経済産業省によると、2030年にはITエンジニア人材が最大で約79万人も不足するという試算がされており、今後も慢性的なエンジニア不足が予測されています。

あと第一生命の調査によると男子に限っては

中学生・高校生の「将来なりたい職業」の上位---1位:会社員/2位:ITエンジニア・プログラマー/3位:公務員

などと近年でも上位に食い込む注目株なんだそうです。

いやぁ~、ご時世ですねー。Youtubeなんか見てるとIT転職のレバテックのCMとかどんちゃかやってますけどねー。

「人生にまだ見ぬ選択肢を。ITの仕事探しはレバテック。」

…もしかして将来的にはChatGPTが席巻するなんて疑念もどこ吹く風。このCMシリーズは勢いがあってホント快進撃だなーって感じですね。

さてそんな事情も露知らず、能天気にコンセプトだけをはき散らかしているブログ管理人・ぴとてつではありますが

ITニュースサイトとかも特に巡回することもなくネットで流れてきたトピックとかを後追いするくらいなのですが

最近ちょっとピピっときてアンテナに引っかかったIT情報が立て続けにやってきました。

ひとつは書籍で、もうひとつはネット動画です。

今回はダブルキャストでパッケージ形態こそ異なっておりますが、ひさびさの書評/レビューとしゃれこみたいと思います。

画像は↓こちら

ダブルレビューにしたのは「プログラムとは他の職業とどう違うのか」「コーディングの本質とは?」

といったテーマを専門的にならずにざっくり解説してあるコンテンツの探索意識が頭にチラついていた1~2週間の間に

たまたま同じタイミングで、同じようなトピックが掘り出されて出会ったからです。それならシナジーもあるからダブルレビューにしてみよう、と。

みなさんも一方はアンテナに引っかかったけどもう一つの方は知らなかったなぁ、と新しい発見があるかもしれませんですしね。

ご興味のあるお方は鋭意ご入手していただいてチェックしていってくださると幸いです。

-------------------------------------------------------

まずは書籍の方から紹介していきます。タイトルは

人が増えても速くならない ~変化を抱擁せよ~(倉貫義人 著)

です。

これは私が日課としているYahooリアルタイム検索アプリを使ってネット巡りをしているときに、

「抽象化」っていうワードで定点観測していたときに偶然この本に関するツイートが目に入ったからでした。

「プログラムを書く仕事で求められるのは、抽象化能力です」だったかな。

この惹句が手掛かりとなって本書の所在にたどり着いたというわけです。

まずこの書籍の対象とする層はエンジニア未満の初学者など幅広くリーチしてあるかとは思いますが

文の要旨や展開から察するに経営者やマネジメントをする側の人間に

「エンジニアの生態を理解せよ」

というやさしい指南書と言っても良いようなスタイルになっています。

そういう実際の開発現場における発注者や管理者とのコミュニケーションの齟齬、あるあるネタとして

「2倍の予算があっても2倍の生産性にはならない」

という導入から浮き彫りにされる、プログラミングという作業の特殊性、なぜ成果が出ないんだという焦りなどが分析的に描写されています。

エンジニアの仕事の本質はキーボードをカチャカチャすることではなく

「求められている機能を、どういったプログラムで表現するのかを考えること」

「あらゆる状況を考慮するのに時間がかかる」

「プログラムを量で測ることは意味がない、どれだけ書いたのかの量ではなく中身の質こそ大事なのです」

…じつに説得力のある論理展開が、平易な文章で解きほぐすように浸透してくれます。

極めつけは

「経営者としてはむしろプロスポーツのアスリートやアーティストのマネジメントに近い考え方で取り組むほうがいいでしょう」

と、ここまで言い切っています。驚きというより、むしろ歯切れがよくてスッキリしました。

仔細はここまでとしておきますが、一点抜け目なくフォローしてあるなーと思ったのは、マネジメントにおいて個人を活かすという事になると

「属人性の排除」(ノウハウの共有や引継ぎなどがブラックボックス化しないように)

が課題になってくる、という視点が出てくるというポイントです。

この問題については読み進めていくとまっとうな解決策が示されていますので、興味がありましたら是非購入して続きをご覧になってください。

---------------------------------------------------------

そして次に動画のほうを紹介していきます。タイトルは

Netflix 世界の"今"をダイジェスト:「コーディング」の回

です。

これも何年か前にYahooリアルタイム検索アプリ経由で知りやたらと評判が良かったのでメモして頭の片隅に置いていたのですが

今回この機会にやっとこメモしておいたやつを久々に引っ張り出して、タイミングよく先月からNetflixに加入したので満を持して視聴に至ったものであります。

Netflixは映画ドラマアニメだけではなくこういった優れたドキュメンタリーもラインナップしているのでさっそく活用してみたという次第です。

余談ですがしつこいようですが「アグレッシブ烈子」は本当に良かったですよ。この作品だけでも入った甲斐があります。

私はたぶん尺の長いドラマのシリーズとかは見る体力がないのでこういった各話完結のドキュメンタリーシリーズで好きなテーマのところだけを一本釣りしていくというのが私の視聴スタイルに合っているようです。

ふたつ前の記事にNetflixおすすめの番組のミニレビューとリストアップがしたためてありますのでご興味のある方はそちらも併せてご覧くださいませ。

さて番組の内容ですが

最初はパンチカードを使った自動織機の時代からアゼンブリ言語、高水準言語への進化、GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)への飛躍、

終盤では機械学習でコンピューター自身が抽象化されたルールを自ら作り出す、驚くべきパラダイムシフトへの予兆へと連なる壮大なタイムスケールで

いわば「プログラミング全史的な歴史物語」が展開されていきます。

全体の構成を通して力点になっていると感じたのは

コードを書く人への道徳的な責任能力についての言及が随所に見られるという事。

番組では冒頭から終盤に至るまで

2014年コロラド州での緊急電話システムのダウン

心臓疾患を抱えた妊婦さんのペースメーカーに対する異議、

車の制限速度を法ではなくアーキテクチャ自身が規定している現状

などのようにプログラマーの意思決定プロセスが社会や個人に対して計り知れない影響力をもつことへの自戒・疑問ともいえるエピソードが多く盛り込まれていました。

とりわけ

(重要なセリフ引用)

コードで私たちの選択を制御すれば――

法律よりもずっと徹底した調整作用がある

重大な決定を伴うんだ

プログラマーが決めなくてはいけない

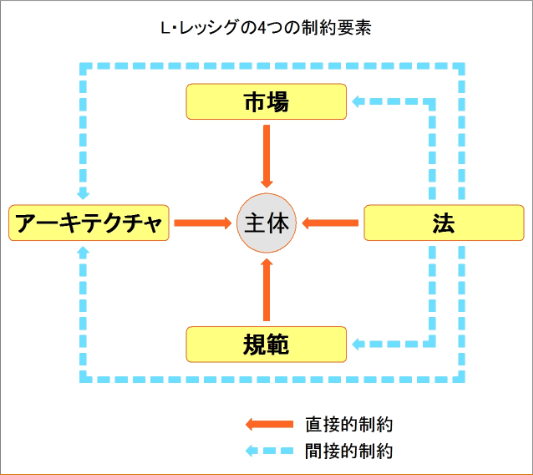

このくだりを目にしたときに話が少し脱線しますが、

「L・レッシグの4つの制限要素」という著名な法学者ローレンス・レッシグの唱えた問題提起のことを思い返しました。

ざっくり説明すると人のふるまいを規制する. 手段として主に 4 つのものがある。――それは「法」「規範」「市場」「アーキテクチャ」の4つだ。

という事で

例えばタバコを吸うことへの規制要素をモデル化すると

・タバコは20歳になってから-法的規制

・タバコはカッコ悪い、健康に悪いなどの啓発-規範による規制

・タバコの値段をあげる-市場(経済)的規制

・タスポがないとタバコが買えない-アーキテクチャ的規制

となっています。また、法の規制はその他の3分野にも間接的に規制を及ぼすので特徴的な位置づけとなっています。

(説明終わり)

これまでの私の認識からすると法律というのが他に比べて卓越して上位で、影響力を行使するものだと思われてきましたが

今般のテーマのコンピューター時代になってくるとコーディングによるアーキテクチャの設計が、むしろ法を上回る影響力を時にもつケースがみられるのではないか

コーディングの設計は社会そのものを設計している…そういっても過言ではないほど電脳基盤がこの世界の基礎となっている。それだけのインパクトがありました。

いやぁ、いい意味で認識を改めさせられましたね。

今回はダブルレビューという事でチグハグになってしまわないかと心配もあったのですが

コードを書く人自身の社会的責任、または技術分野だけでなく社会に対しても広く深い理解を要するということ

この点については「人が増えても速くならない」でも「Netflixドキュメンタリー」でも共通する問題意識があったという事で

ヒューマンな領域ではしっかりリンクしているんだなぁ…なんだか丸く収まったような気がします。

さて

来るべき新時代を見据えて、ITエンジニアを目指す人たちが少しでも増えていったらいいなぁ

ネットの海からの来訪者様の中にいくらかでも示唆を与えることができていればいいなという期待も抱きつつ

このへんで筆を置きます…ではなくてEnterキーを押させていただこうかと思います。では。

まずは今評判となっている近日公開の映画「ペルシャン・レッスン」のバズりツイートをご紹介↓

静岡シネ・ギャラリーのツイート引用

収容所送りのユダヤ人青年が「実はペルシャ人です」と嘘で生き延びたら堅物ナチス将校がペルシャ語習いたいと言い出して、仕方なく嘘の単語を次々考案しながら即興で授業するはめになる映画を上映します。この将校めっちゃ良い生徒で前回適当に作った単語を忘れてくれない。必死。こっちも暗記必死。 pic.twitter.com/N8iRQI1RXu

— サールナートホール/静岡シネ・ギャラリー (@Sarnathhall) September 7, 2022

絶賛話題沸騰となっておりますが如何せん公開劇場が少ない…!

最近盛り上がっている「ことば・言語」トピック界隈のエンタメ壇においても外せない作品になっております。

とはいえ劇場までは遠いしネット配信もいつになるかわからない…そんなあなたに

言語に関する映画や小説などをつぶさに集めてみましたこのシリーズ、第3弾!

最初の第1弾のほうでは割と挙がってきやすいものが、第2弾第3弾になるにしたがってよりマニアックでハイコンテキストなチョイスとなっております。

あとは取りこぼしなんかもちょこちょこフォローしたりもしています。

いろんな角度、スタイル、範疇の切り口で集めてありますので探せばあなたのお眼鏡にかなうことばトピックがきっと見つかると思います。

「音楽や歌がなかったら、人間は生きていけない。」こんな名言を残したのは「芥川也寸志」。

読書の秋・動画鑑賞の秋。文化はきっとあなたの心を耕してくれることでしょう。

心の種の見本市が絶賛開催中です。↓こちらからどうぞ

【イベント世相動向】

・美術展『Homō loquēns 「しゃべるヒト」~ことばの不思議を科学する~』▶国立民族学博物館にて2022年9月1日(木)〜2022年11月23日(水・祝)開催

・『朗読演奏実験空間 新言語秩序』▶amazarashi自身初の日本武道館公演

・言語学オリンピック▶主に中高生を対象とした国際科学オリンピックの一つで、未知の言語を分析する能力を競う大会です

・Wordle▶ヒット&ブロー型の英単語あてゲーム。世界同時多発的にSNS上で盛り上がっている

・ポケトーク(ソースネクスト)▶言語の壁を超えて互いの言葉を話せない人同士が自国語のままで対話できるポケット型AI通訳機

・出川イングリッシュ▶ボキャブラリーは関係ない?伝えたい熱意が驚異のコミュニケーションを成立させる!イッテQの人気コーナー

・ノンレムの窓 2022・秋「放送禁止用語」(日本テレビ)▶バカリズム脚本の放送禁止用語の自縄自縛が息苦しくもコミカルに描かれたドラマ

【映画】

・絵文字の国のジーン(トニー・レオンディス)▶主人公はふーんの表情の絵文字なのだがうまく役割をこなせなくても平気平気…スマホの国で大冒険

・アバター(ジェームズ・キャメロン)▶劇中の架空言語「ナヴィ語」は言語学者ポール・フロマー氏の協力で細密なディティールを煮詰め設定化した

・殺人鬼から逃げる夜(クォン・オスン)▶聴覚に障害があるヒロインがある夜、サイコキラーに追われて逃げ続ける韓国発スリラー映画

・悲情城市(侯孝賢)▶'45年の日本敗戦から'49年の国民党政府の樹立までの四年間を背景に過酷ながらも台湾の日常生活に根ざしたエモーショナルな映画

・タイピスト!(レジス・ロワンサル)▶憧れの秘書を解雇されそうになるも唯一の特技タイピングで大会へ向け猛特訓。オシャレ&スポ根の融合が小気味良い

・オルガの翼(エリ・グラップ)▶2014年のマイダン革命を背景に祖国ウクライナを離れた15歳の体操選手の葛藤を描く

・英国王のスピーチ(トム・フーパー)▶英国王ジョージ6世が型破りな言語聴覚士ライオネル・ローグとの友情を通じ吃音症を克服していく

・ブレイキング・コップス(エリック・カニュエル)▶英語圏の刑事とフランス語圏の刑事がバディを組んで難事件に挑むカナダ映画。言語間の軋轢も見どころ

・ペルシャン・レッスン 戦場の教室(ヴァディム・パールマン)▶ナチス将校に偽のペルシャ語を教えるユダヤ人青年

・ドライブ・マイ・カー(濱口竜介)▶舞台演出家である家福がチェーホフの戯曲「ワーニャおじさん」を多言語演劇として演出するシーンがある

・LOVE LIFE(深田晃司)▶ある再婚夫婦を襲った深い喪失。妻妙子の元夫をはじめとするさまざまなレイヤーでのディスコミュニケーション。そして団地。

・森のムラブリ インドシナ最後の狩猟民(金子遊)▶所有の概念がない森の民ムラブリ族。15年ムラブリと過ごしてきた言語学者・伊藤雄馬さんとの交流

・言語の向こうにあるもの(ニシノマドカ)▶パリ第8大学の「外国語としてのフランス語講座」の授業風景。ジェンダーや文学などを熱く討論

【ゲーム・アニメ・漫画】

・キーボー島アドベンチャー(スズキ教育ソフト)▶児童が楽しみながらキーボード入力のスキルアップすることを支援するサイト&ソフト

・7 Days to End with You(Lizardry)▶女性が話す“架空の言語”を解読していくアドベンチャーゲーム

・王様ランキング(十日草輔)▶喋れず聞こえずの王子ボッジを思うあまり不器用に高圧的にしか接しられない裏返しが尊い、継母ヒリングの深い愛情

・アンデッド・アンラック(戸塚慶文)▶世界のルールを改変する黙示録の論功行賞により否定者以外の記憶と文明を改変し、言語が英語に統一される

・機械仕掛けの愛3(業田良家)▶言語改革法により「愛」「憎」「真実」「美」「善」「悪」という言葉が禁止用語となった独裁国家が登場する

・書痴まんが(山田英生編・アンソロジー)▶『ビブリオ漫画文庫』に続く、本がテーマのアンソロジー。16人の豪華漫画家執筆陣

・とめはねっ!鈴里高校書道部(河合克敏)▶書の世界は細密、文字との邂逅。コミカルで真剣。書道に懸ける青春グラフィティ

【小説】

・言語の七番目の機能(ローラン・ビネ)▶フランスの現代思想のスターたちが実名で登場する驚愕の記号学的ミステリ

・TAP(グレッグ・イーガン)▶脳に埋め込むデバイスTAPにより人類は究極の言語化表現力を手に入れた。そしてその使用者が謎の死を遂げ…

・残像に口紅を(筒井康隆)▶章を追うごとに使える文字が消えていく。描写もままならぬままそれでも成立させる究極の語彙力

・神狩り(山田正紀)▶弥生時代の遺跡で発見された古代文字。古代言語は神の言語なのか?それを解析するためには連想コンピューターを駆使する必要が

・夢の樹が接げたなら(森岡浩之)▶人工言語を気軽に身体化できるようになった社会に、言語デザイナーの主人公がとある言語の不具合と異変を察知する

・テキスト9(小野寺整)▶宇宙文化の認識の差異は「翻訳」で超克する。認識しえぬもの・参照に次ぐ参照・メタメタで創世神話のフザケた波状攻撃

・ハヤカワ文庫「異常論文」(樋口恭介=編)▶先鋭的なアイデアを架空論文の形で提示して話題を呼び、増刷になったSFマガジンの特集を書籍化

・清水義範「永遠のジャック&ベティ」収録短編「ワープロ爺さん」▶ワープロ黎明期の名作古典。誤変換/誤タイプを巡り爺さんが悪戦苦闘する

・オリガ・モリソヴナの反語法(米原万里)▶ロシア語通訳として様々なエッセイを残しているが今回は氏の渾身の長編小説を紹介する

・意識の高いRPG(あをにまる)-カクヨム▶意識の高そうなビジネス系バズワードを多用した文体で勇者の俺に魔王討伐を外部委託(アウトソーシング)

【教養・人物・ドキュメント】

・ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険(コーリー・スタンパー)▶米辞書出版社の権威、メリアム・ウェブスターの編集者による言葉の謎をとく14章

・お笑い芸人の言語学:テレビから読み解く「ことば」の空間(吉村誠)▶「M-1グランプリ」創設プロデューサーが芸人に学ぶ言語スキルの背景を分析

・日本語と外国語(鈴木孝夫)▶氏の「ことばと文化」は定番だがP突堤2ではこちらを推す。特に4・5 章の「漢字の知られざる働き」には思わず膝を打つ

・ベンヤミン「言語一般および人間の言語について」を読む(細見和之)▶神・人間・事物の織り成す妙、名づけと認識に至る道を三言語の相互作用(と翻訳)ととらえた

・言語を生み出す本能(スティーブン・ピンカー)▶免疫や消化器官のように生得的に備わっているのが言語。心的言語は文化以前の普遍性

・アイヌ神謡集(知里幸恵)▶明治新政府の同化政策の渦中でアイヌとしての精神性を受け継ぎ、先祖が語り興じた神謡の日本語訳に若い命を燃やした

・煩悩の文法―体験を語りたがる人びとの欲望が日本語の文法システムをゆさぶる話(定延利之)▶体験の文法とでも呼ぶべき新境地

・言語学バーリ・トゥード(川添愛)▶AIは「絶対に押すなよ」を理解できるか

・ビジネスパーソンのための「言語技術」超入門(三森ゆりか)▶端的な情報伝達に必要なのが対話の「型」。サッカー協会にも活かされるメソッド

・中国語とはどのような言語か(橋本陽介)▶基本文法、語彙、品詞から、「連続構造」、「流水文」まで、中国語の特徴を概説

・橋本萬太郎の昭訓▶日本語の漢語熟語は同音異義語で飽和している。カタカナ音訳語を漢語式に縮めて造語力をもてるようにしようという提案

・南方熊楠ー日本人の可能性の極限(唐澤太輔)▶博学にして語学の天才でもある熊楠の言語習得法は「飲みニケーション」と「学術書対訳読み比べ」だった

・国立国語研究所 [NINJAL]チャンネル▶言葉のミニ講義・フォーラム講演・コーパス/言語資源へのアクセスなどを公開したYoutubeチャンネル

・映像の世紀バタフライエフェクト「太平洋戦争〝言葉〟で戦った男たち 日本語情報士官」▶大戦時米軍が急いで養成した日本語情報士官の教育法とは

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

結びにここまでの言語作品トピック特集記事のまとめをリンクしておきます。

ブックマークしてくださるとうれしいです。

言葉に関する映画やアニメ・ゲーム・小説・テレビ番組・文物 - P突堤2

細工は流々、言葉を題材にしたエンターテイメント作品[第2弾] - P突堤2

「ペルシャン・レッスン」公開近し・言語トピックはまだまだあるぞ[第3弾] - P突堤2(当記事)

ヴァイオレット・エヴァーガーデンがいよいよ放映されますね。

「いつも月夜に米の飯」ではありませんがうまい米の飯と動画配信サービスさえあれば現代人のQOL(生活の質)向上には申し分ないとも言えるような昨今であります。

そんな秋の夜長にお届けする当ブログ自慢の列挙コンテンツシリーズを今回もぶち込んでいきたいと思いますので良かったらどうぞお付き合いください。

さっそくですが過去記事・言葉に関する映画やアニメ・ゲーム・小説・テレビ番組・文物 - P突堤2 の好反応を受けましてさらに探索範囲を広げた第2弾記事をお送りしたいと思います。

さまざまなメディアの娯楽・エンターテイメント作品群に加えまして教育コンテンツやお笑い評論、それにネット界の流行事情であるとかを盛り込みましてとくと集積してみました。すべて言語や異文化見聞にまつわる話ばかりであります。

第1弾と併せまして皆様の探索・発見にお役立てください。

…それでは、豊穣なる言葉の世界にようこそ!

<テンポラリー・潮流>

・1月1日放送のお正月特番「新時代のコトバ会議」(TBSラジオ)▶2022年度は特番やらないみたいです!

・日経「星新一賞」▶日本の文学賞で唯一、人工知能も応募可能な文学賞

・ゆる言語学ラジオ▶水野さんと堀元さんのお二人の軽妙なトークで人気急上昇中のガチゆる言語学うんちく&考察

・ほぼ週刊キーボードニュース(ぺかそさんとびあっこさん)▶「マツコの知らない世界」でも紹介された密かなブームの自作キーボード動向ウォッチも

<スポット・施設>

・漢検 漢字博物館・図書館(漢字ミュージアム)▶京都祇園にある体験しながら漢字が学べる施設

・牛天神北野神社▶数多くの文人たちゆかりの文京区にある天神さま。筆またはペン等を奉納する筆塚がある

<絵本・教材・知育玩具>

・ぶたたぬききつねねこ(馬場のぼる)▶朝「おひさま」が「まど」と「どあ」を照らすと、家の中から「あほうどり」が出てきて…。

・翻訳できない世界のことば(エラ・フランシス・サンダース著 前田まゆみ訳)▶日本語からは「積読」ほかも入っていますよ

・アンパンマン にほんご えいご 二語文も!あそぼう!しゃべろう!ことばずかんPremium(セガトイズ)▶知育玩具すごい

・うんこ漢字ドリル(うんこドリルシリーズ)(文響社)▶例文すべてに「うんこ」が含まれる日本一楽しい漢字ドリル

・ひらがなポーカー▶商業化され有名になる前の私家版のともこver52.5(@B_B_A_48)さんのバージョンで知りました

・英語学習アプリDuolingo(デュオリンゴ)▶英語を含む20カ国語以上の言語に対応している世界で最も大規模な語学学習プラットフォーム

・英単語アプリmikan▶カードめくり学習と4つの選択肢から選ぶ4択問題で効率的に語彙力強化

<お笑い・お笑い評論・パロディ>

・古典落語 大工調べ▶与太郎は腕のいい大工だが家賃滞納で仕事ができないでいた。棟梁・大家も巻き込んで言葉の行き違いがこじれて事態は思わぬ方向へ

・すゑひろがりずの和風変換ネタ▶鼓と扇子を持っての狂言風のネタで人気の芸は現代にあるものを誇張したやまとことばに変換するもの

・アンジャッシュのすれ違いコント▶お互いに意図するところが全然かみ合っていない二人が誤解のままで状況が進行していく面白さ

・バカリズムの言葉遊びセンス▶心は折れない、なぜなら棒状じゃないからだ。

・『言語覚える天才な奴』ジャルジャルのネタのタネ▶言った先から驚異的な習得の速さで意思疎通していく、いやそれ以上の流暢さで返すさま(笑)

・「おむすびころりん」をギャル語に吹き替えた動画▶あげぽよピーナッツでバイブスがアガった

・【命題】「真赤な誓い」を対偶で歌ってみた▶KANIPAN.(かにぱん。)さんの哲学的な歌詞変換はむしろ脱力感さえ漂う

・サンキュータツオの芸人の因数分解▶自身も芸人兼研究者としての目線から、お笑いの構造を学術的に分析した書籍

・世にも奇妙なニッポンのお笑い(チャド・マレーン)▶オーストラリア出身の吉本芸人が日本のハイコンテキストなお笑いを新たな視点で語る

<小説>

・1984年(ジョージ・オーウェル)▶作中の全体主義体制国家が実在の英語をもとにつくった新しい言語・ニュースピークは言葉を単純化させ思考力を奪う

・彼岸花が咲く島(李琴峰)▶舞台となる島では日本語と中国語のクレオール的な言語が使われている

・円卓(西加奈子)▶琴子(こっこ)は感受性が独特な関西弁の小学3年生。ユーモラスでハートフルな筆致が冴える

・図書館の魔女(高田大介)▶ 唖者である図書館の魔女マツリカとそれに仕えるキリヒトという少年。知の集積所は外交戦略の中枢でもあったのだ

・Gadsby(ギャズビー)(アーネスト=ヴィンセント=ライト)▶eを全く使わずに書かれた小説

・煙滅(ジョルジュ・ペレック著/塩塚秀一郎訳)▶e抜きのフランス語で書かれた小説。日本語訳の仕掛けがスゴイ

・Book from the Ground(徐冰)▶現代藝術家シュー・ビンによるピクトグラム(絵文字)で書かれた小説

・アルジャーノンに花束を(ダニエル・キイス)▶人間の知能指数(IQ)が低いことは悪いことであろうか。青年チャーリイの葛藤を通して真の人間性を問う

<マンガ・ライトノベル・アニメ>

・超兵器ガ壱號(藤子・F・不二雄)▶大東亜戦争SF・巨人型異星人の解読命令で赴く言語学を学んだ陸軍少尉・ガリバー旅行記オマージュ

・どくヤン(左近洋一郎(原作)/カミムラ晋作(著))▶異色のヤンキービブリオギャグ漫画

・シュトヘル(伊藤悠)▶西夏文字を題材にした特異な歴史ロマン。現代日本に生きる男子高校生との交錯要素がSF的味付けに

・黄昏色の詠使い(たそがれいろのうたつかい)(細音啓)▶名詠式と呼ばれる召喚魔法が核となる独創的な設定。このライトノベルがすごい!で高評価のシリーズ

・太極千字文(たいちせんじもん)(東映アニメーション、JM ANIMATION)▶「漢字」を題材にした冒険アクション作品。日韓合同製作アニメ

・ヴァイオレット・エヴァーガーデン(京都アニメーション)▶手紙の代筆業に就く少女が依頼人とのふれあいを通して他者や自身を支える愛に気づく

<映画>

・博士と狂人(原作:サイモン・ウィンチェスター/監督:P・B・シェムラン)▶世界最大の英語辞典「オックスフォード英語辞典」誕生に隠された秘話

・マダム・イン・ニューヨーク(ガウリ・シンデー)▶良き妻良き母の役割に押し込められずに英語学習に一念発起して自信を取り戻していくインド人女性を描く

・男はつらいよ 寅次郎春の夢(山田洋次)▶アリゾナからやってきたマイケルがひょんな事からとらやに下宿する。アメリカ嫌いの寅さんだったが次第に…

・ドリームズ・カム・トゥルー(ダグ・アッチソン)▶英単語の暗唱大会に出場を目指す少女が周囲の助けやライバルの存在を通して成長していく

・イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密(モルテン・ティルドゥム)▶ナチス暗号エニグマを解読するきっかけは暗号に含まれたある言葉だった

・ターミナル(スティーヴン・スピルバーグ)▶旅行中に母国のクーデターでパスポートが無効になり空港ターミナルに閉じ込められてしまった男

・search/サーチ(アニーシュ・チャガンティ)▶全編がパソコンの画面だけで展開する映画

・パターソン(ジム・ジャームッシュ)▶バスの運転手をしながら詩を書いている男の、何気ない日常を切り取った人間ドラマ

・奇跡の人(1962年の映画)(アーサー・ペン)▶ヘレン・ケラーとサリバン先生が体当たりで「w-a-t-e-r」の意味を理解する感動場面

<ドラマ・バラエティ>

・シカゴ・タイプライター(韓国tvN)▶1930年代の独立運動家の軌跡が現世の若者たちに宿る時、古いタイプライターを媒介にして売れっ子作家に交錯する運命

・日本人の知らない日本語(原作マンガ:蛇蔵&海野凪子、ドラマ:読売テレビ制作)▶主演、仲里依紗。正しい日本語はこの私に習いなさい

・あなたの知らない卑語の歴史(Netflix)▶ ニコラス・ケイジが進行役を務め、下品・卑猥・NGワードの起源や変遷について解説する

・方言彼女。(東名阪ネット6)▶「方言を話す女の子はカワイイ!」が番組のコンセプト

・ことばおじさんのナットク日本語塾(NHK Eテレ)▶ことばおじさん梅津正樹アナウンサーが気になる言葉の使い方を解きほぐす

・たほいや(フジテレビ)▶広辞苑を駆使してそれっぽい架空の単語をでっちあげる!面白い言葉の意味当てゲーム

・新すぃ日本語(TBS)▶「新すぃ日本語認定委員会」が視聴者から寄せられた新語を認定しその使い方を若手芸人がコントにして紹介するバラエティ番組

[Web読み物・ニュース・解説本]

・手話の新語の作り方 “インスタ映え”は? - 日テレNEWS24 | Yahoo! JAPAN▶手話の新語は一体どのようにして作られるのか、ニュース動画

・0432 – 松岡正剛の千夜千冊▶老舗のWEB碩学の記事より書評はダニエルネトル、スザンヌロメイン『消えゆく言語たち―失われることば、失われる世界』を

・アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」(中川裕著/野田サトル:イラスト)▶「ゴールデンカムイ」のアイヌ語監修者による、唯一の公式解説本

このカテゴリでは主に日本語入力に関する専門的な書籍・DVD等をとりあげてきたのですが、

ここで気分を変えてことばや異文化コミュニケーションがひとつのテーマとなっているエンタテイメント作品を中心にさまざまな文物をピックアップしてみました。

いわゆる「言語学ネタ」をはじめとして単に口癖や決め台詞といったものではなくて、言語舞台・言語現象や言語運用など、言語自体を効果的にモチーフにしたものであったり

作劇・設定上も重要な役割をもたらしてくれている「リンガ・ワンダー」な世界をどうぞ皆様も垣間見ていって下さい。

未読・未視聴・未プレイの作品も多々あるのですが自分のための備忘録も兼ねて整理して列挙していきたいと思います。

それでは、いってみましょう!

<映画>

・舟を編む(原作:三浦しをん/監督:石井裕也)▶辞書編纂者という職業

・メッセージ(原題:Arrival)(原作:テッド・チャン/監督:ドゥニ・ヴィルヌーヴ)▶謎のシンボル文字を使う宇宙人との意思疎通のプロセスが面白い

・宇宙人王(ワン)さんとの遭遇(アントニオ・マネッティ、マルコ・マネッティ)▶地球で最も使用人口が多いからと中国語を話す宇宙人王さん

・幸せになるためのイタリア語講座(ロネ・シェルフィグ)▶イタリア語の市民講座を通じてほろ苦い人間模様が交錯するハートフルストーリー

・マイフェアレディ(戯曲原作:バーナード・ショー/監督:ジョージ・キューカー)▶娘の下町訛りを矯正して華麗なレディに育成する言語学者

・舞妓はレディ(周防正行)▶鹿児島弁と津軽弁の両極端訛りに興味を持った言語学者が京都の花街で(以下略)

・ロスト・イン・トランスレーション(ソフィア・コッポラ)▶「翻訳の中で失われるもの」外国人における日本滞在中での男女の機微

・映画 聲の形(漫画原作:大今良時/監督:山田尚子)▶聴覚の障害を軸にして和解と葛藤を描く京都アニメーション作品

・言の葉の庭(新海誠)▶万葉集の短歌が淡い恋を彩り、二人の場所・時・心の距離をつなぐ重要な役割となる

・マルモイ ことばあつめ(オム・ユナ)▶日本統治下時代、とある非識字者が朝鮮語の辞書作りの同志となり母国語を守る物語。プロパガンダの色が強い

<小説・ライトノベル・歌集・ノンフィクション>

・虐殺器官(伊藤計劃)▶「人間には虐殺を司る器官が存在し、器官を活性化させる“虐殺文法”が存在する」衝撃の設定のSF小説

・言語小説集(井上ひさし)▶ワープロ談義が転がって記号論にまで発展する騒動「括弧の恋」ほか、言語に関する短編集

・文字禍(中島敦)▶武の国アッシリアの王に命じられ文字の精霊がもたらす禍について探究するナブ・アヘ・エリバ博士

・文字渦(円城塔)▶電子書籍の書記体系では到底再現しきれない、実験意欲溢れる短編集

・筆談ホステス(斉藤里恵)▶聴覚障害のため筆談で接客した人気ホステスさんの自伝エッセイ

・『ジョン・マン』シリーズ(山本一力)▶土佐の貧しい漁師だったジョン万次郎の波乱の生涯・鎖国下の幕末で英語に明るかった万次郎は立身出世を遂げる

・ら抜き言葉殺人事件(島田荘司)▶被害者は「ら抜き言葉」に異常な拒否反応を示す女…斬新な設定のミステリー

・言壺(神林長平)▶ 「ワーカム」という著述支援用マシンが当たり前になった世界は言語ディストピアだった

・僕の妹は漢字が読める(かじいたかし)▶漢字が廃絶された近未来の日本。ああ萌え文化とは恐ろしや

・異世界語入門―転生したけど日本語が通じなかった(Fafs F. Sashimi)▶ありがちな異世界転生モノと思いきや綿密な架空言語設定を紐解く面白さ

・とある魔術の禁書目録(鎌池和

・ホスト万葉集(手塚マキと歌舞伎町ホスト75人)▶夜の街の流儀を詩情もシャレも豊かに詠む短歌集だが昨今のコロナ情勢とも無関係ではいられない

<PCゲーム・美少女ゲーム※一部18禁のものを含みます>

・時雨Dictionary(作詞:緒乃ワサビ/作曲:MARUKEN/編曲:MARUKEN、Xelik/歌:時雨(民安ともえ)▶キミトユメミシというゲームでロシアンハーフの時雨というキャラクターが日本語覚え歌として歌った曲

・ことのはアムリラート▶人工言語であるエスペラント語を基にした異世界語ユリアーモで紡がれる、純百合ADV

<アニメ>

・翠星のガルガンティア(原作:オケアノス/原案・監督:村田和也)▶地球に漂着した人類銀河同盟の所属兵士であるレドが徐々に言語を獲得していく一幕も描かれる

・天保異聞 妖奇士(てんぽういぶん あやかしあやし)(原作:會川昇、BONES/監督:錦織博)▶江戸伝奇テイストに漢字由来の特殊能力「漢神」を駆使して妖夷退治

・バーナード嬢曰く。(漫画原作:施川ユウキ/総監督:ひらさわひさよし)▶読書家の見識が問われるゆるい図書室コメディ

・八十亀ちゃんかんさつにっき(漫画原作:安藤正基/総監督:ひらさわひさよし)▶随所に出てくる名古屋弁ネタ

・川柳少女(漫画原作:五十嵐正邦/監督:神保昌登)▶川柳でコミュニケーションを図る少女と元ヤンキー君のほっこりラブコメ

・昭和元禄落語心中(漫画原作:雲田はるこ/監督:畠山守)▶落語をめぐる人間模様と噺家の壮絶な切れ味

・超時空要塞マクロス(スタジオぬえ原作、タツノコプロ・アニメフレンド制作)▶巨人型異星人の話すゼントラディー語にヤックデカルチャー

・のだめカンタービレ(漫画原作:二ノ宮知子/監督:カサヰケンイチ→今千秋)▶海外放映されていた劇中アニメ『プリごろ太』現地語バージョンを観て苦手なフランス語を習得する主人公

・ちはやふる(漫画原作:末次由紀/監督:浅香守生)▶小倉百人一首競技かるた日本一を目指して若者が青春を賭ける

<漫画・同人誌・評論>

・同人誌「竹輪言語学研究」アカデメイアロマンティカ(原作:ヨン様/作画:孔雀院はなはち)▶ディープな言語学ネタをべたべたの少女漫画タッチで描く

・ヘテロゲニア リンギスティコ~異種族言語学入門~(瀬野反人)▶ファンタジー世界であっても、種族が違えば文化が違う。魔界言語学フィールドワーク

・おほまんが(おほしんたろう)▶発想のユーモアさもあるが言語感覚のユーモアもある

・伝染るんです。(吉田戦車)▶シュールで時に哲学的、言語感覚の可能性も引き出す

・学校では教えてくれない!国語辞典の遊び方(サンキュータツオ)▶お笑い芸人で日本語学者のサンキュータツオさんが辞書マニアぶりを発揮

<コンシューマーゲーム・スマホゲーム>

・ことばのパズル もじぴったん(ナムコ)▶元祖新感覚ことばパズルゲーム。音楽もステキ

・ルドラの秘宝(スクウェア)▶さまざまな属性が体系化された言霊システムを駆使してプレイヤーが自由に呪文を作れる

・共闘ことばRPG コトダマン(セガゲームス、XFLAG)▶五十音を頭文字にもつ文字の精霊「コトダマン」を組み合わせて作った「ことば」で敵を攻撃する

・クロス×ロゴス(アニプレックス、面白法人カヤック)▶ターン制のクロスワードを使った“言葉で戦うRPG”

<カードゲーム・テーブルゲーム>

・ボブジテン(TUKAPON)▶カタカナを一切使わずにカタカナ語を説明しろ!ボブのために

・ワードバスケット(小林俊雄)▶しりとりカードゲームをルール整理して遊びやすくしたもの。要瞬発力

・ワードスナイパー(小川昌洋)▶山札に書かれたお題に合うよう狙いをすまして瞬時に言葉を撃ち抜け

・ダイアレクト(Kathryn Hymes氏とHakan Seyalıoğlu氏)▶孤立体のコミュニティの盛衰と諸相を紡ぐ言語学TRPG

<テレビ番組・ドキュメンタリー>

・プレバトの俳句コーナー(MBS毎日放送)▶夏井いつき先生が快刀乱麻にスパっと添削

・ワーズハウスへようこそ(日本テレビ)▶こだわりのある家族が語源を掘り下げていったり誤用した日本語を正していくショートドラマ

・ヒトと言葉を交わすゴリラ"ココ"の物語(BBC)▶動物学者のペニー・パターソンさんと手話で交流。手法に曖昧さは残るが、死の概念さえ理解していたという

<その他>

・もじバケる(BANDAIの食玩)▶漢字フォームから動物フォームへと超変換!変形おもちゃ

・新しい絵ことばLoCoS▶太田幸夫氏が考案したピクトグラムのような視覚言語

・バベルの塔(旧約聖書 創世記)▶それまで一つの言語を共有していたが、天まで到達する塔を建設しようとした事で神の怒りを買い世界の言語が分かれてしまった

※2020年8月28日:その後の鑑賞・手直しを踏まえて4点追加しました。

「マルモイ ことばあつめ」「ホスト万葉集」「ヒトと言葉を交わすゴリラ"ココ"の物語」「バベルの塔」

これに伴い一部<カッコ>項目名も若干追加編集しておきます。

※2021年10月28日、好評につき第2弾記事を書きました。よろしければこちらもどうぞ↓

細工は流々、言葉を題材にしたエンターテイメント作品[第2弾] - P突堤2

※2022年10月17日、好評につき第3弾記事を書きました。よろしければこちらもどうぞ↓

「ペルシャン・レッスン」公開近し・言語トピックはまだまだあるぞ[第3弾] - P突堤2

先日最近気になっていたGoogleの工藤拓氏を検索していたら面白そうな書籍を見つけました。

その名も「数学セミナー2020年3月号 特集◎言語の数理」。

言語と数学…なかなかケッタイなテーマではあるものの普段はこういった硬派で本格的なテーマを読みこなせるかなかなかハードルが高いもので、

数学雑誌とはいえども異色の特集ですから科学読み物的にカジュアルに読めそうかな?の期待を込めて買ってしまいました。

言語に潜む数理構造や数学を用いて言語を研究する事例を紹介し、数学と言語の交わる領域の魅力をお伝えします…との触れ込み内容で、以下に特集テーマと執筆者を列記しますと

言語の数理研究への誘い◎田中久美子

自然言語処理と構造学習/日本語単語分割を一例に◎工藤 拓

文構造に内在する普遍/文の木構造に現れる偏り◎能地 宏

言語の意味空間◎田 然

論理と文法◎峯島宏次

基本語順の歴史的変化の数理モデル◎村脇有吾

のようになっております。

自然言語処理関係で以前知って以来動向が気になっていた「言語の意味空間」「概念ベクトル」「意味の『合成』」に関する田然氏の記事と、もちろん工藤拓氏の記事が目当てで購入いたしました。

どの記事も虚空蔵なマジックのようで目がくらむようでしたが「難解な論文っぽいくだりはそーゆーモノだと割りきって読むんだよ!(施川ユウキ「バーナード嬢曰く。」 )」の精神でなんとか読み終えました。

工藤拓氏の単語分割の記事ではかな漢字変換ではおなじみのラティスのグラフも載っていて少し安心しましたが構造学習のところは私の理解力では見事に完敗してしまいました。

けれども冒頭の田中久美子氏の記事が後から読み返すと道しるべになるようなガイダンス的な造りで親切に作ってあったのでなんとか反芻するところまで漕ぎつくことができました。

このガイダンスのおかげで意味ベクトルとは別のアプローチ、それも単語としての意味ではなく、同じ意味でも文の意味を扱う(統語的に)◆論理と文法(峯島宏次氏)のところのアプローチがそもそもあるのだということが位置づけられてあってまた新たな関心領域を見つけることができたのが一番の収穫でした。

ここの論説中には「範疇文法」という文法理論が解説してあって詳しい説明は割愛しますが現在思案中でもあるペンタクラスタキーボードIMEの文解析をどうしていこうかのヒントを最新の言語資源の整備展開とも相まって温度を感じ取ることができたので私としても今後の取り組みの進展を目指していきたいと気持ちを新たにしたところであります。

どっしりと腰を据えてひとつのテーマを深掘りしていくのもいいですが、私にはこういったアラカルト的に概観できたほうが性に合っているみたいです。またこのような特集が組まれている雑誌読み物があったらチェックしていこうかと思います。

昔、森毅さんの本で「すうがく博物誌」というのを読んだ覚えがありますがあの頃の自分と比べて読書体験は少しは豊かになったのかな?数学はてんでダメですけれどこうして興味の蛍火だけはうっすらと残っているんですよね。

![数学セミナー 2020年 03 月号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41EE9zE%2BfDL._SL160_.jpg)