世界の海運貨物輸送が大混乱しています。

イエメンの反政府勢力フーシ派による船舶攻撃でエジプトのスエズ運河が航行困難に、

中米ではパナマで発生した深刻な干ばつがパナマ運河の水位低下を引き起こし船舶運航が制限され大渋滞に見舞われています。

海運の2大交通要衝が相次いでクライシスに見舞われ、サプライチェーン(供給網)を脅かしています。

航行の安全確保や航路の迂回で遅延が生じると輸送コストの上昇や船舶の回転率が下がり

気候変動と紛争がもたらす世界物流の混乱はいまだ出口が一向に見えず、深刻な影響をもたらす

「海の2024年問題」

と呼ばれています。

身近なところでは、ちょっと前にセイコーマートのナポリタンスパゲティが品薄になったり、

オリーブオイルが干ばつの影響とスエズ運河航行難の複合的要因で店頭から消えかかったり、ぼちぼち影響が出始めていますね。

さて、世界情勢も激変のさ中日本国内も大きな転換点を迎えています。

4月からトラックドライバーに時間外労働の上限規制が適用され、これら働き方改革関連法の施行によって起こると考えられているさまざまな問題

長距離輸送が困難になる、企業の人材確保の動きや、法令違反による指導や処罰のリスク増加、など

輸送の効率化・健全化に伴い業界の構造変化をいやおうなしに直面させられる

「物流の2024年問題」がいよいよ現実のものとなりつつあります。

少し前になりますが、NHKスペシャルの

『物流激変2024~ニッポンは変われるのか~』(2024/4/27放送)

をU-NEXTで興味深く視聴しました。

ここで今回の物流業界の働き方改革によってどのような点が変更されるのかをおさらいしますと

☆トラックドライバーの年間の時間外労働時間の上限が960時間になること。おおむね1日あたり4時間以上残業すると、960時間を超えてしまう計算。

☆また1日の拘束時間も一日15時間までを上限とする(宿泊を伴う長距離は除く)ことが定められました。

これまで罰則がなく人手不足や長時間労働が常態化していたことから猶予されてきましたが、2024年4月から罰則付きの時間外労働の上限規制が適用されるということで

ようやく実効力のある規制が動き始めた、といったところでしょう。

このドキュメントの前半部分で触れられた、以下のフレーズが最も重要な部分だと感じました。

視聴者への前提情報として歴史的な流れを知って、現在のドライバーさんの過酷な労働環境がどんなプロセスで現況の有り様につながっていったのかが番組の前段で述べられていたのです。

独自付け足しでで周辺情報を少し補足してありますが、かいつまんで列記しますと

>1990年に国がおこなった規制緩和(物流二法)に端を発し

>バブル期で増えた物流量に対応するため、新規参入を容易にしたところ、運送事業者の数が1.5倍に急増。

>過剰なサービス(無償で品出しとか)や安い運賃での差別化を余儀なくされ過当競争が起こり事業者が小規模・零細化。

>どこかの下請けに入らざるを得ないという実態もあって、多重下請け構造が作られていった。

>荷主の要求に従わないと「じゃあよその会社に頼むわ」の一言で断られてしまう、圧倒的に弱い立場

>運賃の値上げもままならないパワーバランスの構図と荷主と物流業者の不合理な商慣習

>この構造は4月以降も変わっていない

・・・なかなか厳しい話でしたが、新しい話題もあります。

中継輸送だとか業界再編M&Aだとか荷主であるスーパーが荷下ろし作業を負担軽減する

などなど、うっすら希望の持てそうなこころみも採り上げられており、今後も継続的に動向を注視していこうという気構えにさせてくれました。

くわしい内容などは動画配信各社やNHKオンデマンドでぜひこの目で確かめてみてください。

と、いうわけで導入が少し長くなってしまいましたが

人をのせて、荷物をのせて・・・今回のテーマは物流や旅客輸送に従事している方々に焦点を当ててみました。

社会問題からビジネス用語、あるいは名物スポットまでドライバー業界のキートピックを独自に10個選び、

時間経過でのつぶやき数を並行して集計してみました。

調査はおなじみのYahooリアルタイム検索アプリを使っての定点観測となっております。

調査項目はコチラ↓

ちょっとここらで

結果を見るより一足先に各項目のひとこと解説をどうぞ

【ドライバー業界:注目ワード:ひとこと解説】

デジタコ▶デジタル式運行記録計のことでトラックの稼働状況を記録する装置。運転日報機能が搭載されたデジタコが便利

ラストワンマイル▶最終拠点からエンドユーザーへの「届け先との最後の区間」(もともとは通信業界の用語だった)

貨客混載▶公共交通機関の空きスペースを活用し乗客と荷物を一緒に運ぶ。物流を共有することができるが積み替えなどの手間もある

置き配▶再配達を回避し、消費者/EC事業者/宅配事業者、3者にメリットがあるが、対面していないため誤配達のリスクもある

船詰神社▶兵庫県尼崎市にある、古事記にも謂れがある由緒正しき神社。交通運輸の神として親しまれている

ライドシェア▶タクシー不足を背景に一般のドライバーが自家用車を使って有償で人を運ぶ。実質的な白タク解禁で安全性に疑問が残る

ダブル連結トラック▶W連結トラックは指定された高速道路を走行し、かつ高速道路以外の通行は必要最小限としている。対象路線拡充中

日野オートプラザ▶八王子市の郊外に建つ「日野オートプラザ」。日野自動車の100年の歴史を辿る自動車、トラック、バスを展示する博物館

大型 AT限定▶人材確保の裾野を広げるため大型トラック・バスにAT限定免許を新設。2026年4月から順次導入

特定技能 自動車運送業▶在留資格の特定技能に「自動車運送業」を追加する方針を閣議決定。5年で2万4500人の外国人の受け入れ

集計結果は以下の通りです↓

調査期間:2024年5月22日-2024年5月24日(3日間くらい)

1.デジタコ 23

2.ラストワンマイル 36

3.貨客混載 3

4.置き配 999+

5.船詰神社 0

6.ライドシェア 942

7.ダブル連結トラック 3

8.日野オートプラザ 1

9.大型 AT限定 17

10.特定技能 自動車運送業 2

身近なところで起きている、物流・公共輸送機関の担い手の方々の奮闘努力には頭が下がるばかりです。

ここで今回の調査中にWebで目にした、気になるトピックがあったので皆様にも周知していきたいと思います。

2023年の8月にローソンが定番の6種類のおにぎりを「冷凍おにぎり」として実験販売を開始、サステナブルな社会を実現へ

――このニュースは2024年問題を視野に入れた象徴的なニュースだったのです。

この取り組みはフードロス削減や物流の負担軽減に寄与する新戦略なのですがこれが実に興味深い。

ニュースを追っていたらなんとわらわらと出てきました。

今後のコンビニ業界のお弁当コーナーが様変わりするのではないか?品数はどうなる?味はどうなる?

物流の効率化を見据えてセブンイレブンでは日配の配送を1日4回から3回に、

あるいはローソンも、弁当や総菜を店舗に運ぶ回数を1日3回から2回に減らす。すでに一部地域で導入しており、全国拡大を目指す。との報が。

各社とも賞味期限が長い冷凍弁当の開発に力を入れているほか、AIを使った配送ルートの合理化もすすめられている。

らしいです。

気になる所は味ですがおにぎりなんかはレンジで温めれば十分おいしい、具にもよるだろうけれど意外と高評価だったりします。

もしかしたら、冷凍への最適化に適応した意外な具のおにぎりが強プッシュされる可能性も出てきそうですね。

あとは弁当なんかの異なる具材をどうするのかというところですが各社商品開発にしのぎを削っているようです。

配送の見直しは、販売機会損失やドライバーの収入減なども難しいところですが、イケイケだったドミナント出店戦略にも見直しを迫られるフェーズに入ったのかもしれません。

いずれにしましても、私たちの食生活に「現状変更の試み」が次々に持ち込まれる潮流は今後もしばらく続きそうですね。

そろそろまとめに入りますと

物流は「輸配送」「保管」「荷役にやく」「包装」「流通加工」という5大機能にて構成されており、近年ではこれに加えて管理システムである「情報」を加えて6大機能とアップデートされることも多くなってきた、今なお非常にホットな領域です。

物流は

「経済の暗黒大陸」

「ビジネスでの未開拓領域」

「最も軽視され最も約束されるビジネス領域」

「企業が今なお効率的な活用方法を考えるエリア」である

という有名な言葉は、かのピーター・ドラッガーが1962年にビジネス雑誌『FORTUNE』の論文で指摘したものです。

・・・あれから62年余り経ちましたが、この言葉、ちっとも古くなっていないですね。

むしろその重要性はますます高まっている。

IT技術の進歩によりECと物流が統合されシステム化に加えて自動化・ロボット化も進められようとしています。

最近スーパーで見かけなくなった

味の素 クックドゥ きょうの大皿 豚バラ大根用

がネットショッピングで簡単に翌日に届いてくれるのも、配送ドライバーさんのラストワンマイルのおかげです。

今日も明日も、どこかで人や荷物を運んでがんばっている人がいる。

バスの運転手さんに軽く会釈をするとき、いつもありがとうございますと心の中でつぶやいてみよう。

◆◆◆おまけ◆◆◆

息抜きにネットから拾ってきました。他愛もない画像ですが。

境内でハマってしまった佐川急便を助けるヤマト運輸と日本郵便が話題に | ガールズちゃんねる - Girls Channel -

https://girlschannel.net/topics/7773/

先日、

映画「濱マイク」の聖地となっている横浜のシネマ「ジャック&ベティ」へ行ってひさびさに劇場鑑賞してきましたよ。

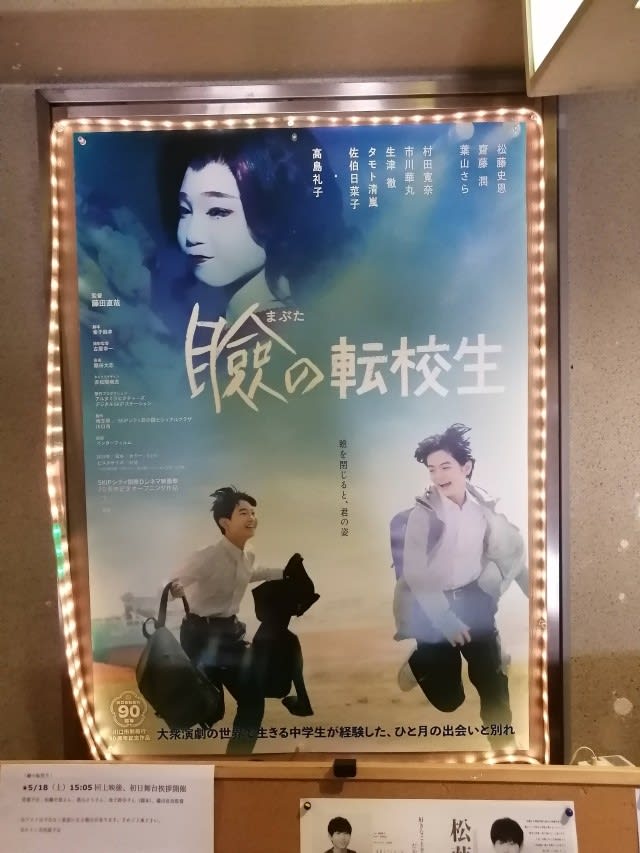

お目当てだったのは(監督:藤田直哉/脚本:金子鈴幸)による

「瞼の転校生」(まぶたのてんこうせい)

です。

ミニシアター系のこじんまりした劇場なのですが横浜のハイカラさとレトロ感を纏った伝統ある劇場なんですね。

80分というコンパクトな時間に、青春模様のきらめきが凝縮されていて

「鑑賞後の余韻」がとてもさわやかで良かった!

自分用の忘備録も兼ねて、感想を記録したいと思います。

ストーリはざっくりとこうです。

ストーリー: 旅回りの大衆演劇一座に所属する中学生の裕貴は、公演に合わせてひと月ごとに転校を繰り返しています。期間限定の学校通いのため、出会いに期待もせず、友達を作ろうともしない日々を送っていました。しかし、ある日、担任から不登校のクラスメイトへの届け物を頼まれ、そこで不登校なのに成績優秀な建と出会います。後日、ひょんなことから地下アイドル「パティファイブ」のライブに行くことになり、そこで建と再会します。

建が裕貴に興味を持ち始めたことで一気に仲良くなる二人。そこに建の元カノである茉耶も加わって、三人で過ごす時間がだんだん増えていく。

裕貴は二人に役者として舞台に立つ自分を観てほしいと思いはじめるが、一ヶ月が、まもなく終わろうとしていた・・・。

見どころ:

・80分でテンポがいい

・大衆演劇の子供たちの過酷さ、役者一筋を目指す少年ぽさと同居しながらも揺れ動く進路への葛藤も等身大

・大衆演劇と地下アイドルのカルチャーの共通性

・友情、成長、葛藤・・・中学生という人生で一度しかない尊い時間をみずみずしく演じる役者さんの力量

はい、感想なんですが主演の少年のユウキくん役の松藤史恩(まつふじ・しおん)さんの演技が良かったです。

揺れ動く思春期の繊細な表情も残しつつも、父親の座長とのやり取りで「座長」と呼ぶ律義さというか丁寧さ、

学校と劇団内では全く違う表情を見せる、ときには座員への指導も優しい口調で接する様子なんかも、「大人じゃーん⤴」と感心してしまう。

そして何よりも舞台で演じる女形の美しさ、艶っぽさ、ほんとに見とれてしまうくらい。

全体を通してみたら、脚本が良かったですね。

大衆演劇は2部構成になっていて、お芝居の第1幕と舞踊・歌謡ショーの第2幕があり

その両方を満たすためのうまい見せ方、そのままつなげるというのではなくて、場面と構成にかなったシナリオの工夫がピカイチでした。

「友情と出会い・別れ」の横糸にしっかり通底しているのが

「親子の情」という縦糸。

親子というか去年みた映画の中で「君たちはどう生きるか」で描かれた

「母親の喪失」

っていうテーマがこちらもまっすぐなアプローチで示されていて偶然なのか同時多発的なのかは知らないですけど現代のご時世に響くテーマなのかな、と感じ入るものがありました。

劇中劇の「瞼の母」の意味するところ、瞼ってそういうことなのか、がわかったときにはホントにやるせない涙がうるっとこみあげてくるような気持ちになりました。

座員の中で気配りのできる礼儀正しいユウキくんが珍しく我を通してまでケンくんに見せたかったものはなにか。

紆余曲折あったものの別れが来る前にケンくんに渾身のお芝居を見せることができてほんとによかったと思います。

出会いと別れ、青春ストーリー、進路への葛藤、大衆演劇、地下アイドル、不登校、親子の情

これだけのテーマを盛り込んでおきながら、焦点がぼやけることがなくラストシーンへ向けて一気に収束していく風呂敷の畳み方が絶妙。

個人的には、地下アイドルパティファイブの浅香さんが「アグレッシブ烈子」のちょっとやさぐれたマナカっちを彷彿とさせてよかったのと

クラスメイトの茉耶さんとユウキくんの関係性「一緒に帰ろうか?」「早く!」のぐいぐいおせっかいで巻き込まれるところとか青春してるねー(´ー`*)ウンウンだったね。

瞼の転校生は英語タイトルでは

「Confetti(紙吹雪)」

っていいうらしいです。素敵すぎる!

ミニシアター系で

もう公開日程も終盤になってて観に行ける方も限られてくるとは思いますけれどいつぞやの機会に見れるように今後の動向をチェックしてみてはいかが?

※※※【5/19追記】※※※

横浜の劇場ジャック&ベティさん、

好評につき5/31まで上映延長が決定しました。

鑑賞時も満席盛況だったし年齢層も幅広かったですよ!

まだ間に合います!

チェックしといてよかった。詳しくはこちら↓

タイムテーブルから探す | 横浜の映画館・ミニシアター「シネマ・ジャック&ベティ」

ついでにオフィシャルページもこちら↓

映画『瞼の転校生』 | 2024年2月23日(金・祝)MOVIX 川口先行公開 2024年3月2日(土)ユーロスペースほか全国順次公開

予告編が見れます

♪もしも~ピアノが~弾け~たーなら~

なんて歌もありましたがやっぱり楽器が弾けるといいですよね。

別にミュージシャン志望やバンド活動をしているわけでもなかったのですが、若い頃

家にあった叔父のアコースティックギターで少しかじった程度でしたが、6弦も切れていてちゃんとFのコードが押さえられないまま

じゃかじゃかとかき鳴らしていたものです。

披露する人もいなかったのでただの音楽遊戯シタシマイザーとなっていただけのことでありますが。

そんな思い出話はほどほどにして・・・

最近調べてて知ったのですが上野樹里さんの出世作「スウィングガールズ」が配信でどこも出してなくて、

あれだけの屈指の音楽映画なのに、もっと音楽に親しみたいィ~底抜けに明るいジャズで青春観たいよ~てなちょっとした喪失感。

レンタルする機会があったら迷わず借りてみてね。

さて、最近ネットを見ていたら

デヴィッド・ボウイらも演奏した電子楽器『オムニコード』が数十年ぶりに復刻 新モデルが6月6日(楽器の日)発売決定 - amass

っていうニュースが目に入ってきて

なんか面白い楽器だなーと思ってアルペジオがこんなに簡単に弾けるんだね、ふむふむ「鈴木楽器製作所」っていう日本のメーカーが出しているのかぁ

という発見があったのでφ(..)メモメモしておきたいと思います。

そして、ついでに現代のモダンな電子楽器をいくつか拾ってきたので「八手網漁」よろしく探索投網してみましたので数々のガジェットをここで紹介していきたいかと思います。

【オムニコード (Omnichord)】: オムニコードは、自動和音発生装置を備えた電子楽器で、コードを簡単に演奏できるように設計されています。キーボードとストラムプレート(アルペジオを鳴らす)を組み合わせて、和音を奏でることができます。

【Artiphon - Chorda(アーティフォン・コーダ)】:ArtiphonのChordaは、シンセサイザー、ルーパー機能、サンプラー、MPE MIDIコントローラーなど多彩で多様な機能を持つ楽器です。このデバイスを使えば、誰でも簡単に音楽を作り、演奏を楽しむことができます。

【クロマトーン (Chromatone)】: クロマトーンは、全音階配列+半音階配列という今までにない全く新しい鍵盤配列のユニークな鍵盤楽器。また、運指やコードの押さえやすさも追求。様々な手や指の長さに応じられるよう、人間工学に基づき設計されています。

【ローンチパッド (Launchpad)】: ローンチパッドは、音楽制作やライブパフォーマンスに使用されるパッドコントローラーです。ボタンを押すことでサンプルやループをトリガーできます。昭和の電子玩具「ゲームロボット九」を彷彿とさせます。

【オタマトーン (Otamatone)】: オタマトーンは、日本のアートユニット・明和電機が開発した電子楽器で、音程を変えるために指で押す尾の部分を操作します。その形状はカエルのようで、ユニークな音を奏でます。

【電子大正琴 あゆ】: 電気大正琴はアンプにつないで演奏するタイプで、ソプラノ、アルト、バスの音域を1台で出すことができます。アンサンブル演奏にも最適です。

うーん、どれもみなキラキラ・テクノ・プログレス感が漂っていて近未来感ありますね。

どうやらこういった創作楽器は世界でちょっとしたブームみたいでして、近年ネットでちらほら見かけるようになってきました。(非電子楽器や民俗楽器にも面白そうなものがたくさんあります)

最後の電子大正琴が気になって、元祖の大正琴の来歴が知りたくなったのでちょっと調べてみたら驚きの事実が判明しました。

(AIチャットより引用)

発明と歴史:

大正琴は、1912年に名古屋の森田吾郎(本名:川口仁三郎)が、二弦琴をもとに、タイプライターのキーにヒントを得て発明しました。キーの配列はピアノの鍵盤と同様になっています。発明当初の音域は2オクターブでした。金属製の弦と鍵盤の組み合わせにより、比較的簡便に演奏できるため、日本では家庭用楽器として大正時代に流行しました。

ですって。

やっぱりどこかで見たようなあの鍵盤は、タイプライターのハンマー鍵盤が着想のもとになっていたのですね。

文字のキーボードと、楽器のキーボードがここでつながった!

私の拙いブログにも、楽器とゆかりがあるのかもしれない。

ボンヤリ脱線して私も日本語入力のことなど忘れかかっていましたが、首の皮一枚関連性が出てきたのでこじつけ気味ですがなんとか顔が立ちます。

モチベーション連弾♪あなたの心にアルペジオ♪

気分アゲアゲオーギュメントで🎹

楽器を弾くようにタイピングできたらいいな⌨

それではみなさん、楽しい連休をお過ごしください。

今回は以上です。