昨夜、同じアパートの友人から連絡があり、一年半前に会ったY君が母親と一緒に来るので一緒にお茶でもどうですか?とのこと。

Y君については 2021年12月22日のブログ記事『今どきの少年・Y』・・・で書いた少年の事で、独学であれだけ日本語が達者なガキは・・・

というか、ガキそのものにそんなに出会う機会が無い爺にとって、今どきのガキがどんなんであるか好奇心もあり再会することに・・・。

久々に会ったY君は、現在15歳でもうじき16歳になるという。

『若いなぁ〜』と言うと、『自分でもそう思う…』とのことで、わずか15歳で、それってやけに冷めた視線で自己を観ているということか?

最近はあまり日本語を勉強していない、とのことながら私が普通に話していることをほぼ完璧に理解し、返答をしてくる。

6年前にブラジルからお父さんの国スイスに移住したから、隣に坐った母親とはポルトガル語で話していた。

学校ではフランス語で英語も普通にできるとの事で、英語、フランス語、ポルトガル語、日本語それに彼が住んでいる州は

ドイツ語とフランス語両方話す州なのでおそらくドイツ語もある程度わかるだろうから、5ヶ国語話せる少年・・・だろう。

私は30年スイスに住んでいながら、フランス語もろくに話せず、ちょっとは話せた英語も30年間ほとんど使うこともなく退化してしまい

母国語の日本語も独り言(脳内)が多く、ボキャブラリーはマンネリ化して、わずかに仏語(ぶつご)=一黙語に進展があるのみ。

この調子では、91歳になる義父が言葉(人名やら場所名)を忘れて苛つ苦しさに悩んでいるが、私も70歳ですでに名前がすぐ出てこない

状態であれば、90を待たずに、失語症如くになるであろうか・・・。

とにかくY君の語学力というのはやはり、『Z世代』・・・というのが原因であろうか?もちろんブラジルとスイス人のハーフということもあるが

インターネットを使いこなす能力が、私等『昭和世代』とは別次元なのはたしか。

先日『Chat GPT』の話をしたが、語学を学ぶ者にとって非常に有効であるらしい…と耳にしたけれどそをどのように応用するのか

私にはピンとこないような事が、彼等『Z世代』の連中には何の障壁もなく対応することができるのであろう。

以前に会った時、『芸術家になりたい』・・・と言っていたのを覚えていたので、どの分野のアートに興味があるのか聞くと

音楽、絵画、文学・・・と多方面に興味があり、一つに絞れないのが目下の悩み…とのこと。

で、明日からタイ式ボクシングを始めるそうだが・・・それを聞いて、やっぱりガキはガキか・・・なっ、と思った。

爺も、格闘技には案外詳しいから、是非Youtubeで『Breaking Down』を観るように・・・と勧めておいた。

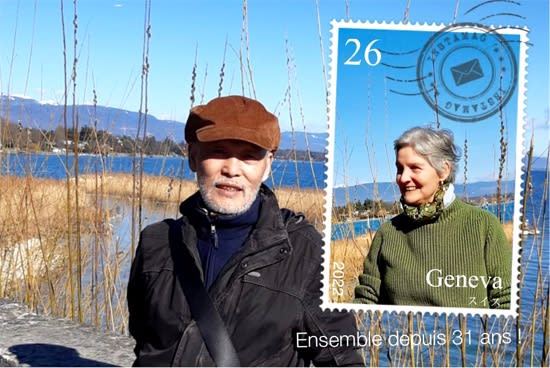

プロフィール(横顔)はやはり、15歳の少年だ。対面の私はやはり、70歳のジジイだ…の図