昨夜、日仏語交流会の情報のおかげで、久々に落語を聞くことが出来た。

それもフランス人の落語家の落語を・・・。

我ら夫婦は国際結婚というやつで、旦那である手前がとにかく甲斐性がなく、30年もカカアの国スイスに住んでいながら冗談の一つも言えず、聞くこともままならず、会話の途中で大笑い…何んていうことは年に一回あるかないかだ。

んで、情報によるとフランス人の落語家が落語をしてくれる…ってんで、宣伝用の動画をみると日仏語ちゃんぽんでなかなか面白い!と直感したので、術後の膝をかばうためにどこに移動するにも松葉杖で、少なからずストレスが溜まっているであろう相方に笑ってもらいたい…と思ったわけででかけた。

小さな会場は100人ぐらい入場できるところに、70〜80人ぐらいいたであろうか?以外にも日本人は少なく僕自身が確認したのはボクともう一人の日本人女性で2人であったと思う。

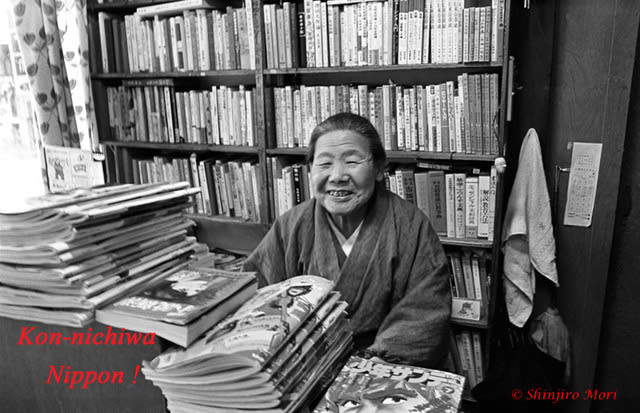

客とセルフィを撮る落語家の図 2020年 3月6日の夜

フランス名はCyril Coppini で落語家名が 尻流・複写二…なるほど。

図体のでかい丸ハゲのオッサン、は昔だったらサントリーウイスキーのイラストのオッサン…とでも言えばすぐイメージが湧いたであろう男が着物きて出てきた。

非常に残念だったのは例の出囃子の音楽ではなく、何の音楽だかまったく関係のない音楽が流れていたこと。

しかし、話し出すとそれが巧いのなんのって…。落語をフランス語で日本の小話をするんだから、いろいろ工夫してあり、また顔のちょっと大袈裟な様子もボクにはけっこう受けて腹がよじれて痛くなるほど笑った。

有名な小話を少し変えて短くしたの…ジュゲムや蕎麦屋に時間を聞くやつや怪談皿屋敷や全部で8小話ぐらいしたのではないだろうか、ボクの右隣のスイスのオタク風アンチャンは前のめりになって笑っていた。日仏両語がわかる相方も彼の落語風日本語と仏語、よくわかるらしく大笑いして喜んでいた。

約85%フランス語、あとの15%は早口のべらんめい調の江戸っ子弁で彼の日本語能力レベルを垣間見たが、それより彼の落語に夢中になってフランス語を日本語のように聞き取っている自分に驚き、嬉しかった。

この落語を聞きに来た地元の人達は、一体日本とどういった関係を持った人々なのか、それぞれの縁に従ってこの会場に集ってきている。中でもボクの目を引いたのはインド人と思しき若い母娘の二人連れ、たまたま相方の隣に席を取ったので相方が10歳ぐらいの娘さんと一言二言話を交わしていた。その母娘に帰りのバス停で一緒になって少し話を聞くことができた。

インド風の女性は彼女が3歳のときにスイス人の家庭に養女としてスイスで育ったとのことで、生まれはスリランカ。10歳の女の子のはボクの孫でなくとも目に入れても痛くないほど素直で可愛い娘で来年の夏には日本に行くそうだ。