前回のブログ記事、久保田早紀さんのヒット曲『異邦人』は、私の22歳の頃、制作した手作り写真集『骸骨人』を思い起こさせた・・・。

若い時には誰もが、『求むべき誰か』を思い浮かべるものだなぁ・・・とは思ったが、

彼女は『異邦人』と自己の外に、私は『骸骨人』と自己の内にそれを求め、結果的に彼女はキリストに、私は仏にたどり着いたのだろう。

いま考えると、私が『禅』に向かう道はこのあたりから始まっていたのだろうか。

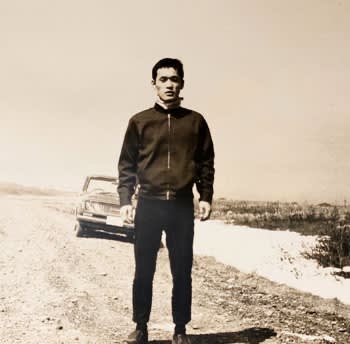

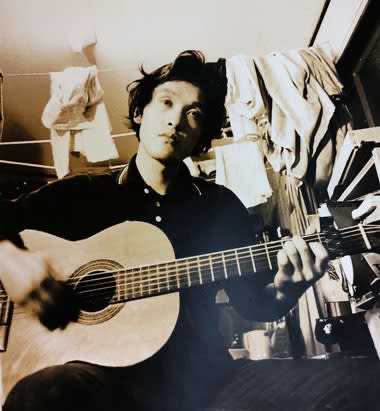

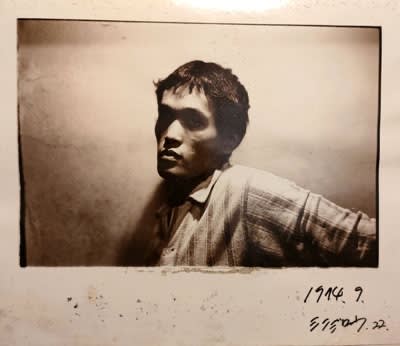

写真集を企画するずーっと以前に故郷、北海道で撮った自撮、17、8の頃

写真集を企画するずーっと以前に故郷、北海道で撮った自撮、17、8の頃

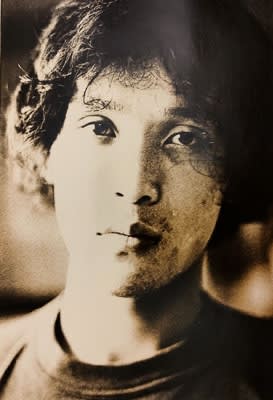

写真学校時代、あれこれ写真のテーマを模索する中、『そういう時、自分ってどんな表情しているのだろうか…?』というような好奇心から始まり

また、好きな時に、好きなだけ撮れる自在なモデル・・・としての自己の存在、これは『撮人家』としては撮らない選択はないだろう、という発想があった。

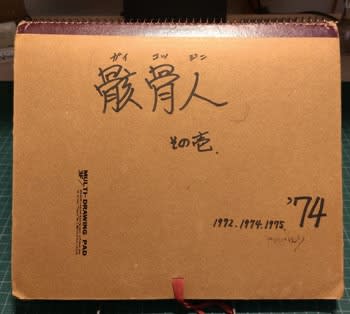

タイトルを決め、一応写真を見せる順番なんかも考慮して作ったボロボロになった50年前のアルバム『骸骨人』

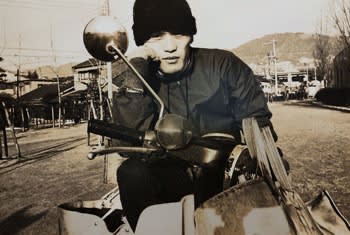

写真学校時代当時、私は神戸の牛乳屋さんに住み込みの配達+集金人であったから、そこでの生活をベースに撮った写真が多い。

バイクでの牛乳配達時

バイクでの牛乳配達時  3畳ほどの空き部屋を暗室兼書斎に使わせてもらう。

3畳ほどの空き部屋を暗室兼書斎に使わせてもらう。

その部屋でこんな感じで『己事究明』

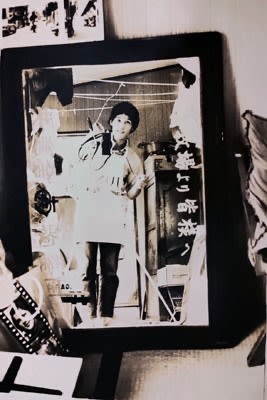

その部屋でこんな感じで『己事究明』  集金で〜す!

集金で〜す!

中華レストランで皿洗い

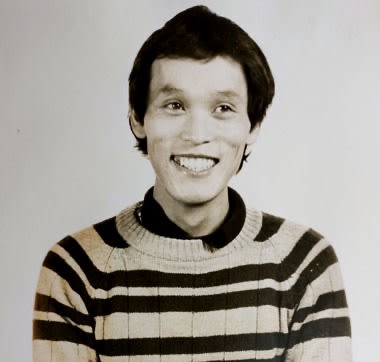

中華レストランで皿洗い  学校のスタジオで仲間に撮ってもらう…

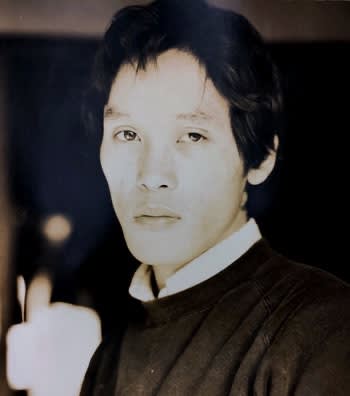

学校のスタジオで仲間に撮ってもらう…

視覚的に作品ぽく

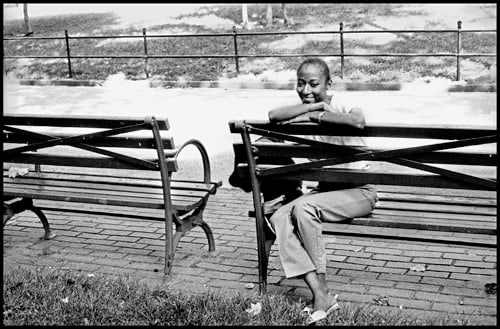

視覚的に作品ぽく  もしかして孤独を癒やしていたか?

もしかして孤独を癒やしていたか?

近所のオーディオ施設でポール・モーリアと

近所のオーディオ施設でポール・モーリアと  学校の屋上の骸骨人

学校の屋上の骸骨人

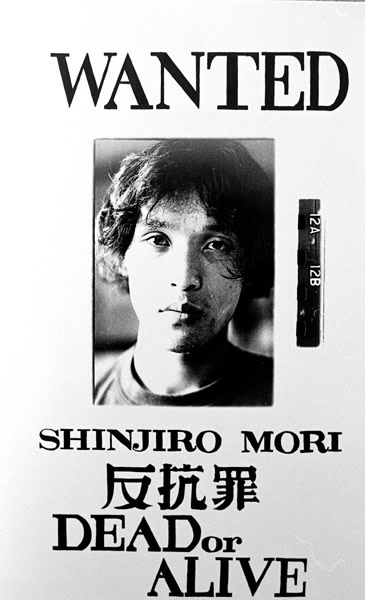

当時みた映画『パピオン』にちなんだ写真

当時みた映画『パピオン』にちなんだ写真

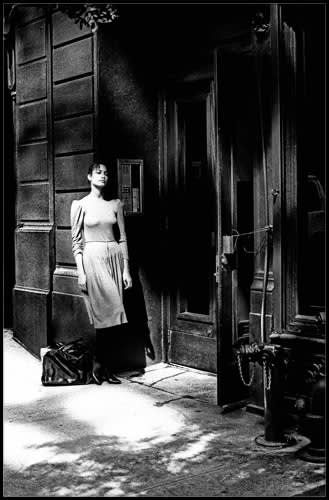

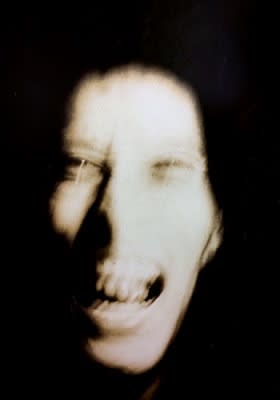

得意のフイルム増感現像、ハイコントラスト

得意のフイルム増感現像、ハイコントラスト  富士フイルム、ネオパンの威力

富士フイルム、ネオパンの威力

『骸骨人』・・・ぽい、微笑みも忘れずに

『骸骨人』・・・ぽい、微笑みも忘れずに

この写真集『骸骨人』は、後に『貰った背広』という、ちょっと洗練された風のタイトルに変え、ここに展示した16枚中、13枚は未使用であるから

今回初の展示となった。 写真も時と共にセピア色になる『諸行無常』のなか、骸骨人はそれなりに『諸法無我』を目指していたのか?

この4人は、面を外して休憩中、働き盛りの男達

この4人は、面を外して休憩中、働き盛りの男達