なにせ、二十数年帰国(文化的視点からの)していなかったので、今回の帰国は In put が多くていまだにブログで引きずっている。

中でも京都国立博物館、開館120周年記念・特別展覧会による『国宝』展は強烈であった。

もはや好きというレベルを超えた俵屋宗達の『風神、雷神』をこの眼で観ることができたことは、幸運だった。

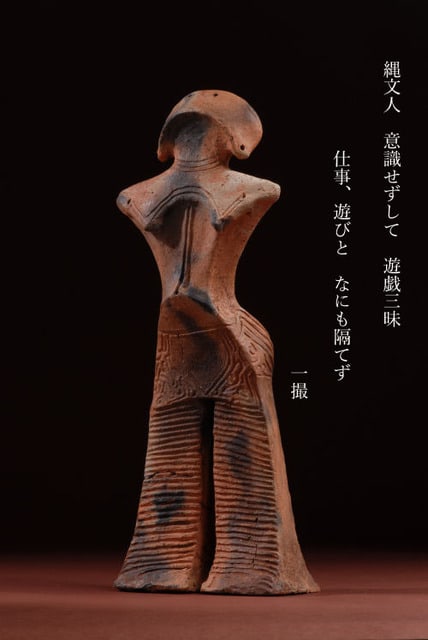

しかし、何よりもボクを仰天させたのは『縄文の女神』と呼ばれる土偶と縄文土器であった。

昔、岡本太郎が仰天したという話しは聞いたことがあったが、紀元前2000年の土偶を目前にした時、ボクは感動した。

第一、土偶と言うものを初めて見た。こんなものがボクが生まれた北海道からも出土されたって…いったい縄文人ンて?!

今回の帰国で『和』…というものを考えさせられたが、その『和』を形成している要素に縄文文化はどんな関わりをもっているのだろう!

という問いが今、ボクの頭を占めている。

『和』力

安倍政権というかってない劣化した政権のなかで、どんな日本の姿がみられるのだろう…という漠然とした思いは

ちょうど衆議院選挙と重なって普通よりは気になっていたはずであるが、相方と十数年ぶりの帰国となると、そんなことよりは

我が望郷の念の充足一点にかかっていたことも事実だ。

そしてそこで見たものは、『和』という根がしっかりと随処に張って美しい花を咲かしている情景…だった。

わずか、2週間の旅でその実態などわかるはずがない・・・と今でも思っているのだが、一方で自分の眼で見た日本の様子は

想像以上に健全な気がした。

ボクが日本を出国する26年前に比べると正、派遣社員の割合が全く違っているのだからそういった歪は随処にあるにちがいないだろうけど

まァ、観光地を見て回っただけ、関東とそれより北には行っていないと言う事も考え合わせると自分の感想も半分と見積もらないと。

もう6,7年前以上から?スイスに住むボクの周辺の人々やこちらのメディアを通して『日本の評判』を聞く機会が断然増えていた。

どういう理由なのか?一つだけ言えるのはインターネットとそれを利用した宿泊施設の充実が間違いなくあるに違いない。

京都で我々自身が利用したゲストハウス形式宿泊施設は安くて、アパートにいるような気安さがあったが、通りですれ違う

外国人旅行者は白人のカップルが多く、彼らの大半がゲストハウスを利用しているようだ。

『和』は聖なるものへの畏敬の念に浮世に生きるうえで、智慧と慈悲を最大に発揮することを奨励する仏教が『根っこ』になっている。

それに『湿気』を付け加えるのを忘れていた…!

『和』力

安倍政権というかってない劣化した政権のなかで、どんな日本の姿がみられるのだろう…という漠然とした思いは

ちょうど衆議院選挙と重なって普通よりは気になっていたはずであるが、相方と十数年ぶりの帰国となると、そんなことよりは

我が望郷の念の充足一点にかかっていたことも事実だ。

そしてそこで見たものは、『和』という根がしっかりと随処に張って美しい花を咲かしている情景…だった。

わずか、2週間の旅でその実態などわかるはずがない・・・と今でも思っているのだが、一方で自分の眼で見た日本の様子は

想像以上に健全な気がした。

ボクが日本を出国する26年前に比べると正、派遣社員の割合が全く違っているのだからそういった歪は随処にあるにちがいないだろうけど

まァ、観光地を見て回っただけ、関東とそれより北には行っていないと言う事も考え合わせると自分の感想も半分と見積もらないと。

もう6,7年前以上から?スイスに住むボクの周辺の人々やこちらのメディアを通して『日本の評判』を聞く機会が断然増えていた。

どういう理由なのか?一つだけ言えるのはインターネットとそれを利用した宿泊施設の充実が間違いなくあるに違いない。

京都で我々自身が利用したゲストハウス形式宿泊施設は安くて、アパートにいるような気安さがあったが、通りですれ違う

外国人旅行者は白人のカップルが多く、彼らの大半がゲストハウスを利用しているようだ。

『和』は聖なるものへの畏敬の念に浮世に生きるうえで、智慧と慈悲を最大に発揮することを奨励する仏教が『根っこ』になっている。

それに『湿気』を付け加えるのを忘れていた…!

今回が最終回の旅物語…尾道の2泊3日もまた素晴らしかった。

ボクと同世代のオッサンの金目当てでない独りコンサートは和んだ。(偶然にもニコルの衣装とオッサンの衣装が似ているというか?…)

尾道の坂は尋常な坂ではなかった。しかも傘をさして登る日は特に。

ネットで尾道にいろいろ面白いカフェやら店やらあるのは知っていたが、常に出たとこ勝負で行動する僕らが

地図で確認しながら…と云うのは無理というわけで、適当に歩いたのに奇跡か!行きたい所へは全部行け、なおかつこんな凄い!本屋とであった!その名は『紙片』上と下の写真

ここで、かの有名なダイアン・アーバスの写真集を見た。(買っておけばよかった…後悔)、店に流れていた音楽CDを買って(10月27日の動画に)

尾道はこんなちっちゃな街なのに、文学の街であることはしらなかった。志賀直哉、林芙美子、その他短歌系の作家たちの足跡がアチラコチラに!

3日目悪天候であったが、尾道に対面する海に向かって3番めの島、生口島は平山郁夫画伯の生誕の島でここに『平山郁夫美術館』があり本当に行ってよかった。

『意外な所に意外な…』これが、尾道の魅力なのではないだろうか・・・

金箔の街

金沢の街の印象を一撮するとこうなる…という写真(画面中央右よりに悠然と立っている鷺をお見逃し無く)

日本の金箔のほとんどが金沢で作られているそうだが、金沢で最初に入ったお土産屋さんらしい店は、何でもかんでも金箔だらけで、その時は理由をしらなかった。

その店の女性店員さんが『これは一押しの土産物』…という感じで、相方ニコルに現物を手に持って薦めてきたのは『ゆず香り・金箔打紙製法あぶらとり紙5セット』品。

ボクはあぶらとり紙に金箔が入っているのか?!と思ったが、そうではなく金箔が貼り付いている和紙のことであるとはスイスに帰ってから知った。

だからその時は『汗のあぶらとりに金箔がなんで必要なんだ?』と思いつつヘンテコリンな土産物に怪訝な顔をしていたに違いない。

兎に角、金沢で金箔が盛んになった理由の一つに、金箔を利用した作業に必要な『湿気』が金沢に備わっている・・・ことだそうだ。

昔から金沢では『弁当は忘れても傘は忘れるな』と言われるくらい雨の多い街だそうで

金沢が『渋い』街であるのは薄暗い陰気にそれとは対照的な金箔の輝きを取り入れた文化にあるのだろうか。

その『金箔』の如き…小さいがキラリと光る思い出が二つあり、いずれも僕等が宿にしていた『銀松』のある『ひがし茶屋街』でのこと。

一つ:昼食はうどんにしたい…というニコルの希望であったが、長屋のようにずら~っと似たような軒先が続く茶屋街では何屋さんがどこに

あるのか、さっぱりわからず細い路地をぶらぶらしていると、ニコルが『あっ!』というので、格子越しにテーブルについている人々

を見ると、確かに箸でつまんでいるのは麺であった。うどんではなかったが、蕎麦屋さん。

テーブルは満席のようなので、カウンターへ。

席について落ち着いてよく見るとカウンターに面している棚はオーディオセットそれも、かなりマニアックな大小のスピーカーが備えられ

ピアノ曲が静かに流れている…し、カウンターの椅子もスナックのように高くなっているので、蕎麦が来るまでそば屋ではないような雰囲気。

山菜そばがきて、すすっているとボクの右横一つあけた椅子に若い着物姿の女性がかけた。しっかりした着付けのわりに、学生のような

溌剌とした印象なので、『着物だと今日のように暑いと大変では無いですか?』と、ボクが声をかけると『いえいえ、夏用に下着が…』

その先はなんと言ったか、よく覚えていないが兎に角『薄いとか、涼しい』とか工夫がなされているので『大丈夫です』とのこと。

彼女が注文したものが来て、それを見ているボクに『これは私の ま、か、な、い なんです、この近くの甘党の店でアルバイトしてるんです…』

とのこと。聞いてもいないのに話してくれたので、僕等夫婦もスイスから来たことなどを話すと、『うわ~、ヨーロッパですか。』と眼はヨーロッパを

思い浮かべている様子。彼女は本業は画家で、昼間はこうしてバイトをしているという。『この近くに見晴らしのいい山があるんですけど、行くので

あれば、入り口の道までご案内しますよ~』と言ってくれたが、とても疲れて山に登る元気はない。その代わりに市内でお薦めの所を地図にマーク

してもらった。一緒にそば屋を出て、『さよなら~』と言い残し店に駆け戻る彼女の着物の後ろ姿を見送った。

もう一つ:同じ『ひがし茶屋街』の路地を歩いていた時、格子窓越しにカウンター奥の方にじっと立っている女性のシルエット。

看板を見るとカフェ・Gauche(ゴーシュ)…とあり、歩き疲れた足を癒そうと、中に入る。

じっと立っていた女性はニコリともせず、しかし、『いらっしゃいませ』とは多分言ったのだろうと思う。

促されて、靴を脱いで畳の間へ上がると2席は掘りごたつ風、厚手の木製丸テーブルは畳のまま

彼女のいるカウンターの前は掘りごたつ風に足を下ろせるので、ニコルとそこに座る。

客は我々だけなので、遠慮なく内装をジックリ観察。『へえ~、まさに和洋折衷』畳の上で、ガラスドリップ式コーヒーが飲めるなんて!

彼女が立っているカウンターはほんの2メートルぐらいの幅で、後ろは装飾されたガラス壁面で小さな和庭園が天窓の光でよく見える。

だから、外から彼女のシルエットが強調したように見えるわけだ、それにしても客が誰もいないのにじっと立っている…ところがポイントか。

カウンター越しに対面だから、この愛想のよくない彼女も話している内に打ち解けたのか、店名『ゴーシュ』は今日はいない店主が宮沢賢治の

童話『セロ弾きのゴーシュ』から名付けたこと。金沢の天候のこと、東京から移転してきたこと、我々のことなどを話している内に笑顔も。

店を出る時に、さっと一枚のハガキをボクに差し出して、『私はガラス工芸をしているのですが、今度おこなう展示の案内です…』と手渡してくれた。

透明な犬ガラス作品の写真…のハガキ、大事にしまいこんで今、不明だが、幸いなことに彼女のブログ・アドレスをひかえていたので読んでみると

自分で『私は人見知り』…という一文があって、なるほど…と納得。

旅から帰って10日になるのにまだ『旅』かよ…って自分で突っ込みながらも、忘れたくない思い出の数々を、今後の『思い出の食卓のおかず』として忘れないように、しっかり記録。

(しかし、そんなことを言っているとまだ一週間ぐらい書くことがあるかも・・・)

兎に角、ニコルとボクにとって、十何年かぶりの『日本』というと、やっぱり求めているのは西洋では味わえない『和風人情』なのだ…と後になってからつくづく思ったわけであるが

滞在第一夜にしてそれが実現したのは『キコク食堂』という一風変わった名前の食堂に入ったことであった。

日本着第一夜はニコルを喜ばせようと、宿近くの、蔵倉という居酒屋をネットでチェックを入れていたのであるが、やはり甘く、満席のうえ2,3組のグループが席待ち。

う~ん、しゃあない…と、暗くなる前に一人で銭湯へ行った時、その斜め前にあった『キコク食堂』をおもいだして行ってみた。

いわゆる居酒屋っていう雰囲気ではなく、大衆食堂っていう提灯がでていたが、ほとんど飲めないボクには暖簾に『串かつ』の一句があれば立派な『居酒屋』!ってなことで

中に入った。カウンター席の他には2席しかテーブルがなく、そのうちの一席に坐っていた4人にも『こんばんわ!』と声をかけたが、もう一つ反応が悪いなッ?と思ったら

彼らは韓国人だった。

低いカウンターの中にはオジイサン、料理を運んだりするのがその娘さんのようで、一見して家族経営の食堂とわかる。

カウンターの右端には常連の老女が席をとって、ニコルが爺さんに話しかける言葉に横から頷いたり、返答したりしてきた。

ボクは39歳にヨーロッパに渡るまで居酒屋に一遍も行ったことがなく、したがって何を注文してよいかわからない劣等感があったが

その点では、酒に強いニコルのほうが5年ほど日本に住んでいた間に沢山、居酒屋なんかに行っていたわけで、冷奴やら何やら適当に注文しながら、彼らと話しがはずんだ。

夢の熱燗に串かつ…を食べながら気分もよくなってきて、『へえ~スイスから来たのかい』と、オジイサンの舌も少し軽くなってきていたので

ボクはここの食堂の名前の『キコク』っていうのはどういういきさつで付けたのですか?と質問すると

爺さんはニヤニヤっとして、『それはなー、この近くにある渉成園という日本庭園にある枳穀(キコク)邸から名付けたんやよ』・・・といいながら渉成園のパフレットを見せて説明してくれた。

ボクはてっきり『帰国』のキコク…と思い込んでいたので、自分の的外れに大笑い、爺さんも常連の老女もそれがわかっていたようで一緒に大笑い。

その翌日の夜

再び行くと、入った途端『あら~、外人さん。ハロー』…とニコルの姿をみるなり、いきなり酔っ払いの声。

カウンターの一番右奥に、昨日もいた常連のお婆さんの隣に中年すぎのオヤジが坐って一人で賑やかにしていた。

カウンター左側には近所に住んでいるという年配の夫婦と香港から今日京都に着いたばかりの若い男が一人で坐っていて、賑やかなオヤジが限られたボキャブラリーでなんやかんや声をかけると、

マスターの爺さんが、『その下手な英語はやめとけ~』のセリフを合いの手を入れるように、繰り返す。

賑やかなオヤジが5年前まで山梨から京都に単身赴任していた時は、この『キコク食堂』の常連だったという。

隣りに座っている老女を『サッちゃん』と呼んで、香港男にガール・フレンドいないんなら、この『サッちゃん』をやるから持っていけ~・・・『ギブユー、サッチャン』などと英語で

言って、香港の男が『ノーサンキュー』と返事して、皆で大笑い。・・・それでお爺が、『下手な英語はやめとけ~』と合いの手を入れるタイミングは・・・まるで関西漫才。

ボクはこういうところで酔っ払う…という事自体が初体験なので、知らない者同士が、こんなにくだらないことで実に陽気に盛り上がる居酒屋…という装置が

庶民の『人情』をたっぷり味合わせるものであると言う事を知り、また実際にそれを味わうことができて幸せだった。(ワインで鍛えたのが役立った瞬間でもあった)

</object>

(旅行中沢山撮った写真から選択したスライドショーの動画。日本に住んでいる人から見ればどうということのない写真であろう・・・。)

草木国土悉皆成仏・・・とは、大辞林によると:心あるもののみならず、心のないものまであらゆるものが成仏するということ。

(涅槃経の一切衆生、悉皆成仏の思想を基盤とし、生命を持たない無機物にもすべて『道』が内在するという道家を媒介とした中国仏教独自の思想で天台、華厳などで強調)

現日本の一般人はこんな言葉知らないだろうけれど、我々日本人が感じている『和』というものからは感覚的にこれを理解しているのではないだろうか。

神社仏閣のみならず、『和』を用いているところは自ずと『聖=清=静』で、日常忙しくしている人でもそれを非常に尊重している心地よさが

ここにはあるのだと思う。反面、電車の中で見た光景だけど、シルバー・障害者・妊婦の絵が描かれている4人席に小学生だか、中学生が

すぐ横に大人が立っているのに、カバンを横において二人で4席を占めている状況に大人も何も言わないという一面もまた日本であることを見るが…。

継ぐ人々

伏見稲荷の池の亀

こんどの旅(京都~金沢~城崎温泉~尾道~神戸)っていうか、めったに旅をしない今回のボクの旅は、

これまで行ったことがないところ、ただ実家へ帰る為の旅ではない、スイスに住んでいてちょっと小耳に挟んだ憧れの地名…

そんなところへ行ってみたい気持を実現したものだった。

今回の帰国で自分でも少し驚いたことがあった。

それは、ボクが見知らぬ人々に自ら挨拶をする…という、一見当たり前のようだけれど照れ屋で人見知り気味の昔のボクと比べると

スイスというかヨーロッパの慣習に薫習されたボクは意外に意識+無意識的に『挨拶の言葉』を人々にかけていたのだ。

そのせいか、旅も思い出深く楽しいものになったような気がする。

ちょっとした出逢いの中で交わした言葉、相手の環境などを観察するともなく見守ったとき、ほんの一端であるけれども日本の片隅で起こっている、

そしてそれは案外日本のいたるところで起こっていることなのではないかと思ったりした。

それはどういうことであったか?というと、大げさに言えば『文化の継承』みたいなことが、様々なレベルで行われている、ということであろうか。

エピソード1:『とうふ』…という白いネオンサインに黒く書かれている看板はあたりが民家が立ち並ぶ夜道では、結構目立って、

店の前を通る時ガラスケースの中に入っている3,4種類のとうふと、2/3だけ開かれた店の扉から昔ながらの豆腐屋のたたずまいに

ボクと相方は立ち止まって見入っていると、中から若い男が出てきて声をかけてきた。

彼は30前ぐらいに見えたが、最近家業の豆腐屋を継ぐ決意を固めたそうで、その創意工夫の第一弾として営業時間外であるけれど、とうふのショーケース

を店の前に出してみることにしたそうだ。『豆腐はそのまま家に持って帰って、食べれるものですからね…』。

たしかに薄暗い帰り道、他に何にも店も無いような道であれば豆腐屋が豆腐を売っているとわかれば買って帰る人も出てくるであろう。

24時間営業のスーパーがきっとこの近くにあったりするのだろうけど、昔ながらの豆腐屋さんが一丁二丁単位で豆腐を売っている…というのも

伝統を重んじる京都らしくて、というか、この青年の心意気みたいなものが有難い気がしたものだ。

エピソード2: 旅第一日目は京都3泊する、いま流行している『ゲストハウス形式』のホテルが東本願寺と渉成園の近くであったので、まず雨の中東本願寺を訪ねた。

ボクは二十代後半神戸に住んでいたので京都には何回か、来ているが東本願寺は初めてで、広々とした敷地内に実に立派な寺院を構え、本堂の畳敷きの大広間に靴を脱いで

くつろぐ事が出来、親しみやすいのはやはり親鸞さんの浄土真宗だからだろか?などと思ったり。

山門をでて、宿のある方に歩くと、道の両脇に仏教関係の物を販売している店がアチラコチラに観られた。

そのうちの一軒に、ニコルは仏教徒が使う数珠をどうやらアクセサリーの腕輪に欲しいようで入った。

店には50代の女性と若い男性がいて、その女性の方がニコルに数珠のいろいろを取り出して見せてくれた。色合いと値段が手頃の数珠があったのだが、腕輪にするには

ちょっと大き過ぎると言うと、数珠の玉を外して調整できますよ・・・とのこと、奥からご主人らしき人が出てきて、畳の上で早速作業を始めてくれた。

その間、奥さんのほうが店が何代も続いた古い店であることや、この地区自体が、数珠屋がたくさんあるのでここらあたりが下数珠屋町という地名であること…などなど

教えてくれた。そこでボクは親鸞さんは何時代に活躍されたのですかね?と聞いたのだが、これが案外の質問だったようで、店の上がり場にいる多分親子3人は皆、あやふや

の模様。ついに奥さんは奥の部屋に行って年表を持ってきた。それで鎌倉時代初め、ということがわかった。

東本願寺の膝下に住む数珠屋の主人等が親鸞さんの出生について不明であることと、悪びれもせず、年表を持ってきて親子で話会う…そんな場面にほのぼの親鸞の面目をみた気がした。

ボク等が店をでたあと、息子がニコルに見せた幾つかの数珠を片付けているのが見えた。

エピソード3: 帰国の旅第一夜、前もってネットで調べていた一番宿に近い『梅湯』へ出かけた。ニコルはさすがにクタビレて、宿の風呂を使った。

ボクは何年かぶりの、夢にみた『銭湯』の湯につかって、親鸞さんではないが『極楽・極楽』の境地へ・・・。それで、旅第二夜も今度はニコルを連れだって『梅湯』。

女湯のほうからニコルの明るい声が響く、さっそく湯友ができたのだろう。ボクは先に上がって番台の方へ。

そこには銭湯なのになぜか古本やら中古レコードが『100円』で販売していた。ちょうどアンチャン2人が来て、そのうちの一人がレコードを買った。

そう言えば、知り合いの農家から…とのことで産地直送の野菜が銭湯の玄関においてあった。

へ~っと思ったものの、銭湯で販売していた『レトロ銭湯へ、ようこそ・関西編』松本康治著という本を買って後でよんだが、

ちょうど『梅湯』の現在に至るイキサツ物語も記述されていた。

梅湯は明治時代から銭湯で、それが、2015年若干25歳の風呂オタク湊三次郎さんが後を継ぐ事になった…という。

たまたま行った『梅湯」にこんなイキサツを書いた本と出会うなんて!

などなど、京都の3泊4日の滞在だけでこんだけのエピソード…その他いろいろ話があったけど、今日はこのへんで。

わずか2週間の日本の旅… だったけど、26年間スイスに住んでいた者として日本をあらためて観察した感想を一言でいうと

愛国の島という意味で『is・land』(愛すべき島)・・・となった。

日本には39歳まで住んでいたが、島を意識したことは一度もなかった。

それが、今回の旅で確認できたことは『日本は島国』であるということ。

日本が明治をむかえて開国した時、訪れた外国人が一様に持った感想の一端がいまだに通用する何かが日本にはあるのでは?と思った。

今回旅したところは 京都ー金沢ー城崎温泉ー尾道ー神戸 だったが

どこに行っても、伝統的な要素を現代に上手く活用している日本と日本人を観ることができた。

日本に滞在中、テレビで6月に起きた『東名高速の追い越し車線で停車させ、そこにトラック・・・夫婦死亡で福岡の25歳の男を逮捕』のニュース

が流れていて、ボクは腹の中が煮えくり返る思いをして『ああ、相変わらず…』日本には・・・の思いがした。

もちろん、ヨーロッパでもこういった事件はあるのだろうけど、日本のように『湿度の高い島国』としてはこのような事件がわりと

頻繁に起きるのでは・・・ないだろうかなんていう納得の仕方は日本にすんでいるときから抱いてような気がする。

『is・land 』の負の面がこうした形で現れる気がする。

必殺一票

写真は京都〜金沢間のJR特急から一撮したものであるが、よくあるどでかい観音様と思っていたら

帰宅してよ〜く写真を見てみると子供を抱いたマリア様のようで『マリア観音』であった。

未来の子供たちの将来をうらなう今日の衆院選、このマリア観音に祈りを込めて。

今回の投票は、ボクにとって非常に『面倒い投票』であった。

昨日も書いたが、ボクの一時帰国が今回の衆院選の告示〜投票日がまさに狙った如く、すっぽり…ハマったのだ。

一時帰国が10月6日〜21日だったが、本来なら在住地スイスはジュネーブの領事事務所で告示の10月10日から一週間?の間だかに投票しなければならない。

しかし、6日には飛びだっているからそれはできない。とすれば、日本で一時帰国中にどこかで不在投票…ということになるが、その為には手持ちの

在外選挙人証という紙片を担当の選挙管理委員会へ送付して投票用紙を請求、送付してもらわなければならない。

ボクは友人の妹さん宅に一日お邪魔することになっていたので、そこに投票用紙を送付してもらうことにして、日本に着く第一日目、関空から選挙管理委員会へ

在外選挙人証を郵送しようと思ったら、郵便局開始が10時からでそれでは朝8時に到着した我々には遅すぎるので明日でも…と思ったのが間違い

翌日は飛行機による時差と京都の異常な暑さで疲労の極度で郵便局を探す気にはなれず、その翌日は日曜日その翌日はスポーツの日という祝日で結局

郵送出来たのは京都駅から火曜日の朝であった。これでちょうど一週間後に友人の妹さん宅にボクの投票用紙が届くのであろうか?と一抹の不安があった。

10月17日(火曜)神戸の友人の妹に出会った時、投票用紙が入った封書をうけとることが出来た。(さすが日本!)

10月18日(水曜)に我が第二の故郷、六甲道駅付近の灘区役所で不在投票が出来た!

灘区役所は期日前投票の人達で大混雑していたが、不在投票ブースは別扱いで、人混みを分けてスーッと投票できたのだ。

それまで、いったい今回の選挙に投票できるかどうか?半信半疑であったが、安倍政権打倒の必殺の一票は投票することが出来た。

さて、さて今日は投票日、果たしてどのような結果になるのか・・・・

去年10月、ニコルが一人で行き、『たった一泊で味合える異空間』と薦めるので、ローザンヌから電車で約3時間

ミラノで乗り換えて1時間でベルガモ駅。バスで丘の上にある旧市街のど真ん中にあるホテル『太陽』に着いた。

旧市街内は全て石畳で、直径5〜6cmの丸石を並べただけの道路と長方形に切った石をぎっしり埋め込んだ道路と主に2種類

あって、そこを許可されている普通車や軽トラックが時折通るが、凸凹の石の上を通るタイヤが低音の効いた怖ろしい音を

たてて通っていくのが印象に残ったが、その点を除けば、ボクは去年バカンスで行ったボルドー(仏)を何故か思い浮かべた。

フランスのボルドーとイタリアのベルガモ?共通点といえば古い建物の間を観光客が歩いている・・・くらいなものと

最初は思ったが、ある程度観光してから分かったことは、ベルガモは内陸部の丘の上にある城壁旧市街だが、15世紀初めに

地中海貿易で富をなしたベネツィア共和国の支配下に入ったということで、ボルドーとの共通点はどちらも海洋貿易で

築いた潤沢な富を惜しげなく街づくりに注がれた・・・ということだろう。

特に壮大な城壁は、ちょうど20日前に『ユネスコ世界文化遺産』に登録されたばかりである・・・と地元の人が言っていた。

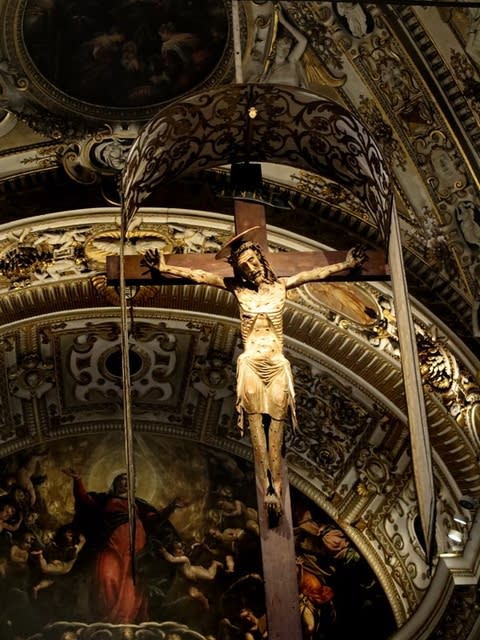

ホテルからほんの数歩の教会に、入って・・・息をのむ感。

十字架のキリスト像の雰囲気が何か違う、のだ。像そのもの、配置の仕方、光線とか・・・

ヴェネツィア共和国をググると、『もっとも高貴な共和国』と呼ばれていた、とのことだがそれが、この小さな街

ベルガモの教会や博物・美術館をめぐると徐々に思い知らされることとなった。

教会は直径200mの円周内に5,6軒建っているのではないか?と思えるほど教会ばかりが隣接して

しかも、それぞれが実に『高貴』なのだ。

ニコルの場違いな『赤い靴』ですら教会の白黒の床にマッチしているような・・・

教会内の修復中の16世紀の巨大カンバス・・・絵の中に飛び込んで行きそうな、超贅沢な鑑賞

薄暗くなってから旧市街の下方へ散歩した時、見せてくれた夕焼け

ホテルのレストランで夕食、給仕は全員男性で皆イキイキ・キビキビ、イタリアは男世界なのだろうか

その中の給仕長らしき、男性がボクのヒラメの骨を除いてくれている図

『 幻想的な中世の町

中世の姿が目に浮かぶような、とても幻想的な雰囲気を持つベルガモの美しさは

多くの芸術家に大きなインスピレーションを与えてきました。 』

・・・・ネット・ガイドを見ると、こんな一文があったが、まさに ベルガモは・・・の翌日の朝を迎えて

ホテル隣の図書館へ、、、ニコルによると観光客もほとんどこない穴場だそ〜で、細い階段を登って3階へ。

我が故郷、北海道のない日本が描かれている地球儀!!!

天球儀には、ボクの星座 牡牛座が描かれているではないか!!!

そこに、なんと17世紀に作られたという天球儀と地球儀が展示されていた。

作者はヴェネツィア生まれの(1650〜1718年)ヴィンチェンツォ・マリア・コロネッリで天球儀、地球儀の円周は3m33cmという。

天球儀、地球儀といえば7年ぐらい前、今は亡きパリの友人、マリ・アニエスがフランス国立図書館にニコルを案内して見せてくれ

ニコルが感動してボクにその写真を見せてくてたのが、これより一回り大きい天球儀、地球儀で、直径4m、2トンの重さで、ルイ14世の

依頼で作ったのがこのコロネッリ氏であった。

とにかく、これ一つ作るのにかかる費用はいくばかりだろうか???と、知的な感動と下世話な感想を抱いたのである。

兎に角、ひたすらアチラコチラにある教会を訪ね、石畳道をあるいていると

こんな?これは何て言うの?ちょうど拳が入りそうな口を開けている男性を像に、手を入れるのか…と思ったら

怖くなっていれなかった相方の図

相方お薦めの美術館で、小さなベルガモ街が 凄い街であるとあらためて思った瞬間。

ドビュッシーは『月の光』をベルガモで作曲したそうだが、どのようなお月さまだったのだろうか。

空間的には500km、時間的には600年過去への一泊二日の旅人

という一句を今朝詠んだ。 バーチャルな故郷は コンピューターのお陰でずいぶん近くなったが、現実には 日本に6年ぐらい帰ってない。

バーチャルが良いのか、悪いのか わからないが気分的には 楽になっていることは確かだ。

この11日、12日(月、火曜)で ごく近場の温泉に一泊旅行をしてきた。 周りの人間達に云うと “あまりに可愛いバカンス旅行”なので 割りとひっそりと行ってきた。

電車とバスを乗り継いでも 1時間で行けてしまう温泉なのだ。それでも ニコルは旅行カバンをしっかり準備して 格好だけは 2,3泊の雰囲気で出かける。

一泊だけということで ニコルは奮発して 3万円の部屋を予約してある。 プール状温水状・温泉入り放題。スチームサウナ。 我々はもっと贅沢して30分5000円の

背中のみのオイルマッサージを受けることにした。 ボクのマッサージ師は フランス人の 面白い名前で今でも覚えているが「ゴゼン」さん・・・のマッサージはとても

上手で、もう30分やってもらいたかったが・・・。

ところでヨーロッパの温泉がどんなものか知らない方のために説明しておくと、水着着用で 温水プールに入っているのと変わらない・・・といえる。

僕等が行ったところは アチコチに泡が噴き出るようになっていたり 肩辺りに 結構キツイ放水して肩のコリを取るような施設があったりする。

まあ、日本の温泉の情緒は残念ながら まったく無いと云っていいと思うが、 僕等が行った ラヴェイ温泉は外にあり 温泉を取り囲むよに岩山が聳えているあたりが

日本の秘境の露天風呂的 雰囲気が若干あったかもしれない。

久々の温水プールやサウナに入って かなりボクはくたびれてしまったが、こんなプチ旅行でも ニコルが喜んでいるのがなによりだった。

明日18日から 金曜日までニコルは彼女の両親がいる島に遊びに行く。ボクはマックで留守番。邪魔が入らず現像できそう。

ラヴェイ温泉の横を流れている ローヌ川にて 川には石灰分が溶解していて 灰色になっている。