今、スイス時間で朝7時15分アイパッドで国会中継をツイキャスで見ながらブログを書いている。(この様な大事な国会審議をNHKが中継しない事自体がおかしいだろう)

今日は問題の戦争法案強行採決を安倍政権が予定している・・・日で、今現在安倍首相と維新の大口議員が議論しているが、相変わらず安倍の答弁は議論をはぐらかすことに終始している。

昨日は日比谷野外音楽堂に安保法制(戦争法案)の強行採決に反対する市民が2万人集まり、今日もまた大集会を予定している・・・いま、辻本清美議員の追究が始まった!

そんな状態の中、この日曜日(7月12日)にアルルの写真フェスティバル見聞3泊4日の旅から帰ってきた『一撮レポート』を記憶が定かのうちに書いてしまいたいのだが、日本の国政危機の行方を

一方で追いながら、という集中力がそがれるなかでレポート写真に助けられながら書こうと思う。

このアルル行きは、ボクの2週間のバカンスが始まる7月9日(木)の2週間前に決めた。

西欧諸国の写真エキスパートが一堂に会するなで、自分の作品を見てもらえるというポートフォリオレビューというのが、世界中から集まる写真家たちの第一の目的であると思うが

ボクの場合は準備不足、来年それに参加すべく今回はバカンスも兼ねて下調べの旅ということにしたが、決め手となったのはボクが愛読しているブログのWさんがアルルに参加する・・・

という話を読んだ為だ。Wさんに会って、写真から20年以上遠ざかっていたところをWさんのブログのおかげである程度取り戻すことが出来たお礼を直接あって言いたかった。

ただ、彼の日程が全然わからないので、会えれば?!・・・という希望の話であるが。

写真:Bはアルルの隣り町、ニームの有名な円形闘技場、ここでもスペインと同じ闘牛が行われる。

アルル写真フェスティバルはフランス語で『Les Rencontres d'Arles』、直訳すると『アルルでの出逢い』で今年で46回目という歴史ある写真フェス。

写真界では世界的に有名なフェスティバルであるが、アルルの街自体は人口5万3000人、南仏ローヌ川に臨むローマ遺跡である円形闘技場を持つ観光都市で、7月初旬はこの写真フェスで

写真関係の人々で満員御礼となる。ボクの宿探しもアルルでは不可能、それでは隣り町・・・ということでアルルから約50キロのNimes(ニーム)という街に宿を見つけた。

闘技場周辺を散歩するとツバメが鳴きながら飛んでいた。 3泊した宿のベランダからの風景

ニームの駅から数分の場所に宿を見つけて、満足していた自分はじつは甘かった、スイスの交通事情に慣れてしまって、それがフランスでも同じようなものだろう・・・と

思い込んでいたところが本当に甘かったのだ。今回のフランス国鉄の旅で痛感したのは『遅れて当たり前』・・・これを念頭に叩き込むこと無しにプログラムのある旅は成立しない。

4日間毎日利用したフランス国鉄の電車で時刻通りに出発したのは一度しかなかった。

突然の停電のため電車が出発できない、ということで各電車の車掌が寄って駄弁っている風景

停電は『いつまでこの状態が続くかわかりません』・・・の車掌の弁に乗り継ぎを急ぐ人々は降りて行った。そんな時の為に・・・というわけではないが、ウチから持ってきていた

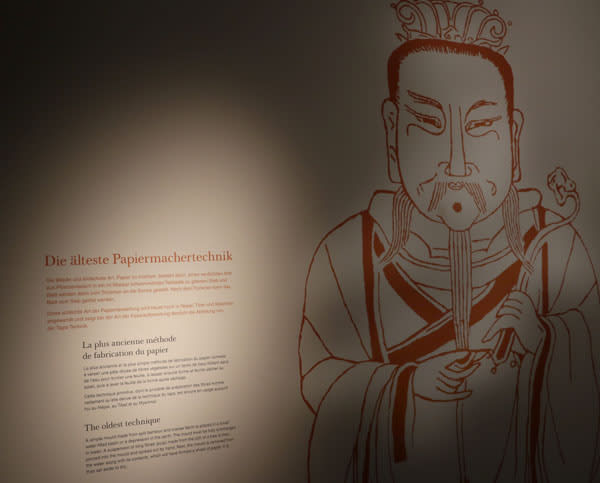

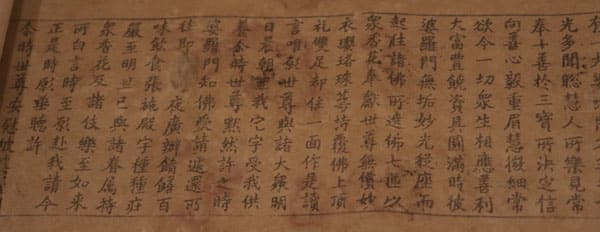

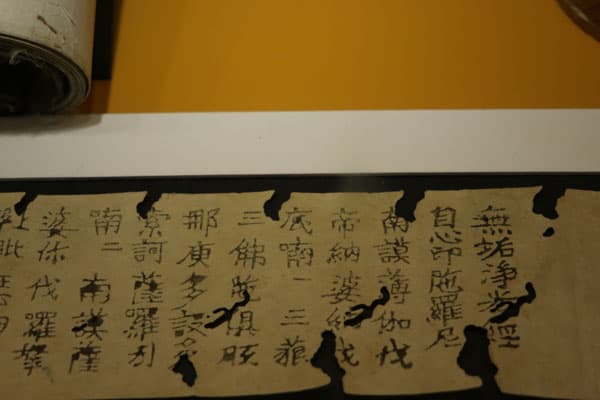

一冊の文庫本『嵯峨野明月記』辻邦生著が読み進んだ。以前読んだものを再読である。信長、秀吉、千利休等の時代、本阿弥光悦、角倉素庵、俵屋宗達の三人による『嵯峨本』と呼ばれる

一つの時代の文化の頂点を顕現することに成る超豪華本が出来上がるまでの三人の生い立ちが描かれた小説で、ボクにとってこの小説は日本文化の原点に迫る素晴らしい小説だ。

中でも、ボクと一番波長が合いそうなのが『風神、雷神』の図を見て以来、衝撃を受けて尊敬している俵屋宗達。『嵯峨本』についても、この三人についても何も知らなかった自分に

この小説を通して知る機会を与えられた幸運に感謝しながら読む。・・・

アルルには2009年7月、やはりWさんの影響を受けたボクは、そそっかしくも5人のポートフォリオ・レビューを受けに出かけて『ガッカリ』した苦い経験を思い出すのみで

今回、炎天下のアルルの駅前に立って写真フェスの会場がどちらの方向なのかすら分からなかったところを、荷物を預かってくれる駅前の貸し自転車屋さんのおばさんが親切に地図で

教えてくれた河川沿いのコースから街に向かったところ、その河川が我がアパート前に広がるレマン湖から続いている河川である事を思い出して急に身近に感じた。

アルルの旧市街を流れるローヌ河はレマン湖経由でジュネーブから再びローヌ河となって南仏に向ったものだ。

アルル近くで見かけた風力発電機。水量が豊かなことが印象的

今回フランスの電車の旅で広大な耕作地やワイルドな自然の在り方に惹かれた。

強風で遠くの林が揺れるたびに葉の裏が白い波の様相を現し

普段、スイスの管理された自然に飼いならされている自分を見る思い。

教会を利用した写真展示会場ではテーブルの上に作品集が置かれていたが、これを観た時

京都で行われた写真フェスで、お寺に展示されてた写真を思い出していた。

その後、フェスティバル・オフィスに向かうと ステージでは4人の男たちが登壇してなにやら話していた。その内の二人の顔写真が帰宅してから地元の新聞に載っていて

その二人というのが、我が相方が常連となっている喫茶レストラン『ひまわり』の常連客でもあり、The LP Company・・・という架空の音楽に批評を書いた本で有名に

なった時点で相方がボクに彼等の話をしていた、まさにその二人であった。

その二人が企画した展示は昔のLP版の写真を展示したもので、懐かしかったり、へえ~っという写真があったり

写真という観点からは身近なものでありながら、注目されていなかつたものに改めて焦点を当てたところがユニークかつ楽しかった。

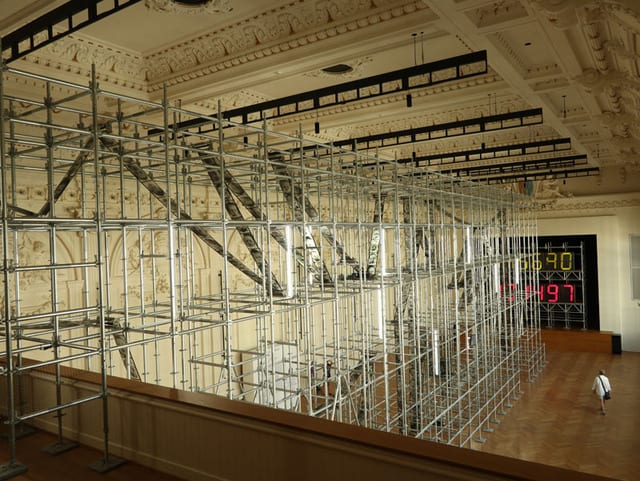

アルルの街のいたるところで写真展をやっている。その内の一つで見かけた風景・・・

こんなところでもポートフォリオレビューをやっていた。

であるから、中には退屈な作品というか、自分の好みに合わない作品も沢山ある。たぶんむしろそのほうが多いかナ~・・・

作品鑑賞にくたびれて、ふと外を眺めると写真よりもいい風景があったりする。

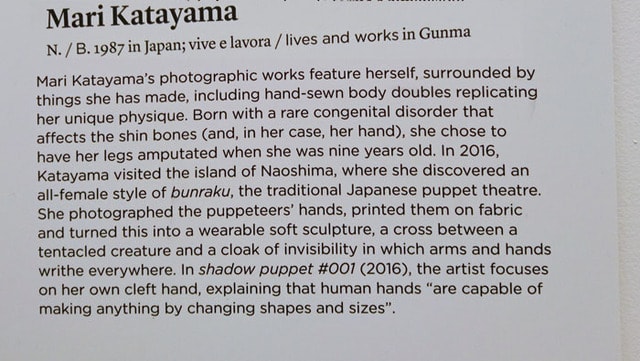

日本人の作品は堂々街中中心部にある教会にてお馴染みの、細江英公、森山大道、須田一政、内藤正敏そして懐かしい深瀬昌久、そしてボクは知らなかった

野村佐紀子、横田大輔、猪瀬こう・・・等、8人の作品が展示されていた。特に須田一政を期待して観たが、、、。そして横田大輔さんの作品はほとんど真っ暗

で疲れ目には一生懸命見る気になれないコンセプト系の作品か?・・・疲れた。

その会場では中国人と思われるグループがいて、かの国では著名写真家であろう初老のオッサンが長々と教示している図

この8人の日本人写真家の中で、同じ道産子の先輩となる深瀬昌久さんは、ボクが写真を始めた頃、カメラ毎日?あたりに連載していた奥さんの写真を展示していた。

そして、この8人の日本人写真家に関する対談が行われるというので、街の中心から少し離れたアトリエと呼ばれる会場へ向かう。

まさに、炎天下のところを徒歩で15分ぐらいゆくのだが、『暑い!』・・・会場を間違えたので少し遅れて会場に到着

写真家としては新進の横田大輔さん、出版社オーナーでありギャラリーの主でもある長澤アキオさん

に対して外国人の誰か知らないがインタビューしている図・・・

サングラスで後に腕を組んでいるのが長澤さんで役者を思わせるいい声の持ち主

この人が、須田一政の例の『風姿花伝』を出版したとのこと。

Wさんの最新のブログに彼の今回のアルルの感想が書かれているが、これまでの『コンテンポラリー』的写真にキュレーターたちもだんだん飽きがきている

のではないか・・・との感想。 したがってこれかは日本人作家の作品が注目されるのでは・・・とうようなニアンスが書かれていて、これにはボクも大賛同!

同じアトリエと呼ばれるエリアでは素晴らしい作品が展示されていた。なるほどOO賞を取っただけの事はある、と言える作品群が並んでいた。

中でも、この作品のあまりのクオリティーに度肝を抜かれる思いがした。

2m近い作品のどこを見ても克明であることに、写真最新技術に驚嘆あるのみ!

一方、同じ作品を写真集で見るとどうってことない印象を持つことにこれまた驚嘆!

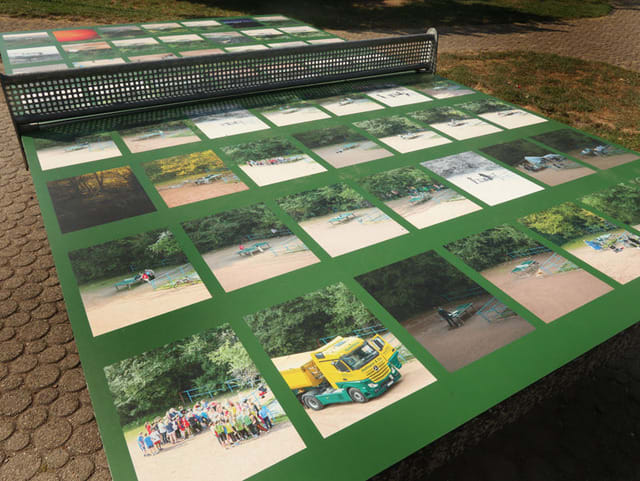

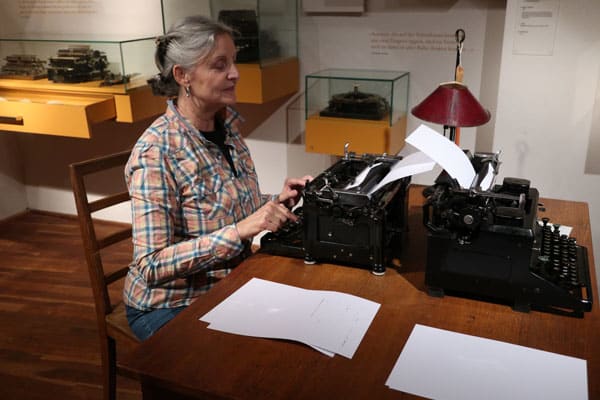

同じポートフォリオ・レビューでもVoies Off 主催の教会の中庭を利用した室外にテーブルを並べリラックスした感じの催しはボクなんかも

おやつを食べながら身近に展開されるそれぞれの写真家とエキスパートとのやりとりが見渡すことが出来て最も楽しいものの一つであった。

これを見ていて特記すべきものは、女性の写真への進出・・・であろう。

この時はたまたまだったのか?6テーブルの内 5人が女性写真家であった。

これは誰かの作品の一つであったが、これが現代写真現象の象徴的シーンであることは間違いないだろう。

こんな中で 我々は写真家としてどういった方向に向かっていけばいいのか熟考しなければならない。

あまりにもたくさんある写真をみて、くたびれたらここでリラックスして下さい・・・

という感じで用意してくれた場所は兎も角、せっかくこんな大伸ばしするならば、もっといい写真を!

ボクなんか、3日間だいたい20時になるとアルルの駅に向かい、18時には閉まっている切符売場を恨めしげに一瞥を与え、2台あるうちの壊れてない

残りの一台に人が行列を作っている所に並んではわかりにくい操作でやっと切符を買い、常に遅れてくる電車を待ち、クタクタになって隣り町ニームまで帰るのであつた。

当然、空腹でくたびれているので、日本食は望まないまでも中華を!・・・ということで探しているとこんな風景にであった。

さすが、円形闘技場は伊達ではない。 地元ではかなり人気のようで街の至るとこでポスターを見かけた。

殺される闘牛の事を考えながら、牛肉の玉ねぎ炒めを食べるのは辛いが、美味かった!

ところで、Wさんには結局会えなかった。一度似た方がいたので意を決して『Wさんですか?』と声をかけたら『違います~』だった。

確かに写真で知っているWさんとはだいぶ雰囲気があか抜けしていて、イメージとは違っているので、実物と写真とは違うものなんだナ~・・・と

かってに思っていたら、実際に違っていたのだから。 ボクはいい歳をして恥ずかしがり屋なのでこういうことは苦手なのだが、いつかチャンスは・・・。