寺社が多い 上野の杜

こんな場所を発見

折角なので 寄り道

小さい 清水寺だね

寛永寺清水観音堂は、

江戸時代寛永8年(1631)に天海僧正が、

京都の清水寺に倣って建立したお堂です。

清水の舞台からは不忍池の蓮池が眺望できました。

本堂と本尊の木造厨子は重要文化財に指定され、

本尊は千手観世音菩薩です。

境内には「秋色桜」「秋色句碑」などの史跡があり、

毎年9月25日には人形供養が行われます。

目を離したスキに ウチの家族がいない

と 思ったら

中で パンダのお守りを買っていました。

下チビは

パンダに目がありません

パンダに目がありませんクロヤナギか ウチかっ て ぐらい・・

続いて お顔のみの大仏様

上野大仏が造営されたのは、今からおよそ400年前の1631年。

当時大仏様の高さは約6m。有名な東大寺の大仏さまは高さおよそ18m、

鎌倉大仏は11mですからそれらと比べるととても大きいとは言えませんが、

当時この地に高さ6mもの大仏様が鎮座されていた様子は

圧巻だっただろう…と想像出来ますね。

最初は粘土で造られていた大仏様は、

その後青銅製の釈迦如来坐(しゃかにょらいざぞう)になり、

大仏殿も建造されたそうです。そして火災や地震に遭い、

その度に修復されてきましたが、

1923年の関東大震災で頭部が取れて落ちてしまいます。

そして第二次世界大戦のさなかに金属金属供出令により

胴体と顔面以外の頭部が日本軍に供給されてしまうという数奇な歴史を持っているんです。

上野大仏に降りかかった幾多の災難から”これ以上は落ちない”として、

テレビなどで合格祈願のスポットとして紹介されてから、

受験シーズンはもちろん、年中合格祈願にやってくる人が急増。

知る人ぞ知る東京の合格祈願のパワースポットとなりました。

とは言ってもまだまだ知名度は低いようで、

時間帯によっては参拝者ゼロという事も多いそう。

静かにお参り出来るかもしれません。

ちなみに大仏様のお顔は触れることで更にパワーがいただけるとか。

近くでまじまじ見ていると管理している寛永寺の方が

「是非お顔に触ってくださいね」と言ってくれる程なので、

お越しの際は拝むだけでなく、お顔にも触れてから帰りましょう。

と 言う事です。

さて

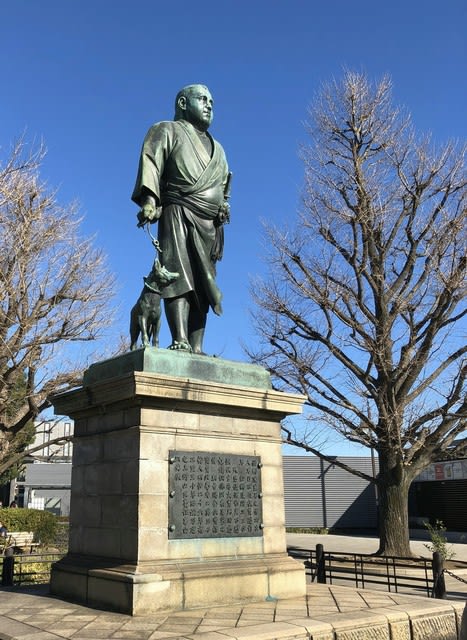

セゴドン 拝んで お昼にでも行きましょうかね・・