二宮尊徳 - Wikipedia

ja.wikipedia.org/wiki/二宮尊徳 - キャッシュ

二宮尊徳

二宮 尊徳(にのみや たかのり)は、江戸時代後期の農政家・思想家。通称は金治郎( きんじろう)であるが、一般には「金次郎」と表記されてしまうことが多い。また、諱の「 尊徳」は正確には「たかのり」と訓むが、有職読みで「そんとく」と訓まれること...

生涯-逸話-小田原時代-桜町時代

ついでに書くと二宮尊徳は神奈川の人間なわけだ??

しかし二宮尊徳の銅像 こらにもあんだけどさ・・・尊徳はここらにいなかったとはっきり提示してほしいわ ここらの人間たちにさ。

ついでに尊徳司法がどーたらこーたらと学校教材作りこんで指導してんだよ 子供たちにさ。

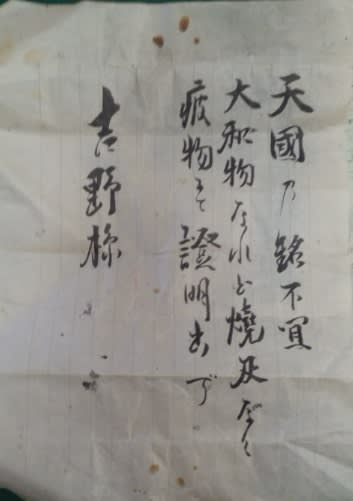

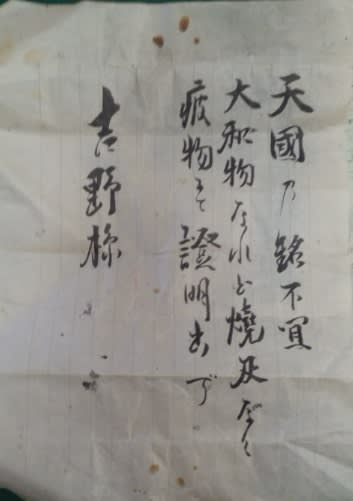

尊徳どーのこーのは、体裁上の上っ面美談であって、うちから100億相当の金を借りて借用書を藩で長持運んできて、これが借金の肩だ!って言って

借用書むしりとったのが相馬藩なんだよ。金が工面されたことによる復興だろ?? それを長い間認めないから、うちの家宝も一切認めないんだ 地方役人たちが。

あとな、尊徳司法を用いて飢饉からの立ち上げをできたとさいさん文面見てきていたんだけど、そもそも飢饉で飢えと飢餓がバタバタ死んでるんだから

百姓なんか たくさん 死んだんだ。

それを相馬藩では、これでは百姓がダメになるって富山の浄土真宗の信徒を移民させ出したんだから、そん時の農地はうちで持ってたわけさ 結構な範囲を。

地租改正の検討[編集]

明治初期から大蔵省や民部省では、全ての土地に賦課して一定の額を金納させる新しい税制である地租の導入が検討されていた。明治2年2月(1869年2月)陸奥宗光が、租税制度改革の建白書を中央に提出し、土地等級制の確立、税制の統一、地租金納を主張し、「古来検地ノ通弊ヲ改正」すべしとした。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%A7%9F%E6%94%B9%E6%AD%A3

うちの先祖たちは、この地租改正の時にたくさんの土地を放してるんだ。な??

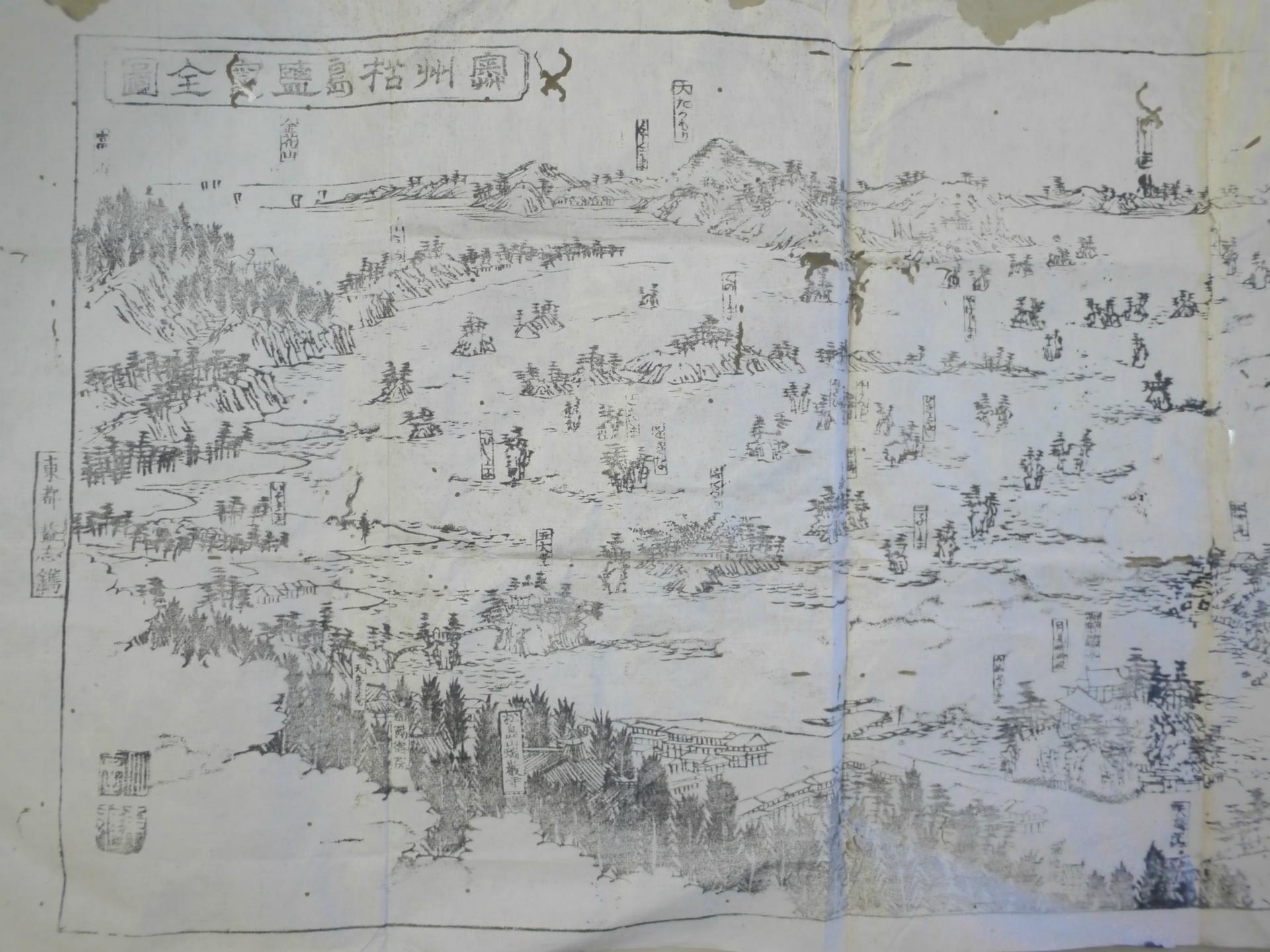

ところが、相馬藩で語ってる゛飢饉゛ いつ起きたのか。こういう検索かけると出てくるのが天明なのさ。

天明の飢饉の時代において北陸越中から相馬藩領(現相馬市,南相馬市 ...

crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id... - キャッシュ

天明の飢饉の時代において北陸越中から相馬藩領(現相馬市,南相馬市)への浄土 真宗門徒の集団移民について記述されている資料を探しています。 回答 (Answer). (1) 相馬市史 第1巻 通史編. 相馬市史編纂会編. 相馬市, 1983年【212.6/ソ1/1A】

天明の大飢饉 - Wikipedia

ja.wikipedia.org/wiki/天明の大飢饉 - キャッシュ

天明の大飢饉(てんめいのだいききん)とは、江戸時代中期の1782年(天明2年)から 1788年(天明8年)にかけて発生した飢饉である。江戸四大飢饉の1つで、日本の近世 では最大の飢饉とされる。

概要-背景的状況-津軽藩-仙台藩

天明っつーのは江戸時代なわけ。そうすると天明の飢饉の時の農地はうちが持ってた状態なの 広範囲で。それは大熊町から亘理と言われてるから。

この時の天皇と幕府トップは・・・・

光格天皇(こうかくてんのう、明和8年8月15日(1771年9月23日) - 天保11年11月18日(1840年12月11日))は、江戸時代の第119代天皇(在位:安永8年11月25日(1780年1月1日) - 文化14年3月22日(1817年5月7日))。幼名を祐宮(さちのみや)という。諱は初め師仁(もろひと)としたが、死人(しにん)に音が通じるのを忌み、践祚と同時に兼仁(ともひと)に改めた。傍系の閑院宮家から即位したためか、中世以来絶えていた朝儀の再興、朝権の回復に熱心であり、朝廷が近代天皇制へ移行する下地を作ったと評価されている。実父閑院宮典仁親王と同じく歌道の達人でもあった。

→朝儀の再興をなぜしたか?? そういう事でしか権威を発揮できなかったから。すでに人間。どこも神などの要素なし。

天明2年(1782年)、京都御所が焼失したとき3年間、聖護院を仮御所とした。また、寛政11年(1799年)、聖護院宮盈仁法親王が役行者御遠忌(没後)1100年である旨の上表を行った。同年、正月25日に烏丸大納言を勅使として聖護院に遣わし、神変大菩薩(じんべんだいぼさつ)の諡号を贈った。

→京都御所焼失って焼かれるような恨みをかってたんですかね??だから京都は墓場だってあたしに言われるんだよ。

天明の大飢饉の際には幕府に領民救済を申し入れて、ゴローニン事件の際には交渉の経過を報告させるなど、朝廷権威の復権に務める。また、朝幕間の特筆すべき事件として、尊号一件が挙げられる。天皇になったことのない父・典仁親王に、一般的には天皇になったことのある場合におくられる太上天皇号をおくろうとした天皇の意向は、幕府の反対によって断念せざるを得なかったが、事件の影響は尾を引き、やがて尊王思想を助長する結果となった。

→尊王思想というのはそう思ってる人達が文献で書きまくっただけ。当時の日本に愛されてたのは全国歩いた松尾芭蕉と全国にある天神ゆかりの地と地蔵。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E6%A0%BC%E5%A4%A9%E7%9A%87

ほんでは幕府のほう。

天明の大飢饉(てんめいのだいききん)とは、江戸時代中期の1782年(天明2年)から1788年(天明8年)にかけて発生した飢饉である。江戸四大飢饉の1つで、日本の近世では最大の飢饉とされる。

概要[編集]

東北地方は1770年代から悪天候や冷害により農作物の収穫が激減しており、すでに農村部を中心に疲弊していた状況にあった。こうした中、天明3年3月12日(1783年4月13日)には岩木山が、7月6日(8月3日)には浅間山が噴火し、各地に火山灰を降らせた。火山の噴火は、それによる直接的な被害にとどまらず、日射量低下による冷害傾向をももたらすこととなり、農作物には壊滅的な被害が生じた。このため、翌年から深刻な飢饉状態となった。天明2年(1782年)から3年にかけての冬に異様に暖かい日が続いた。道も田畑も乾いて、時折強く吹く南風に地面はほこりが立つ有様だった。空は隅々まで青く晴れて、冬とは思えない暖気が続き、人々は不安げに空を見上げることが多くなった。約30年前の宝暦年間(1751年-1763年)の4年、5年、13年の凶作があったときの天気と酷似していた[1]。

被害は東北地方の農村を中心に、全国で数万人(推定で約2万人)が餓死したと杉田玄白の著書『後見草』(のちみぐさ)が伝えるが、死んだ人間の肉を食い、人肉に草木の葉を混ぜ「犬の肉だ」と騙して売るほどの有様で、諸藩は失政の咎(改易など)を恐れ、被害の深刻さを表沙汰にさせないようにしていたため実数はそれ以上とみられる。被害は特に陸奥で酷く、弘前藩(津軽藩)の例を取れば死者が十数万人に達したとも伝えられており[2][3]、逃散した者も含めると藩の人口の半数近くを失う状況になった。飢餓とともに疫病も流行し、全国的には1780年から86年の間に92万人余りの人口減を招いたとされる[4]。

農村部から逃げ出した農民は各都市部へ流入し治安が悪化した。1787年(天明7年)5月には、江戸や大坂で米屋への打ちこわしが起こり[5]、その後全国各地へ打ちこわしが広がった。7月、幕府は寛政の改革を始めた。

仙台藩[編集]

宝暦の飢饉の影響が回復する前に国役普請の莫大な負担が加わり、極度の財政窮乏状態を生じていた。そのため天明元年に「買米仕法」を復活し年貢米だけでなく上層農民の余剰米をも安価格で買い集めて江戸への廻米をし藩財政の穴埋めに回した。買米仕法に伴い「郡留」が施行されたが、役人の汚職と密移出が横行し、藩内の米流通が混乱し米価格の高騰を発生させていた。天明4年には藩札(銀札)を発行し強制的に幕府正金との引き換えを計ったが藩札は暴落し、領民の困窮が進んだ。応急措置として他藩(尾張や最上など)からの米買入を行おうとしたが実現できず飢饉を拡大した。

→もしかして仙台藩もうちから出した100億相当の金 踏み倒しに関与した?? この当時相当 仙台藩も金ないようだけど。

うちでは昔 国相当のとこから金をどんどん運ばれていたと聞いているし、うち もともと亘理まで土地持ってたんだからね??

日本全国47都道府県あるうち、この事実を知ってる人なんてほとんどいない。うちの家系が全滅する前にはっきり史実として残しておく。

うちは金送られてたんだ、幕府から。

徳川では、南朝の正統性を確認し、うち保護されてたんだ。それをかぎつけて坊主だの神道が集まって移民を送り、うちの農地すべて移民が使い出したんだろ。

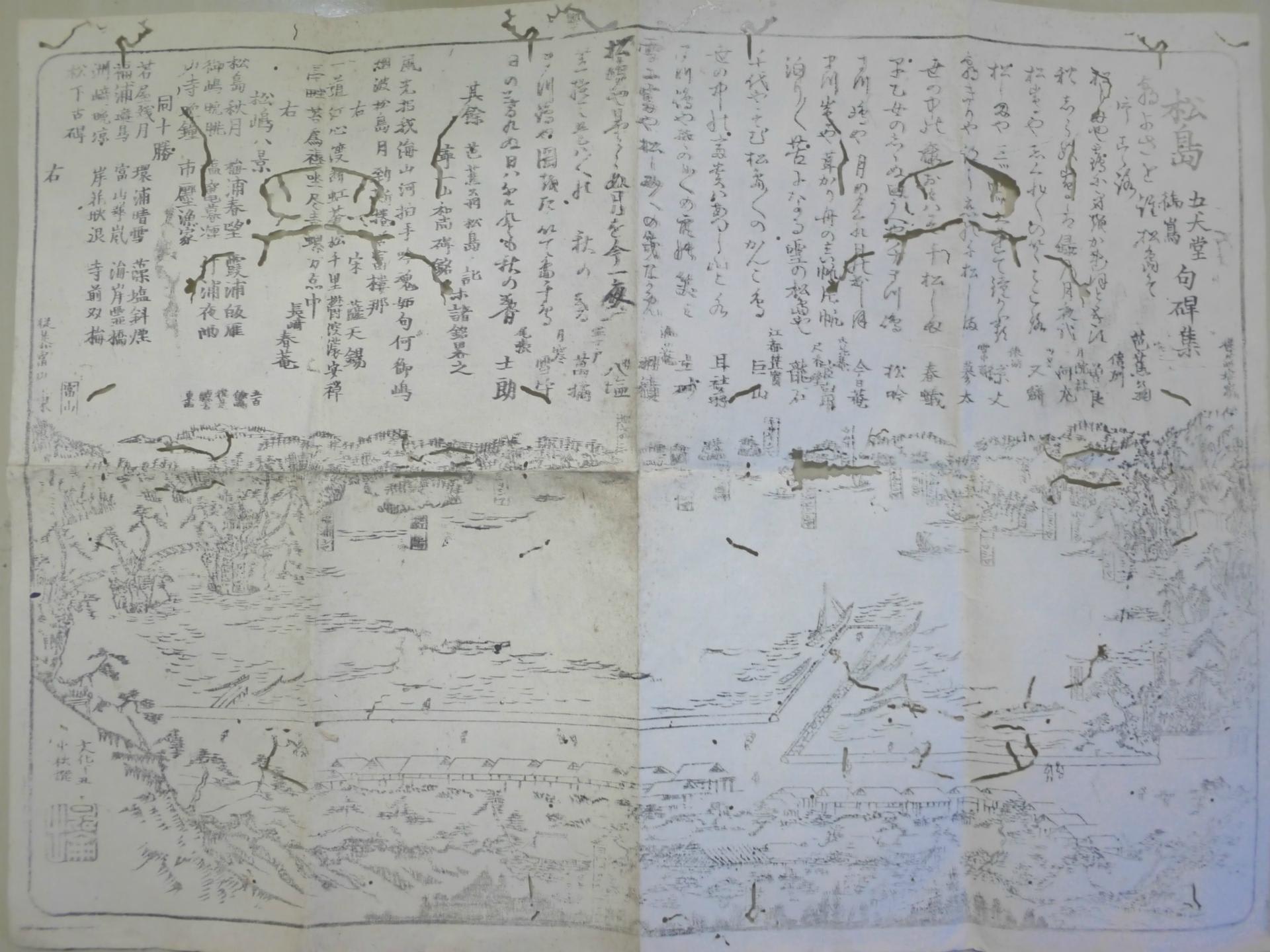

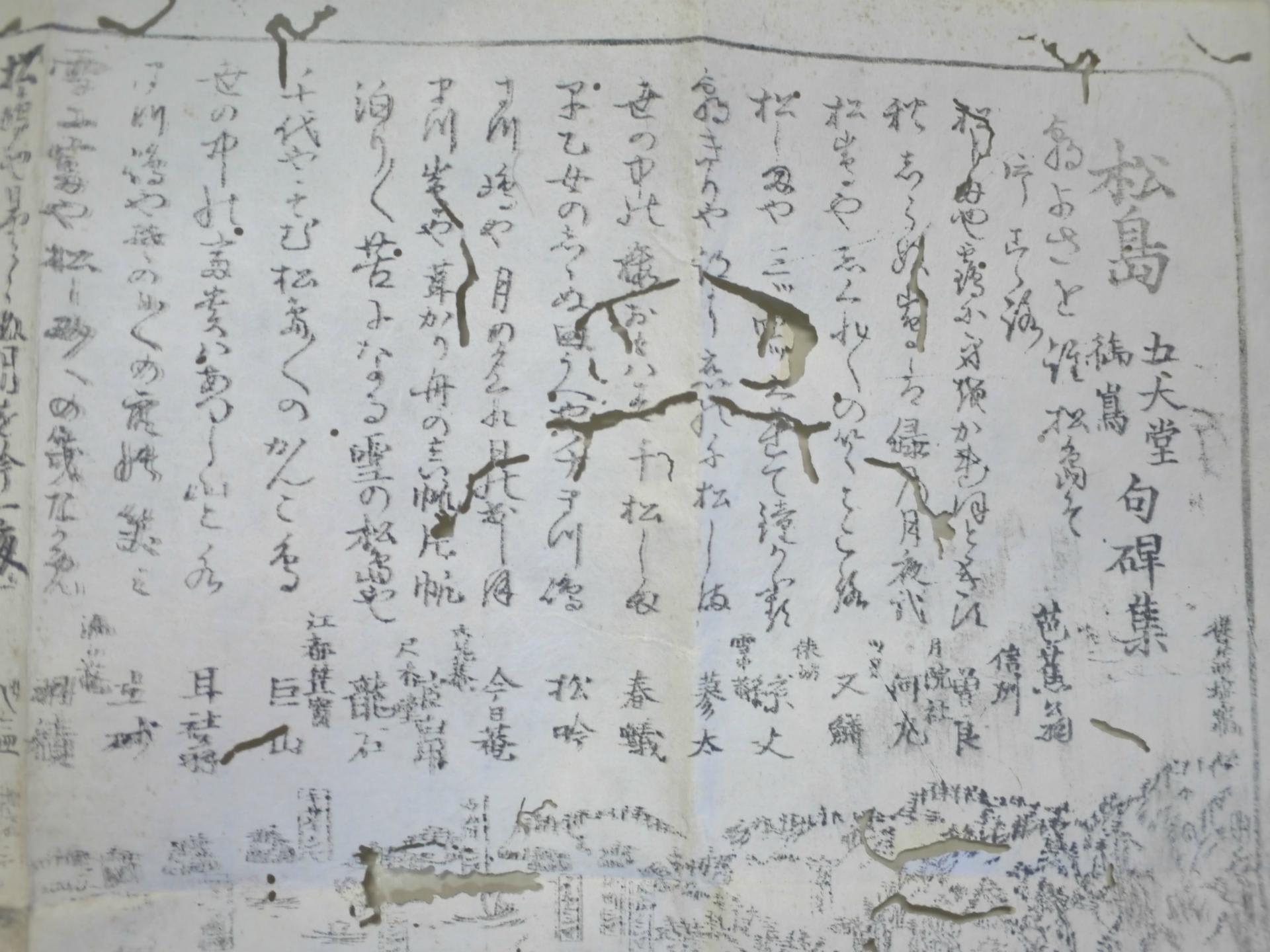

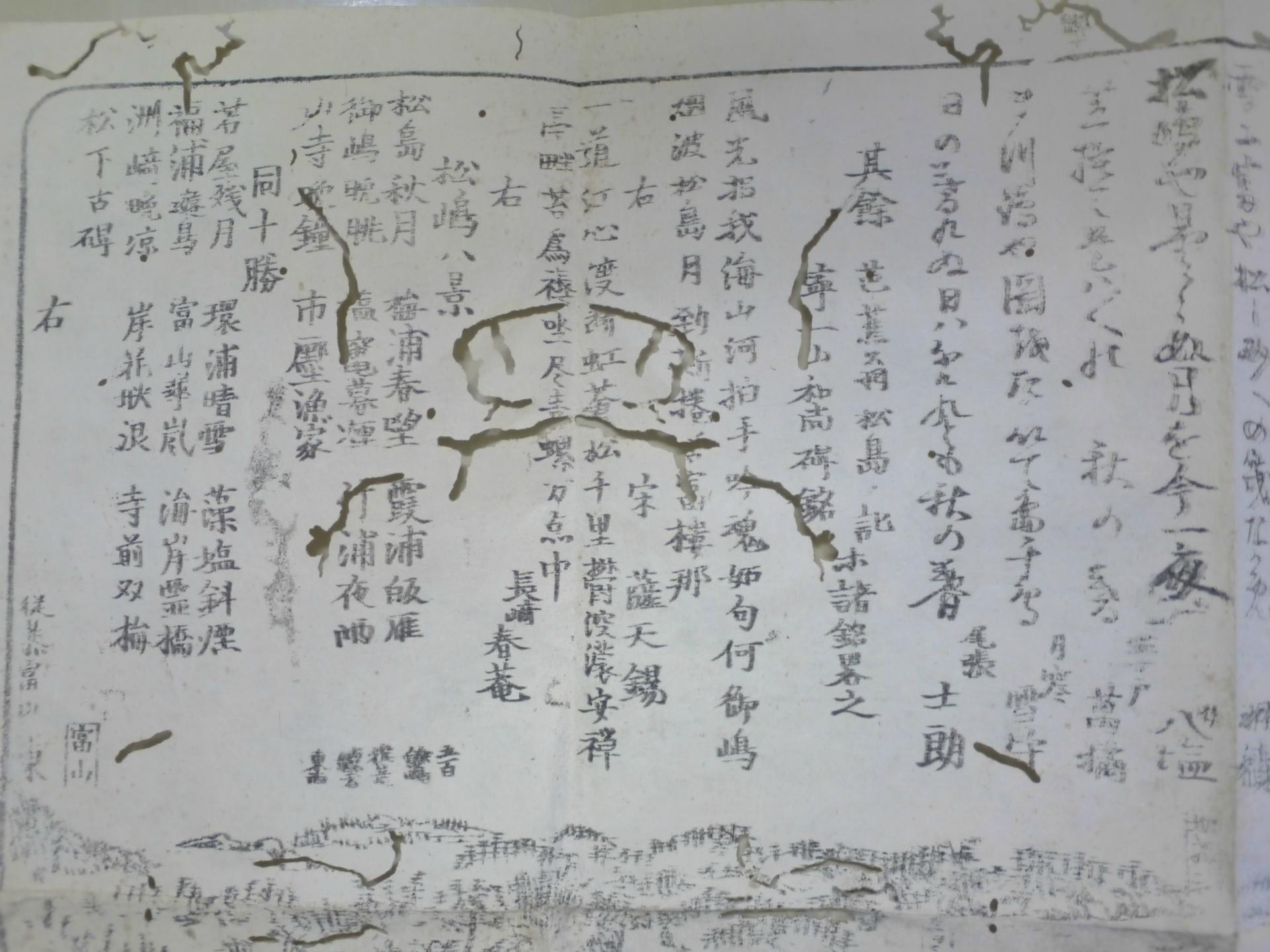

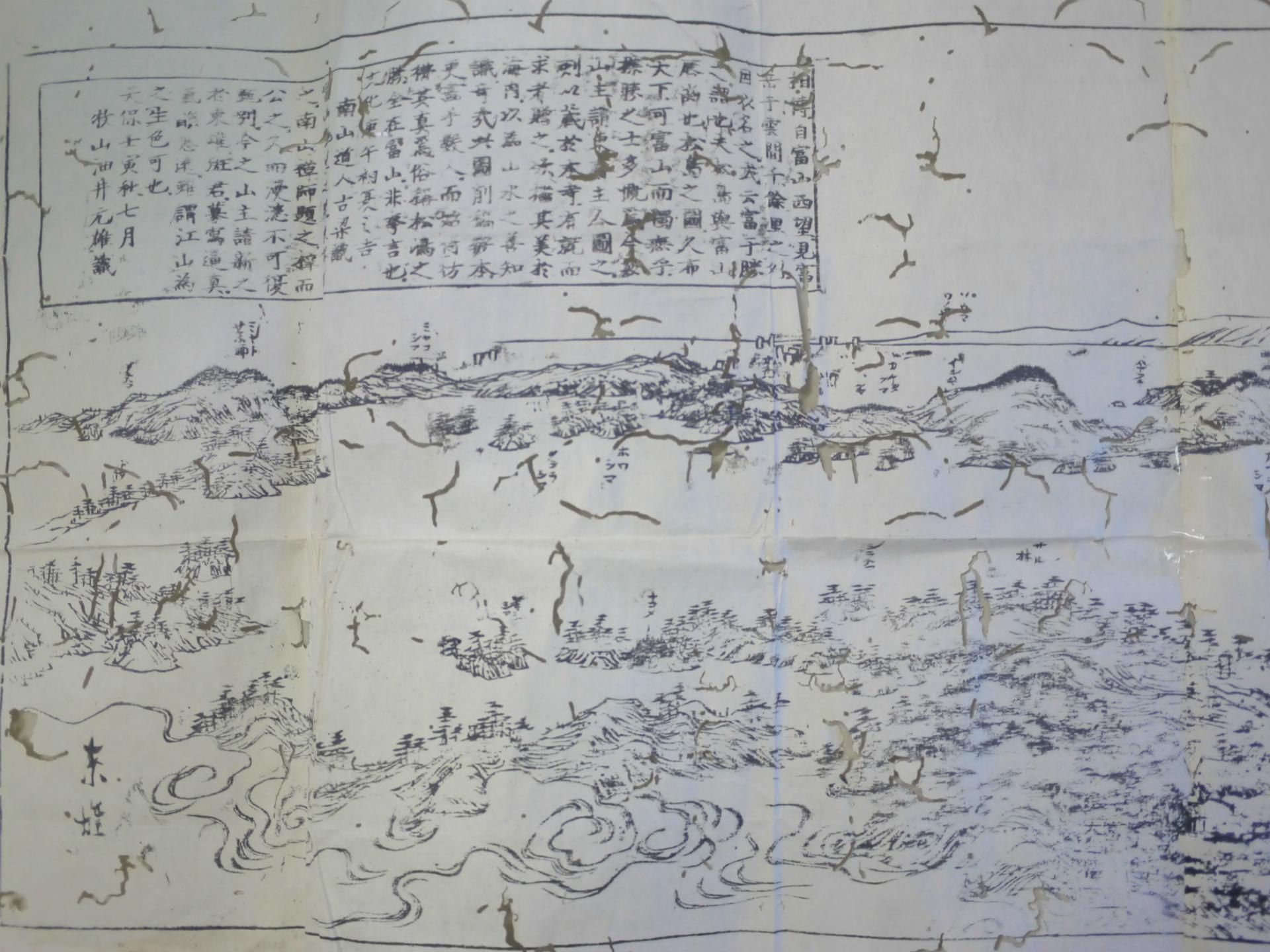

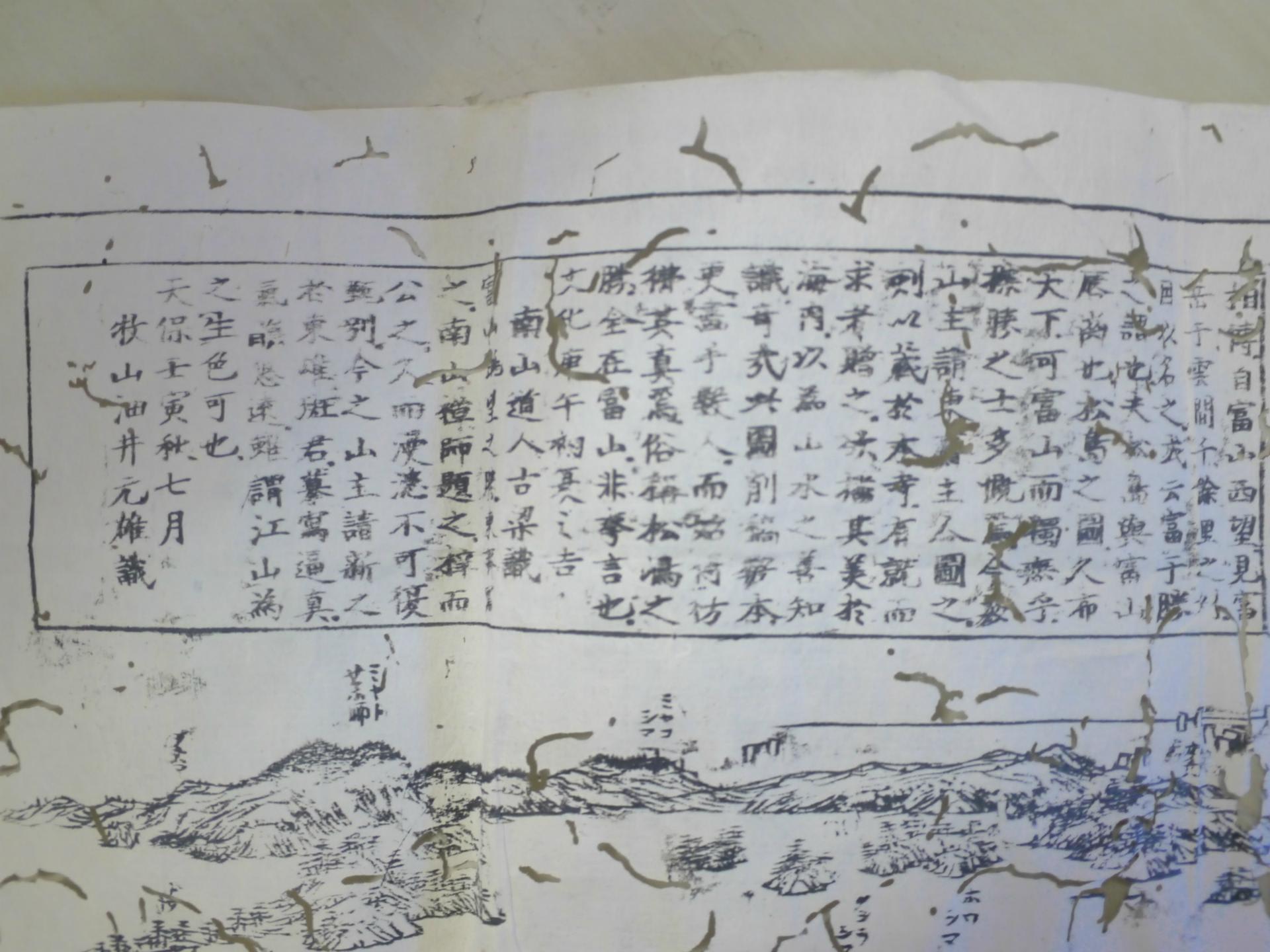

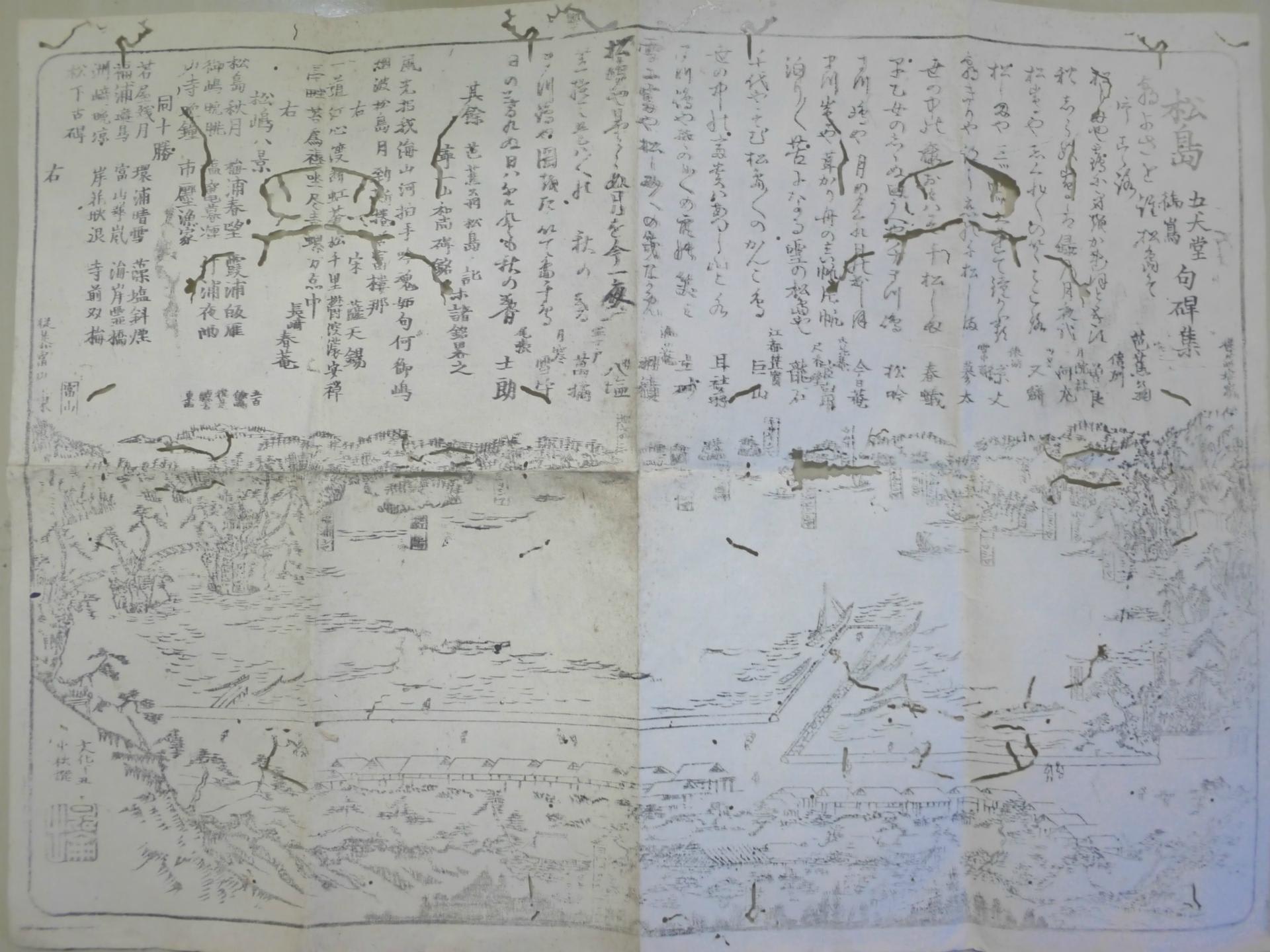

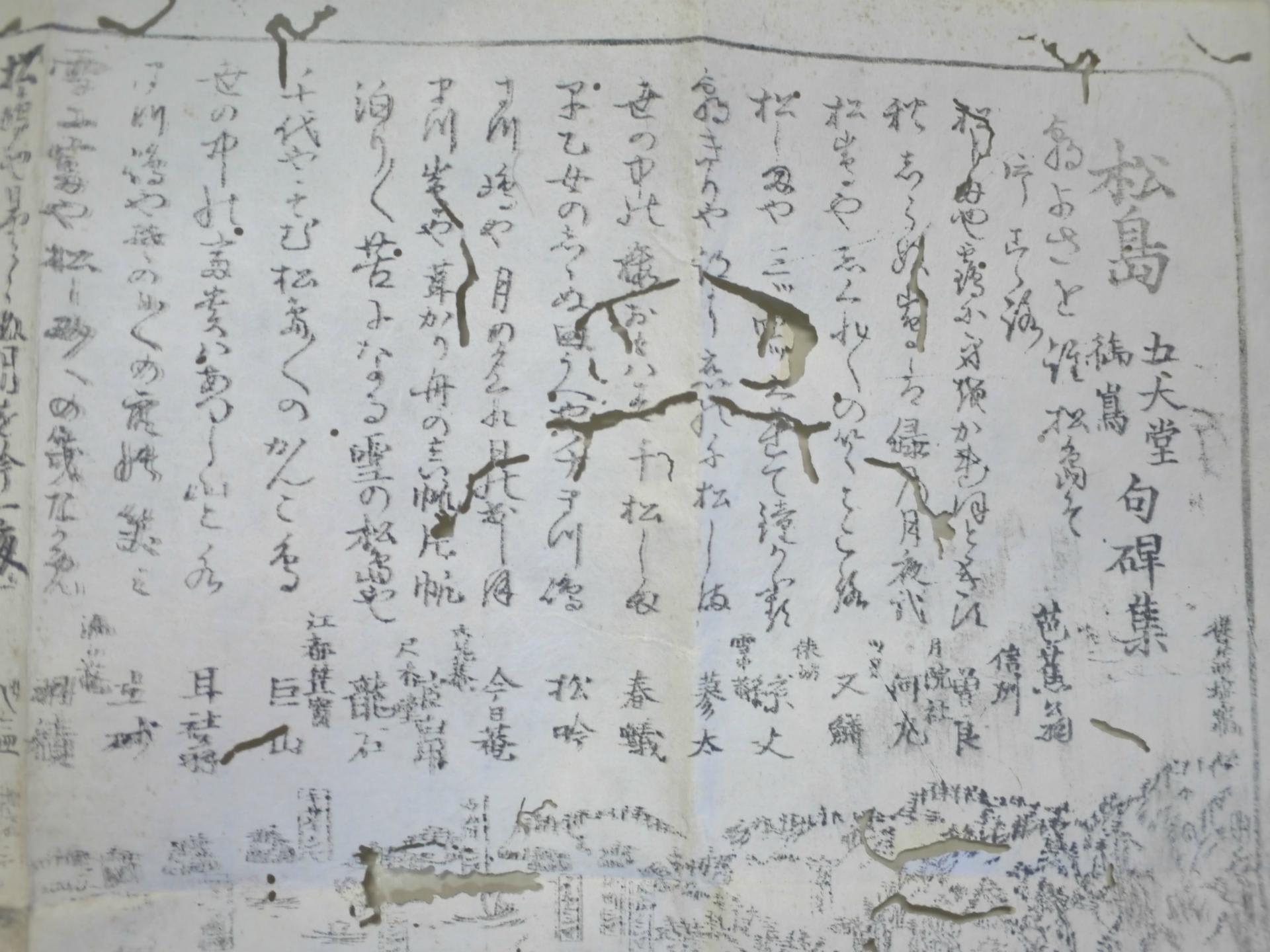

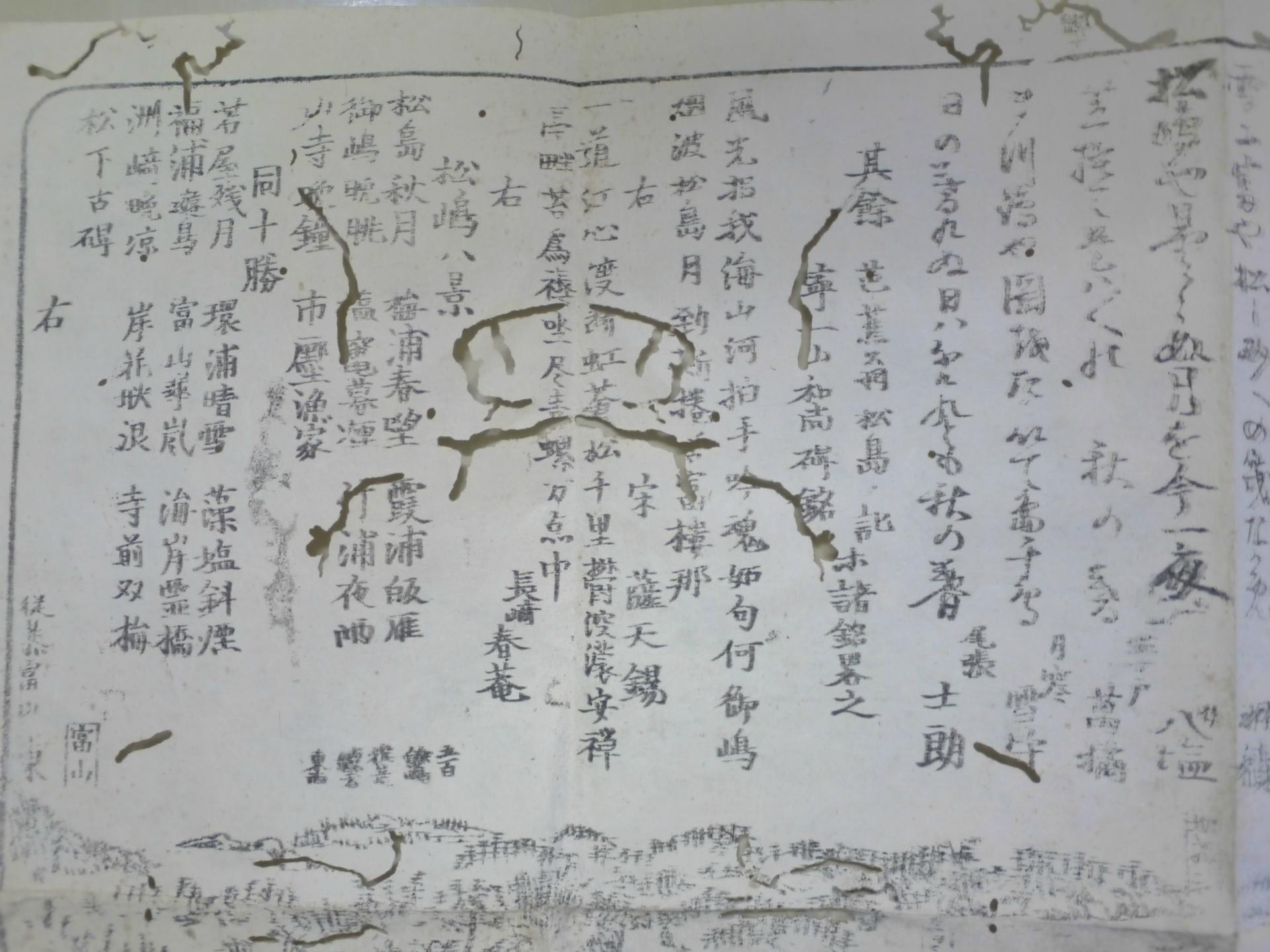

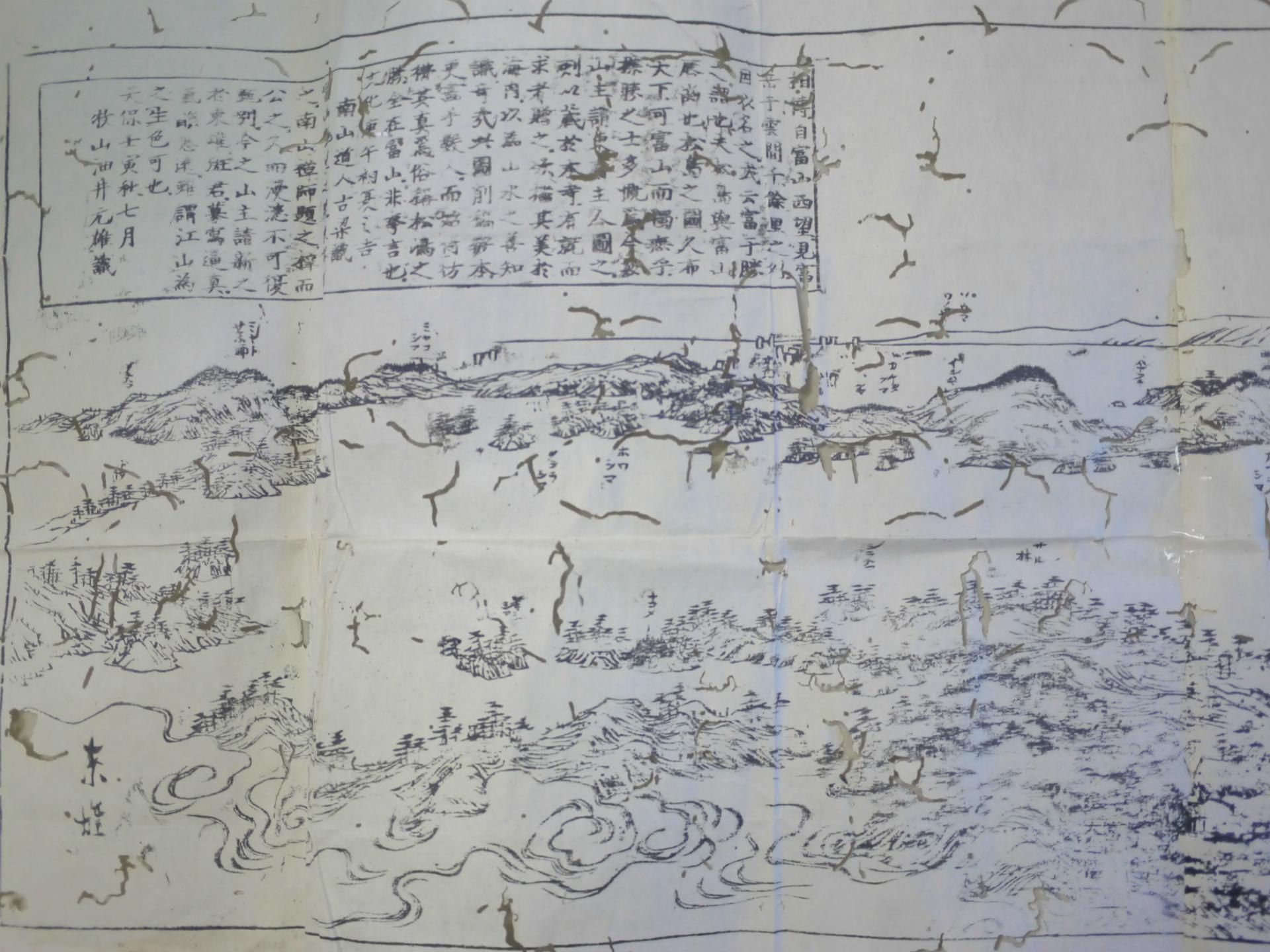

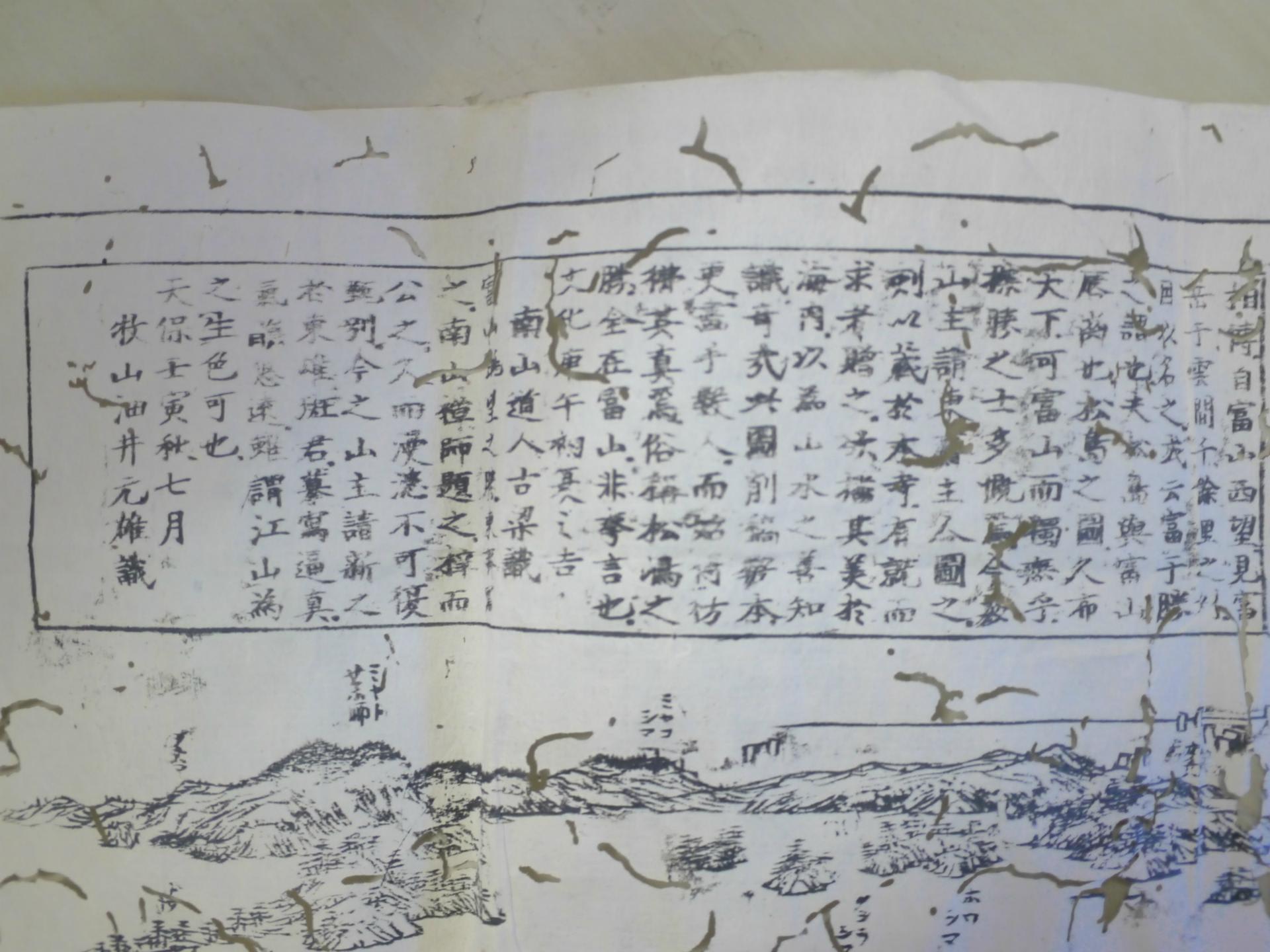

うち 松尾芭蕉と関係あんだよ だってさ・・・。

松尾芭蕉 江戸前期の人だかんね。

松尾芭蕉

松尾 芭蕉は、江戸時代前期の俳諧師。現在の三重県伊賀市出身。幼名は金作。通称は甚七郎、甚四郎。名は忠右衛門宗房。俳号としては初め実名宗房を、次いで桃青、芭蕉と改めた。北村季吟門下。Wikipedia

芭蕉庵作るのに出資したみたいだしさ。そういう文献とかも寺に預けてたんだろうねぇ~ 放火だよ 焼失しましたって言って終わり。それが真言宗の寺。

四大飢饉と呼ばれる飢饉は以下の通り。

名称

時期

被害の中心地

当時の将軍

原因

寛永の大飢饉 寛永19年(1642年)

~寛永20年(1643年) 全国(特に東日本日本海側の被害が大) 徳川家光 全国的な異常気象(大雨、洪水、旱魃、霜、虫害)

享保の大飢饉 享保17年(1732年) 中国・四国・九州地方の西日本各地、特に瀬戸内海沿岸一帯 徳川吉宗 冷夏と虫害

天明の大飢饉 天明2年(1782年)

~天明7年(1787年) 全国(特に東北地方) 徳川家治 浅間山、アイスランドのラキ火山等の噴火とエルニーニョ現象による冷害

天保の大飢饉 天保4年(1833年)

~天保10年(1839年) 全国(特に東北、陸奥国・出羽国) 徳川家斉

徳川家慶 大雨、洪水と、それに伴う冷夏(稲刈りの時期に雪が降ったという記録がある)

←うちの先祖が遺品で持ってた相馬銀行という名の集合写真。

←うちの先祖が遺品で持ってた相馬銀行という名の集合写真。