現代医学の華、手術。

これはかなり高度な技術の進歩で恩恵にぞくしているのでは・・・

たしかに・・・・そうとも言えますね。

しかし、岡田論では現代医療の進歩発達した手術について、根本的な欠陥があるというのです。

技術は進歩した。 そして、成功率は飛躍的に上がった。

それなのに?

以下転載ーーーーーーーーーーーー

手術に就て

未発表『医学革命の書』昭和28(1953)年執筆

近来医学においては、手術の進歩を大いに誇称しているが、実はこれほど間違った話はない。

むしろその反対で手術の進歩とは、医術の不進歩を表白する事は私は常に唱えている。

従って真の医術とは、患部の機能はそのままにしておいて、ただ病気だけを除(と)ってしまう事で、これが真の医術である。

それはほとんどの病気は機能の近接部に毒素が集溜固結し、器〔機〕能の活動を圧迫阻害するからであって、機能自体には関係がないのである。

従って治病とは右の毒素だけを除去してしまえば、それで完全に治るのである。

ところが医学ではそのような巧妙な事が出来ないため、止むなく機能も共に除去してしまうので、全く無力の結果に外ならないのである。

従って病気を治す目的のため、患部全体を切り除るとしたら、原始人的方法であって、少なくとも文化的でない事は言うまでもない。

しかもその手段たるや肉を切り、血を出し、骨を削るなどの残虐的行為により、患者に非常な痛苦を与えるに至ってはむしろ悲惨事である。

なるほど手術中だけは麻酔薬を用いて痛苦を免(まぬが)るとしても、その後の傷口が治るまでのガーゼの取替や日数のかかる事、莫大な費用を要する等を考えたら、患者の負担は容易なものではあるまい。

それでも順調にゆけばまだしもだが、中には経過が悪く再手術を要する場合もあり、切開してから誤診が分り慌(あわ)てて口を閉(ふさ)ぐ事などもよく聞く話で、たまには手術の失敗で生命を失う事さえあるのだから、全く一種の冒険である。

そればかりではない、外部的病気の場合手や足はもちろん、指を切って不具にしたり、腫物などは醜い傷痕を残す等、一生涯の不幸の種を残す等忌憚(きたん)なくいってみれば、現代医学は野蛮医学といってもよかろう。

しかしながら医師はいうであろう。

「なるほどそれは分っているが、もし手術をしなければ生命に関わる以上、不具や傷痕など云ってはおれないから、止むを得ず行うのだ」との理由もあろうが、これが大変な誤りである。

というのは手術を要する程の病気なら、無論固結毒素に強烈な浄化が起ったからで、熱も痛みも相当激しいに違いない。

つまり旺(さか)んに治りつつある状態であるから、放っておけば迅速に毒は溶けて、排泄され必ず治るのであって、苦痛はそれまでの期間と思えばいい。

それを手術の苦痛に比べたら何分の一で済むのであるばかりではなく、堪えられない程の苦痛であればある程短期間で済む訳で、長くとも数日くらいと思えばいいので、しかも自然療法なら順調に治るから心配がなく、むしろ楽しみとなるくらいだから我慢し易い訳である。

ところが世間よく何十日も痛む患者があるが、これは元の病気の外に薬毒を追加するため、その痛みが増したからである。

しかも自然治癒なれば不具にもならず、醜い痕も残らず、短時日で順調に治り費用もかからず、生命の危険さえないのだから、この事を知っただけでも大きな幸福を得たのである。

しかしこれを読む医師も一般人も、今までの考え方との余りの異(ちが)いさに、容易に信ずる事は出来まいが、これこそ絶対の真理である以上、白紙になれば簡単に分るはずである。

それについての二、三の例をかいてみよう。

手術について最も多いのは、彼(か)の盲腸炎であろうが、この病気の原因は服(の)み薬の毒が胃壁を滲透して右側腎臓部に集溜し、それが少しずつ溶けて一旦盲腸部に移行し固結するので、健康であっても盲腸部と右側背部腎臓部を圧(お)すと、多少の痛みがあるのはそれであって、これがある人は早晩盲腸炎が発(おこ)るとみていいのである。

これがある程度に進むとここに浄化作用発生し、高熱に激痛を伴い、右の固結が溶け下痢になって排泄されて治るので、これが順序である。

ところがその際溶けた毒素は腹膜を通過するので、医師は間違えて、「これは大変だ。

早く手術しないと虫様突起が破れて、腹膜炎を起すと最早手後れで助からない」というが、これを吾々からみれば笑えないナンセンスである。

というのは右は順調な経過であって、命に関わるなどは絶対ないからである。

従って盲腸炎の場合何ら手当もせず、放っておくだけで、一週間以内に必ず治るのである。

しかも盲腸は重要な機能である以上、それが失くなれば他に影響を及ぼすのは当然で、前記のごとく腎臓部に溜った薬毒の移行する個所がなくなるから、その毒は他へ氾濫する。

それが腹膜及び腎臓部である。

そうなると反って盲腸炎より始末の悪い病気となり、容易に治り難くなるのである。

このように放っておけば簡単に治るべきものを、誤れる医療は反って将来の禍根を残すのであるから問題である。

次に多い病気に扁桃腺炎がある。

これは液体薬を服む場合、それが口内の粘膜から浸入し、膿化し、扁桃腺部に集り固るが、それに浄化が起って熱で溶けて腫れ、破れて膿が出て治るのである。

ところが医療はルゴール等の塗布薬で固めるから、一旦治っても必ず再発するというように癖になってしまう。

もちろんその度毎に増大し、ついに手術の止むなきに至るのである。

次によくある病気にひょう疽(そ)と脱疽(だっそ)があるが、この原因はひょう疽は右なら右、左なら左の頸部淋巴腺に固結している毒素が溶けて、指の先から出ようとするそのための激痛であるから、その際頸部を探れば必ず固結と発熱があるからすぐ分る。

ゆえに吾々の方ではひょう疽でも指先に構わず、頸部だけを浄霊すればたちまち痛みは去り、長くも数日で全快するのである。

ところが医診では指が腐るなどというが、これこそ噴飯物(ふんぱんもの)である。

この間違いは最初指先にちょっとした腫物が出来ると、それが段々上の方へ拡がって行く。

ちょうど腐れ込むように見えるからである。

しかしこれはある程度拡がれば必ず停(とま)ってしまうものである。

また脱疽はひょう疽と同様鼠蹊部淋巴腺に溜った固結毒素の浄化作用で、これは略すが、この両方共医療では必ず手術するから不具になるので、これも浄霊か自然治療なら必ず元通りに治るし、その他の腫物や皮膚の湿疹にしてもことごとく薬毒であるから、自然療法に限るのである。

すなわちすべての腫物類は放っておけば、腫れるだけ腫れて最後に小さな穴が穿(あ)き、そこから血膿が排泄して全治する。

しかもどんな大きな腫物でもいささかも痕跡は残らないから、今後この理を心得ておれば、驚く程の膨大な腫物でも何ら心配はない。

しかもこれは非常に結構な浄化で、もし右の毒素が内攻すれば、内臓の病気になるところを外部に排泄されたので、大難が小難で済んだ訳である。

また傷や火傷(やけど)の場合よくその部へ膿が集るので、医師は黴菌浸入のためとしているがそうではない。

その付近にある毒素が、刺戟のためそこへ集まり排除されるので、それだけ毒が減るからこれも結構である。

ここで大いに注意すべきは消毒薬中毒である。

手術とか外傷の場合消毒薬を不可欠のものとしているが、何しろ何十倍に淡(うす)めても黴菌を殺すだけの劇薬であり、直接筋肉から滲透するので、時が経てば必ずどこからか出ようとする。

その場合多くは頭痛、眼(失明)、中耳炎、歯茎等であり、時には下降して肛門(痔)、陰部、手足の関節等へまでも集溜し、腫物か湿疹となり、痛み痒みの苦痛が伴うが、ただ消毒薬に限って激痛であるからよく分る。

その場合これはアノ時の消毒薬だなと思うと必ず肯(うなず)くであろう。

また近頃膝から下に腫物の出来る人が多いが、これは予防注射の薬毒が下降したもので、放っておけば膿が出て必ず治り、少しも心配はないのである。

ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー

その当時の論文なので、現在すべてに当てはまるかどうかは検証の余地があるとして、例えば盲腸の摘出手術(虫垂の除去のこと)は当たり前のように行われてきたのですが・・・・

最近では虫垂の役割が重要なことがようやく分かってきたのです。

つまり、手術は簡単に安全に行われるのに、その摘出そのものが誤りであったというのです。

簡単に言えば、手術がどのように安全であっても、身体のどの部位も有用なものであるから削除するべきものではないこと。

摘出以外、切ったり貼ったりするような手術も、「本来なら、身体のどの部位も傷つけずにそのままの状態で復帰させること」が本当の医療であるというです。

しかし、事故等で切断された部位をくっつけるような手術は必要なのかも知れません。

内的病気そのものでの手術は本当では無い。むしろ薬で治すのは本道であるのだが、その薬そのものが「治す力は持ち合わせておりません」(薬理学者の弁)なので、慈善的に手術を行う。

しかし、薬ではなく、本来の自己治癒の力を最大限に発揮させてやる療法こそ本来の医療なのである・・・と。

さて、当時の浄霊法が現代に通用するかどうかはまた別物とも言えます。

これこそ、唯一というものがあって欲しいのは希望ですが、現実は?

それはホメオパシーであろうと、数多くの自然療法についても同じ事が言えるでしょう。

要は最大の治療家は自分自身であり、自分自身がその病を必要として起こしているということ。

それを他者の療法を主としても根本的にはならないということかも知れません。

それが合致したときは劇的な効果が見られ、そうでないときは何をやっても効果が見られない・・・・

万人に共通する(通用する)療法が世界中を探しても見当たらない理由はそこにあるのかも知れません。

病そのものを転生の際にお供として持ってきたひとも居るかも知れませんし。

病即悪だということも、死イコール失敗だという思い込みも

そこが間違っているかも知れませんしね。

ただ、ひとによって天地ほどの差があると思えば、大体の道筋は見えてくるかも知れません。

現代医療の柱となる薬剤療法は「病を治す力を持ち合わせておりません」ので、しかたなく「手術」という方便が賞賛されているのではないでしょうか・

不要と豪語できたのはその当時の浄霊法の効果に絶大な自信があったからだと思われます。

薬も手術も

ただ、そのことを現代に当てはめられるかどうかは自分で検証するしか在りませんね。

研究者諸君にお任せです。

最新の画像[もっと見る]

-

大覚醒 ドイツからのパンデミックの真相(感染症研究の世界的権威バクディ博士が解明!)

3年前

大覚醒 ドイツからのパンデミックの真相(感染症研究の世界的権威バクディ博士が解明!)

3年前

-

地球でくつろぐ異邦人 シーズン 11, エピソード 12

6年前

地球でくつろぐ異邦人 シーズン 11, エピソード 12

6年前

-

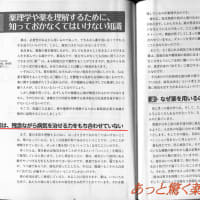

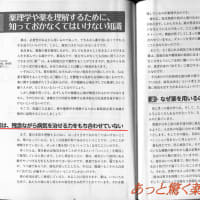

残念ながらお薬には病を治す力を持ち合わせておりません(再掲)

7年前

残念ながらお薬には病を治す力を持ち合わせておりません(再掲)

7年前

-

「かぐや姫はUFO/ET宇宙人」品川和尚に聞く《総集編》 宇宙、ガン封じ、撮影班ドキュメンタリー映画撮影(竹取翁博物館・国際かぐや姫学会)2017.2.23

7年前

「かぐや姫はUFO/ET宇宙人」品川和尚に聞く《総集編》 宇宙、ガン封じ、撮影班ドキュメンタリー映画撮影(竹取翁博物館・国際かぐや姫学会)2017.2.23

7年前

-

彼らの一番恐れていることとは? (ジョンレノンは知っていた)

8年前

彼らの一番恐れていることとは? (ジョンレノンは知っていた)

8年前

-

患者様は嘘の方が大好きにんげん?

9年前

患者様は嘘の方が大好きにんげん?

9年前

-

スズメバチよさらば!、 はい、アンタもさらばね・・・・ん?

10年前

スズメバチよさらば!、 はい、アンタもさらばね・・・・ん?

10年前

-

STAP細胞と千島、森下、岡田論

10年前

STAP細胞と千島、森下、岡田論

10年前

-

お医者さんも薦める「飲んではいけないクスリ」

10年前

お医者さんも薦める「飲んではいけないクスリ」

10年前

-

コナンドイルの人類へのスーパーメッセージ

10年前

コナンドイルの人類へのスーパーメッセージ

10年前

「岡田茂吉医学論研究会用」カテゴリの最新記事

なぜ「風邪は万病を防ぐ元」なのか?「風邪は万病の元」否定論

なぜ「風邪は万病を防ぐ元」なのか?「風邪は万病の元」否定論 岡田茂吉医学論も取捨選択で

岡田茂吉医学論も取捨選択で 伝染病と病原菌の役割の一見解 昭和十一年(岡田茂吉医学論より

伝染病と病原菌の役割の一見解 昭和十一年(岡田茂吉医学論より 手引き書2岡田茂吉医学論口語訳編集

手引き書2岡田茂吉医学論口語訳編集 医学の手引き書 口語編集1 岡田茂吉医学論より

医学の手引き書 口語編集1 岡田茂吉医学論より Lung Disease and Drug Poisoning (肺患と薬毒)

Lung Disease and Drug Poisoning (肺患と薬毒) What is a disease? (病気とはなんぞや?)

What is a disease? (病気とはなんぞや?) Pneumonia and tuberculosis (肺炎と結核の原理)

Pneumonia and tuberculosis (肺炎と結核の原理) What is a disease? The common cold.

What is a disease? The common cold. What is a disease? From "Revolutionary Theory of Medicine" by Mokichi Okada

What is a disease? From "Revolutionary Theory of Medicine" by Mokichi Okada

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます