特にCGのノウハウを持たない、或いはノウハウの継承を期待できない建築設計者・建築組織では、単独でBIMのレンダリングを向上させるのは中々困難なようです。

折角BIMで設計しても設計者のイメージが十分に伝わらないのは残念なことです。

残念などと言っていられる状況ならまだ良いのかもしれません

マテリアルを教科書通りに設定しても、実際のシーンでは期待通りの表現にならない・・・。

建築設計者がCGでイメージを思うように表現する事は難しい、というのが実情だと思います。

いや、建築設計者どころか、恥ずかしながらパース屋である私にも、実は要求される通りに表現する事が難しいのです。

マテリアルを教科書通りに設定しても期待通りの表現にならない・・・私が長年抱えていた問題でした。

それが、GPUレンダーである Octane Renderを使用することで状況は変わりました。

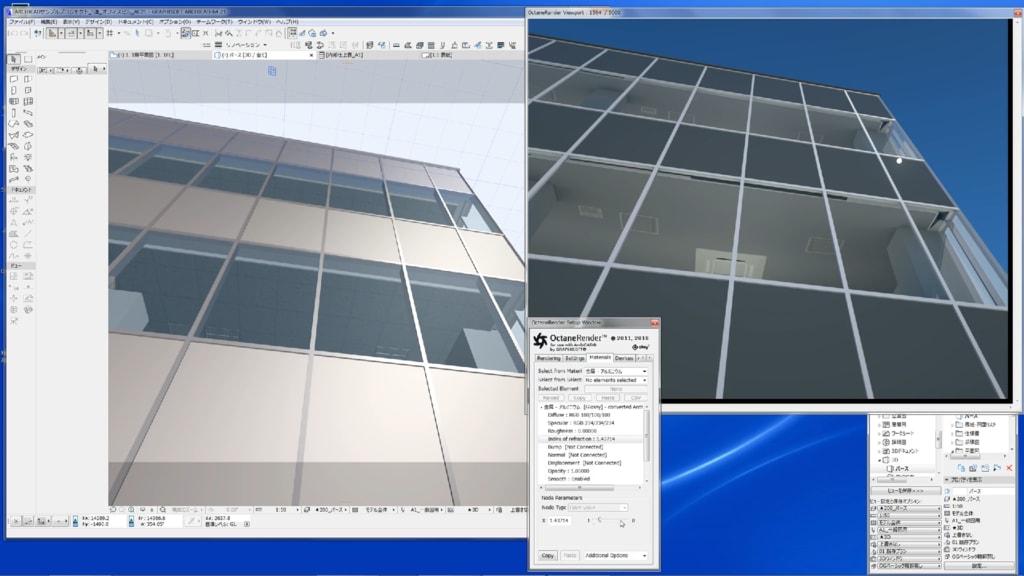

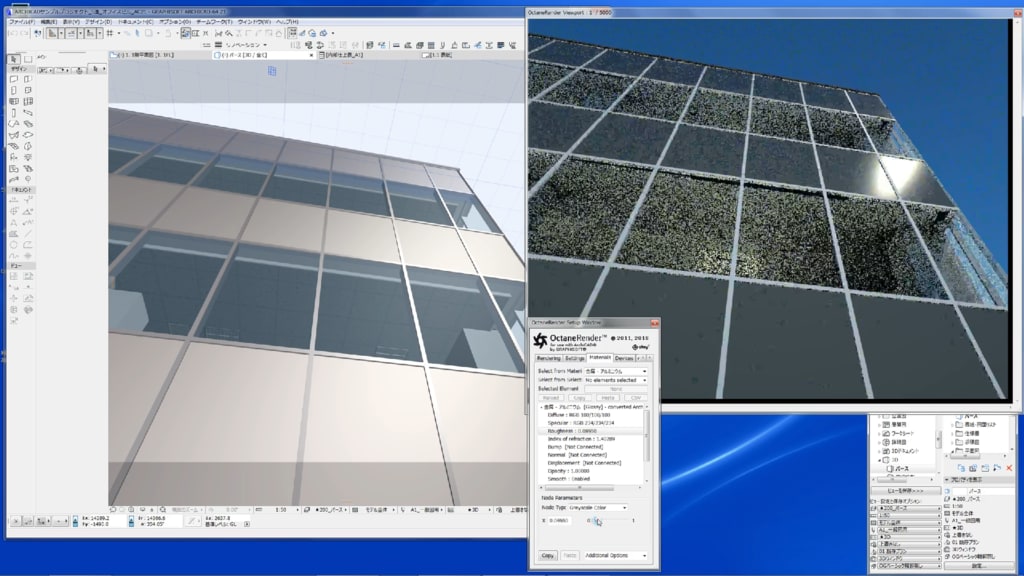

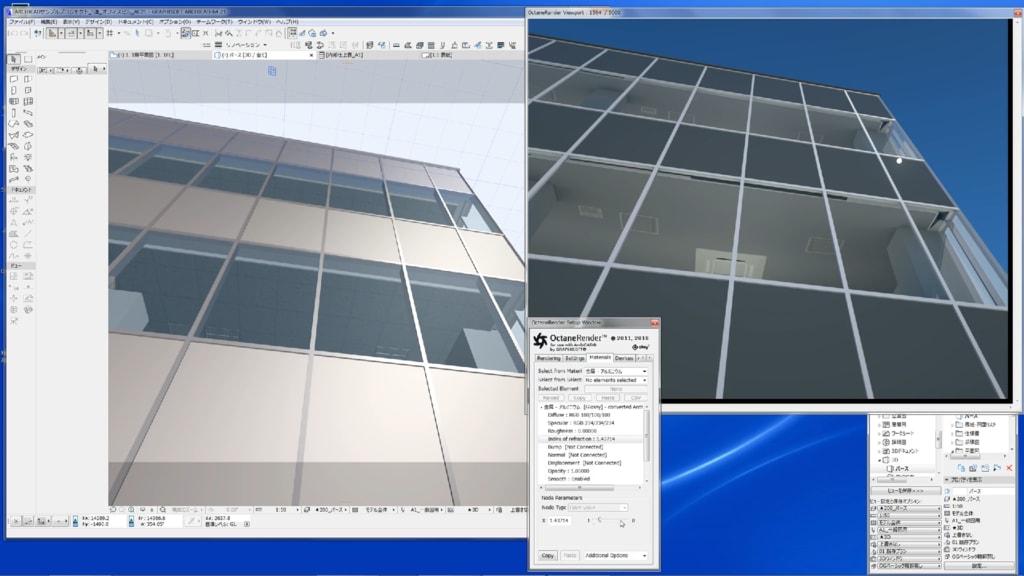

Octane for Archicadは実際の3Dシーンの中での結果を確認しながら、マテリアルや環境の設定ができます。

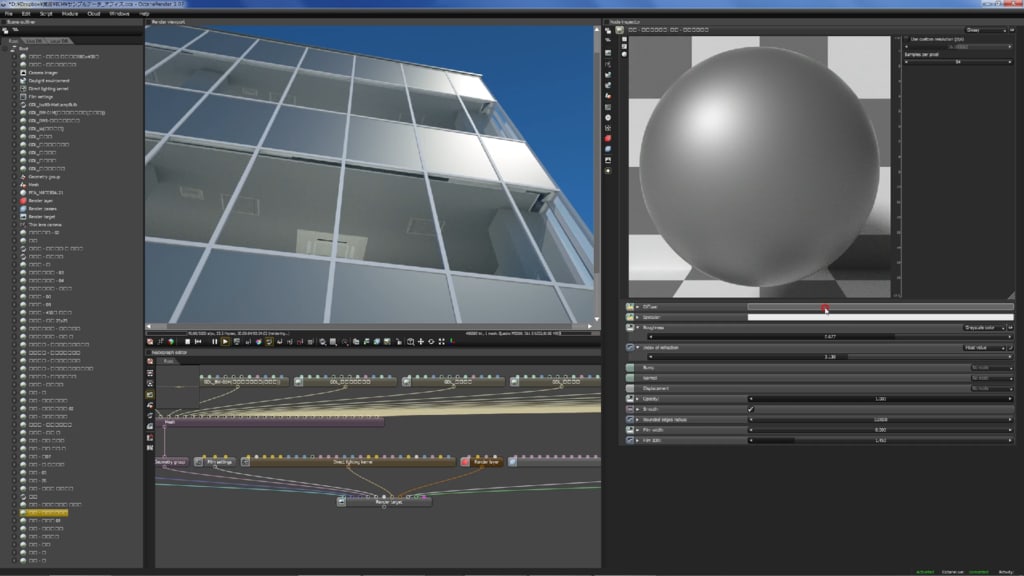

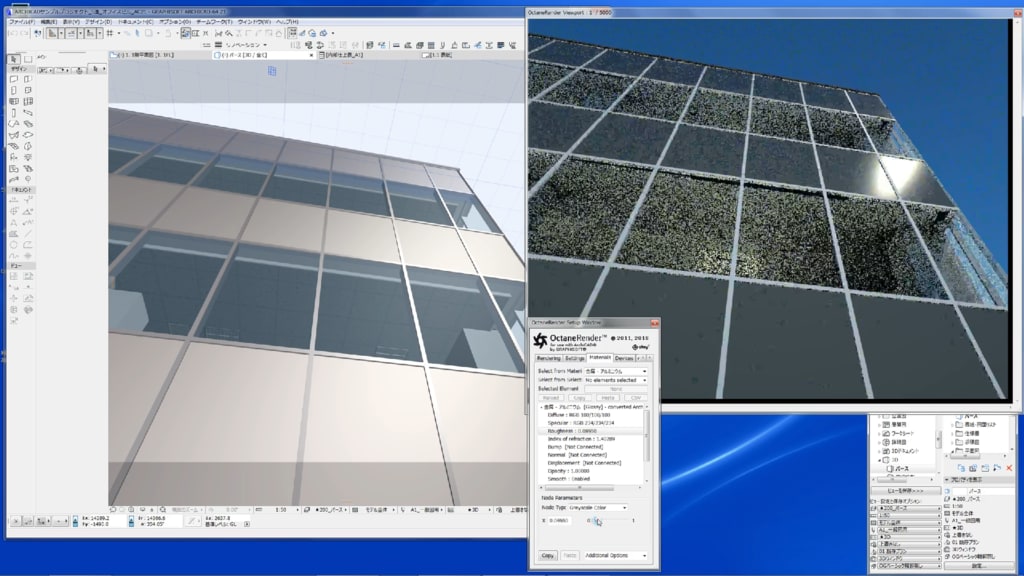

下の画像はOctane for Archicadのマテリアル設定画面です。

動画を御覧戴ければよりわかり易いと思います。

YouTubeでの動画はhttps://youtu.be/afwkF2a4eVsで御覧いただけます。

Octane Renderは計算をGPUコアで処理する事で(従来の状況と比べるならば)ほぼリアルタイムに、変更した設定に追随してくれます。

その為試行錯誤がとても容易で、Octaneを使用するようになってからは長年悩んでいた問題点が次々と解決し、「そういうことだったのか」と思う日々です。

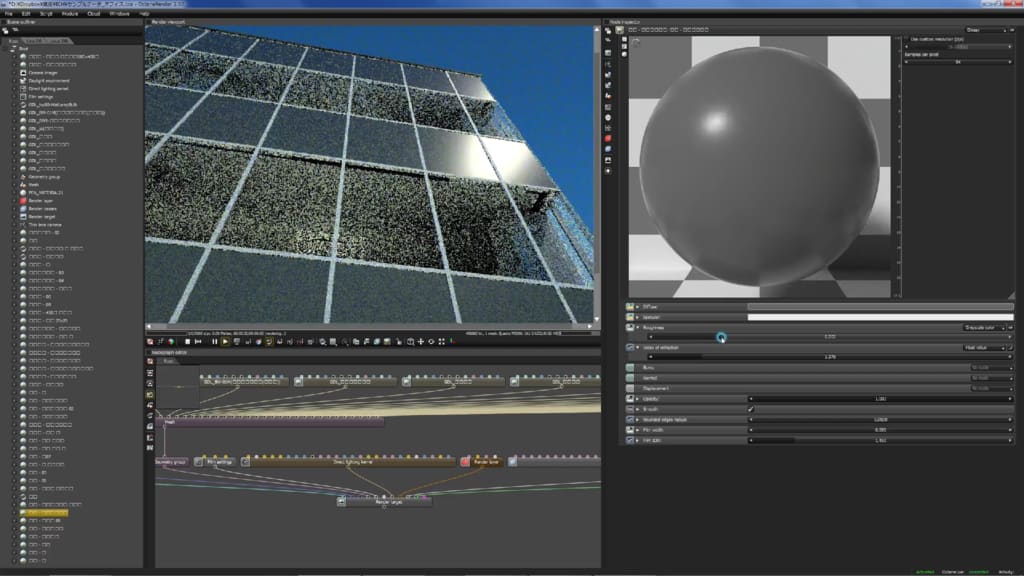

また、Octane for Archicadの場合は、スタンドアロン版のOctane Render(Octane for Archicadを使用する為には、スタンドアロン版のライセンスが必要になります。)をマテリアルエディターとして使用することで、

マテリアル設定Windowの状態と実際のシーンの結果の両方を確認しながらマテリアルの調整ができます。

慣れればマテリアルの作成設定はスタンドアロン版のほうが扱いやすいでしょう。

これで教科書どおりの設定で思うような表現にならない悩みが解消できます。

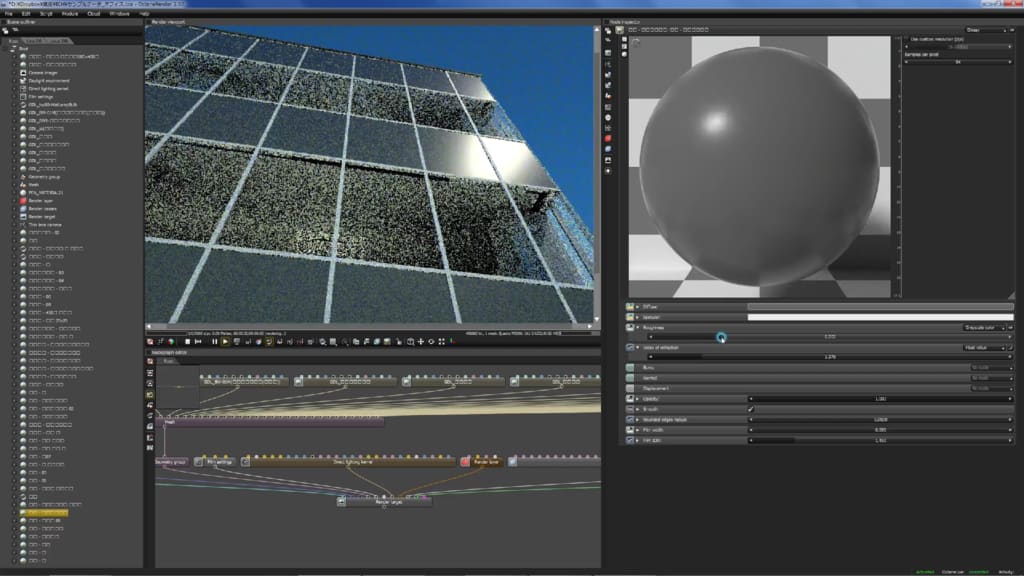

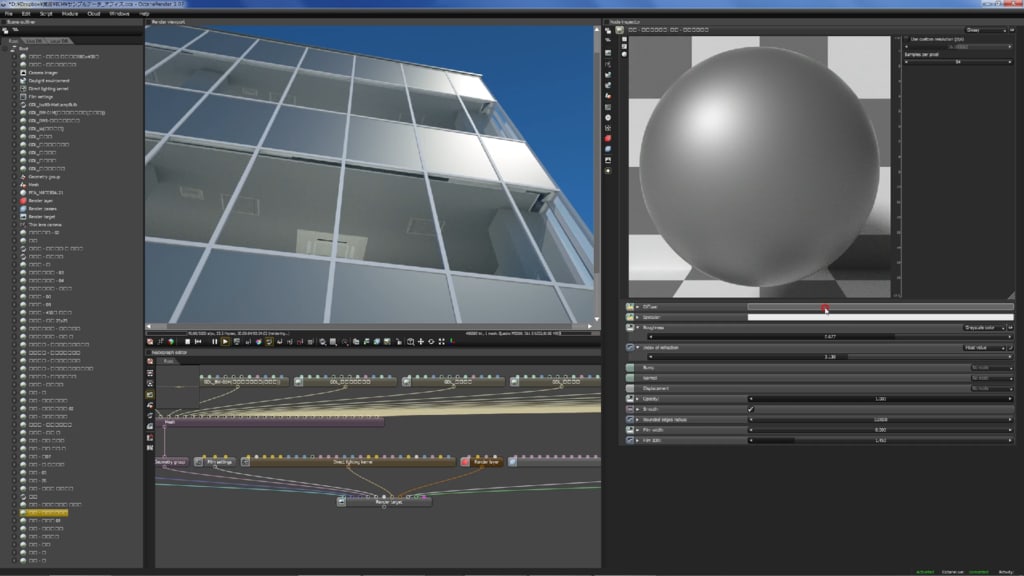

下の画像はスタンドアロン版のOctaneにArchicadのデータをインポートしてマテリアル設定をしている画面です。

YouTubeでの動画はhttps://youtu.be/lQcR7teLu5sで御覧いただけます。

注)

私はここで「リアルタイム」としばしば表現しておりますが、これは画面上で確認できる精度のもの(横幅1,000ピクセル前後、高さ750ピクセル前後)です。

最終的にプレゼンテーションとして使用する為の精度の画質・サイズにするには、ある程度の計算時間がかかります。

計算時間としては私の経験から、長くてもCineRender同程度です。

ただ、ほぼ総ての状況でCineRenderよりはかなり短時間で済んでおります。

特に照明が多い場合の計算時間の差は圧倒的です。

Octaneにしてからは、照明が必要な、特に間接照明が必要なレンダリングがまったく苦にならなくなりました。

こういう状況ですから、もう設定変更後再計算が必要なアプリケーションには戻れません。

Octane Renderが好きだとか嫌いだとかではなく、効率も仕上がりもストレスの少なさもこれまでのアプリケーションとは「段違い」なのです。

これまでのアプリケーションに比べれば、自分のイメージに近い表現ができるのです。

また、例えば照明のあるシーン。

CineRenderでは計算時間を短くする為に、

1.ランプオブジェクトの照明をオフにする。

2.ランプを発光する素材に設定する。

3.計算条件で照明効果を0%にし、発光効果を上げる。

4.別途設計には関係のないランプオブジェクトを適宜配置し、照明をオンにする。

(詳しくはArchicad Helpを御参照下さい。)

以上の作業は、これまでパース屋が室内パースを作成する上では当たり前?の作業でした。

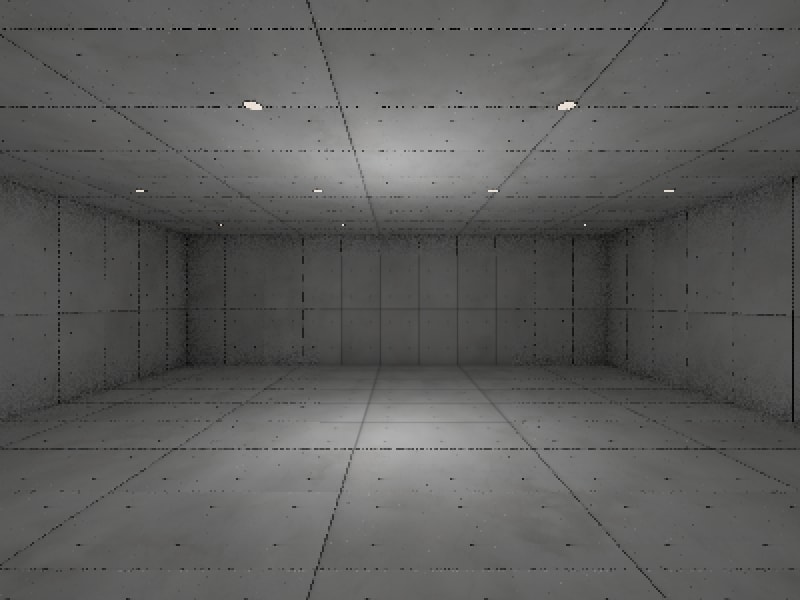

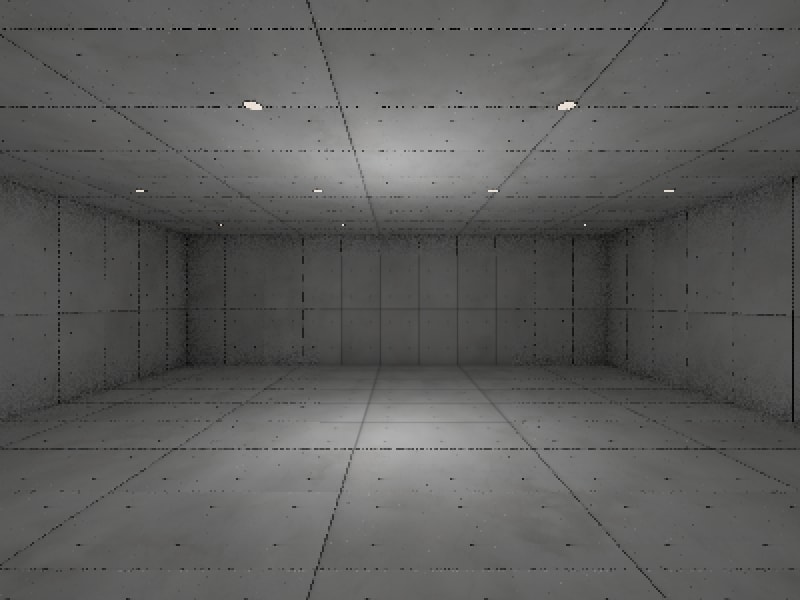

上の手順で作成したArchicadでのレンダリング用画面が ↓ です。

ダウンライトを16個、中央に光源を1個 配置しています。

これをArchicad上でCineRenderを使ってレンダリングしてみました。

16個のダウンライトのランプを発光素材にしてパワーは総てOff、中央の光源のみONにしています。

恥ずかしながら設定を誤った為に7%のレンダリングに19分18秒かかった(上の画像)ところでギブアップ。

CineRenderは設定をひとつ誤ると、レンダリングに恐ろしく時間がかかってしまいます。

再チャレンジはしませんでした。

同じ画面をOctane for Archicadでレンダリングしたものが ↓ です。

16個のダウンライトを総てONの状態でレンダリングしました。

この時のOctane for Archicadでの操作の様子をGIFアニメーションにしたものを下に掲載します。

また、YOU TUBE https://youtu.be/XrwPZkRFqmYで動画を御覧いただけます。

上のような、レンダリング時間を短くする為に設計には何の関係も無い作業をする事は、建築設計者にとっては無駄な作業でしかありません。

無駄にも有役な無駄もありますが、これは何の得にもならない無駄だと思います。

しかも上記の作業の他に、イメージに近い状態に調整しなければならないのです。

更に言えば間接照明の場合は上の方法は使えません。

間接照明の場合は覚悟を決めてレンダリングするしかないでしょう。

これが例えばOctane for Archicadならば、設計どおりのランプオブジェクトの照明をオンにすればよいのです。

必用なのはイメージに合うようにレンダリング画面を見ながら明るさを調整するだけです。

もちろん100%完璧なアプリケーションではありません。

問題もあります。

例えば、Archicadの動作が多少不安定になる、CineRenderに比べて効果(フォグやブラー)等の効果が弱いなどです。

動作が多少不安定になるものの、1年以上使用してきて記憶にあるのは数回のArchicadのクラッシュ。

決定的なダメージを受けた事はありません。

これまで使用してきた他のアプリケーション(CineRenderやMAX)に比べて不安定であると言う印象はありません。

少なくともMAXよりは遥かに安定しております。

GPUレンダーはCGパースの為に時間を割けない設計者にとっては、少ない時間で自身のイメージに近い表現を実現できるツールだと思います。

GPUレンダーを使用して従来のアプリケーションが必要とする再計算の時間を省く事によって試行錯誤を繰り返す事で、建築CGパースでノウハウの蓄積のない、或いはノウハウの継承を期待できない設計者も、先進ユーザーに追いつく事は十分可能だと思います。

設計者が表現力を高める事は大事だと思います。

単純に綺麗なパースに仕上げるということではなく、光、陰などを3次元空間で検討を繰り返す事が出来るのは大事な事のように思います。

設計者にとって必用なのは綺麗な絵を描く事ではなく、建築空間を表現する事だと思います。

建築設計のイメージを正確に表現できるのは、それを設計する設計者本人だけです。

建築設計者にとって、CGパースを作る為ではなく建築空間を表現する為にGPUレンダーを使用する事は、現時点ではとても良い選択になると確信しております。