いつまでも思い出話ばかりですみません。

最近、友人や知人もこのブログを閲覧してくれてるようなので

当時の事を知ってもらいたいなと

備忘録を兼ねて記事を続けさせていただきますね。

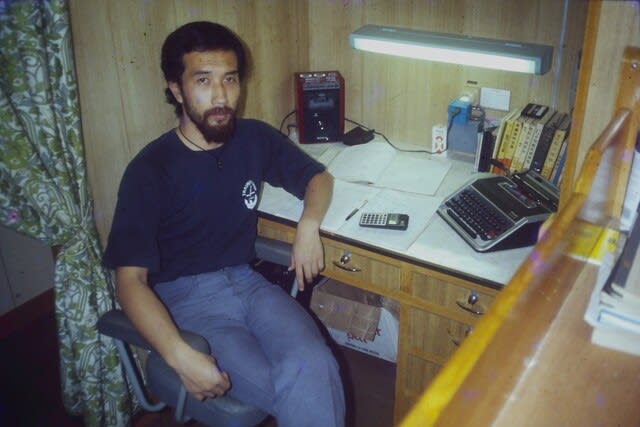

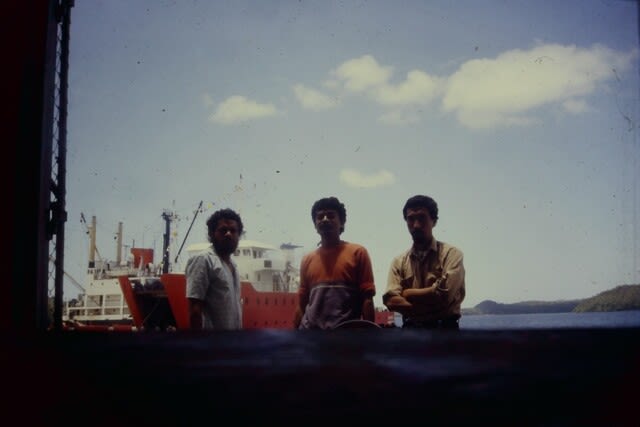

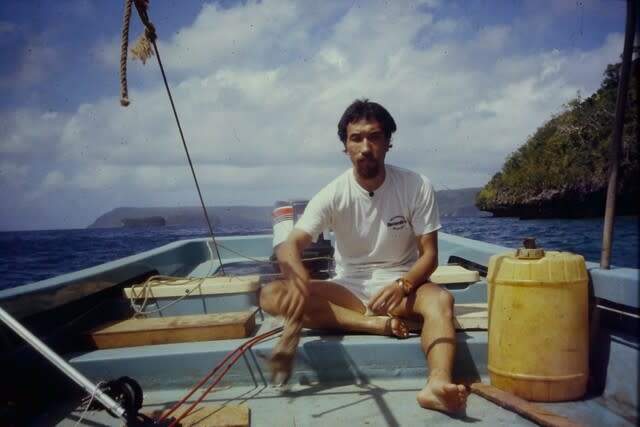

さて、鮪延縄実習船に乗船していた時の様子

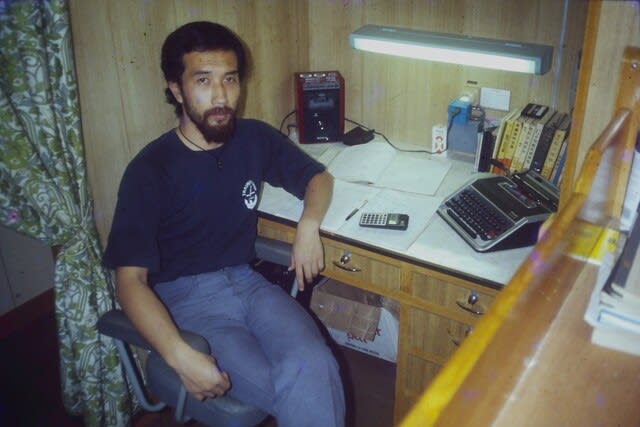

(↓操舵室の隣の機関長室での執務風景)

前述したとおり、寄港した時に船の保守整備を徹底していたので

操業中にトラブルが発生することはなく

機関室での当直業務はエンジニアに任せて

乗船中は、専ら部屋でドックオーダー作り

こちらは、またまた前述のとおり

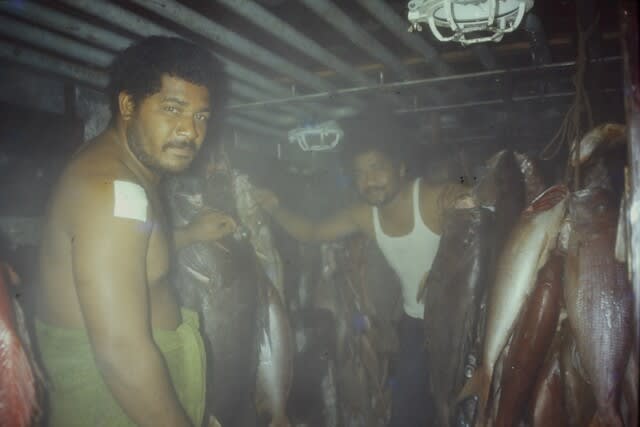

トンガ王国は憲法で日曜日は安息日として労働が禁止されているため

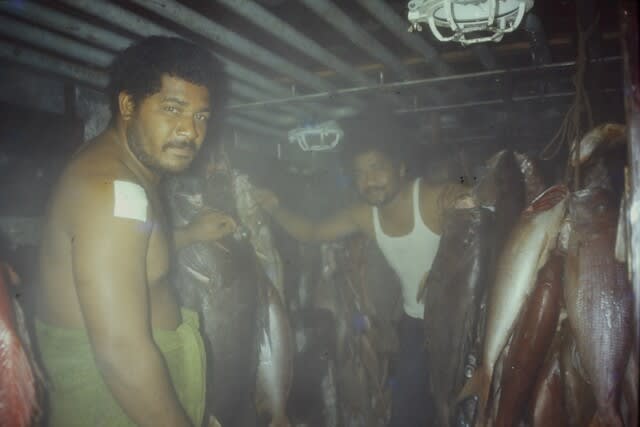

沖では操業を休止して趣味と実益を兼ねて乗組員個人の底釣り日

そもそも広い海域にもかかわらず沖合に出る漁師も漁船もないため

延縄で使った餌のサンマを使うからかいつも豊漁

首都に戻った時の家族へのお土産や市場での販売用に売れて個人収入となるため

みな喜喜として底釣りに励んでました。(安息日なのにいいのかな?と思いつつ )

)

その後、現地での活動と生活を送りながら

派遣された翌年の1983年の8月にも

当時交際していたGFがその年はFIJIまで来てくれて

私も年に1月与えられる休暇を利用して

隊員に許されていた任国外旅行としてFIJIに飛び

首都Suvaのアパートメント式ホテルに滞在して

久しぶりの再会を楽しんだのですが・・・

実はこの時、GFのふるまいから自分が覚えている様子と異なることを不審に思い

更に、ある日どうにも寂しくなって高額な電話代を払って国際電話をかけた時に

なぜか彼女の代わりに普段別居している妹が出て

(彼女は)どこにいるのかと尋ねると、即答できずに狼狽した時があったのを思い出し

直感で別の男性と付き合ってるなと気づいてしまい

問い質すと「(あなたが)居なくなって寂しさを紛らわすためだった」と白状したものの

「それだったら、なんでわざわざFIJIまで来たんだ。」と突然の告白に呆然自失

「旅の予定をキャンセルして、もうトンガに帰るから日本に帰れ」と告げたものの

泣いて謝る彼女をそのまま見捨てられず

「しばらく時間を置いて考えよう」と結論を先延ばし予定の日まで過ごしたのですが

実は、協力隊で派遣されることとなった時に

「私たちの関係はどうなるの?」と聞かれ

「2年の任期が満了するまで付き合っていられたら結婚しよう」

と話していたのですが

たぶん何かのキッカケで将来諍いとなったら

このことを苦々しく思い出して責めちゃうだろうなと

「やはり無理だったか。。。」と諦めをつけ

トンガに帰国してから日本へ別れの手紙を送り

彼女の送ってくれたAir Mail、たぶん百通以上ありましたが

未練を残さないようにと全て燃やし

辛い別れとなって傷心の日々を送っていたのですが

その心の傷を癒やすように

現地では超可愛子ちゃんで有名だった

鰐淵晴子似の娘と恋愛したり

精神的な安らぎを求めて

彷徨っていた最中

トンガ🇹🇴王国初の

女性隊員として赴任してきたのが

いまのチャンカー🤣

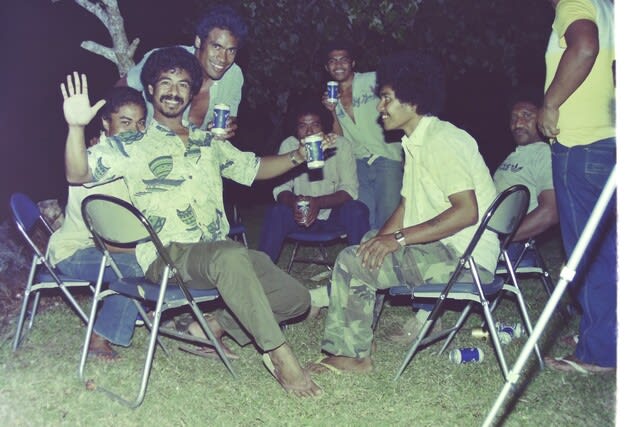

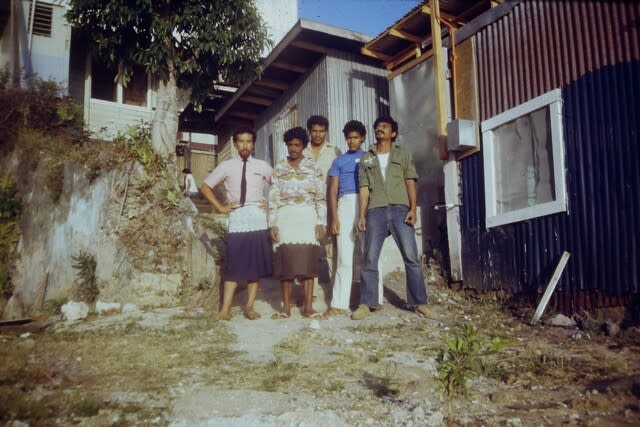

これは前にも載せた乗組員が食べ物を持ち込んでくれての

我が家での懇親会の一日(たぶんクリスマスかな?)

チャンカーと、何度も鮪延縄船に一緒に乗船していて仲良しだった専門家の増本さんと

この時はご馳走の子豚の丸焼きも持って来てくれた時の写真の一枚

実は、私の最初の任期が満了する3月前の1983年10月

トンガ教育省へ小学校の教師向け理数科教師として派遣されてきた

(なんせ当時は学校の先生も”数の概念”を理解しておらず

算数も指導要領を黒板に板書するだけで、子供達への理解ができていなかったため

日本政府のODAで首都のあるTongatapu島の東西二箇所に小学校を建設し

併せて教師を再教育するプロジェクトが開始)

その数学教師隊員と恋に落ちてしまい

公然と付き合うようになっていたのですが・・・

それでも任期がきたら帰国するしかないなと思っていたところ

[↓この辺り、もしかしたら自分に良いように記憶変えちゃってるかも ]

]

[チャンカーと大恋愛してるの知ってたアイセアが慮って次長に延長の話を持っていってくれたような ]

]

[いずれにしても、延長を申請しなかった経緯を話した記憶はありますねぇ]

ある日、水産局の次長のTaniela Koloaが話があるとのことで部屋に行ってみると

「Masa, もうすぐ任期満了だけど、MasaはTongaの事が嫌いだったのか?同期のHiromiは延長するのに」と問われ

「ん?今頃どうしたの?1年前に大滝(どうしようもない専門家)から任期延長するのか聞かれた時に

『自分の意志よりもトンガ側がどう思ってるかで決めたい』と尋ねたら

”どっちでもいい”と言われたと聞いて『そんなつもりなら2年で帰る 』と答えたんだけど?」と伝えると

』と答えたんだけど?」と伝えると

実は、この大滝明という一応名目は”漁船エンジン専門家”

ただの三流私学大の工学部卒で

船舶の免状も持たず、船舶機関など取扱い経験もないし

全くのど素人のくせにJICA職員の縁故で高給取りの専門家になった人物で

その道のプロを自認していた私が疎ましかったようで

面と向かっては何も言えないので陰で嫌がらせばかりしていた輩

「水産局は、Masaが来てとても感謝していてできれば延長して欲しいと願ってるんだよ 」と言われ

」と言われ

大仰天

実は、兄弟のように仲良くしてたAisea Tuipulotu(通称アイセア)が

チャンカーと大恋愛中してて離れがたい想いでいると察知して

次長に進言してくれたらしく

「そこまで言ってくれるなら、延長してもいいよ

」と快諾

」と快諾

次長はすぐに外交文書を作成して正式ルートで任期延長の申請をしてくれたのですが

(Tonga水産省=農林水産省→Tonga外務省→在FIJI日本大使館→日本の外務省→協力隊事務局)

当時、トンガには大使館もJICA事務所も駐在員も調整員もおらず

隣国のサモアの駐在員(豊島一郎さん)が3月に一度訪れて隊員の様子を窺ったり

トンガ政府との調整をしていたのですが

その要請を受けて確認と状況説明のために来トンしてきて

現場の状況を良く知る専門家の増本さんを交えて面談したところ

①交替要員の協力隊候補生が訓練所で、1月末には派遣される予定になっている

②在FIJI日本大使館の担当書記官が、大滝専門家から彼女ができて延長したくなったと聞いていて難色を示している

③いずれにしても時間切れで延長申請は受け入れられない

なので任期延長は諦めてくれとの話だったのですが

※この辺りも少し補足説明しますね。

当時、日本側の管轄が複雑で

TONGA王国はFiji大使館の管轄

SAMOAはNewzelandの管轄

但し、協力隊員は派遣人数の多いSAMOAにしか駐在員を置いていなかったため

隊員業務(報告書の提出先とか現地との調整)では問題ないものの

そうした外交上のルートではTONGAはFiji管轄だったので

SAMOAの駐在員は口出しができなかったのです。

同席していた増本さんが、駐在員の豊島さんに

「長坂君がどれほど水産局、ひいてはトンガに貢献してくれてるか説明させてください」

「彼のおかげで鮪延縄船がトラブルなく操業できるようになって、

その上自分達で整備してくれるからドック費用も激減して巨額の外貨収入に貢献してくれてるんです」

「それにも関わらず青年海外協力隊の僅かな手当だけで、遠洋漁業の鮪船に乗り組んでくれているんですよ」

「延長がダメなら、専門家として再派遣してください」

「大滝が邪魔して長坂君が戻ってこれないなんて我慢できないんです」

と、涙 ながらに怒りを込めて訴えてくれたこともあって

ながらに怒りを込めて訴えてくれたこともあって

駐在員の豊島さんも、納得してくれて

まだ若干25歳とあって、JICA専門家は無理なので

青年海外協力隊のシニア試験(主に語学試験)を受けてシニア隊員として再派遣できるようと尽力してくれて

実は、英語なら英検一級並みの語学力でないとシニア試験にパスできないため

わざわざトンガ語での受験ができるように事務局に話をつけてくれたのですが

実は、その漁船エンジン専門家なる輩と

私の交替隊員(船舶機関隊員)が派遣されるため

私が戻ってきたら同じような職種の人間が狭くて小さな国に3名は不要だと

先に述べた在FIJI日本大使館のODA担当書記官が難色を示し

私の派遣要請書を差し戻ししていたんです。

駐在員の豊島さんがそれらを含めた状況を

水産局長のSemisi Fakahauにその旨を伝えてくれていたため

水産局全員が参加してのFarewell Party(歓送会)では

「私のいま一番の仕事は、Masaを日本から呼び戻すこと」と宣言してくれ

さて、いったいどうなっちゃうのかな

と不安に思いつつ

と不安に思いつつ

当時は、任期満了のご褒美のように与えられていた帰路変更をせずに

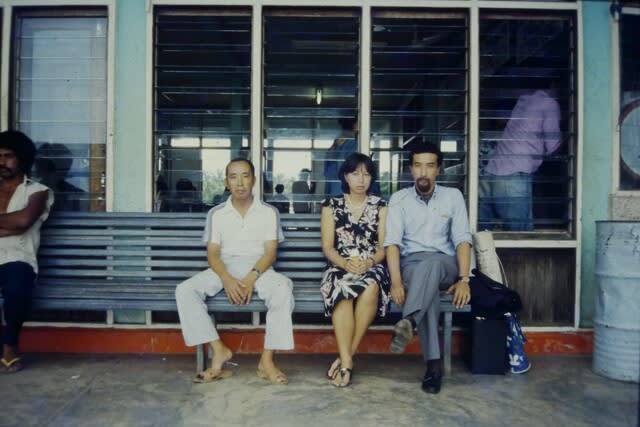

帰国限度日までトンガで過ごし離任日を迎え

チャンカーと増本さんに見送られての旅立ちとなりました。

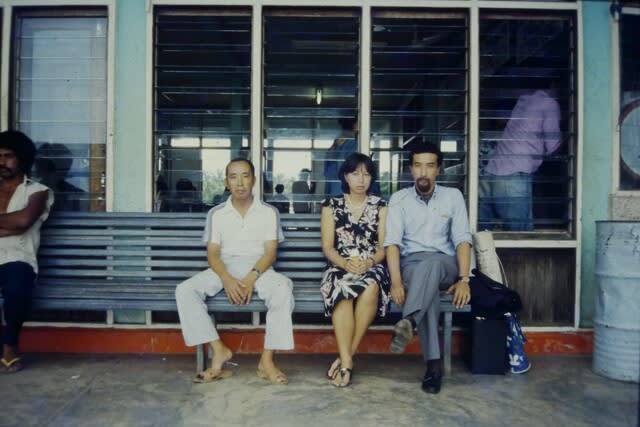

(↓は、トンガを離れる日にチャンカーの暮らしていたGovernment house前にて)

TongatapuのFaamotu Airportにて再派遣への道を作ってくれた

漁労の専門家増本有三さんと

この時、日本への帰国ルートとして

TongatapuからAmerican SamoaのPagopagoに飛び

そこからHawaiian AirでHonolulu経由で成田から入国するのが

最も移動時間も少なく安価だと勧められ

Tongatapuから双発の小型機でAmerican Samoaに飛び

大型ジェット機に乗り換えてPagopagoを飛び立って数時間

2年ぶりに見る眩いばかりの光の洪水の夜景に見惚れながら

Honolulu空港に到着したのですが・・・

チケットを手配してくれた航空代理店で

Hawaiiは乗り換えのTransitだけだからVisaは不要と聞いてたのに

Honolulu空港で成田行きの飛行機に乗り換えようと思っていたところ

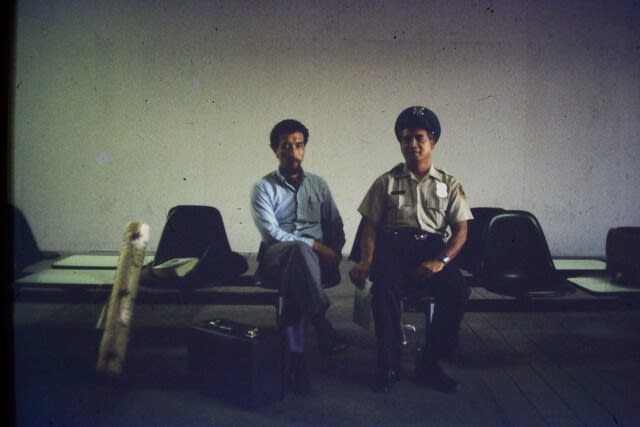

入管で入国を拒否されて別室に連れていかれ

結局不法入国扱いとなって、飛行機会社負担で成田便に搭乗するまで警備員が貼りつくことに

トイレの中まで離れずについてこられたのには困りましたねぇ

たしかJALの747だったと思うけど

ボーディングゲートで日本人観光客が山ほど待ってるその前を

警備員に連れられてCA以外誰も乗り込んでいない機内に移され

『犯罪者の移送?』と訝しそうな視線を浴びながら

成田に到着

Honoluluでも突然文明社会に放り込まれたような衝撃だったのに

2年前に出国した成田空港のターミナルビルがあまりにモダンで嬉しくて動けなくなり

数時間、施設内を彷徨ってから東京駅行のリムジンバスに乗り込んだのですが

窓にかじりつくようにして外を眺め続け

東京駅に到着してからも、協力隊に参加するまで働いていた船会社が八重洲にあったので

かってはランチで良く使ってた飲食店が懐かしくてまたまた八重洲界隈を徘徊

(この日、東京は大雪で歩道を歩くのも苦労するほどの積雪)

ようやく気持ちを落ち着けてタクシーに乗り込み

広尾にあった協力隊事務局に到着したのですが

成田空港に昼頃到着したのに 広尾では既に夜8時頃

それも週末で職員は誰もおらず警備員のみ

どこか泊まるところはありませんか?と尋ねると

「帰国隊員は、いろんな病気持って帰ってくるから泊めてくれるホテルなかなか無いんですよ」

と言われたものの

雪の積もった中で放っておくこともできないと思ってくれたのか

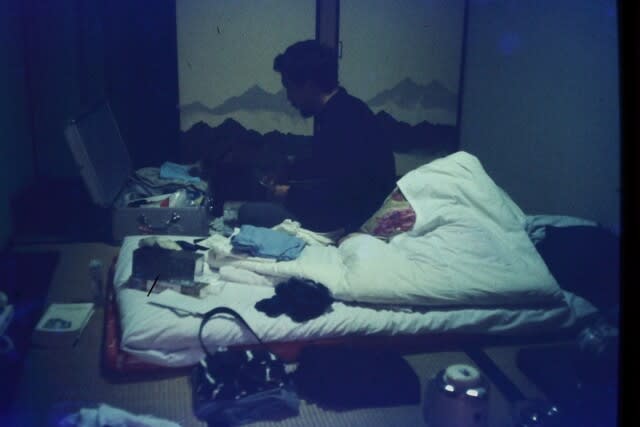

直ぐ近くにあった”麻布高知寮(高知県の東京出張者のための宿泊施設)”に連絡を取って許可をもらい

和室の部屋で荷物を広げたのがこの写真↓

その後、とりあえず晩御飯と言うよりも居酒屋に行きたくて

訓練中によく訪れてた広尾商店街の赤提灯に飛び込んだのですが

演歌が流れ、お品書きで埋まった壁を眺めながら

全部食べたい衝動に駆られ

「それじゃあ、とりあえず熱燗の大徳利2本とそのお品書きの端から順番にお願いします」

と注文しちゃいましたねぇ(笑)

その後、帰国後の健康診断や事務局での報告や再就職の進路相談などの手続きで

数日広尾で過ごしたのですが

前述のとおり、私はシニア試験を受ける事となっていたため

進路相談課でその旨を伝えると

実は、チャンカーはその隊では有名な女子隊員だったらしく

赴任したそうそう悪い虫がついたと噂されてたようで

「そんな現地語の試験、誰が問題を作ってヒヤリングや採点できるんだ」と

苦々し気に冷たく突き放すように嫌味を込めて言われたのですが

それでも別部署でトンガ語でシニア試験を受験できると告げられ

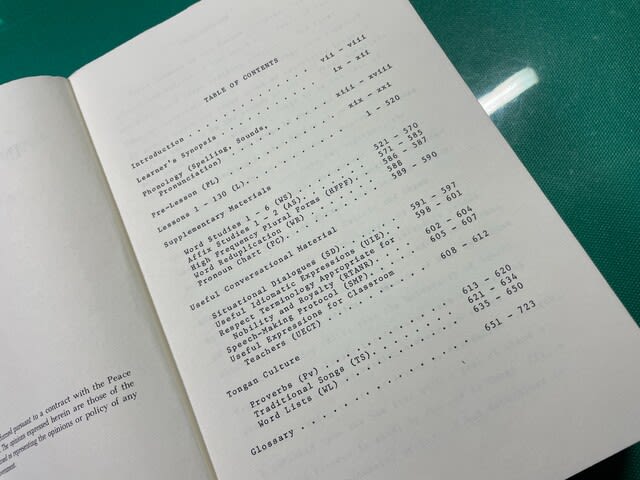

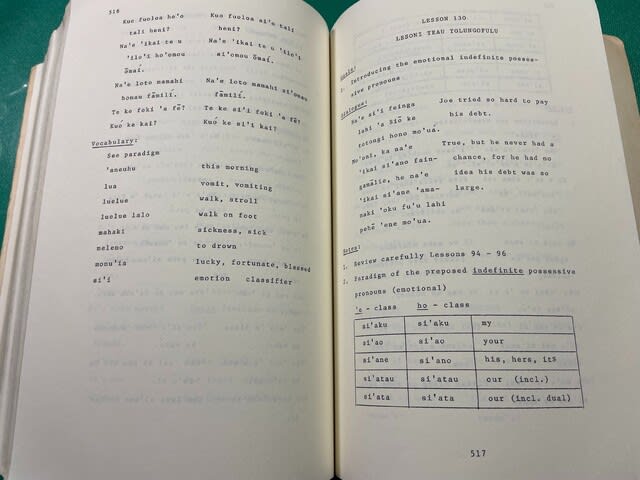

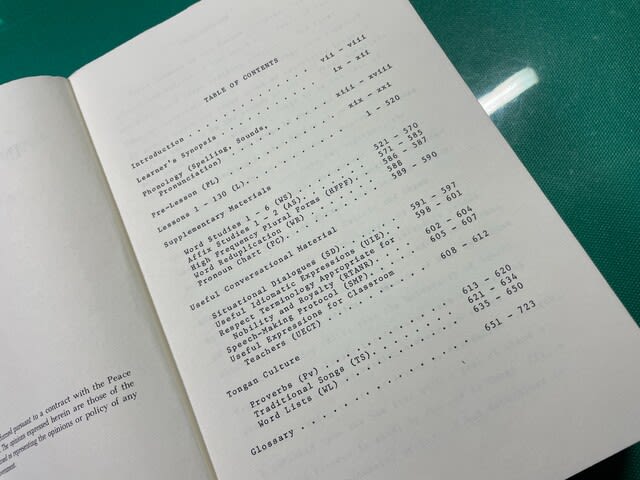

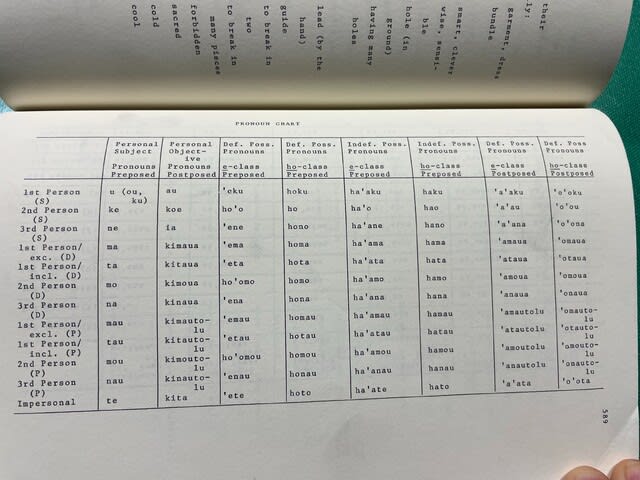

トンガを離れる前に急遽手に入れた”トンガ語の教本”

INTENSIVE COURSE IN TONGANで猛勉強

実は、アメリカ平和部隊の語学用に作られたもので

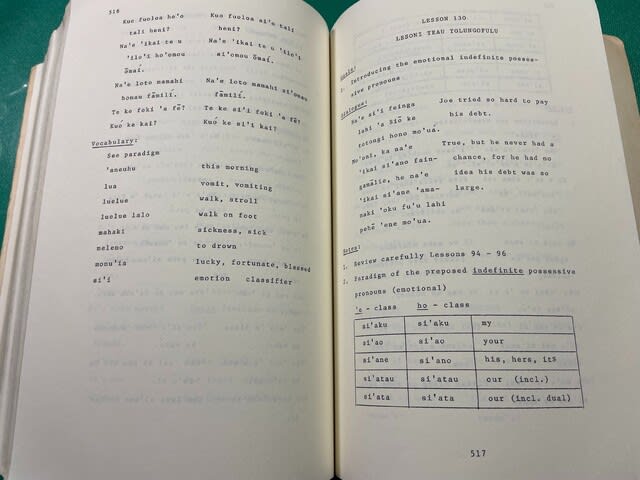

なんとレッスン130を含めて723ページの本なのですが

全て丸暗記してしまうほど何十回も復習したんです。

それも実家では子供の頃から宿題を一度もしたことがなかったので

集中できないなと

上京して都内のビジネスホテルに泊まりこみで猛勉強

私の人生で、あれだけ必死になって勉強したのって

あれが最初で最後だったかも

Tonga語は、Polynesia語のひとつで

日本語と同じように母音との組み合わせのため

発音や読みは苦労しませんでしたが

なんせ1777年にCapt. Cookによって発見されるまで

文明から取り残された未開の地で

文字もなく口承伝承だけ

なのでボキャブラリーも少なくて一見楽そうなんですが

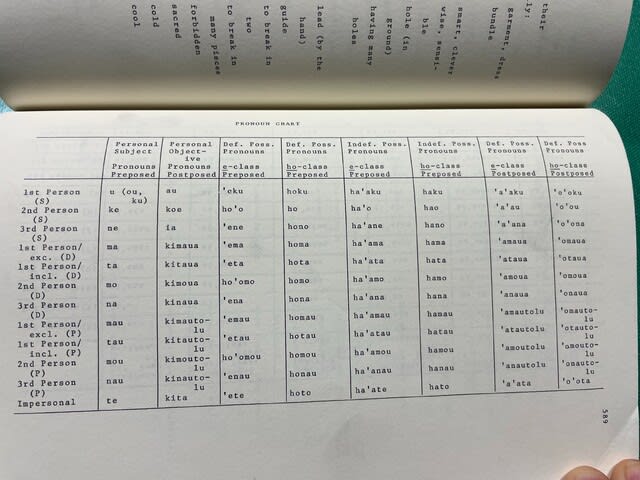

文法は複雑怪奇そのもので

前置詞と後置詞があって

所有代名詞、複数所有代名詞、二重不定詞、

その上人称(一人、二人、三人)で変化と超複雑

更に庶民の一般会話では必要ありませんでしたが

平民語、貴族語、王族語があるんですよ。

そしてようやくシニア試験を受験することとなったのですが

実は、たった一人では実施できないとの条件があったため

そこで事務局の担当者が既に1年以上前に帰国して

横浜で暮らしていた桜井研次さんに依頼して

一緒に受験してもらうことで実現となったと聞き

桜井さんにお礼方々

その後再派遣となるまでの3ケ月

お休みの前日は桜井さんのアパートに泊めてもらい

ほぼ毎週のように歓談しながら居酒屋で盃を交わしていただきました。

桜井さんは、新潟の南魚沼の出身で

専門学校で冷凍機技術を習得して

協力隊に参加するまでも横浜の企業で働いていて

帰国してからもまた古巣の横浜(浅間台)のアパートに住み

仕事を終えてから

渋谷の鍼灸の夜学の専門学校に通い

数年かけて鍼灸師の資格を取ったのですが

結局独立するのが難しいと

資格を取ったものの、その後もずっと空調と冷凍機関係の仕事に従事してました。

さて、駐在員だった豊島一郎さんのことも少しお話させていただきますね。

実は、豊島さんは元広尾訓練所の所長で、大酒飲みで

訓練生達と本音で語り合いたいと訓練所内で酒を飲ませたところ

泥酔した訓練生が宿舎を壊すなどの大事件を起こし

それが原因で、訓練所長を辞めさせられ

辞職を覚悟して家に帰ったところ

奧さんから「あなたが信念を持ってしたことでしょう?だったらそれでいいじゃない」と言われ

その後、左遷でケニア駐在員となって

普通ではありえない、ケニアからサモアにそのまま転勤となった不遇の人生を送ることになったのですが

”男豊島”と隊員から慕われた人物で

1983年に中曽根首相がアセアン諸国を歴訪した時に

『将来の国造りを担う青年をわが国に約1ヶ月間招聘し、友好・協力関係を培う』

”21世紀のための友情計画”を提唱し

豊島さんの実力が認められその初代のアセアン青年招聘室長に任命され

ほぼ私と同時期に栄転帰国していたんです。

その前に、トンガ水産局長のSemisi Fakahauに

邪魔をする日本大使館を飛び越えるウルトラCを伝授してくれたようで

通常の外交ルートである在FIJI日本大使館を通さなくてもよい

トンガ王国の外務大臣から日本の外務大臣への”大臣親書”を送ってもらい

当時の外務大臣”安倍晋太郎氏”から

なんと外務省の特殊法人だった国際協力事業団(JICA)傘下の

青年海外協力隊事務局へ通達がなされていたのでした。

当時の派遣担当部署のトンガ担当者から

「外務大臣から直々に派遣の指示書が送られてきてビックリしたよ」

と聞いて、こちらもそれ以上にビックリ

実は、豊島さんの奥さんが陰の支援者で

トンガ出張の時や半年毎の健康診断でサモアを訪れた時に

私の事をとても気に入ってくれてたため

豊島さんからトンガ水産局が再派遣を切望してるとの話を聞いて

『絶対に実現してあげて』と頼んでいてくれたのを

後日知ったのですが

飛び上がるほど嬉しかったですね~

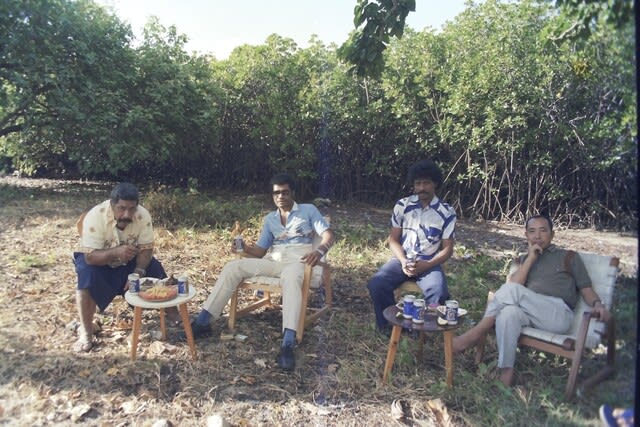

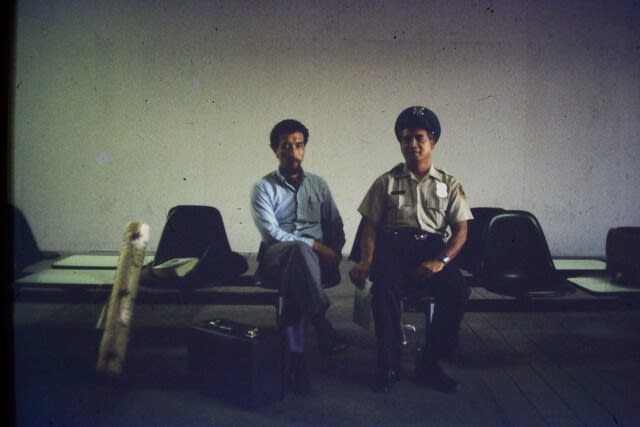

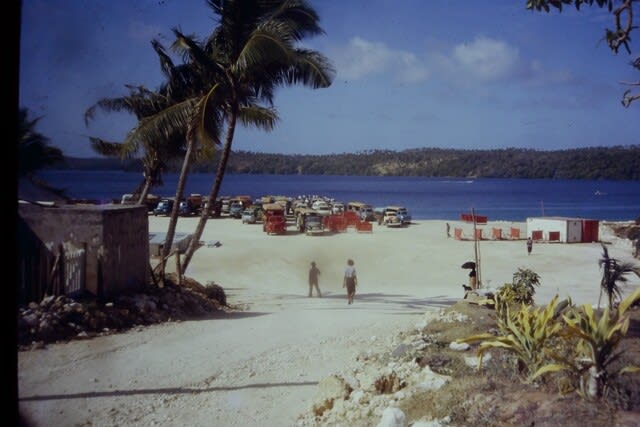

(↓1984年9月定期健康診断のためトンガ派遣中の隊員とサモアに出張した時の一枚)

(私の右隣の車に座っているのが豊島夫人)

とはいえ、シニア試験に無事合格できたのか不安でいっぱいだったところ

ある日サモアの協力隊OBとOGの結婚式があり

披露宴に招待していただいていたため会場に向かったところ

豊島さんご夫妻もいらしゃって

奧さんの方から歩み寄ってきて

「長坂君、シニア合格おめでとう 」と言っていただいたのですが

」と言っていただいたのですが

正直、合格に至ることができたのか不安だったので

「いえ、それが合格点に達することができたのか自信がないんですよ 」と答えると

」と答えると

「あら、心配いらないわよ。あのね、試験前から決まってるのよ 」

」

「だって、長坂君のためにトンガ語の試験をわざわざ作ったんだから 」

」

と笑いながら話してくれて、目玉が飛び出しそうになりました

数日後、合格通知が届き、即座に派遣日も決まり

帰国から約二月後の1984年5月

2年半前と同じ

FIJI経由でTongaに向かいました。

青年海外協力隊のシニア隊員とは

現地手当も国内積立金も現地での待遇もその他の条件も(妻帯者は帯同も可能)一般隊員とは段違い

この時は、FIJIの首都Suvaでいつか泊まってみたかった

GPH(Grand pacific Hotel)に泊まり

大使館での表敬訪問を終えて

ワクワクしながらトンガ行のフライトを待ちました

辛いことも山ほど体験しましたが

それ以上にいろんな人に助けられて

信じられないような幸せな人生を送ることができて

いまでも思い出すたびに

あの時期はこの世の春を謳歌させていただいたなぁ と感謝している次第です。

と感謝している次第です。

【その⑧に続く】

と缶ハイボールを

と缶ハイボールを

と早速暖簾をくぐってみました

と早速暖簾をくぐってみました

と

と

』

』

」と無下に断っていたのですが

」と無下に断っていたのですが との思いから

との思いから を入れ

を入れ 」と気遣ってくれたのですが

」と気遣ってくれたのですが

)

)

と思いつつ

と思いつつ

』とビールを勧められましたが

』とビールを勧められましたが 偉かったなぁ

偉かったなぁ

して予約を入れ

して予約を入れ

と思ったものでした。

と思ったものでした。

動物園行ってたんだよ

動物園行ってたんだよ

」とからかわれながら〕

」とからかわれながら〕

と

と

と思い直し

と思い直し