「地下壕陣地」はどこに?

「ところが赤松大尉は、軍の壕入り口に立ちはだかって「住民はこの壕に入るべからず」と厳しく身を構え、住民達をにらみつけていた」

「最後まで戦うと言った、日本軍の陣地からは、一発の応射もなく安全な地下壕から」

「西山A高地に陣地を移した翌二十七日、地下壕内において」

「赤松は村民の騒々しい声を耳にして再び壕から姿を現し」

上記は「鉄の暴風」からの引用文ですが、住民の証言や元軍人の証言を総合的に考察した結果、「鉄の暴風」で描写されている地下壕は、誰も見ていないことになります。つまり陣地はあったが、地下壕はなかったということになります。

似たような証言として「タコツボ」を掘ったという元軍人の証言や、「タコツボを掘っている」のを見た住民の証言があります。

「タコツボ」というのは通常兵士一人あるいは数人が隠れるぐらいの穴を地面に掘り、敵の攻撃から身を守るためのものです。

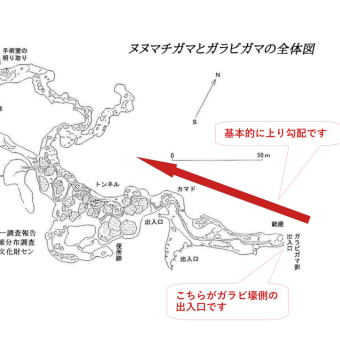

「鉄の暴風」に描写された「地下壕陣地」を常識的に考察するならば、人間が入り込めるような巨大なトンネル状のものだということになりますが、規模の大きさからしてタコツボとは全く違うものであるということがわかります。

そうであるならば、元軍人や住民の証言で「鉄の暴風」における地下壕陣地の描写に誤りがあることは明白で、この時点で信ぴょう性が疑われるということも付加せねばなりません。

はたして、このなかったはずの地下壕から、出たり入ったりして住民を威嚇し、無情にも追い出していた赤松大尉とやらは、いったいどこの誰だったのでしょうか。

複数の証言によって集団自決時には地下壕がなかった可能性が、非常に高いという事実が判明しました。もっと具体的なことを述べるならば、集団自決時において、陣地はあったが地下壕はなかったということになります。

本来なら当事者の証言を決定的証拠とし、神聖不可侵のごとく絶対視する風潮や雰囲気が漂う現代史、特に太平洋戦争関連においては、この時点で地下壕はなかったという「決定的事実」が判明したことになります。

しかしながら、残念なことではありますが「地下壕はなかった」という訂正がなされているといった形跡がありません。

当事者の証言を率先して取り上げて「軍の命令はあった」あるいは「強制があった」という主張を繰り返す沖縄タイムス社は、「地下壕はなかった」という証言は悉く無視し続けているのが現状です。

これは沖縄タイムス社と同じような主張をするマスメディア・ジャーナリスト・学者・反戦や平和団体からも、少なくとも「地下壕はあった」といったような証拠や反論は聞いたことがありません。

あくまで個人的な意見ですが、「地下壕がなかった」ということになってしまえば、当然のように赤松大尉の行動や文言もなかったということにもなります。従って赤松大尉や日本軍が集団自決を「命令・強制」したという主張する側からすれば、よほど都合が悪いものなのかもしれません。

つまり、自分たちの考えに合致する証言は大々的に取り上げる反面、都合が悪くなると一切無視、あるいは排除してしまうような行為を、歴史学という学術研究上において平然と行われているといっても過言ではありません。

そうであるならば非常に残念です。

赤松大尉が指揮する海上挺身第三戦隊が、集団自決時に地下壕を構築していなかったという状況証拠は、実は証言以外にもあるのです。

それは海上挺身第三戦隊の行動そのものを詳細に考察してみると、「造りたくても造れなかった」状態が集団自決時まで続いていた、ということが明らかになっているということです。

この点については、次回以降に続きます。