さてそれでは、ハセガワとスペシャルホビー(SH)の隼Ⅱ型を比較してみたいと思います。その前に隼Ⅱ型について一言したい。従来よりⅡ型には、甲と乙があるとされていた。しかし資料*によれば、陸軍戦闘機の、甲、乙、丙などの区分は武装の相違によって命名しているのであって、隼Ⅱ型の場合武装に変化があるわけではないので、甲乙の区分はあり得ない、というのである。従来Ⅱ型甲と呼ばれていたのは単なる集合排気管のもの。Ⅱ型乙と呼ばれていたのは集合排気管で推力式のもの、という区分である。

ところが隼Ⅱ型には、環状滑油冷却器の有無、と前述のような排気管の相違もあるので、これを組み合わせると隼Ⅱ型には、4つの型があることになる、ということである。この他に推力式単排気管のものは、陸軍でも隼Ⅱ型改と呼んでいたそうなので、都合隼Ⅱ型には5つの細かい型の区分がある。実は偶然だが、ハセガワもSHも、全く同じ型を発売している。環状滑油冷却器のない、推力式ではない単なる集合排気管のものである。ハセガワで同じキットで二種類のマーキングのものを製作したので、それをまず紹介したい。ちなみに、ハセガワの作例の①と②は、3.11の震災以前に造った古いものを震災で傷んだ脚やアンテナ支柱を手直ししたものである。作った時期が違うと見る目も違うと思った次第である。

①ハセガワ1/72・飛行第33戦隊第一中隊長生井大尉機

実は資料**によれば、生井大尉機は環状滑油冷却器なしで、推力式集合排気管のものである。そこで、写真のように排気管だけ、プラバンで集合排気管にした。他は②も同様だが、凹モールドを全面スジボリを入れた以外は素組みである。手間のかかるのはスジボリだけである。

塗装であるが、戦隊マークデカールがキットのとは合わないので、マスキングと筆塗りででっちあげた。日の丸もマスキングで塗った。胴体の白帯は、ウォッシングの際に黒いコンパウンド(金物屋で買った特殊なもの)で磨いたために薄汚れたのが取れないのが情けない。

上面のまだら迷彩は、数センチ角の画用紙に、千枚通しで穴を開け、ぐちゃぐちゃいじって、適当な模様にしたものを何枚も用意して、エアブラシで吹いた。わざと日の丸周囲の斑の密度を濃くするとか、機体全体で見て見栄えがするように、斑の密度は調整してある。搭乗の際の足踏みの黒いステップは、大抵の資料では左翼付根だけであるが、キットの説明書通り右翼にもつけてしまった。

間違いは落下タンクである。このタイプはSHのキットと同じような落下タンクの取り付け方法が普通のはずなのである。製作当時はそこまでリサーチで気付かなかった。ただし、改造前の推力式排気管ではないハセガワのタイプの落下タンクはこれでいいのである。つまり小生が戦隊マークの都合で推力式排気管にしたから落下タンクが間違いになったのであって、ハセガワの製品の間違いではない。

②ハセガワ1/72・飛行第55戦隊機

この機体も①と同じ型である。従って、落下タンクの間違いも、①と同様と言うことになる。戦隊マークは、キットのものではないが、どこから調達したか資料を紛失してしまった。この機体だけはプラバンでカウルフラップを半開状態にしてみた。カウルフラップのある機種は、半開状態が見栄えがすると思っている。

このように、ハセガワのⅡ型は、隼らしい雰囲気を良く出していて、凹モールドならば十分といったところだろう。ただし、実機写真などではわかりにくいが、キャノピーの形がやや変で、大き目な気がする。米国で再生した飛行可能な隼はキャノピーが小さいため乗りにくく、故意に大きくしたくらいだが、このキットを見ると十分大きい気がするのである。同じ日本機の再生機でも零戦はこのようなことがないから、隼のキャノピーは明らかに零戦より背が低い小さいはずであるが、そのような大きな差があるようには見えない。やはり古いキットのゆえんであろう。それにしても600円を切るのだから、パーツ取りには手頃である。

下の写真で機首下面の滑油冷却器の幅が狭いのが分かる。最近の資料*によれば、幅がキットの1.3倍くらいあり、脚収容孔あたりで絞られている。また推力式排気管使用の型には、ペーパーロック防止用の、燃料冷却器が主翼下面中央についていることが多いはずだが、忘れてしまった。

③SHの1/72 飛行第64戦隊第中隊 愛国ビルマ日本人會献納機

前回記事に掲載のものである。キットはⅡ型甲とうたっており、推力式排気管ではないのに、落下タンクが脚の外についていて、支持プレートと半円形の支持架でタンクを支えているのは、全くの間違いとは言えないにしても、例外であろう。ややこしいことに、資料**のカラー図には、この機体は推力式排気管の型ではないことになっている。調べればきりがないものである。

しかもキットのパーツには、ハセガワと同じ取り付け方法の落下タンクがついているから、これを使えば良いのだが、説明書には何も書かれていないので、取り付け位置が分からない。

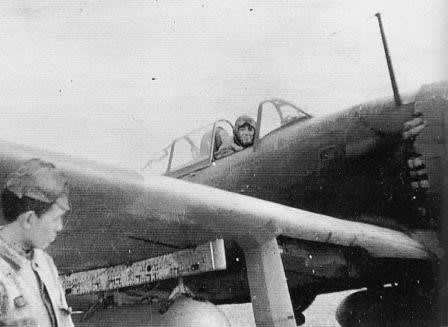

作例では支持プレートと落下タンクが随分離れているように見えるが、下の実機写真(Ⅲ型だが)でも案外離れている。落下タンクは主翼より離れていた方が干渉抵抗が少ないのである。それでもタンクは0.5mm位上げたほうが見栄えが良いと反省はしている。

この角度から見ると機首の垂れが気にならないが、これは機銃覆いでごまかされているためである。また明らかにキャノピーの大きさが、ハセガワに比べると小さいが、小生の山勘では、SHの方に形も含めて分があるように思われる。機体全体がほっそりしているところも、SHの方が好感が持てる。

④ハセガワとSHの比較総評

72の図面でカウリング前端から尾翼までの全長を比較すると、ハセガワが1mm弱長く、SHが0.5mm位短い。ハセガワの全長が長いのはカウリング全長が長いためである。しかもカウリング全幅はやはりハセガワの方が少し大き過ぎるようである。このように全体的にハセガワの方が太って大きいようだが、イメージを壊すほどではない。

SHの方はスジボリなところや、キャノピーの大きさと形の良さ、隼のほっそりしたイメージが長所であるが、繰り返し述べた、カウリングの前下がりは、相当イメージを悪くしている。これは修正困難なだけに困る。

といった訳でタミヤあたりに、隼Ⅱ型の決定版を出して欲しいと思う次第である。隼は塗装バリエーションが多いから簡単に多数作れる72が欲しいのである。私事だが、タミヤは静岡市の駿河区にあるが、旧清水市との境目あたりにある。母と仲良しだった叔母さんが今でも清水区に住んでいる。だから子供の頃叔母さんの家にはよく遊びに行ったのだが、タミヤが近くにあるとは知らなかった。

資料* 世界の傑作機No.67 陸軍1式戦闘機「隼」(P13)

資料** モデルアート臨時増刊No.395「隼」

全く新しく書かれていて読み応えがあります。No65や

モデルアート隼の塗装とマーキングは、当時一番の

参考資料でした。同じ集合排気管なのに推力式との

差がスピードが、あったのかな。

私の作るのはアリイ(旧LS)の57年前のキットに

なります。

参考になります。

小生はアリイのキットは、鐘馗を作りましたが、ハセガワの新しいのに負けないくらい、いい感じになりました。アリイの隼、完成お待ちしております。

とモデルアートの隼の事でした。

落下タンクはどうするか、考え中です