珍しいものといえば、これほど珍しいものも中々なかろう。戦時中、日本は鋼材の不足に悩んだ。船などはその典型的なものである。コンクリートは純国産の資材である。ならば、コンクリートで船を作ってしまったら。コンクリートで船を作る。いかにも泥船じみていて、浮かぶかどうか疑問を感じる。しかし、実際に造ってしまったのである。大東亜戦争当時の日本人がいかに苦労を重ねたか、という象徴でもある。

ここにあるのは二隻である。写真に写っているのが一隻の船首から船尾までである。右が船首。現在は二隻が防波堤として使われている。場所は広島県安浦町。呉線の安浦駅下車で真東に1km位行ったところである。グーグルマップでも確認できる。

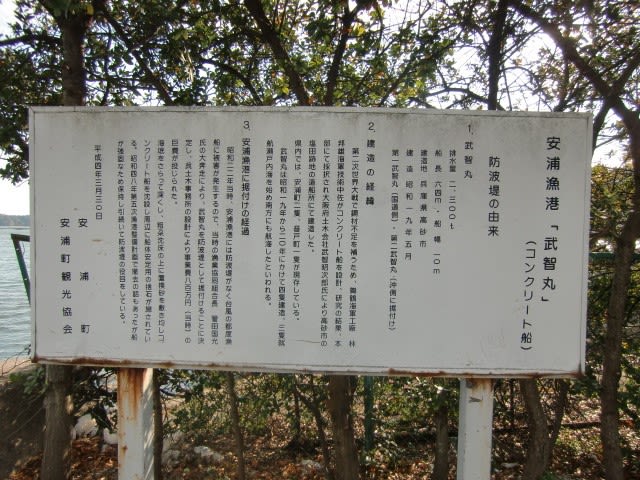

ここには船のスペックと経緯等がきちんと看板に記されている。大東亜戦争の遺品の展示に説明板をつけているのは、案外珍しく、多くは説明もなく、放置されているのであるから感心する。説明板によれば、海軍の技術者の設計で土木工事会社が建造にあたり、船は4隻が造られ、3隻が瀬戸内の航路などで使われ、1隻は南方にまで派遣されている。船は「武智丸」と総称され、個別には武智丸、第二武智丸、第三武智丸などと呼ばれていた。排水量2300トンというからそれなりの大きさである。

二隻が船尾を突き合わせて配置されている。グーグルマップによれば手前が武智丸で奥が第二武智丸。船体の途中で色が変わっているところが喫水線だから、泥船にしては、乾舷(水面より上の船体)が案外高かったのである。イギリスでは、第二次大戦機に木製機が活躍した。英国は、複葉機の木製技術を絶やさなかったのである。そこにヨーロッパの技術の深さを感じる。ところがコンクリート船などを考えたのは日本だけだったろう。日本人は必要に迫られれば独創を発揮する証拠である。

船尾には、甲板からの出入り口がある。

船首であるが主要部には鋼材が使われている。もちろん鉄筋は入っているのだろう。コンクリートは引っ張りに弱いので、曲げには弱く、波が荒くなくても乗っていて不安だったろう。

船尾方向を見たものだが、甲板に開口部があり、このあたりにブリッジがあったものと思われる。見物は手摺の内側だけだが、手摺はオリジナルではないだろう。

防波堤になっているから、船の向こう側が瀬戸内海であり、手前に漁船がいる。生きて市民の役に立っているのである。

「水の守り神武智丸」という看板があるところをみると、大切に扱われているのだろう。それでも、保護もなく波に洗われて劣化するだろう。ダムもコンクリート製ではないかと言われればその通りであるが、靖国神社あたりで保存するのがいいのだろうが、全長64mは大きすぎる。鹿児島の鹿屋基地に展示館があるが、そのあたりが最適といったところであろう。とにかく防波堤の代用ではなく、永久保存させてあげたいものである。