2月初旬に試し撮りをしたままになっていた

WilliamOpticsの0.8×レデューサーですが、

3/10出撃の際、DOBで撮影する傍ら

バックフォーカス調整を再度試みました。

この件です

前回は冷却CMOSを使いましたが、フルサイズの方が画角が広い分

周辺の星像を判断しやすいと考え今回はEOS6Dを使います。

黄色矢印部を回転させてバックフォーカス調整、

赤矢印部で締め付けて位置固定です。

移動量を測定すると1回転で0.8mm移動でした。

(というかよく考えたらP0.75のネジってことですねコレ)

これを一回転ずつ回して確認していくのはとても大変なので、

まず一番縮めた位置から5回転(4mm)ずつ移動させて撮影、

良さげな位置から少し前後にズラして撮影してみます。

毎回ピント合わせが必要なのでバーティノフマスクで

合わせ易いように対象はシリウス周辺としました。

撮影条件はすべて以下です。

KENKO MILTOL400ED WilliamOptics FLAT6AⅢ 0.8×レデューサー

CANON EOS6DHKIR ISO6400 30秒

ピントが判別しやすいようにASI AIRにUSBでつないで撮影です。

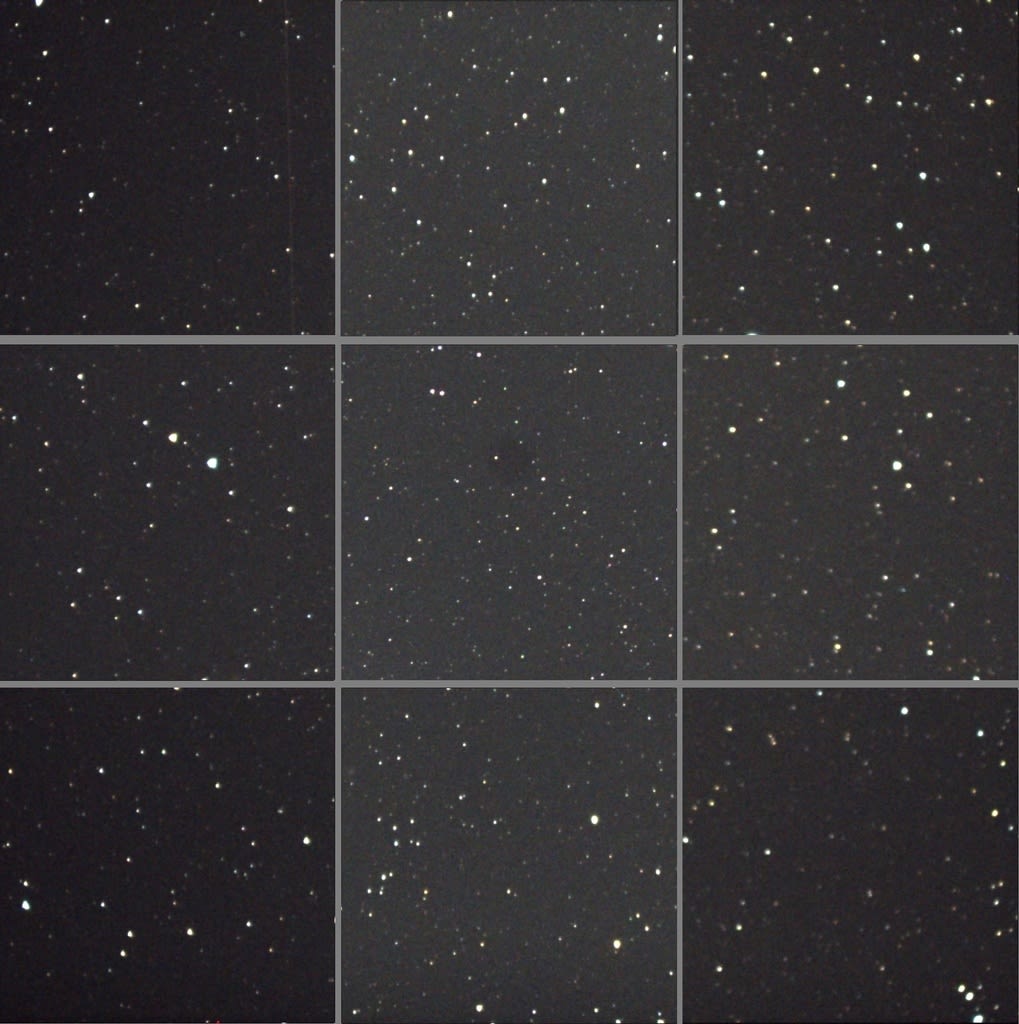

①一番縮めた位置(0回転)

上下左右+4隅+中央の9か所を500×500ピクセルで切り出し

盛大に周辺星像が伸びてますね。

①フルサイズ画角全景

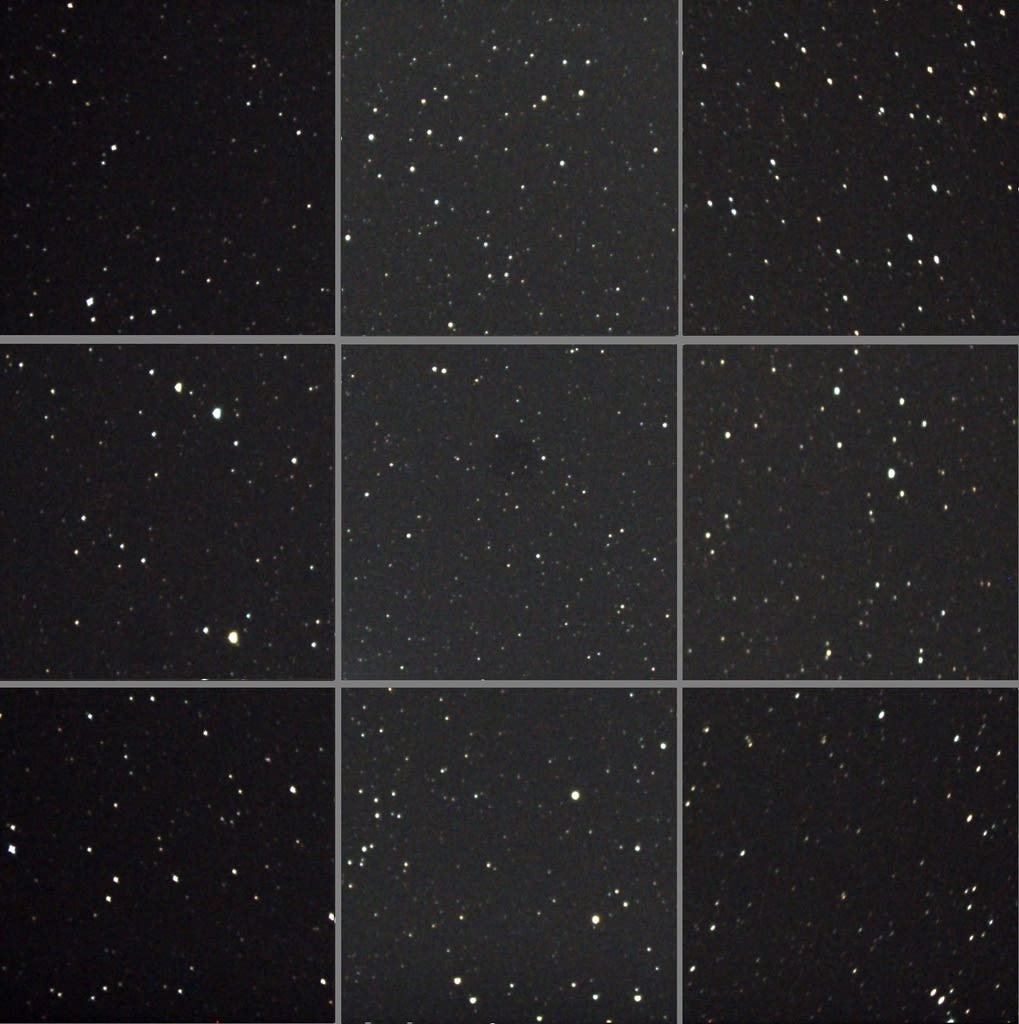

②5回転(①から4mm後退)

上下左右+4隅+中央の9か所を500×500ピクセルで切り出し

少し良くなってきましたがまだまだです。

②フルサイズ画角全景

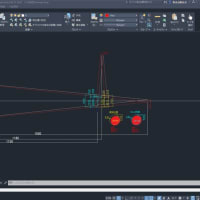

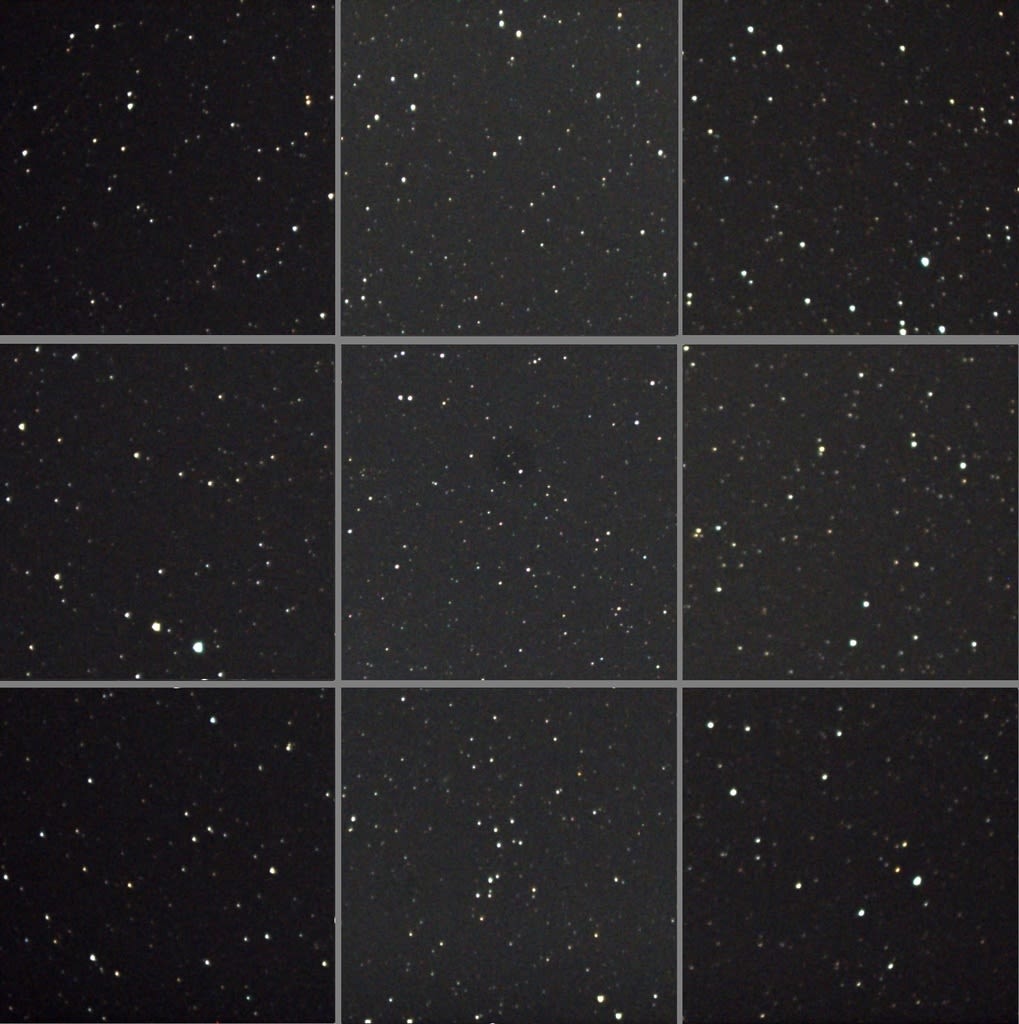

③10回転(①から8mm後退)

上下左右+4隅+中央の9か所を500×500ピクセルで切り出し

かなり良くなってきました。この辺かも。

③フルサイズ画角全景

④15回転(①から12mm後退)

上下左右+4隅+中央の9か所を500×500ピクセルで切り出し

ちょっと悪化してきました。

また、コマの方向がメリジオナル(放射方向)から

サジタル(円周方向)に変化しています。

④フルサイズ画角全景

ということで、この中では10回転が一番良さそうだったので、

その前後で再度撮影してみます

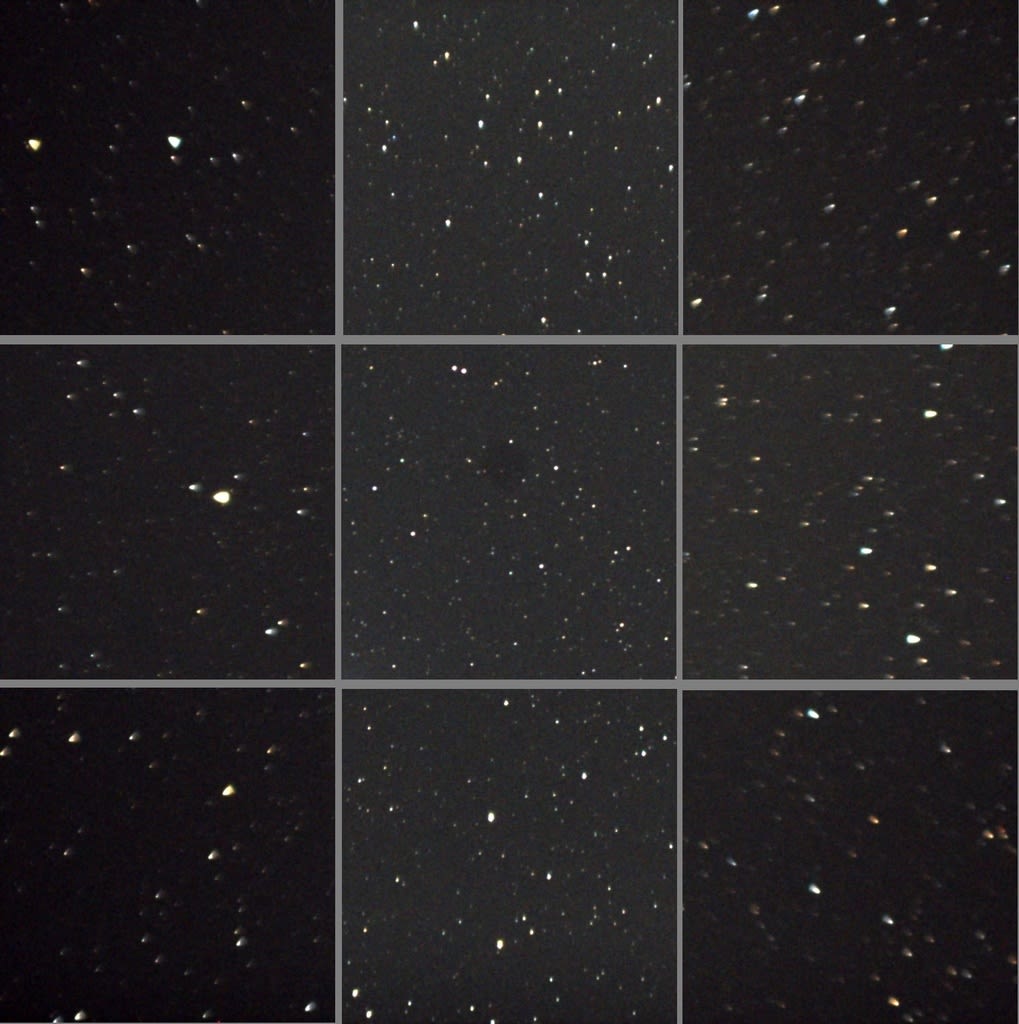

⑤9回転(①から7.2mm後退)

上下左右+4隅+中央の9か所を500×500ピクセルで切り出し

若干変形はしていますがフルサイズ周辺でこれなら良さそうです。

⑤フルサイズ画角全景

⑥11回転(①から8.8mm後退)

上下左右+4隅+中央の9か所を500×500ピクセルで切り出し

若干サジタル方向に伸び始めている感じです。

⑥フルサイズ画角全景

ということで今回の確認では

9回転(0回転から7.2mm後退)が

一番良さそうということになりました。

この位置でレデューサー前端部から撮像素子までの距離を

測ってみると約118mmでした。

前回の計算が124.5mmだったので6.5mmほど計算とは違う結果に。

まあ3枚玉前提の計算だったので2枚玉のミルトルではこの位置なんでしょう。

また、周辺減光ですが、ヒストグラムのピークが左から1/3位の位置に

なるようにレベル補正するとこんな感じです。

(うわぁゴミがいっぱいだ・・・)

フォーサーズの冷却CMOSで使う分にはあまり気にしなくてもよさそうです。

次回この位置で何か撮影してみたいとは思いますが、

春はミルトルで撮るものが無い・・・。

早い時間に冬の対象を撮るか明け方夏の対象を撮るかですね。

あとミルトルとレデューサーの接続部のリングも

なんとかしないと・・・。