2報

17mデルタループの最終調整

前回のとりあえずの組み立て、計測後にエレメント全長を調整してみることとした。

調整手順は、

- 試作Try #1ではSWR最低になる周波数が17.650MHzと少々低めだったので当初の計算からTry#2では21cmきりとり様子を見た。

- Try #2で、今度は少し高めになって18.191MHzになってしまったので

- Try #2.1として切り取った21cmのワイヤーからその約半分の10cmの接続部を製作してその効果を見た。

- その後Try #3として55mmと46mmの延長コードを作成し、Try #2nの10cmのワイヤーに入れ替えて、Try #3として最終的に46mmの延長を使って完了とした。

最初の計測をTry#1として調整毎の測定値から短縮率を求めた。使用した波長は

18,100MHzにて、16.56311923mとして短縮率はエレメント全長÷波長で求めた。

試作順でのSWR最小値の周波数とその時のエレメント全長と短縮率

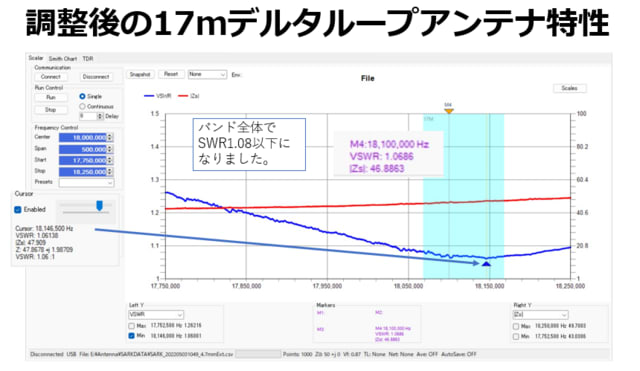

Try #3.1でやっと最低SWR点がバンド内に来たので調整を終了としました。調整後の特性はこのようになりました。

取っ手部分の抵抗値は高いとはいえ、今回はC-FRPで本体部分に導通があるという事で手元に塩ビ管をかぶせてVマウントへ取り付けました。これで内部に電線を通せば全く問題なく軽量のデルタループが実現できることがわかりました。

エレメント取り付け部の詳細

前回取り付け部分の説明を省いていましたのでここに書いておきます。

第1報でエレメントの詳細には記載したが、取っ手部分の絶縁には33cm長さのVE-22の塩ビ管を使用しました。外径26mm、内径22mmでVP-20(外径26mm/内径20.6mm)とほぼ同様に使用できます。これがなんと釣り竿の取っ手にすっぽりと収まるのでグリップの先端に絶縁テープでストッパー代わりにまいて止めを作りました。

この塩ビ部分でVクランプに固定しています。U-ボルトで固定する際に直接でもいいのかもしれませんが絶縁と、補強を兼ねてVE-22をかぶせた次第です。

VE-22を装着したところはこんな感じです。

自宅のベランダに三脚で上げてみたところ、きょうSSBでの初交信が成立しました。

2022/05/04 16:13 JST. JS6TWW 沖縄県島尻郡南大東村固定局、大東OM、59/59でした。

FT8を使用して受信レベルを1/2λツウェップアンテナと比較しています。データ整理が十分ではないですが受信SN比の差の平均値として±1dB程度の差しかないので同等程度の能力はありそうな感じです。

以上

釣り竿もUSの方まで送ってくれそうなので早速オーダーしたいと思います。

この夏の楽しいProjectになりそうです。

10m2本でフルサイズの40m-Rotary Dipoleが作れますね。現在使用中の短縮型に比べての性能比較が気になります。

接続部分での抵抗をはじめ高出力時の耐久性にも興味があります。

早速のコメントありがとうございました。耐久性はエレメントよりもむしろバランのほうが問題になると思います。使用したバランはSSBであれば100W送信でも大丈夫でした。アンテナのインピーダンスが低い形式の場合ではエレメントに電線を通したほうが無難だと思っています。

釣竿アンテナ→釣竿アンテナDP→釣竿デルタループ・アンテナという風に進化できました。「TNX」

>18Mhzデルタループ・アンテナ... への返信

ご覧いただきありがとうございました。性能的には例えばアルミパイプで制作したもp野に比較して性能は少し落ちる印象でしたが、移動運用で使用するには軽量であることが組み立てするのに簡単でいいと思っています。