前回 https://blog.goo.ne.jp/igoartmania/e/f313a279f4c9e8c1a94e3f1e6c53fd4d

こんにちは、囲碁計算機の関です。

前回は作ることになったきっかけを書きました。

「囲碁の仕組み」オンリー。

一見、いちゲームでしかないし、無理っぽいですが・・・

なんと、難しい魔法のような戦法や技術を使わず、ルールに書いてあること&ちょっと遊び慣れるくらいのレベルで、計算を成り立たせることができました!

今回の記事で使うのは、以下の二つ。

というか囲碁のルールは究極、これだけです。

1・囲碁は陣地(地・じ)の大きさで勝負。最後に大きいほうが勝ち。

陣地は、空いている場所です。石のところは違うんですね。

はしっこを使って囲んでも大丈夫です。

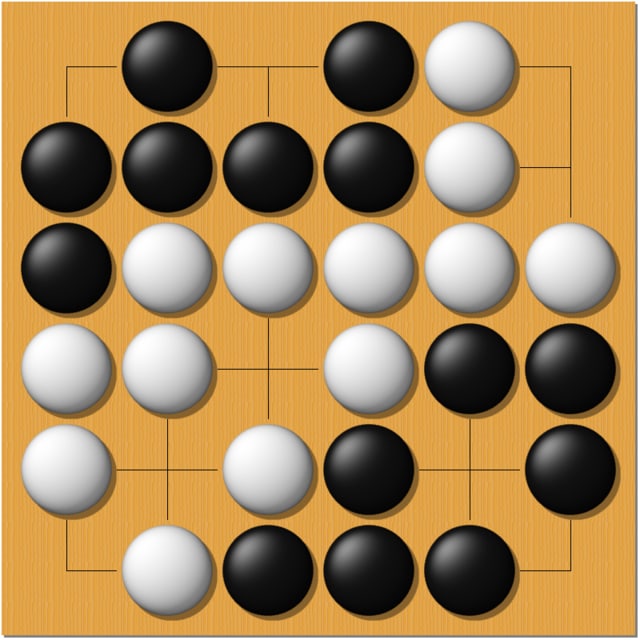

たとえば、この形でしたら・・・

▲が黒の陣地です。4つ。「4目」(よんもく)です。

同様に■が白の陣地。こちらは「5目」です。

ということは・・・「白の1目勝ち」となります。陣地が1個多いからです。

2 相手の石のまわりを囲むと、取れます

石から出てる線。

これを四方、ぜんぶ塞ぐと取れるんですね~

いくつ石が集まっていても。1億個でも変わりません。線が出なくなると取られます。

石を取ると、そのぶんだけ相手の陣地が狭くなります。

1つ取ると「1目」減ります。10個取れば10目、1億個取れば1億目、相手の陣地を無に帰すことができます。

(これは次回扱います)

まとめると「石の取り合いをうまくやりながら、陣地を大きくしてくださいね」というゲームが囲碁なんです。

°˖✧˖°°˖✧▿✧˖°˖✧˖°˖✧˖°°˖✧▿✧˖°˖✧˖°˖✧˖°°˖✧▿✧˖°˖✧˖°˖✧˖°°˖✧▿✧˖°˖✧˖°˖✧˖°°˖✧▿✧˖°˖✧˖°˖✧˖°°˖✧▿✧˖°˖✧˖

ここで、今回大変助けられたのは・・・

「〇目勝ち」というふうに、「どれくらいの差で勝ったか」というのが数字でちゃんと出るところです。

ただ「勝ち」「負け」だけじゃなく、どのくらい離したのか、も囲碁の世界は大事にしてきました。

「なるほど、1目差なら最後までチャンスがあったのか」「いやあ、20目差だと最初のほうに原因があったんだなあ」

など、反省材料になるからかも。

(途中で「負けました」と言って終わることあり、プロの世界ではむしろそっちのほうが多い。

そうなった場合は「中押し」(ちゅうおし)といいます。)

さて、本題です。

(ジャーン)

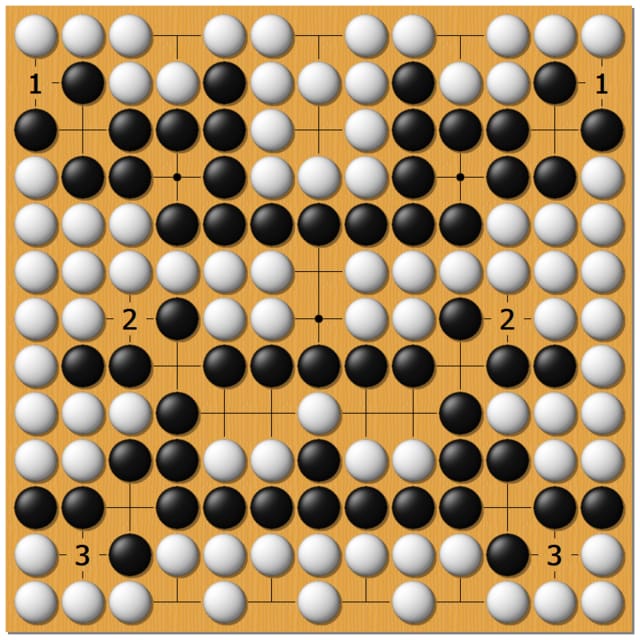

こいつが、2000年ともいわれる囲碁の歴史において初の「計算機」(1+1~3+3まで可能)

だ!!!!!!!!!!

・・・これだけ見ても実は意味不明です。

普通の囲碁だとありえない形ですし、ちゃんと使い方に沿わないといけません。

所定の位置に、このように数字を振りました。

これは、電卓にある数字のボタンだと思ってください。

この数字の場所に黒石を着手することで、

〇+〇

ができるというわけです!

やってみます。

「1+2」でいきましょう。

囲碁はまず黒からです。

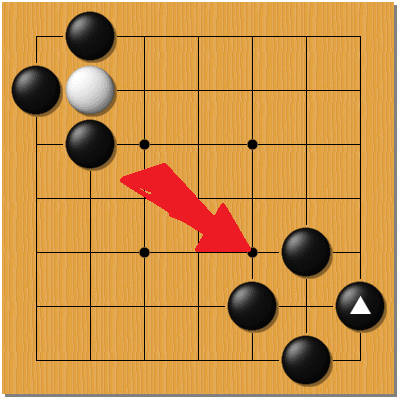

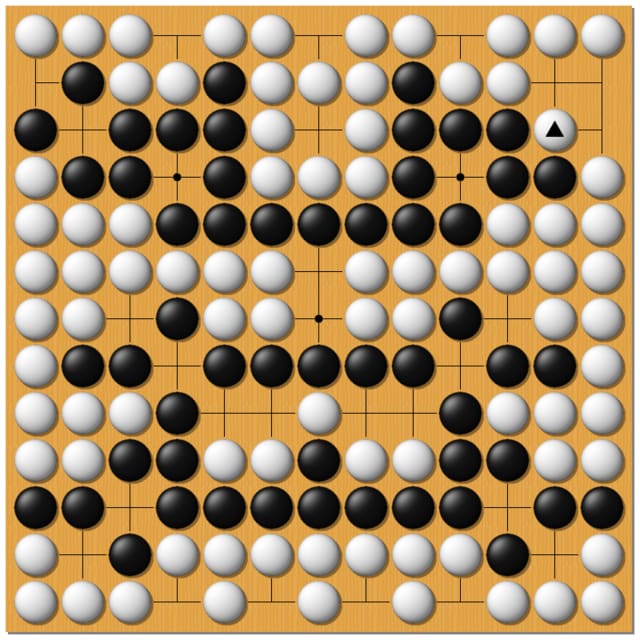

「1」の数字がある場所に、黒石△を置きます。

次は白の番です。実は、いまめっちゃチャンスが巡ってきています。

どこに白は置けばよいでしょう?

ここです!こうすると、黒石三つ取れちゃいます。白、大成功。

~~~●●●<さようなら...

続けて

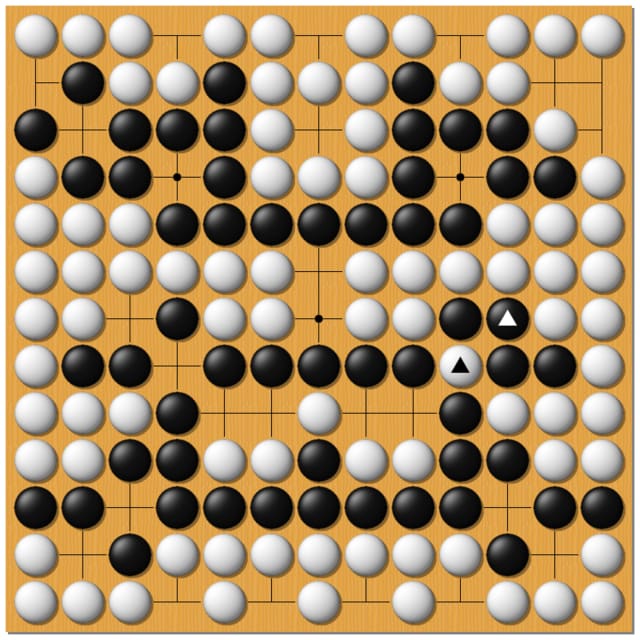

こんど黒なので、「2」のところに黒△を置きます。

次の白では、白▲。

これもやはり、黒4つの周りがぜんぶ囲まれて

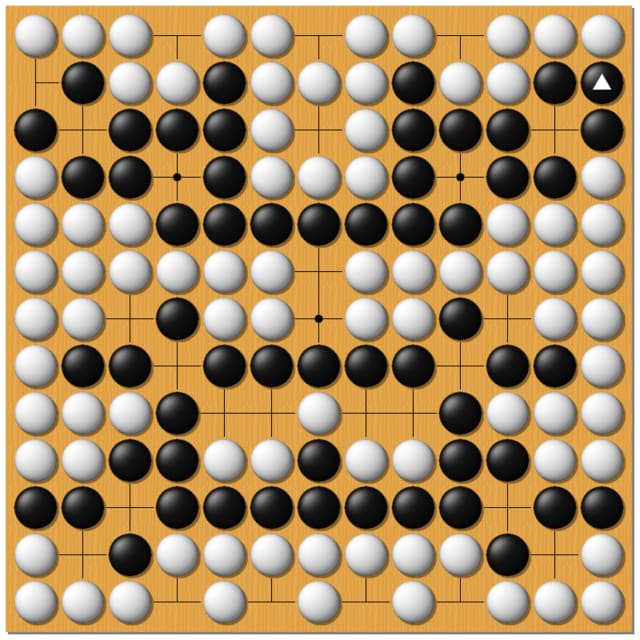

こうなりました。

黒石が取られた跡地も、白の陣地になっています。

黒が置く→白が取る→また黒が置く→また白が取る

という、謎の作業でしたが

これで、結果を確認してみると

白が3目勝ち

になるんです・・・!

そういえば1+2も、=3だったような・・・あれ・・・

というわけで、「最後にどれくらいの差になるか」

を使うことで計算結果を出すシステムを思いつきました。

今回だと、1と2の場所が「入力」で、結果の3目が「出力」にあたります。

1と3に入れると「4目勝ち」、3と3に入れると「6目勝ち」に、ちゃんとなります。

これなら、足し算を忘れてしまっても、囲碁さえできれば思い出すことができますね!!

原理は、上に書いてあることで全てです。

次回は「ほんとに3目なのか?」をじっくり確かめてみましょう。