どうも、囲碁の先生してます関です。

1月30日と2月27日、「入門書の歴史」 ありがとうございました!

youtubeでも動画アップされてますので、ぜひ見て見て下さい~

だめだとは思うんですが、たくさん喋ったり

どうも、囲碁の先生してます関です。

1月30日と2月27日、「入門書の歴史」 ありがとうございました!

youtubeでも動画アップされてますので、ぜひ見て見て下さい~

だめだとは思うんですが、たくさん喋ったり

「普通の能力を有する者に在りては婦女子と雖(いえど)も此一編を篤と熟読研究せば

棋道が如何なる趣味有るものなるかを知了せん事蓋し疑ひを容れざる處なり」

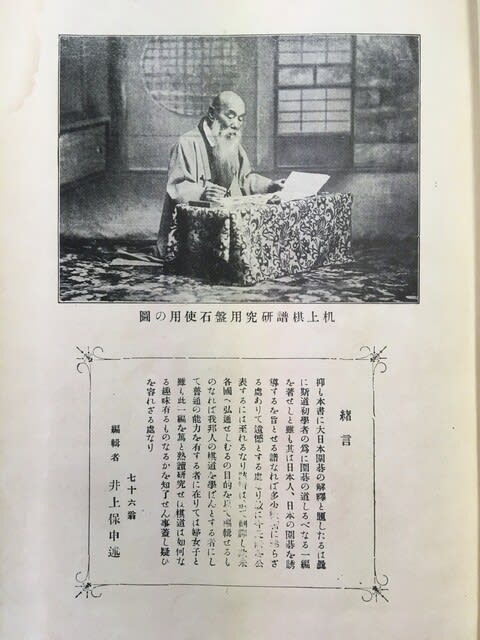

(1909年 『大日本囲碁解釈』井上保申)

「チェスや将棋は、完膚なきまでに相手を打ちのめすゲームですね。その点、囲碁は、相手も地を取りますが自分も地を取ります。

「完膚なきまで……」という息づまる戦いではなく持久戦。チェスや将棋が短距離走なら、囲碁はマラソンに例えられるでしょう。

女性に向いているという所以は、こうしたゲームの性質にあるのではないかと、私は思います。」

(1995年 『これだけで碁が分かる 入門から初段まで』石倉昇)

「最近は、女性や入門初心者が行きやすい“囲碁が打てる場所”が増えています。」

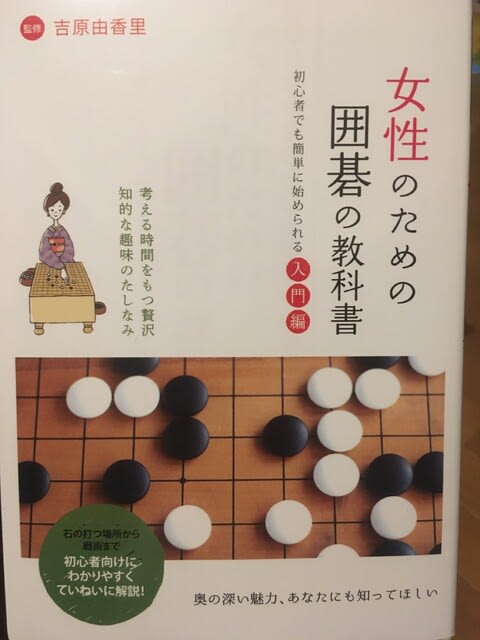

(2014年 『女性のための囲碁の教科書』)

入門書を調べていると、ときたま「女性」について言及した文章がでてきます。

でてきます、とわざわざ書いたのは、「男性」という文字のほうは、わざわざ出てこないためです。

2月27日(日)の第2回「入門書の歴史」

その内容を少しお見せしたいと思います。

残席まだまだありますので、ご予約いただけたら嬉しいです!

1、『大日本囲碁解釈』と明治の女性

「婦女子といえども」。

囲碁をする人は男性なのが普通で、女性が囲碁をやるのは珍しい、という背景を感じます。

そして、ここでの「普通の能力」とは。

明治時代の女性の立ち位置を「良妻賢母主義」というキーワードで振り返り、

この入門書の2年後、平塚雷鳥らが立ち上げた『青鞜』という雑誌の活動、

(「元始、女性は太陽であった」の創刊宣言、その意味を読み解きます)

同時期に活躍した囲碁の「天才」喜多文子氏について紹介し、

前書きの文章の背景、井上師の心情を探ってみました。

2、「現代入門書」と女性、そのはじまりと問題点

囲碁教室での指導を活かし、現代的な水準の入門書を定着させたひとり、石倉昇プロ。

彼は同時に、やはりその体験から「女性」への囲碁普及に積極的になっています。

しかし、ここで引いた石倉プロのコラムには、言いたいことが山ほどあります。

将棋やチェス?「囲碁が女性に向いている」ことの理由付けは?

分析すると、「明治」が現代に蘇ってくるはずです・・・!

囲碁の世界に残る問題を、ここでは批判的に考えてみます。

3、誰が入門書を作ってきたのか、作っていくのか

『女性のための囲碁の教科書』

これは「おっ」と思わせる、思い切ったタイトルだと思います。

大変におすすめの入門書。囲碁を始めるために必要な内容がきれいにまとまっています。

そのうえで、女性にフォーカスしている。

本書の書き手が誰であるのか。男性が書いたとしたら、女性が書いたとしたら。

そしてその方針をしっかり見ていくと、ある問題意識をもって囲碁の世界を見ている、

注目すべき仕事がそこにはありました。

4、「女流」の囲碁界的な意味

「入門書」からは少し離れることになりますが

以上の三冊について検討したうえで、囲碁の世界において「女流」と名指されるものとは何か、考えてみたいと思います。

果たして囲碁の歴史は、「囲碁をするのは男性が普通」という格差を打ち破ることができるのか?

おおむね以上となります。

乞うご期待!!!

参照文献(囲碁関係以外で)

『良妻賢母主義から外れた人々』関口すみ子 2014年 みすず書房

『良妻賢母の世界』仙波千枝 2008年 慶友社

『『青鞜』 女性解放論集』堀場清子編 1991年 岩波文庫

どうも、囲碁の先生してます関です。

(第2回は2月27日!まだ空席あります!)

先日、平井の本棚で1月30日に行われました

入門書の歴史 第1回の動画をアップしました。

前後編で2本になっております。

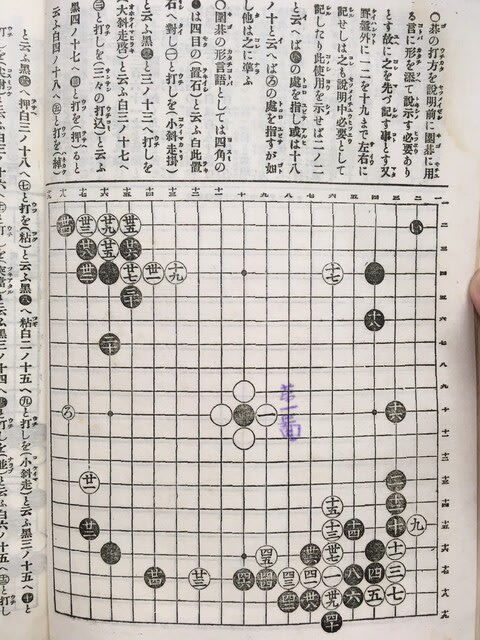

前編では、明治42年の入門書『大日本囲碁解釈』を紹介。

ドヨメキが起こるくらい、現代と感覚が違う点を頑張って伝えてみました。

後編では、現代に向けて入門書が変化していく流れをお話ししています。

石倉昇プロの1994年の本あたりから、現代的な潮流ができあがるのではないか(「現代入門書」)

ということを考えてみました。

テーマ的にお堅いところはお堅いものになっていますが、

笑いありドラクエありで進めることができたんじゃないかと思います。

発表の内容については、ひとまず動画に任せるとして

自分が研究をして何かを発表するときに気を付けることにした点がありますので、

今回はそれを紹介してみたいと思います。

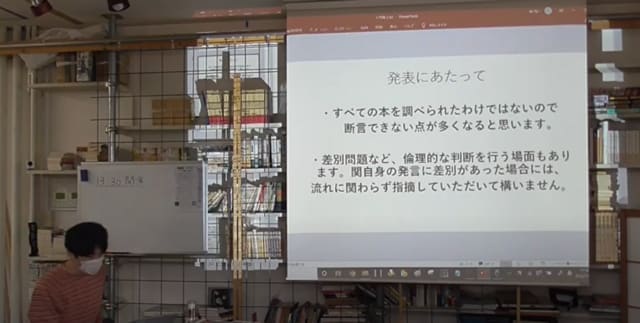

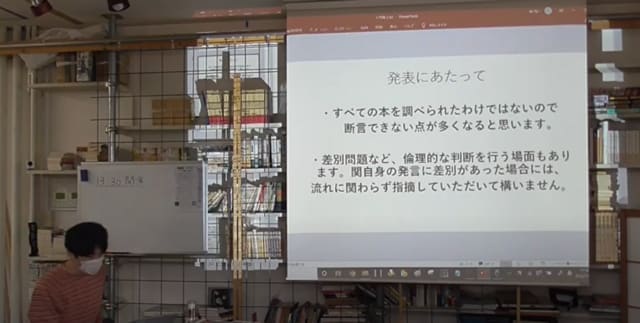

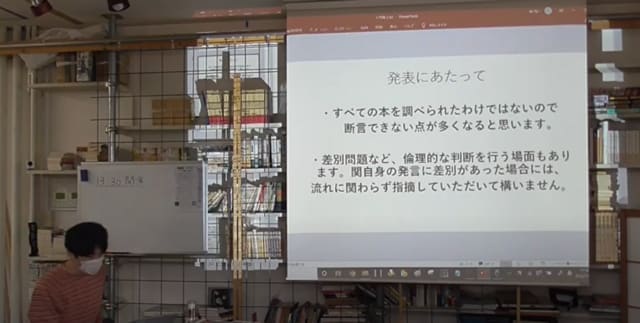

☆流れに関わらず指摘していただいて構いません

まず最初に、二つのことを表明しました。

このうちの後者が、今回特に大切に思っていることです。

今回の「入門書の歴史」というテーマでやるにあたり

もっとも大きな存在感を持った人の本の中で、どうしても見過ごすべきでない、

女性差別的とみられる箇所がありました。

第2回の「入門書とジェンダー、明治と『青鞜』」で指摘する予定でおります。

入門書を書く技術の積み重ねは凄いものであることを動画で解説していますが、

同時に、囲碁界がずっと抱えている問題点もあったのです。

(その人だけでなく、全体の問題とも見たいところです。)

それをスルーして発表することは、特定の属性の人が踏みつけられているのに、何もなかったことにしてしまうのに等しいと思いました。

とはいえ、書いた人も、それを指摘しようと思っている私も、男性です。

私は、男性以外の者としての主観を持ったことがありません。

研究書やほかの人の意見も参考にしていますが、

それでも私が完璧に話せるとは考えていません。

つまり私が無自覚に差別してしまう危険もあると思います。

それもまた、そのままにしておくべきとは思えません。

本来、どんな場合でも差別は指摘されてよいものです。

しかし、なかなかできることではありません。

具体的な人間関係のなかで、とっさにはもちろん、後からでも指摘することには大変な困難があることがほとんどでしょう。

私がこの会をこのテーマで開くのですら、怖がりながら(今も)悩んだすえに決断したものです。

そこで、「場」のシステムからそうしちゃおう。

差別と感じたら指摘してよい、という決まりを作りたいのです。

今回いちばん喋るのは私なので、ひとまず「関自身の発言」にしました。

「もし私の発言により、どなたかが抑圧を受けてしまった場合は、

イベントの流れを止めても指摘することができます」ということを明示しました。

イベントの最中でも後回しにせず対応しますし、終わった後でもいいです。

わざわざこの明示をすることには(特に囲碁の世界では)意味があると思っています。

囲碁の世界は、昔から「囲碁が強い人が雲の上」みたいな雰囲気があります。

それはプロ棋士のことでもあるし、

たとえば囲碁部や同好会において、その中で一番強い人がエラくなっちゃったりしがちです。

何気ない会話でもそうですが、特に囲碁を教わっているときに、

どんな発言でも、「強いから」許されてしまうかもしれません。

一方的に厳しいことを言ったり、怒ったりしても。

(最近は減ってきていると信じますが・・・。)

もしそうだったとして、指摘できるだろうか。

加えて、囲碁は伝統的に男性のプレイヤーのほうが多いものでしたから、

男性&囲碁強い人が、大きな力を持ちやすいという傾向があります。

この言い方が良いか分かりませんが、マジョリティになりやすい。

私は、囲碁が強いほうの男性であるので、その点を自省しつつ臨むべきだと思います。

また、参加した囲碁の会が、問題なく楽しく進んでいたとします。

楽しく成り立っているのは素晴らしいことですし、このイベントもそうでありたいものです。

しかしその途中で、些細にも思えるけれど、引っかかることを言われたとします。

相手に悪気はなさそうです。忘れようと思うけれど、なんかモヤモヤしてしまいます。

(「マイクロアグレッション」のようなもの)

そういう場合にも、言えるような場にしたいのです。

「せっかくの楽しい場だから、壊してしまうのは申し訳ない。」

「些細なことだから、それを指摘するのは不快に思われるのではないか。」

という思いが歯止めになってしまいます。

「いや、いいんです、そちらのほうが大ごとです」

というメッセージを、場のシステムによって出すことができるかも知れません。

いきなりすべてが変わらないかも知れないけれど、

少なくとも私のいるところでは、そうしたいと思います。

このようなことを「息苦しい」と評する人がいる世の中だと思いますが

私はこうした考え方があることで、生きるのがだいぶ楽になったひとりです。

2月27日(日)の第二回も、しっかり準備して、興味深い発表にしたいと思います。

ぜひご予約ください~~!

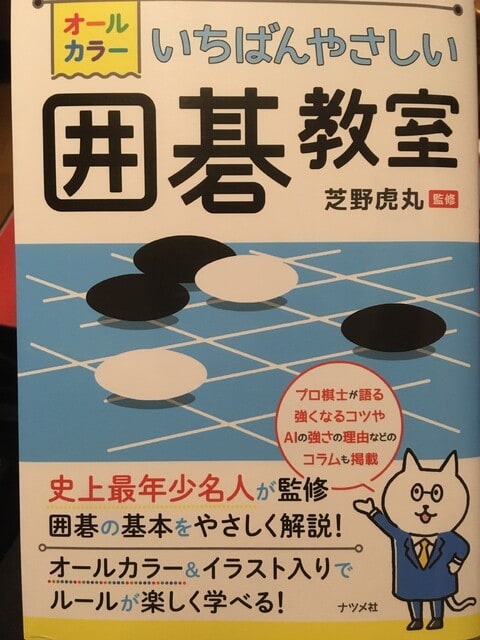

・・・ほかにもあるかも知れませんが、いま「入門書」といったら、こんな感じじゃないですか?

勿論、いろいろな人が入門書を出しています。

しかし、ほとんどがこれらの要素を外さず取り入れているようです。

実際に初心者と接した経験を取り入れること。囲碁を遊び始めるために必要なものは何かを考えること。

その追求が実を結んだものだと思います。

1994年 『すぐ打てる囲碁入門』石倉昇八段 (高橋書店)

こんにちは! 囲碁の先生してます関です。

前回の記事では、「囲碁入門書」の特徴や役目について考えてみました。

今回から、発表のために入手・参照した入門書について、