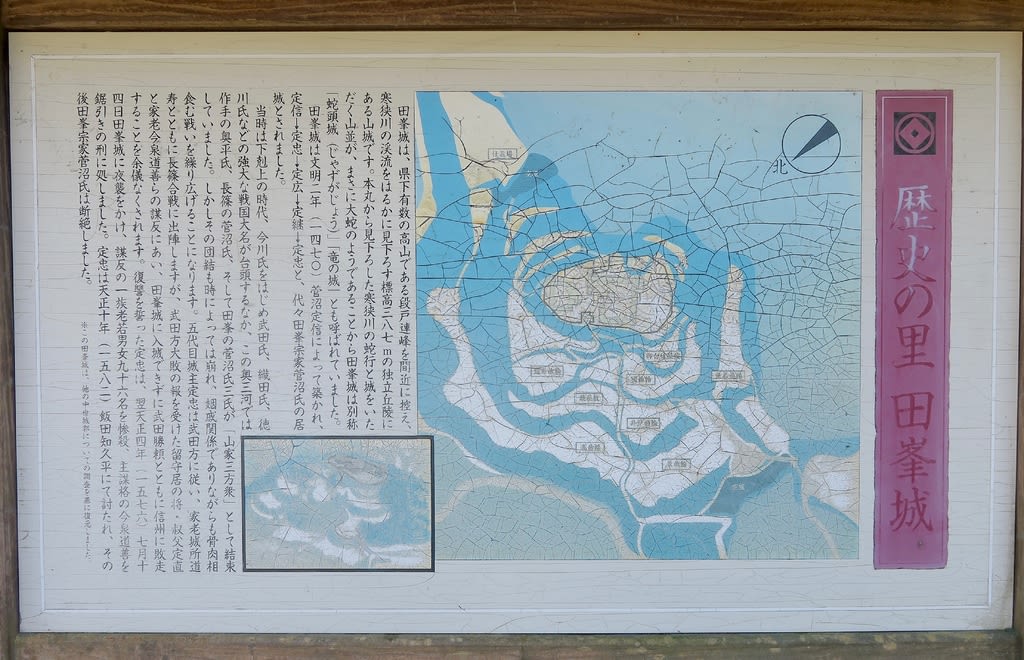

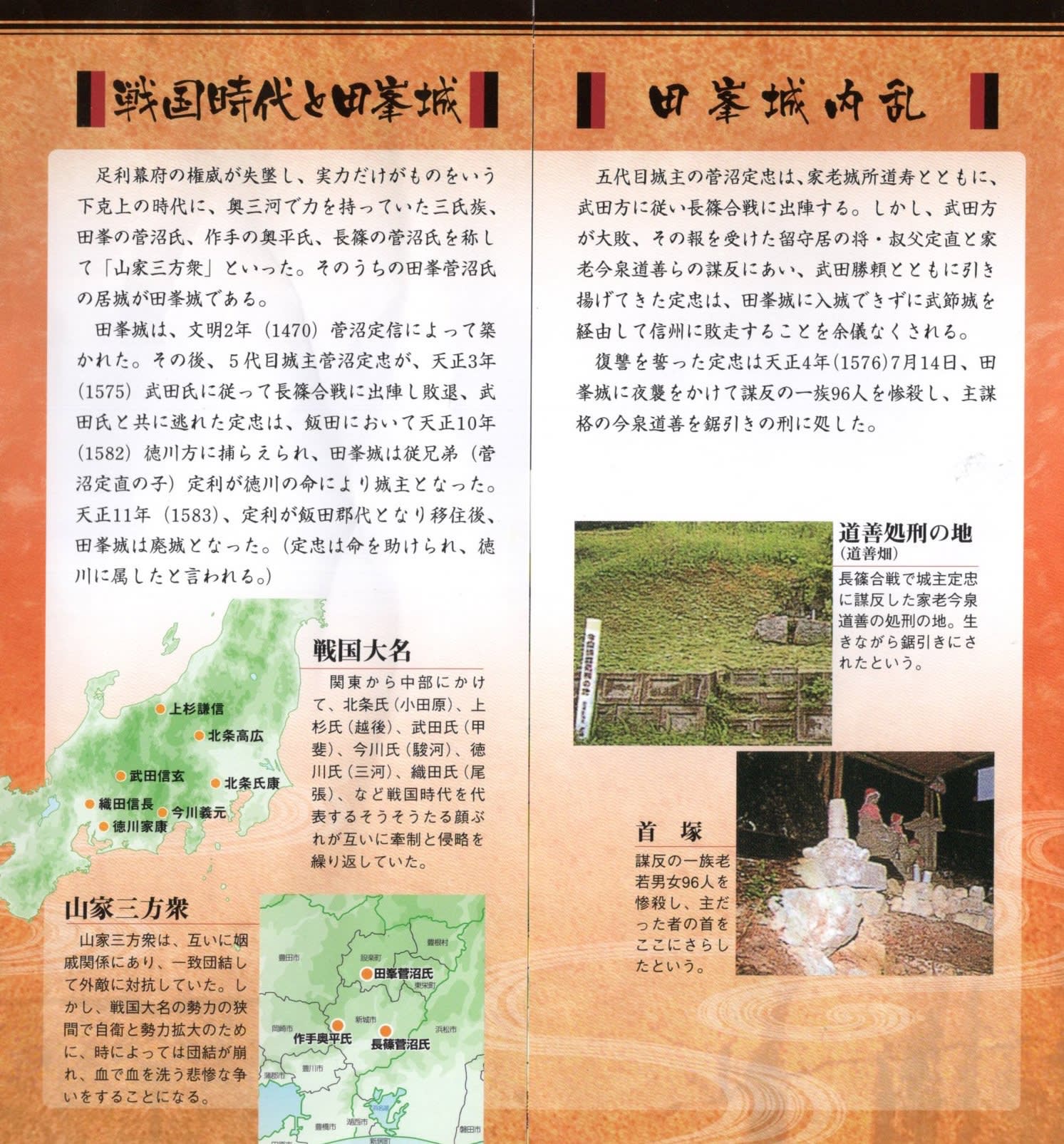

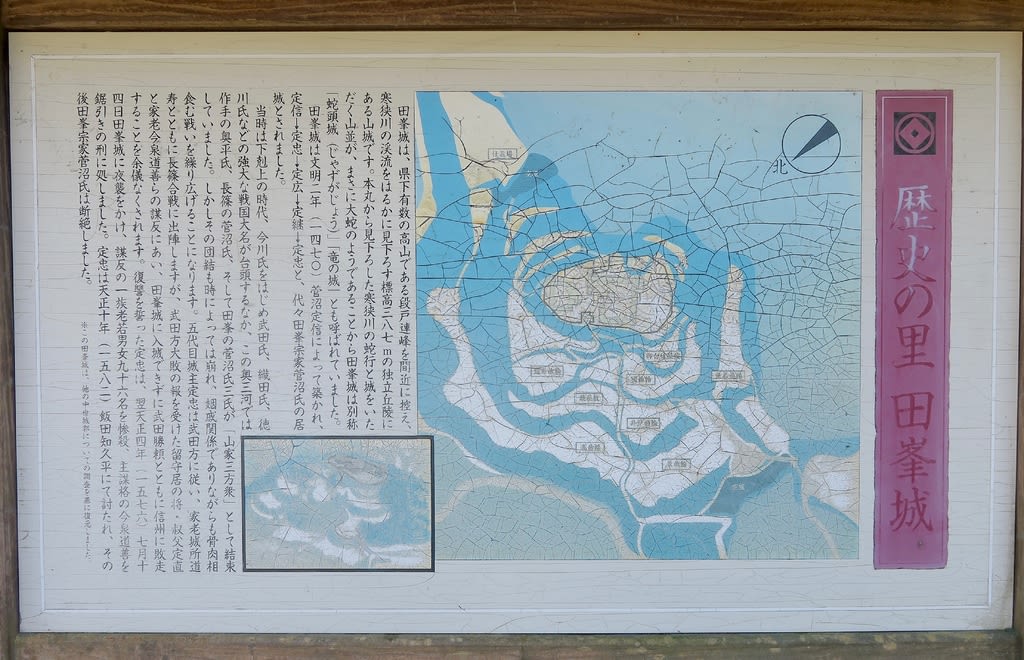

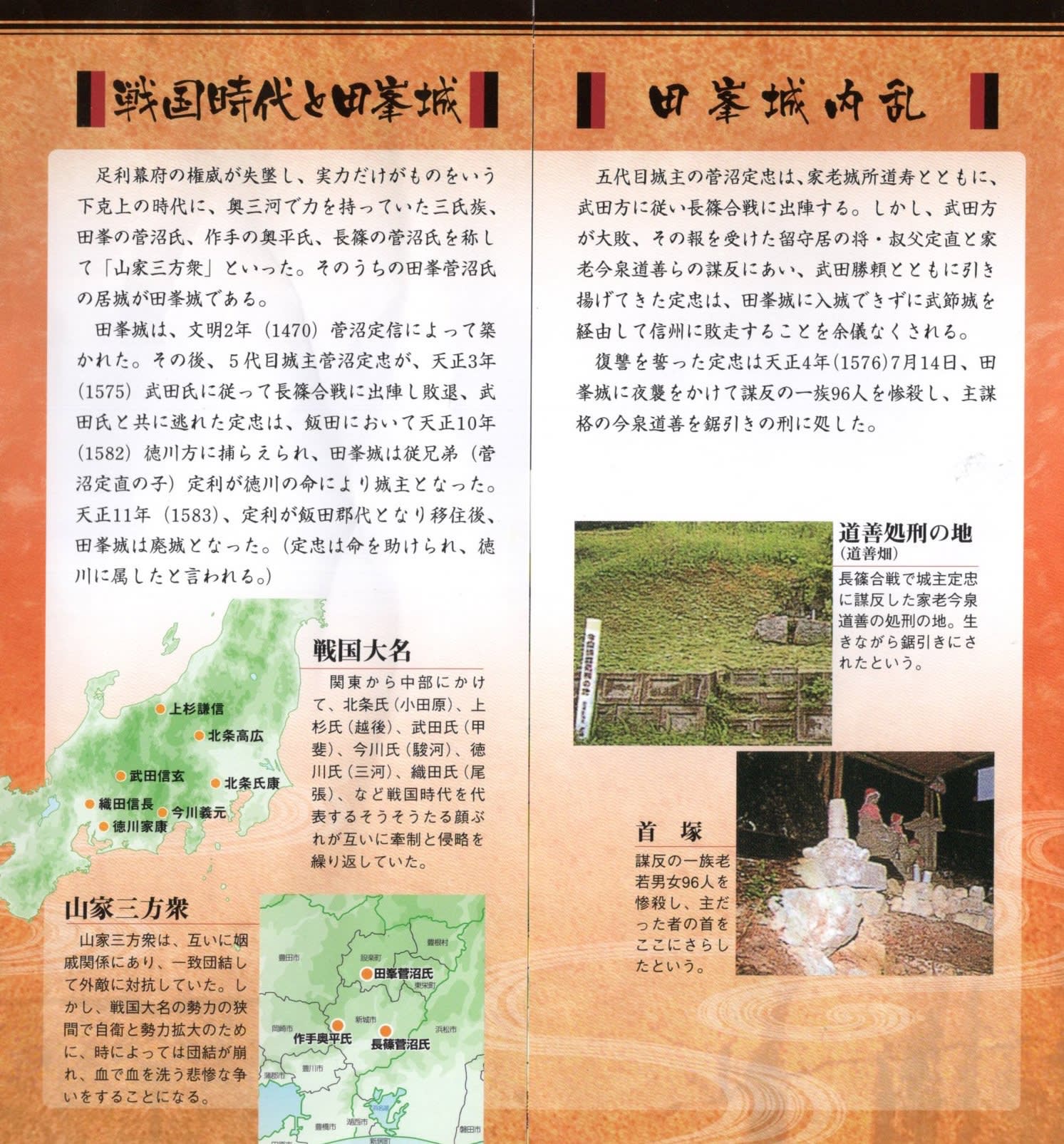

田峯城は、文明2年(1470) 菅沼定信によつて築かれ、その後、5代目城主菅沼定忠が、天正3年( 1575) 武田氏に従って長篠合戦に出陣し敗退、武田氏と共に逃れた定忠は、飯田において天正10年 (1582) 徳川方によって捕えられ、田峯城は従兄弟(菅沼貞直の子) 定利が徳川の命により城主となった。天正11年(1583) 、 定利が飯田郡代となり移住後田峯城は廃城となった。中世戦国時代の山城田峯城は、当時の武家屋敷をしのばせる書院造りという様式を用いて復元されたものです。(案内より)

城といっても天守はなく

書院造りの御殿があるだけです。

広縁と落縁

広縁は一間奥行の吹き放しの縁で南庭に接して造られています。室内とのしきりには、内側に唐紙を貼った舞良戸と明障子が使われています。

落縁 (おちえん) は、広縁よりさらに一段低くなった縁で、雨水が溜まらないよう勾配がとられており、建物と直角方向に板を張る「木口縁」となっています。

式代

「式台」とも書きます。

上段

御殿の中で上座にあたる場所です。正面に二間の大床と一間の棚があり、右手に帳台構、.左手に付書院を設けています。

付書院

縁に張り出した上々段には床と付書院を配し.書斎として使われました。

中門 (右) と車寄 (左)

中門 : 寝殿づくりにおける中門廊が.短くなったもので御殿への出入口として使われたと考えられます。

車寄 : 上位の客や主人の出入口として使われましたり。柿葺唐破風の屋根と両折れの妻戸でかざられています。

搦手門

搦手門とは、裏門にあたります。この搦手門は、冠木や屋根がなく門柱のみのつくりになっており、旗竿等を立てたまま通行できるよう工夫されています。

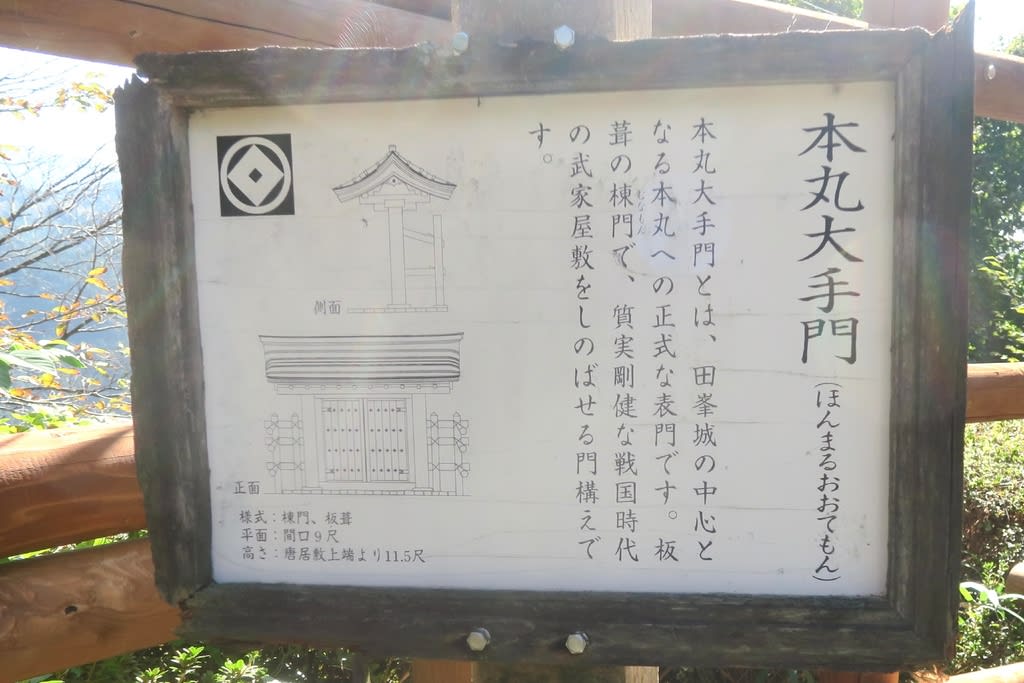

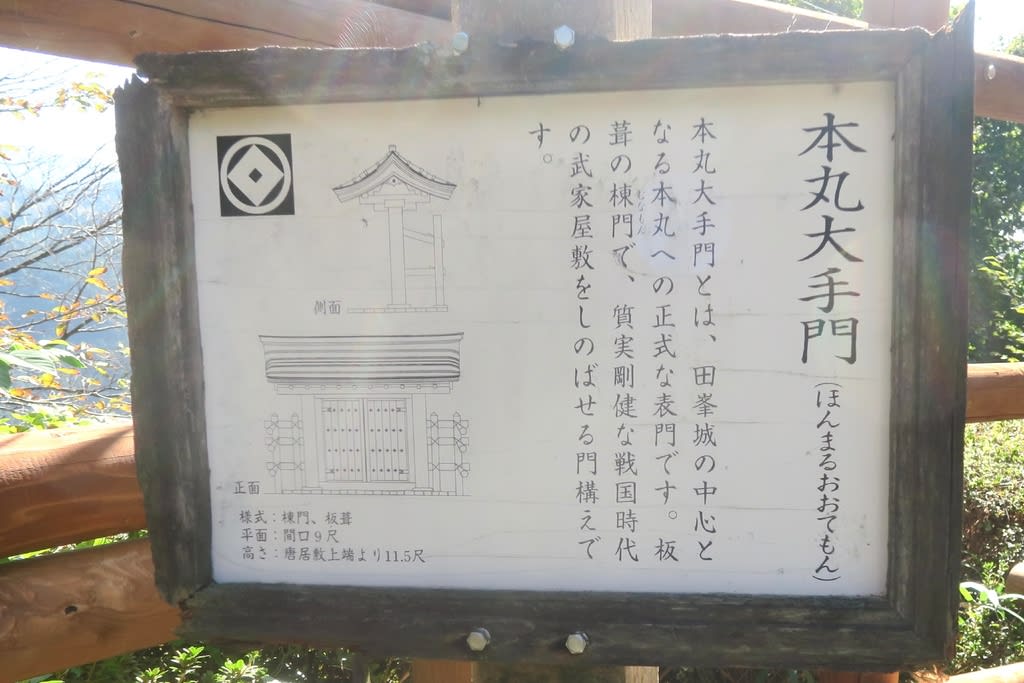

本丸大手門

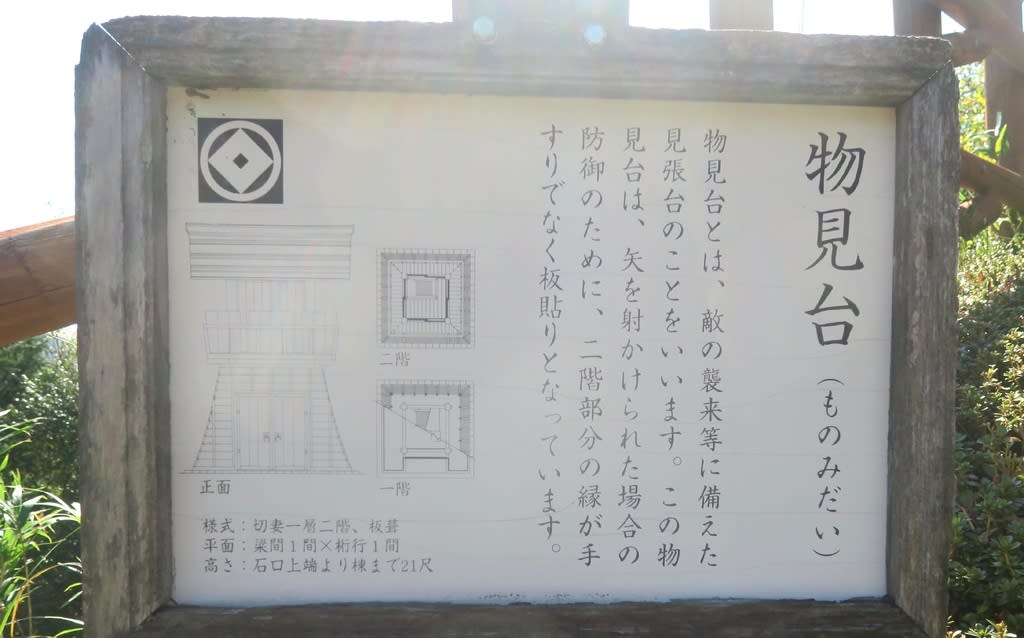

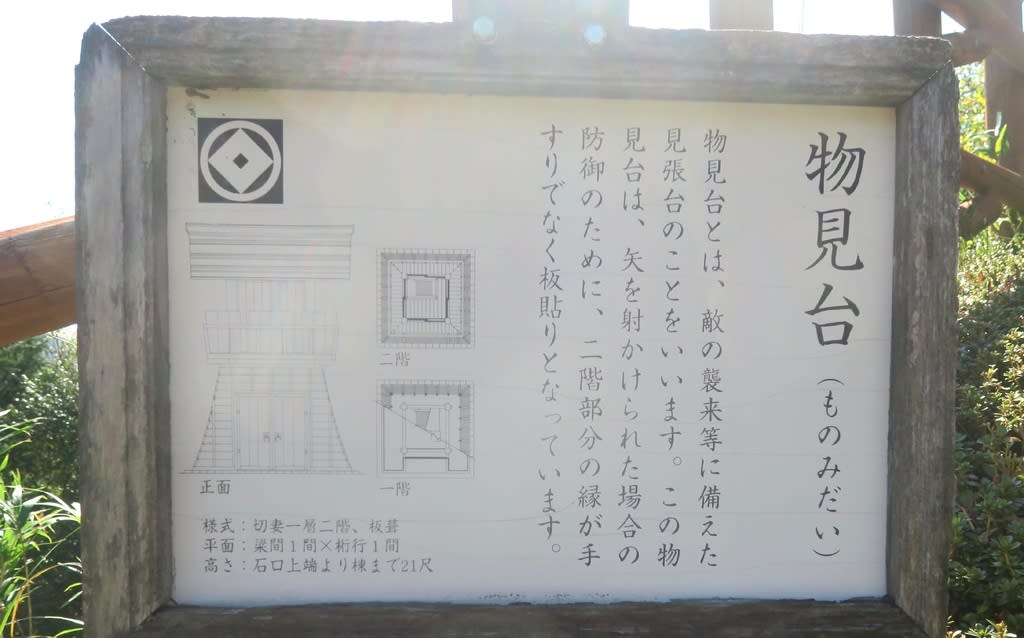

物見台

城といっても天守はなく

書院造りの御殿があるだけです。

広縁と落縁

広縁は一間奥行の吹き放しの縁で南庭に接して造られています。室内とのしきりには、内側に唐紙を貼った舞良戸と明障子が使われています。

落縁 (おちえん) は、広縁よりさらに一段低くなった縁で、雨水が溜まらないよう勾配がとられており、建物と直角方向に板を張る「木口縁」となっています。

式代

「式台」とも書きます。

上段

御殿の中で上座にあたる場所です。正面に二間の大床と一間の棚があり、右手に帳台構、.左手に付書院を設けています。

付書院

縁に張り出した上々段には床と付書院を配し.書斎として使われました。

中門 (右) と車寄 (左)

中門 : 寝殿づくりにおける中門廊が.短くなったもので御殿への出入口として使われたと考えられます。

車寄 : 上位の客や主人の出入口として使われましたり。柿葺唐破風の屋根と両折れの妻戸でかざられています。

搦手門

搦手門とは、裏門にあたります。この搦手門は、冠木や屋根がなく門柱のみのつくりになっており、旗竿等を立てたまま通行できるよう工夫されています。

本丸大手門

物見台

本日コメント欄を閉じています。