事の始まりは、日本橋 長門の「わらび餅」を食べていた時のことでした。

自分はあまり気にしていなかったのですが、こちらの表書きに、【わらび粉 久寿もち】と書いてあったことから、こんなやり取りが始まりました。

「これって、葛餅なの?」

「いいや、わらび餅だよ」

「え。だって、くずもちって書いてあるよ」

「字が違うでしょ」

「・・・あ、本当だ。長寿ってことの当て字かなぁ」

「そういえば、葛餅ってどんな味だっけ?」

「・・・あれ? どんなだっけ? ・・・多分、これの葛バージョンじゃないの?」

「つるっとした感じで、蜜をかけるイメージの」

「そうそう、そんな感じ・・・あれ、それは葛きりか?」

とまぁ、大層曖昧なイメージしかやり取りできないで終わってしまったので、いっちょどんなものかと確認することになりました。

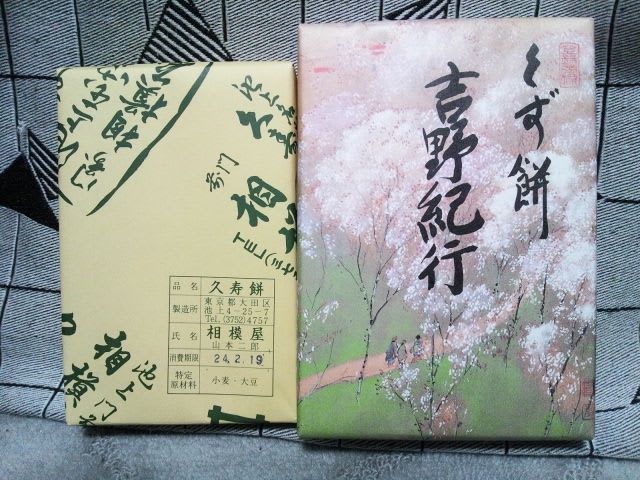

くず餅といえば、亀戸天神の船橋屋が有名なようですが、今回は、こちらも名物になっている池上本門寺で手に入れました。

ただ、くず餅について調べていく過程で、何とも不思議な記述に当たっていくのです。それは、

「関東のくず餅は、葛を使っていない」

ということでした。何も知らない自分としては、えっ、何で? と半信半疑。

見ていくと、確かに「葛」の文字を使う所は無く、「くずもち」「くず餅」「久寿もち」「久寿餅」辺りの記載となっています。関東の葛餅は小麦粉から精製したデンプンを乳酸菌で発酵させたもの・・・ということで、発酵食品の類になるようで、自分が勝手にもっていた葛きりのようなイメージが、全然違うものになっていくのでした。

それなら、葛粉で作った葛餅はどんなものなのか?

ということで、

両方手に入れました

関西の葛餅(松屋本店)は、常温で2ヶ月ほど持ちますので、先に関東のくず餅(相模屋)を頂きました。

関東バージョンは、このような白色が強め

Wikipediaのイメージですみません・・・

食べてみると・・・

「あぁ~、これ食べたことある!!」

と誰もが思うその味は、何処かのお店かお土産かで食べた懐かしい味。

わらび餅に近いなんてイメージしておりましたが、そんなことは全く無い程の弾力があり、黄粉と黒蜜が良く合う美味しいものでした。

そんなことも知らないのか、と言われてしまいそうですが、今回は、ちょっとした疑問が、いい勉強になりました。こういった楽しい食との出会いも、またいいものですね。

< 葛餅 >

関東の葛餅は江戸後期に入り、小麦粉を発酵したものから作られた菓子もくずもち(久寿餅)とよばれるようになった。

混同される事も多いが、東日本の小麦粉デンプンを発酵させて作る久寿餅と西日本の本葛から作る葛餅は製法・歴史的経緯含め全く別のものである。関東の葛餅は小麦粉から精製したデンプンを乳酸菌で発酵させたものであり、独特の風味がある。ただし、食べ方は関西風の葛餅同様、きな粉をまぶす他、黒蜜などでも賞味する。

Wikipediaより抜粋

と言うか、どちらも好きですね。(笑)

いやはや、大層お懐かしい感じがしてしまいますね。

自分が更新できていなかったためなんですけどね…。

さすが、まろんさんは、普通にご理解されていますね。

といいますか、知らなかったのは、自分だけなのかもしれないとなると、

ちょっと恥ずかしいです。

それにしても製法は全く違うのに、きな粉と黒蜜が共通なのは、不思議なものですね。