「子どもの将来は『寝室』で決まる」篠田有子著 を読んでみた。

著者は1984年から20年余り、日本の家族がどう寝ているか、5000件以上のデータを分析したそうである。要するに幼児と川の字で寝ているか、一人部屋で寝かせているのか、などを調べているわけである。そんなことを20年以上調べている意味は何なのか、ちょっとバカバカしいと思ったけれども、孫がどんなふうに寝ているのか、今からどう寝かされるのかを考えると面白いかもと読み始めてみた。

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_

本書の目次

【基本編】知能・感性を伸ばす「寝かた」の法則

第1章 誰が誰とどのような位置関係で?

第2章 あなたはどれ? 4つの就寝パターン

第3章 しつけの課題も、寝かた次第

第1章 誰が誰とどのような位置関係で?

第2章 あなたはどれ? 4つの就寝パターン

第3章 しつけの課題も、寝かた次第

【分析編】成長に合わせた"理想の寝室"

第4章 親離れ、子離れのタイミング

第5章 きょうだいの愛憎・ひとりっ子の苦悩

第6章 夫婦の寝かた、伴侶型から破局型まで

第4章 親離れ、子離れのタイミング

第5章 きょうだいの愛憎・ひとりっ子の苦悩

第6章 夫婦の寝かた、伴侶型から破局型まで

【提言編】世界の寝かた・日本の寝かた

第7章 世界の寝かたに学ぼう

第8章 畳にふすまの日本家屋を見直そう

第7章 世界の寝かたに学ぼう

第8章 畳にふすまの日本家屋を見直そう

おわりに----添い寝は日本の無形文化遺産

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_

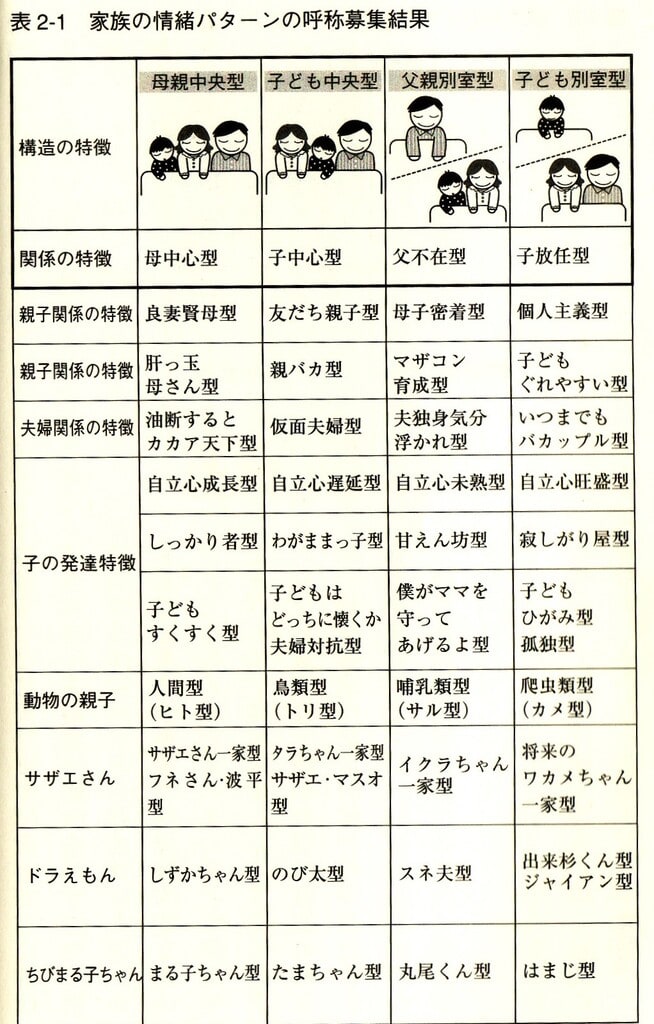

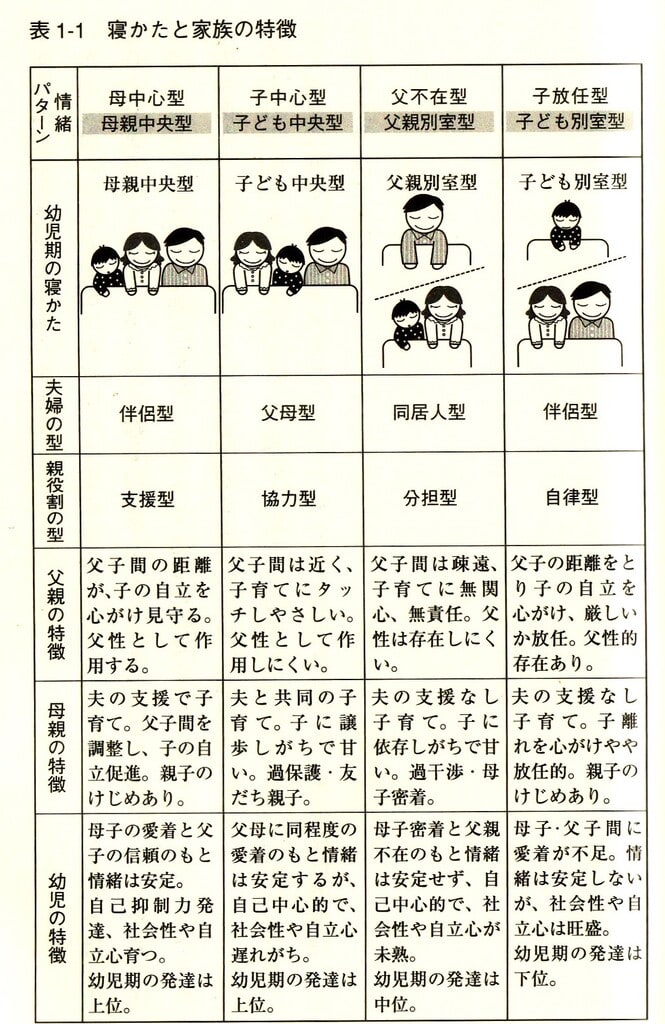

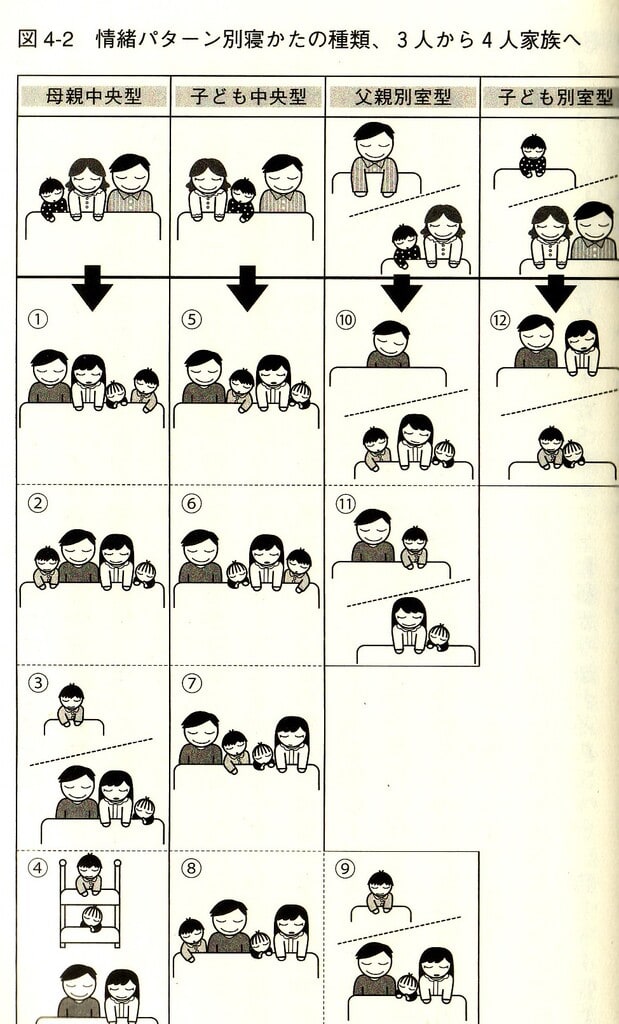

目次を見ていると子育て中の若い夫婦にとっては、興味をそそる内容に見える。乳幼児たちとの寝かたを分類し、特徴付ける家族の在り方を分類する方法は、おもしろいし、参考にもなる。しかし、家族がそのような分類に見えるのを強調しすぎると退屈な推論になってしまう。実際、家族は千差万別であり、時間軸とともに進化変化していくものでもある。でも、今の乳幼児や子供との関係を立ち止まってみるには楽しめる視点かもしれない。

特徴は?

本文のなかでも、寝かた(寝かせ方)と幼児の特徴を詳しく述べているが、多少強引な感じが否めない。「だから、こういう風に寝かせるといい子が育つよ」と言っていいのかどうか疑問である、楽しくは読めるけれども。

興味深かったのは、第7章の世界の寝かたに関する論述である。

アメリカでは、添い寝はしてはいけないというのが一般的で、年配の方なら読まれた人も多いのではないかと思う書籍「スポック博士の育児書」には、きっぱいりと「添い寝は好ましくない」「親たちに幼児のひとり寝を推奨」している。添い寝の悪癖をしっかり展開している。例えば、「添い寝は、子供の独立心を妨害する」など6つ挙げている。私も1990年代の子育て時期に購入して読んだ本であるが、ほとんど内容が記憶に残っていない。子育ては、本を読んでどうにかなるものでもなかったというのが本音かもしれない。

アメリカでは、生後3カ月からひとり寝が一般的だそうだが、フランスやイギリス、ドイツなどんでもひとり寝が常識である。面白いのは、19世紀前半、プロイセンでは、「添い寝禁止令」が、たびたび出されたそうである。その背景としてヨーロッパの近代国家成立の中で「個」の確立を目指す、「個人主義の推進」により父性原理である「ひとり寝」を推奨したという歴史の事実があるらしい。

しかし、その他の国々、中国、韓国、インド、南米など、添い寝が一般的であり、ヨーロッパでも、近世以前までは添い寝が常識であったことも記憶しておきたい。

この本では、最初から最後まで「添い寝」を推奨している。日本人として、「添い寝」に自信と誇りをもって子育てしてほしいというメッセージに満ちている。

あなたの家族はどうでしょうか。どうでしたか。

<主夫の作る夕食>

豚肉と青梗菜のオイスターソース炒め、私の好物です。

(※表画:初めての海と波)