縄文時代の太陽暦と太陰暦の開発について検討した結果

縄文時代早期には太陽暦 二至二分の暦と太陰暦を持っていたものと考える

縄文人は縄文早期からは縄紋土器を作っていた、特徴は縄文模様と、土器の口縁部に、突起や波状口縁を形成していた。特に口縁部の突起や波状、これは古代世界で縄文人にのみ見られることで、不思議である。

しかもこのような造形は縄文時代の全期間を通じて行われて来ていた。縄文人特有の祭の中心となる祭祀物だったのでは無かろうか。

そうしたものが何故作られてきたのかを検討した結果、暦の作成に深く関わっていたものと推定するに至った。

縄文時代早期の土器

縄文時代の遺跡に縄文後期、金生遺跡という配石遺構を持つ遺跡がある。

この遺跡では冬至と春分の中間点である立春を山のピークからの日の出で観測する立地と、配石遺構で有ることが判明した。

太陽暦の観測点として何故春分点の日の出を選択して、天文台を作ったのかは、この点に於いて太陽暦と太陰暦を同期することが出来ること、しかも待ち望んでいた季節の春の訪れ、春の開始をいち早く観測できる点であるからである。

それは太陰暦では季節の変化を正確に追うことが出来ない、季節とのズレを生じてしまうことから、古代文明で何処でも大変苦労していた問題である。

縄文人はこれを難なくクリアーしていたと考えられる。それは19年毎と言われる朔旦立春を観測しさえすれば、太陽暦との一致を維持できるからである。

立春点の日の出観測とその時の月相を観測すれば、太陽暦と太陰暦は季節を毎年正確に同期させることが出来る。

つまり縄文人は、太陽暦と太陰暦を並列に利用することが出来ていたはずである。

内陸での耕作には太陽暦で季節変化に従い作物に応じて種蒔きをして育て稔らせ取り入れる。海辺に近い縄文人は太陰暦を利用して、海の干満に応じて海の産物を利用する。会合などの必要があれば太陽暦と対比して日にちを過つことは無い。

このような暦の利用は縄文時代中期以後には可能であったようだ。

この事績を記録して残していたのは、土器の口縁に 3突起を持つものや、3波状口縁を持つ特別な土器があることから分る。

これを元にして、縄文時代の土器の制作状況を調査した結果、縄文時代早期には、少なくとも二至二分の暦と潮の満ち干の影響が大きい地域 関東平野の縄文海進地区 では太陰暦が開発されていたものと推定出来る。

さらに縄文時代中期までには、四立、八節の暦のレベルには達していたものと推察する。

二十四節気の暦のレベルに至るには45日/3 という計算が必要であり、これを超えるのはどのようにしていたのかは分らないが、縄文時代寒冷化が始まった中期頃に内陸から人が海辺の方に移動し、太陰暦の地域に太陽暦が持ち込まれ、天才的な人物が、その比較より暦を同期させることが出来ることに気が付いたものと考えている。

このような経緯で立春点がキイとなることを知り、寒冷化に対応するため、金生遺跡の立地を見つけ、天文台を設置して、正確な暦を作ることを始めていたものと考える。

その天才は金生遺跡の立地に最初に建物を建設していた人物と考える。

その人物が亡くなると、その人物を記念して、その建物を起点にして、金生の地に配石が構築されたものだろうと推察している。

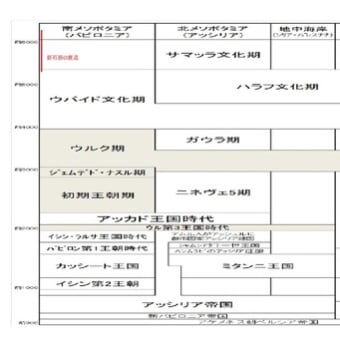

縄文人は縄文時代早期には、太陽暦と太陰暦を持っていた記録があることから、縄文前期と縄文早期の中間時期に起こった九州地区でのカルデラ噴火により拡散した縄文人は、暦の知識を携えて、南米、環太平洋の島々や、西遼河、朝鮮半島、シュメールなどに辿り着き、暦の知識により、各地で農耕のその土地に応じた正確な作業時期を判定して、食糧増産に多大な貢献をしたものと考える。

その顕著な実例としては、シュメールでの文明の大発展であり、東アジアでは、西遼河での農耕の拡大によるその後のチャイナ文明の発展をもたらしたものだろうと思う。

引用ーーーーーー

この論文の中で安田教授は、紅山文化の担い手である民族がどこから来たのかには触れていません。しかし私は、これら中国大陸で最も古い文化(紅山文化、河姆渡文化、興隆窪文化)が、縄文人の移住地であり、縄文文化を継承しているとの見解を持っています。

++++そうなのか

そこでまず、これら遺蹟の位置関係を理解するために、世界地図とコンパスをご用意ください。そして以下の諸文化を大雑把に理解し、これらの遺蹟を地図上にマップします。

査海遺跡・・・【興隆窪文化】は中華人民共和国内モンゴル自治区から遼寧省にかけて紀元前6200年頃-紀元前5400年頃に存在した新石器時代。紅山文化に先行する遼河流域の文明(遼河文明)のひとつとされる。

興隆窪文化は、ヒスイなどの玉製品(ケツ状耳飾)の出土する文化としては中国最古のものであり、なおかつ龍の出現する文化としても中国最古のものである。また興隆窪文化の遺跡からは平底円筒状の、比較的低い温度で焼いた土器(陶器)が出土する。類似する平底円筒型土器が朝鮮半島北部からアムール川流域、ロシア沿海地方にかけての広範囲で紀元前6千年紀頃から紀元前2千年紀ごろまでの間に発見されているほか、同様の土器が縄文時代の日本の東北地方・北海道からも発見されている。

(興隆窪文化の場所)

http://www.tscc.tohoku-gakuin.ac.jp/~orc/sympo/20040201-r-2.htm

紅山後遺跡・・・【紅山文化】は中華人民共和国河北省北部から内モンゴル自治区東南部、遼寧省西部に紀元前4700年頃-紀元前2900年頃[1])に存在した新石器時代の文化。紅山文化の名は、内モンゴル自治区の赤峰市で発見された紅山後遺跡に由来する。

(赤峰市の場所)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E5%B3%B0%E5%B8%82

ーーーーーー

日本語の原郷は「中国東北部の農耕民」 国際研究チームが発表

11/13(土) 15:00

日本語の元となる言語を最初に話したのは、約9000年前に中国東北地方の西遼河(せいりょうが)流域に住んでいたキビ・アワ栽培の農耕民だったと、ドイツなどの国際研究チームが発表した。10日(日本時間11日)の英科学誌ネイチャーに掲載された。

日本語(琉球語を含む)、韓国語、モンゴル語、ツングース語、トルコ語などユーラシア大陸に広範に広がるトランスユーラシア語の起源と拡散はアジア先史学で大きな論争になっている。今回の発表は、その起源を解明するとともに、この言語の拡散を農耕が担っていたとする画期的新説として注目される。

研究チームはドイツのマックス・プランク人類史科学研究所を中心に、日本、中国、韓国、ロシア、米国などの言語学者、考古学者、人類学(遺伝学)者で構成。98言語の農業に関連した語彙(ごい)や古人骨のDNA解析、考古学のデータベースという各学問分野の膨大な資料を組み合わせることにより、従来なかった精度と信頼度でトランスユーラシア言語の共通の祖先の居住地や分散ルート、時期を分析した。

その結果、この共通の祖先は約9000年前(日本列島は縄文時代早期)、中国東北部、瀋陽の北方を流れる西遼河流域に住んでいたキビ・アワ農耕民と判明。その後、数千年かけて北方や東方のアムール地方や沿海州、南方の中国・遼東半島や朝鮮半島など周辺に移住し、農耕の普及とともに言語も拡散した。朝鮮半島では農作物にイネとムギも加わった。日本列島へは約3000年前、「日琉(にちりゅう)語族」として、水田稲作農耕を伴って朝鮮半島から九州北部に到達したと結論づけた。

研究チームの一人、同研究所のマーク・ハドソン博士(考古学)によると、日本列島では、新たに入ってきた言語が先住者である縄文人の言語に置き換わり、古い言語はアイヌ語となって孤立して残ったという。

一方、沖縄は本土とは異なるユニークな経緯をたどったようだ。沖縄県・宮古島の長墓遺跡から出土した人骨の分析などの結果、11世紀ごろに始まるグスク時代に九州から多くの本土日本人が農耕と琉球語を持って移住し、それ以前の言語と置き換わったと推定できるという。

このほか、縄文人と共通のDNAを持つ人骨が朝鮮半島で見つかるといった成果もあり、今回の研究は多方面から日本列島文化の成立史に影響を与えそうだ。

共著者の一人で、農耕の伝播(でんぱ)に詳しい高宮広土・鹿児島大教授(先史人類学)は「中国の東北地域からユーラシアの各地域に農耕が広がり、元々の日本語を話している人たちも農耕を伴って九州に入ってきたと、今回示された。国際的で学際的なメンバーがそろっている研究で、言語、考古、遺伝学ともに同じ方向を向く結果になった。かなりしっかりしたデータが得られていると思う」と話す。

https://news.yahoo.co.jp/articles/a0b55fa1e4c553c7c8e2dbd41a86ff667dcd7039

https://i.imgur.com/i7Va8RY.jpg

ーーーーーー

中国大陸の新石器時代は縄文文化だった!

2017-05-04 10:00:35

著者は、12000年前頃から始まった日本の縄文時代は内陸の狩猟採集民の縄文人(D2)と漁労民の海人族安曇氏(C1)によると想定しており(参考)、日本列島が大陸から分離しても彼らは海を越えて自由に東アジア全域と交流していた。

現在の漢民族(主にO3系統)のルーツの周が中原に侵入する紀元前1000年頃以前の中国大陸(新石器時代、紀元前7500から1500年前)には、秦の同族のルーツ(D系統、縄文人と同族)のほか、河姆渡文化(O2系統、呉・越系の稲作農民)、そして沿岸部の漁労民(C1)が居住していた(後の日本列島と同じ民族構成、参考)。

すなわち、中国大陸の新石器時代は日本列島の縄文人達の同族が居住して、自由に交流し、縄文文化にあった(参考)。以下の新石器時代の遺跡から縄文土器が出土している。

{975C51E0-A2F3-4608-8488-6C4CAF819791}

北から興隆窪文化、紅山文化、河姆渡文化の遺跡

・【興隆窪文化】は中華人民共和国内モンゴル自治区から遼寧省にかけて紀元前6200年頃-紀元前5400年頃に存在した新石器時代の文化。

・【紅山文化】は中華人民共和国河北省北部から内モンゴル自治区東南部、遼寧省西部に紀元前4700年頃-紀元前2900年頃)に存在した新石器時代の文化。

・【河姆渡文化】は中華人民共和国浙江省に紀元前5000年頃-紀元前4500年頃にかけて存在した新石器時代の文化。杭州湾南岸から舟山群島にかけての地域(現在の浙江省東部、寧波市から舟山市)に広がっていた。水稲のモミが大量に発見されたため、人工的かつ大規模に稲の栽培が行われていたことが明らかになった。(呉・越系弥生人(O2b、O2a)の祖先か!)

参考

中国大陸から出土した縄文土器に関係する研究論文を探していたら、面白い発表を見つけました(参考)。

「環日本海文化圏の構想」・・・1999年度 日本海学講座(安田 喜憲・国際日本文化センター教授)

http://www.nihonkaigaku.org/library/lecture/i9906-ts.html

これを、世界地図片手に読むと、とても興味深い事柄が浮かび上がってきます。

この論文の趣旨は以下引用のとおり。

【かつてこの辺一帯(遼寧省から内モンゴルにかけて)に紅山文化という文化が繁栄したのです。その紅山文化のルーツは8000年も前にさかのぼります。7800年前にはそこで竜が生まれています。竜です。それが5000年前の気候変動、5000年前に気候が寒冷化しました。寒冷化したことによって、一部は日本に来たのです。

そして日本の縄文時代中期の文化の発展を刺激した。それで一部は、南の方に逃げていったのです。そしてそこで長江文明の発展を刺激したのです。この紅山文化の影響を受けて、長江文明が繁栄したのです】

{E1239A3C-12D9-4C59-B7E8-F3335E8334E6}

(玉竜。紅山文化の出土品)

この論文の中で安田教授は、紅山文化の担い手である民族がどこから来たのかには触れていません。しかし私は、これら中国大陸で最も古い文化(紅山文化、河姆渡文化、興隆窪文化)が、縄文人の移住地であり、縄文文化を継承しているとの見解を持っています。

そこでまず、これら遺蹟の位置関係を理解するために、世界地図とコンパスをご用意ください。そして以下の諸文化を大雑把に理解し、これらの遺蹟を地図上にマップします。

査海遺跡・・・【興隆窪文化】は中華人民共和国内モンゴル自治区から遼寧省にかけて紀元前6200年頃-紀元前5400年頃に存在した新石器時代。紅山文化に先行する遼河流域の文明(遼河文明)のひとつとされる。

興隆窪文化は、ヒスイなどの玉製品(ケツ状耳飾)の出土する文化としては中国最古のものであり、なおかつ龍の出現する文化としても中国最古のものである。また興隆窪文化の遺跡からは平底円筒状の、比較的低い温度で焼いた土器(陶器)が出土する。類似する平底円筒型土器が朝鮮半島北部からアムール川流域、ロシア沿海地方にかけての広範囲で紀元前6千年紀頃から紀元前2千年紀ごろまでの間に発見されているほか、同様の土器が縄文時代の日本の東北地方・北海道からも発見されている。

(興隆窪文化の場所)

http://www.tscc.tohoku-gakuin.ac.jp/~orc/sympo/20040201-r-2.htm

紅山後遺跡・・・【紅山文化】は中華人民共和国河北省北部から内モンゴル自治区東南部、遼寧省西部に紀元前4700年頃-紀元前2900年頃[1])に存在した新石器時代の文化。紅山文化の名は、内モンゴル自治区の赤峰市で発見された紅山後遺跡に由来する。

(赤峰市の場所)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E5%B3%B0%E5%B8%82

河姆渡遺跡・・・【河姆渡文化】は中華人民共和国浙江省に紀元前5000年頃-紀元前4500年頃にかけて存在した新石器時代の文化。杭州湾南岸から舟山群島にかけての地域(現在の浙江省東部、寧波市から舟山市)に広がっていた。余姚市の河姆渡村の河姆渡遺跡から発見されたことから、河姆渡文化とよばれる。河姆渡遺跡は1973年に発見され、1973年から74年と1977年から78年の2回にわたり発掘作業が行われた。水稲のモミが大量に発見されたため、人工的かつ大規模に稲の栽培が行われていたことが明らかになった。これは世界でも最古の稲栽培の例である。

(浙江省寧波の位置)

http://searchina.ne.jp/map/index.cgi?fromcity=0571&tocity=0574

次に・・・縄文人の黒曜石の流通ルートから、縄文人の最長移動距離をコンパスではかります。(といってもその交流ルートは、海を越えて北はサハリンから南は沖縄までとかなり長いので、ここでは分かりやすく日本列島の長さをその半径とします)

それから・・・九州最南端・大隈半島あたりを中心にして地図に円を描いてみてください。

そうなんですね。これら中国最古の文化圏や遺蹟はすべて、縄文人の活動範囲に含まれているということなんです。

さらに驚くことには、沖縄を含み南に長く伸びた南西諸島の先にある台湾だけでなく、かってのスンダランドの北端であるルソン島まで、この円内にあると言う事実。

参照・・・【スンダランド (Sundaland) とは、現在タイの中央を流れるチャオプラヤー川が氷河期に形成した広大な沖積平野である。現在ではタイランド湾から南シナ海へかけての海底に没しており、マレー半島東岸からインドシナ半島に接する大陸棚がそれに当たる。氷河期に、海面が100メートル程度低くなり広大な平野であった】

{271E0166-8AC4-4493-A733-BC2D90543D2E}

しかし・・・「日本列島は陸続きじゃないか、海と単純に比較は出来ないよ」と思われる方もいるでしょう。

そこで・・・今度は、腰岳(佐賀県)産の黒曜石が出土している南西諸島に目を向けます。九州・五島列島を中心に西表島までを半径にして円を描いて見てください。

どうでした?・・・中国最古のこれら遺蹟は、ほぼ円周内に含まれますよね。

(紅山文化が位置する内モンゴル自治区東南部といえば、ずいぶん内陸部のように感じますが実際には、渤海に面した興隆窪文化のすぐそばであり、これらの文化は一つとみて差し支えありません)

これ・・・ちょっと驚きませんか?(私はこの事実に気づいたとき、アッと思いました)

スンダランドの海洋民族と関係のある縄文人にとって、黄海や渤海、さらに東シナ海や日本海などは庭のようなものなんです。韓国の仁川辺りを中継地にすれば、紅山文化の地・遼寧省にある遼東半島などは目と鼻の先です。

漢民族とは違う系統のこれら文化は、内陸部ではなく海にごく近い場所に位置しています。

そしてこれらの全て文化に共通するのは・・・遺蹟の出土品(漆や耳飾や土器など)から分かるように、それらよりはるかに古い歴史をもつ縄文文化と深い関わりがあるということです。

【今では、日本由来の文化だとされる漆の年代は、垣ノ島B遺蹟(北海道南茅部町)出土の漆製品(腕輪など)では、中国最古の漆製品(河姆渡遺跡)よりさらに古く、6500年前、一説には9000年前とも言われている。】

この安田教授の見解によれば、この査海遺跡から出土した土器は、非常に中期の縄文土器と似ているということ。

【そこから出た土器がこれです。これは7000年ほど前の土器です。7800年前といわれていますが、この土器は、ぱっと見たら、私も土器はあまり詳しくないですが、縄文時代の土器と同じです。

これは青森県の三内丸山遺跡の円筒土器、それと形が非常によく似ています。あの縄文時代中期の三内丸山遺跡は、円筒土器という土器を使うのです。その円筒形の土器と形もよく似ています。

そして材質もそっくりなのです。私たち知らない人間が見たら、これは縄文土器と言いたくなるようなものが、この遼寧省から内モンゴル自治区にかけて、紅山文化の時代に作られています】

また「雲南省の土器ですが、日本の弥生の土器とほとんど同じです。土器もそっくりなのです」と書かれているように、中国大陸では日本の土器、またはその影響を強く受けた土器が、かなり出土していると見て間違いありません。

さて本題・・・約7000年前に紅山文化を築き、縄文土器とよく似た土器で暮らしていた民族は、一体どこから来たのでしょう?

日本の最古の縄文式土器は1万6500年前で、ここで出土した土器の年代はおよそ7000年。その時差には約9500年の開きがあります。

また石器時代の日本と中国では、出土品や遺蹟の数から見ても、明らかに日本列島の方が断然多くまた文化的な差があります。

突如として倭人と同じ土器を作る異民族が、中国に出現するなどありえない話です。これはどう考えても中国文明より古い文化や歴史を持つ縄文人が、紅山文化の地に移住してその基礎を築いたということに他なりません。

もし、その民族が大陸内部からやってきたとしたら、そのルーツとなる縄文土器とは違った、個性のある土器など確たる痕跡が当然、内陸部にあってしかるべきです。しかし、そのような遺蹟は見つかっていません。

であるならば、約7千年前に突如として中国沿岸に現れたこの民族は、海から来たとしか考えられません。

安田教授は、この民族が中期縄文時代に大挙して日本に移住してきたと仮説を述べていますが、日本列島でシナ大陸から持ち込まれたと考えられる特徴を持った土器は発掘されていません。(縄文土器の系統は詳細に分析がされています)

朝鮮半島に渡った縄文土器が、一世代二世代のうちに変容している事実からしても、査海遺跡で出土した中期縄文土器とそっくりな土器から判明する事実は、この遺蹟に絶えず縄文人が移住し、かつ交流していたということの証左なのです。そして生活出土品に民族の差が見られないとすれば、どう考えてもこれは縄文人の移住地としか考えられないのです。

せいぜい、川を渡るイカダぐらいしか作れない内陸部の人々が、大した航海技術もなく、また外洋を航海できる船も持たず日本列島に来れるはずがありません。

(ちなみに・・・私は、後出しジャンケンのような捏造や改ざんも平然と行う、中国の年代測定など初めから信用していません。従って、査海遺跡のケツ状耳飾や玉の年代が7800年前という測定結果やほとんど出土例のない1万8000年前だと言われている中国最古の土器などは捏造だとさえ思っています。おそらくは皇紀を真似て作られた中国4千年という偽史のように、日本のそれら出土品の年代測定をもとに、かさ上げした測定値でしょう。なにせ事故を起こした高速列車でさえ、すぐに埋めて証拠を隠蔽しようとする国ですから・・・)

中国最古といえるこれら文化より、はるかに長い歴史をもつ縄文文化が、紅山文化や河姆渡文化の形成に強い影響を与えないはずはありません。(この漢民族とは異なる系統の民族には、間違いなく倭人の血が流れていることでしょう)

{624B04C6-AE9E-4FD3-9F76-B4B7FA1B04A3}

(河姆渡文化)

これらの縄文人と深い関わりのある文化は、確実に中国沿岸から、川を遡り内陸部へと浸透していったはずです。それは後に栄える黄河文明(漢民族の文化)にも当然影響をあたえたことでしょう。そして安田教授の論文(龍の文化)にも関係すると思われる、古代中国の文献に記された中国大陸の倭や越人の文身との関係も実に興味深いものを感じます。

追記・・・倭人は、このように朝鮮半島にほとんど人が住んでいない時期から、中国大陸と直接交流していたのです。この事実をもってしても、古朝鮮が日本に文化を伝えたというのが、誤りであることが分かります。だからこそ、朝鮮半島南部は倭人の勢力が大きく、百済も新羅も倭国を大国だとあがめ朝貢していたのです。

参考・・・旧石器時代の遺蹟数、日本列島5000箇所に対して朝鮮半島はたったの50箇所。(朝鮮半島では新石器時代と呼べるものがないほど短い。従って朝鮮の石器時代とはそのほとんどが旧石器時代である)

ーーーーーー

追加

日本人の起源(縄文・弥生・大和)

372338 大陸と縄文~7000年前の中国東北部の耳飾りが6,000年前に日本列島に拡散している

凪 21/11/13 PM07 【印刷用へ】

縄文文化は列島単独で成立していたのではなく、大陸文化との相互作用があったことが分かっている。

たとえば、Cの形をしたケツ状耳飾は、7000年前に中国東北部の興隆窪(こうりゅうわ)文化と呼ばれる遺跡のうちの一つ、査海遺跡(7,000年前)の墓地から見つかっている。そして、同じような耳飾りが、約6,000年前に福井県金津町の桑野遺跡で出土している。さらに、桑野遺跡だけでなく、類似したケツ状耳飾は、福井県鳥浜貝塚をはじめ、新潟県清水上遺跡、京都府浦入遺跡など日本海側の遺跡を中心に、日本全国に分布している。

つまり、中国東北部→日本列島という文化の流れが、縄文早期末~前期にあったのである。

日本人の起源より引用リンク

■引用開始――――――――――

大陸文化の縦断路-日本海文化圏-

縄文人の ファッションを彩ったケツ状耳飾

長江中・下流域に、「黄河文明」に先行する「長江文明」があったことが、近年認知されてきた。その長江文明で、最も繁栄した良渚遺跡(5,500~4,000年前)から実に4,000に上る多数の、且つ精緻で優美な玉器が出土した。次の写真はそのうちの優品である。

これらの高度な玉製品の数々から、現代に続く中国人の玉信仰は、長江流域で誕生したと、これまで固く信じられてきた。

一方、この列島に「玉」が現れるのは、大阪府藤井寺市の国府(こう)遺跡からである。ここからは100体に及ぶ人骨が発掘されているが、縄文前期の人骨の一部にケツ状耳飾りをつけて埋葬されていたものがあった。(右図)

このケツ状耳飾りと同様のものは、古くから長江下流域で見られたものであったが、それが列島では突然、縄文早期末から前期に、北海道から九州にかけて一斉に出現したのである。

玉は長江からという常識に沿えば、照葉樹林文化の一環として西日本地区に伝播した、というのならよく理解できるのだが、 このケツ状耳飾りに関する限りは、西日本地区というような偏りはなく、列島全体に一気に拡散した。

この不自然さは、中国サイドの発掘発見で解決されつつある。すなわち、ここ十数年来俄かに、中国東北部の内モンゴル自治区から遼寧省にかけて、8,000~7,000年前の新石器時代に高度な玉文化が存在していたことが、明らかとなってきたのである。

その遼寧省西部の興隆窪(こうりゅうわ)文化と呼ばれる遺跡のうちの一つ、査海遺跡(7,000年前)の墓地から、全く予想外のことだが、耳に玉ケツを着けた遺体が発見された。それだけではなく、玉匕(ぎょくひ)や玉斧などの玉製品が発見された。

長江流域における最古の玉は、6,500年前まで遡るのがせいぜいであり、7,000年前の査海遺跡の玉は、正しく中国最古の玉であることが明確となった。玉の起源は、中国南部ではなく、東北部であったのである。

しかも、この査海遺跡の玉ケツ(ケツ状耳飾り)や玉匕とよく似ている遺物が、福井県金津町の縄文早期末~前期(6,000年前)の桑野遺跡から出土していた。

桑野遺跡だけではない。類似したケツ状耳飾は、前節の鳥浜貝塚をはじめ、新潟県清水上遺跡、京都府浦入遺跡など日本海側の遺跡を中心に、日本全国に分布しているのである。

即ちこの玉ケツ(ケツ状耳飾)は、実は長江流域から照葉樹林文化の一つとして伝播したものではなく、中国東北部(旧満州)から日本海を縦断して伝播し、桑野遺跡を含む北陸地方を生産拠点として、全国的に拡がったと今では考えられている。

また、こう考えることが、ケツ状耳飾りが地域の植生や、それが醸す文化とは関係なく、全国的広がりを見せたことを、無理なく説明できると思うのである。

安田喜憲は、以上述べてきた文化の伝播や交流について、「龍の文明 太陽の文明」(PHP新書)のなかで、次のような図を提示して“中国東北部→長江流域”“中国東北部→日本列島”という文化の流れを想定している。

(なお、紅山文化は興隆窪に続く6,000年前の牛河梁遺跡を中心とする文化。)

列島の縄文人と大陸の中国東北部の人々が日本海を挟んで、黒曜石などを通じて旧石器時代から続けてきた日本海圏の交流を、縄文時代に入っても途切れることなく続けていたことが、これで証明されたと言い切っていいだろう。