福岡市博物館の常設展示で、国宝《金印》を見る。

2014年の東京国立博物館「日本国宝展」以来、10年ぶり2度目。

10年前は長い待ち行列に並んでの鑑賞で、落ち着いて見ることができず、所蔵館でじっくりと見たいと思っていたもの。

《金印》は、福岡市博物館の常設展示室に入室して即、登場する。

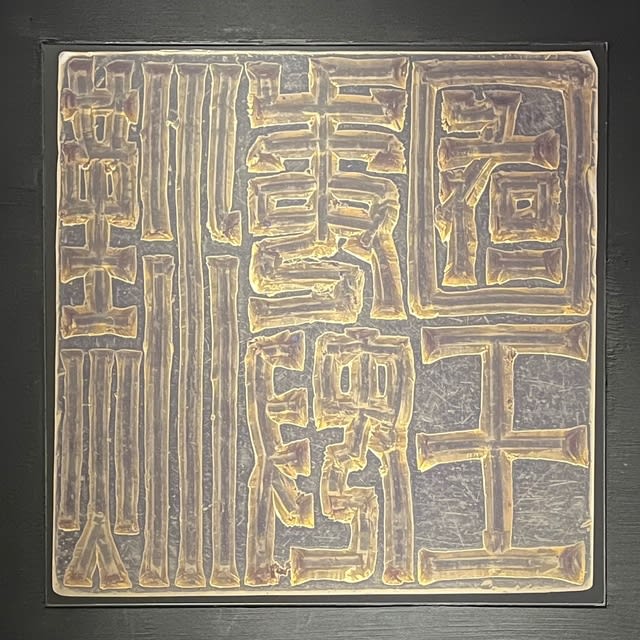

国宝《金印(印文「漢委奴国王」)》

福岡県糟屋郡志賀島村出土

印面:右2.345cm 左2.349cm 平均2.347cm

総高:2.236cm

重量:108.729g(金含有率95.1%)

鈕は蛇がとぐろを巻いて頭を右上方へ向ける姿を表わす。

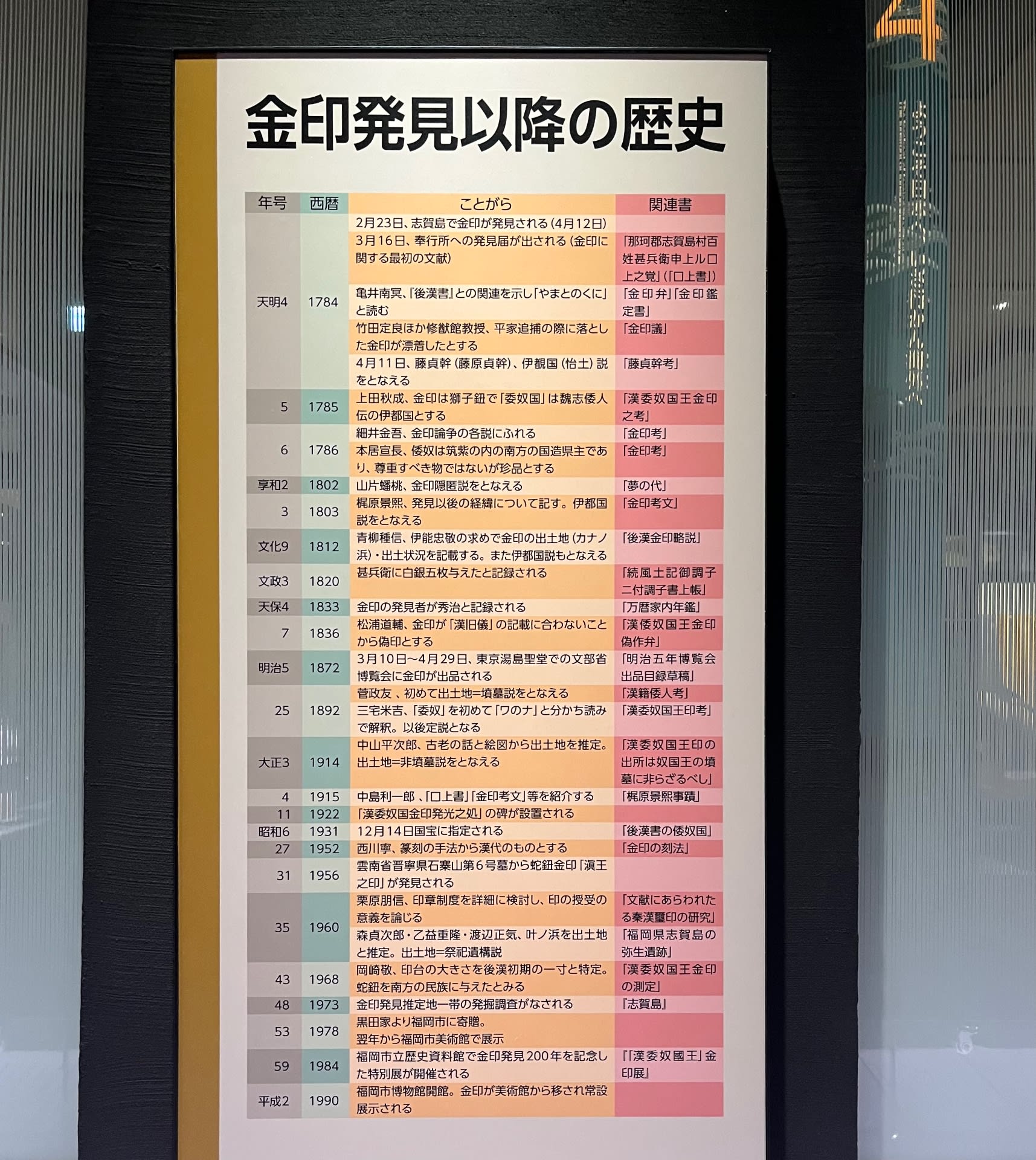

1784年に発見された金印は、福岡藩主であった黒田家に代々伝わり、永く東京国立博物館に寄託されていたが、福岡市美術館の開館に伴い、1978年に黒田家から福岡市に寄贈される。1990年、福岡市博物館が開館し、美術館から移され、常設展示される。

感想。

小さい。

小さくて、単眼鏡でもよく見えない。

小さくて部屋が暗いので、撮影がうまくいかない。

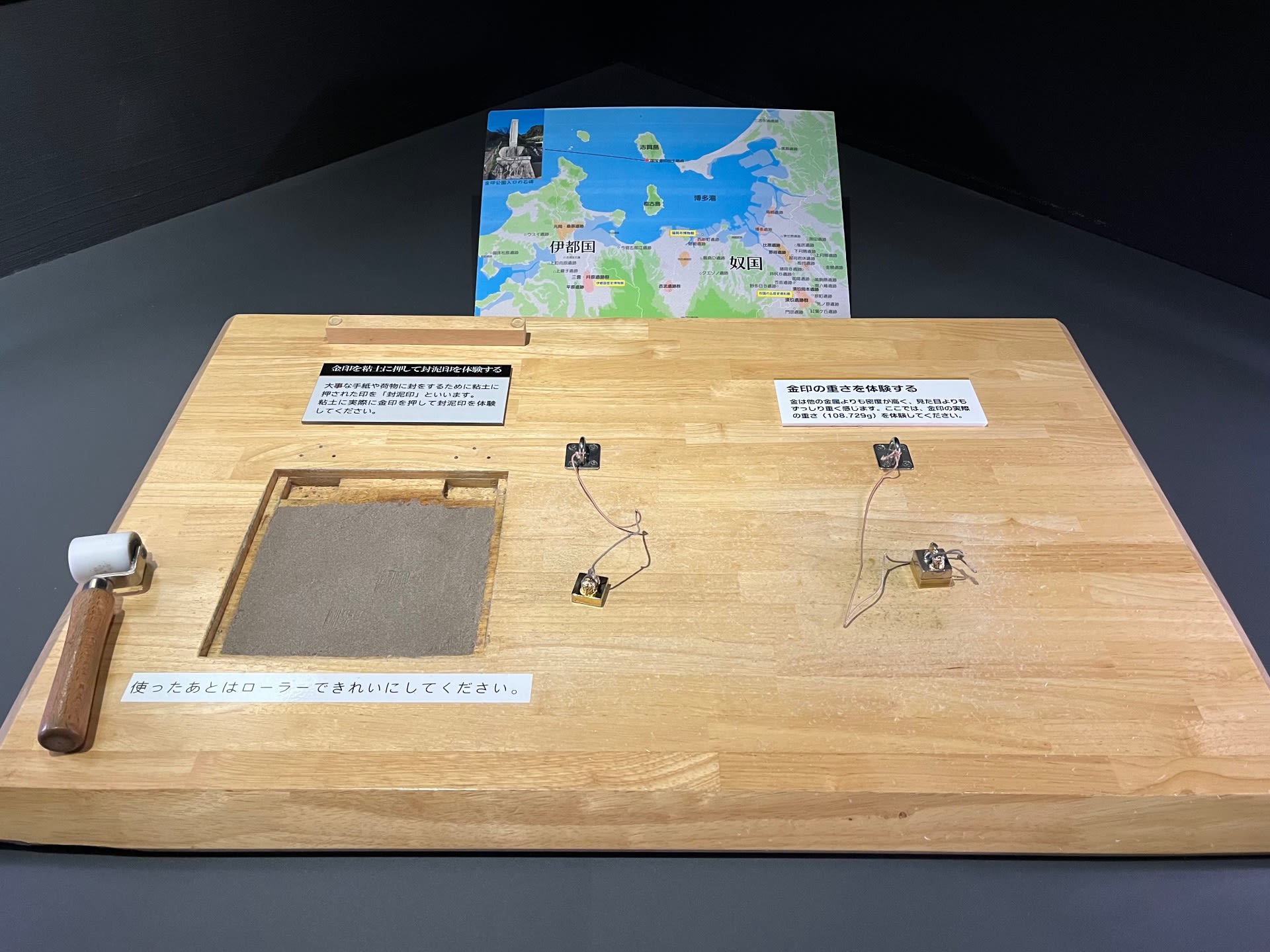

次の部屋は、「金印の世界」解説に充てられる。

「金印の重さを体験する」コーナーで、金印の重さを体験する。

実物より大きさを割り増した「重さ体験用の金印レプリカ」は、持つと、解説どおり、見た目よりもずっしりと重く感じる。

「金印発見以降の歴史」解説を読む。

閉館時刻まであと少し、お目当てを見たあとは、残る常設展示室と4つある企画展示室を駆け足で回る。

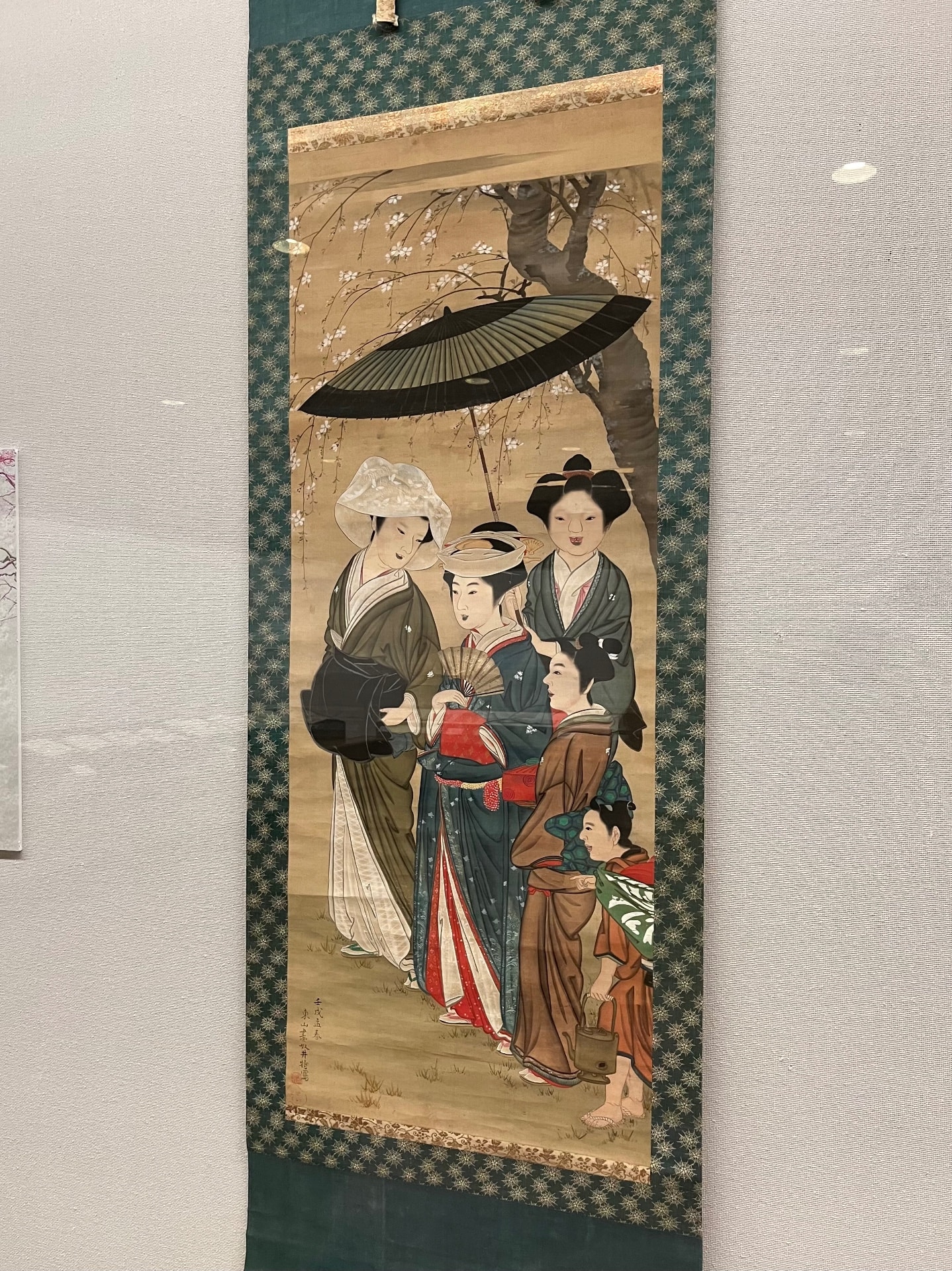

企画展示室2「江戸の園芸」では、祇園井特《観桜美人図》も展示されている。

吉川観方コレクションか。福岡市博物館の所蔵でしたね。これまで、首都圏の展覧会で、幽霊画・妖怪画や大津絵を楽しませてもらっている。

企画展示室4「ガラスびんの考古学」では、福岡市内の遺跡から出土した近代・現代のガラスびんが展示される。大正時代~昭和時代前半を中心とした、薬びん、目薬びん、酒びん、牛乳びん、水・ジュースびん、調味料・食料びん、化粧品関係のびんなど。意外とおもしろそうで、時間をあればじっくり見たいところ。

これだけ(記載した以上のもの)の展示を見ることができて、入場料が一般200円とは、安い。

40分ほどの短い滞在時間ではあったが、満足する。