未来の国宝 - 東京国立博物館 書画の逸品 -

東京国立博物館本館2室

2022年8月2日~8月28日

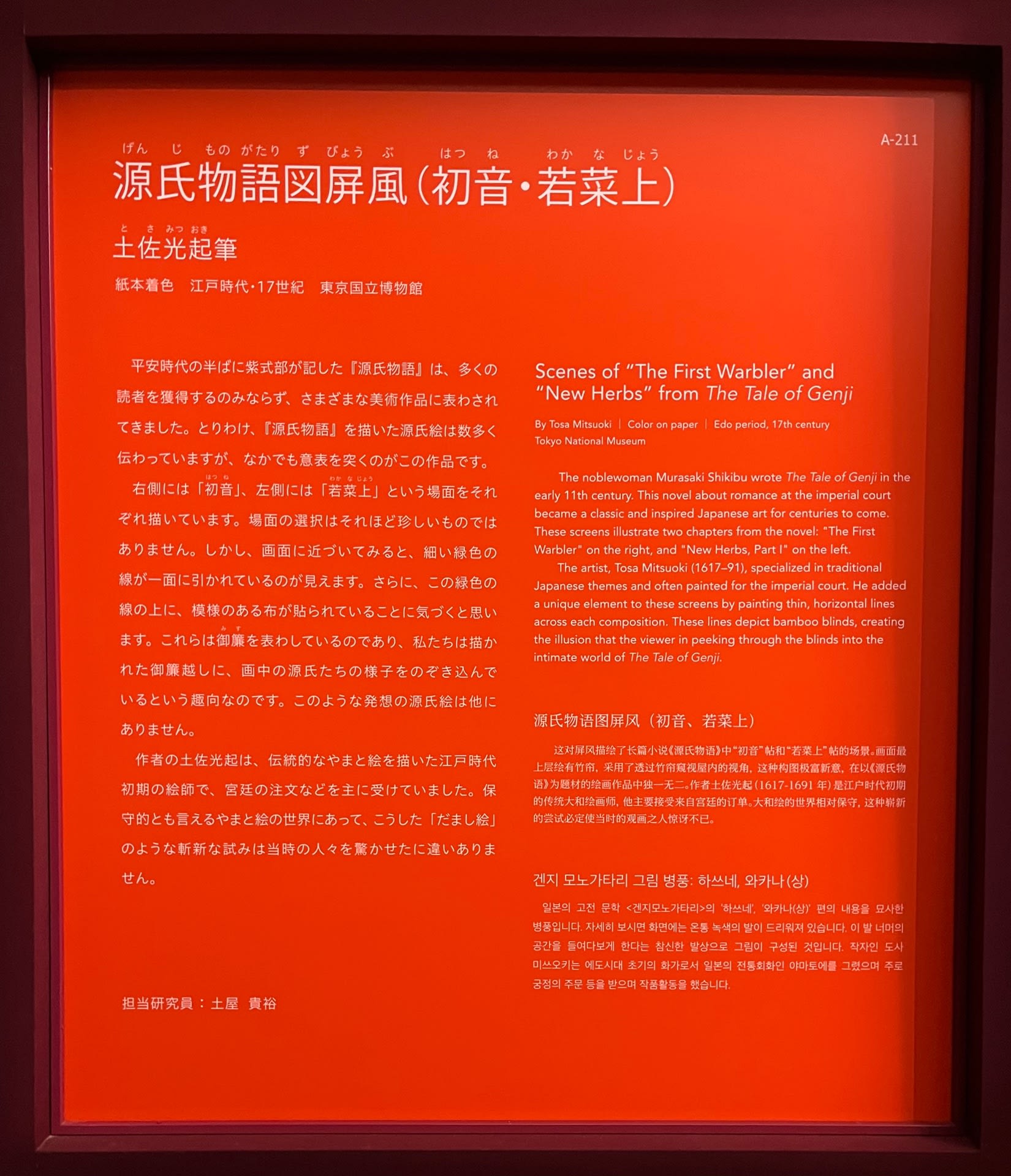

土佐光起筆

《源氏物語図屏風(初音・若菜上)》

江戸時代・17世紀

平安時代の半ばに紫式部が記した『源氏物語』は、多くの読者を獲得するのみならず、さまざまな美術作品に表わされてきました。

とりわけ、『源氏物語』を描いた源氏絵は数多く伝わっていますが、なかでも意表を突くのがこの作品です。

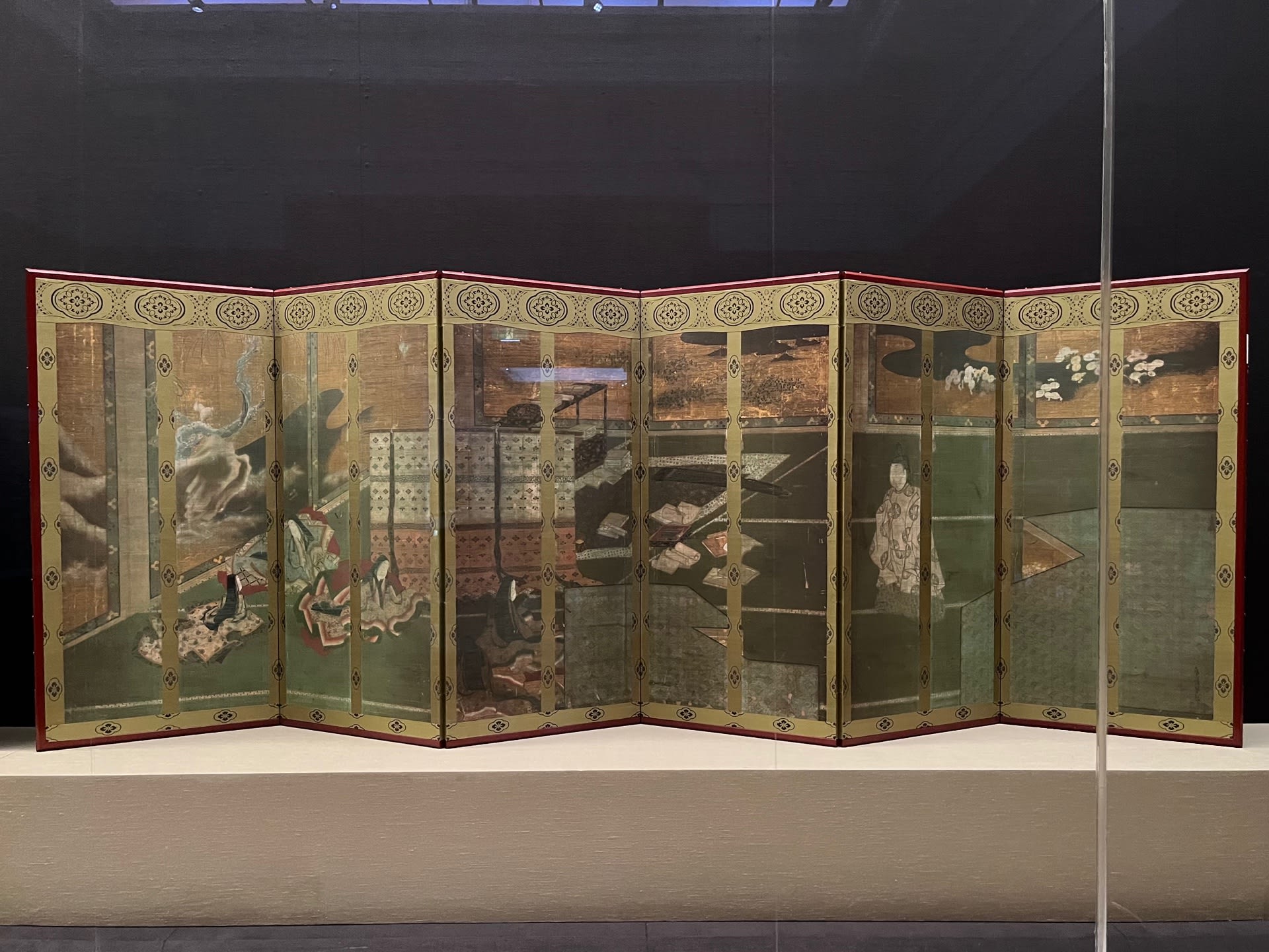

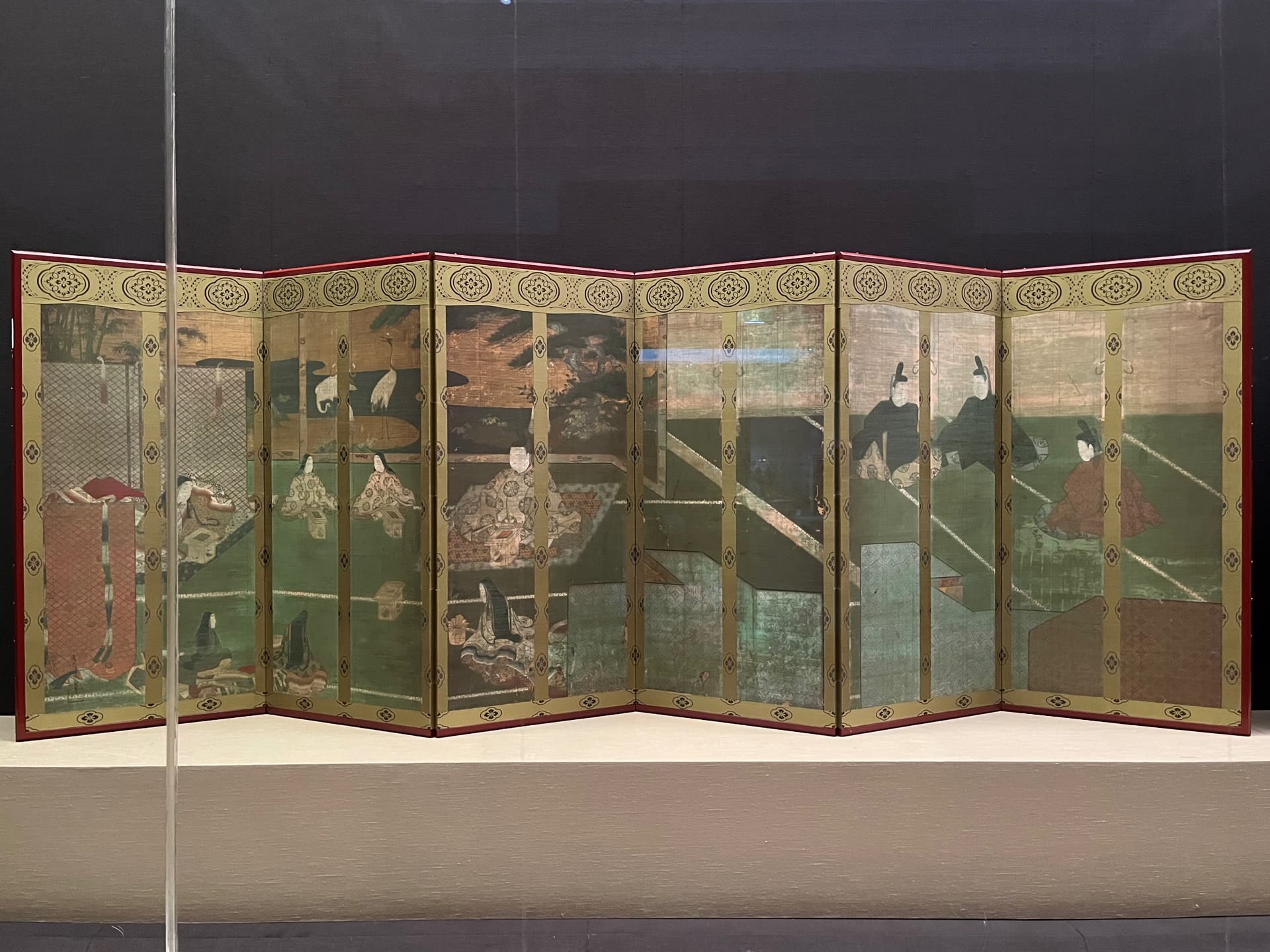

右側には「初音(はつね)」、

左側には「若菜上(わかなじょう)」

という場面をそれぞれ描いています。

場面の選択はそれほど珍しいものではありません。

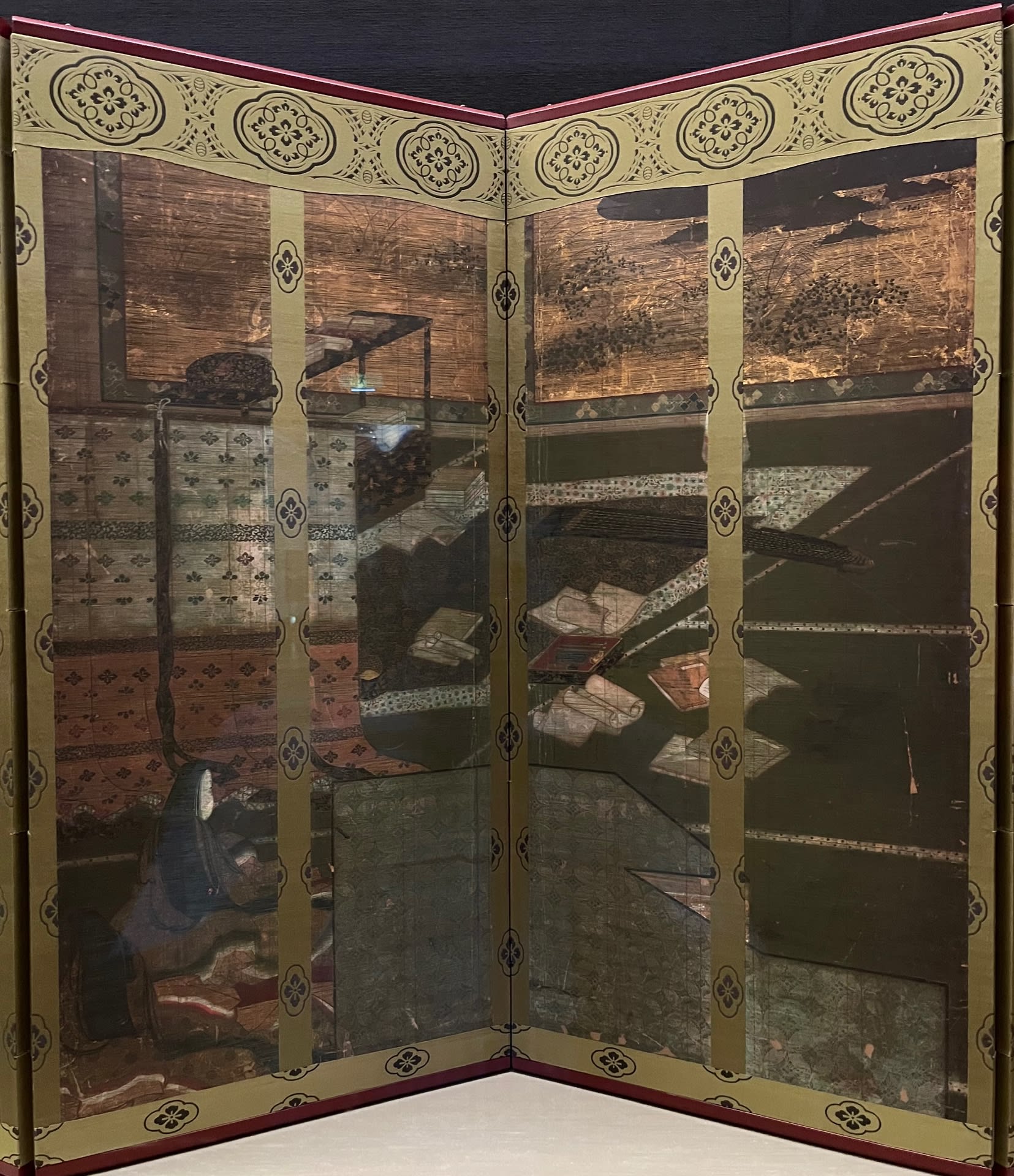

しかし、画面に近づいてみると、画面に細い緑色の線が一面に引かれているのが見えます。

さらに、この緑色の線の上に、模様のある布が貼られていることに気づくと思います。

これらは御簾(みす)を表わしているのであり、私たちは描かれた御簾越しに、画中の源氏たちの様子をのぞき込んでいるという趣向なのです。

このような発想の源氏絵は他にありません。

作者の土佐光起は、伝統的なやまと絵を描いた江戸時代初期の絵師で、宮廷の注文などを主に受けていました。

保守的とも言えるやまと絵の世界にあって、こうした「だまし絵」のような斬新な試みは当時の人々を驚かせたに違いありません。

〈京博HPより、土佐光起(1617-91)について〉

室町時代から幕末まで、常に画壇の枢軸として君臨し続けた狩野派。主に武家の御用絵師としてその繁栄を築いた狩野派に対し、宮廷の画事をほぼ独占してきたのが土佐派です。

しかし、十五世紀後半の土佐光信以降継承してきた宮廷絵所預の地位を、戦国末期の家系断絶により失ってしまいます。

そんな土佐派の復権を果たしたのが光起です。

江戸時代、十七世紀半ばにふたたび宮廷絵所預職に返り咲くと、以降江戸時代を通じて土佐派は同職を維持したのでした。