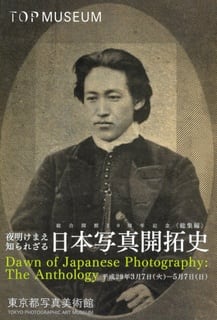

夜明けまえ 知られざる

日本写真開拓史 総集編

2017年3月7日〜5月7日

東京都写真美術館

幕末(1851年頃)から明治中期(1897年頃)まで、初期の日本写真を、「であい」、「まなび」、「ひろがり」の3章構成で展覧する。全375点(展示替、頁替あり、一度の訪問では6割強)。

「であい」

1851〜1864年、外国人写真師に撮影された日本人の肖像。

H.R.マークス

《栄力丸船員 亀蔵(COMMETHO)》

1851年

横浜美術館

1850年、江戸を出帆した摂津の樽廻船・栄力丸が紀伊半島沖で嵐にあい難破。52日間の漂流の末、乗組員17名全員がアメリカ国籍の輸送船・オークランド号に救助され、サンフランシスコに上陸する。

その際、写真師マークスにより撮影された「日本人が最初に被写体となった写真」は、本展出品(レプリカ)の2点(もう1点は仙太郎)を含め、7点の存在が確認されているとのこと。

その後、乗組員17名は、ハワイで死去した船頭と長崎到着直前に死去した1名を除き、何とか日本に戻ったようだ。帰国までの、あるいは帰国後の乗組員たちの多様な人生については、書籍が多数出ている。

エリファレット・ブラウン・ジュニア

《田中光儀像》

1854年

個人蔵・東京都写真美術館管理

ペリー艦隊に同行したアメリカ人写真師ブラウンは、琉球や日本で人物・風景・建物を撮影する。撮影した写真をもとに木版画やリトグラフが制作されている。

日本国内で日本人を撮影した現存最古の写真。現存する写真原版は6点、うち国内に現存する5点は重要文化財に指定。

本展には4点が出品(前後半各2点)。

「まなび」

訪日する外国人写真師との関わりから、日本人の写真師が現れる。

川崎道民、中根牛介、鵜飼玉川、下岡蓮杖、上野彦馬、内田九一など第一世代による、肖像・人物写真、風景写真。

「ひろがり」

第二世代以降の日本人写真師による写真。

明治期の天災記録写真に注目する。

1)明治21年の磐梯山噴火

2)明治24年の濃尾地震

日下部金兵衛による写真(前後半2点ずつ)

3)明治27年の庄内地震

本間美術館所蔵の写真群23点(前半12、後半11)

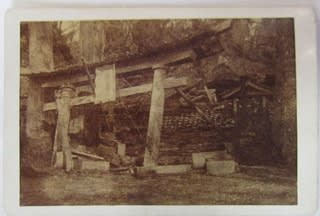

制作者不詳

《飛鳥神社矢大臣門崩壊之真景》

1894年

本間美術館

4)明治29年の三陸大津波

写真帖の全内容の投影展示あり。

中島待乳・宮内幸太郎

《中島待乳写真台帳》

1896年頃

日本カメラ博物館

最後は、奈良・興福寺《阿修羅像》の1894年の写真で締められる。

本展では、平成18(2006)年度から隔年で開催してきた4つの地方編(「関東」「中部・近畿・中国」「四国・九州・沖縄」「北海道・東北」)の総まとめとして、現存する貴重なオリジナルの写真作品・資料を〈であい〉〈まなび〉〈ひろがり〉三部構成で展覧します。

出品作品および資料は、国指定重要文化財の写真作品をはじめ、当館収蔵作品および協力機関である日本大学藝術学部の収蔵作品のほか、日本全国の公開機関を持つ施設への収蔵調査によって選ばれた優品群です。イメージではなく「物」として存在するオリジナルとともに、台紙裏面のデザインを鑑賞できる立体的な展示や写真帖の全内容を投影展示するほか、写真に関わる版画、写真機材、書簡などを一堂に会して紹介します。

本展は、初期写真の文化を直截に感じられる稀有な機会であるとともに、幕末から明治の写真史を再考証する新たな起点となる試みです。10年にわたる展覧会シリーズの集大成となる展覧会です。