ウィリアム・ホガース

《1日のうち4つの時》4枚組より

1738年

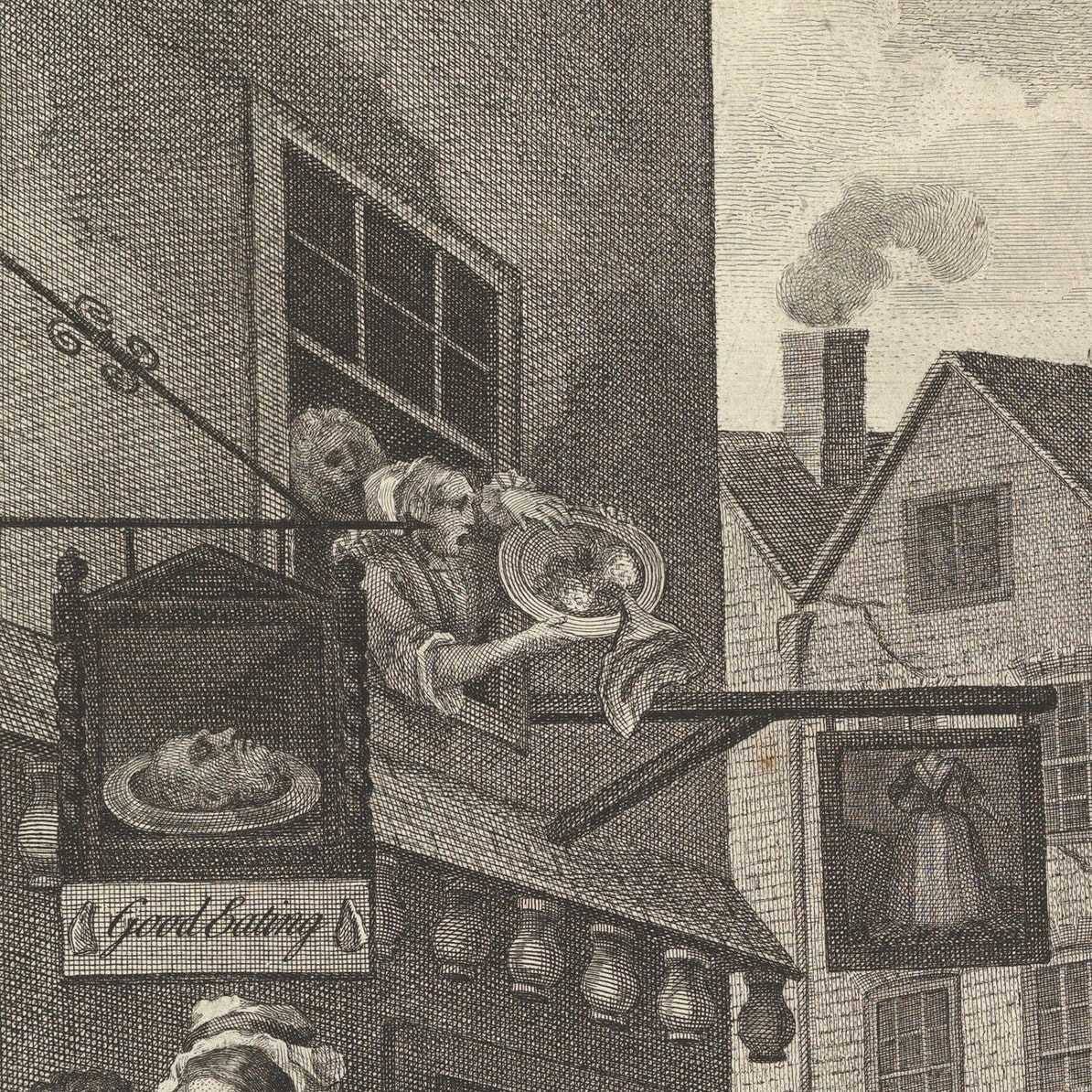

第2図〈昼〉

ロンドン。

ソーホーのホグ・レーン(豚小路)。

道の中央に走る、一本の太い線。

これは、近世まで設けられていた下水溝。

その上に放置される、割れたレンガと猫の死骸。

この下水溝を境界線として展開される、左右で異なる社会。

境界線の右側。

建物から一斉に出てくる人々。

建物は、ユグノーの教会。

人々は、礼拝を終えたユグノーたち。

1685年にフランス王ルイ14世によりナント勅令が廃止され、弾圧を恐れてイギリスに逃れたユグノーの一派。

絹織物業の技術や商業・金融業のノウハウを持つ彼らは、重宝される。

手前の目立つ位置には、フランス風ファッションに身を包む、気取った若い夫婦とその子ども。

集団の奥のほうには、年配者たち。

年配者たちは、移民第一・第二世代で、敬虔な信仰と謹厳実直さを失っていない。

若い夫婦と子どもは、移民第三世代で、もはや両親・祖父母世代のような信仰心は持ち合わせていない。

境界線の左側。

ロンドン庶民・貧民の世界。

飲食店の前で、黒人男性が背後から白人女性給仕に手を回す。

女性は男性に顔を向け、運んでいたパイから熱い肉汁をこぼす。

肉汁は、少年給仕の頭の上にかかる。

少年は、余りの熱さに叫び声をあげて頭に手をやるが、その拍子に料理を乗せたお盆を割ってしまう。

地面に落ちる食べ物、少女がすかさず手で拾い、口に運ぶ。

「亀裂のある都市空間」。

狭隘な通りに複数の集団が複次元的な境界線を孕みつつ、共存している。

以上は、次の記事に基づき記載。

大石和欣著『亀裂のある都市空間』

「図書」第894号、2023年6月、岩波書店

東京大学経済学図書館所蔵

ウィリアム・ホガース版画(大河内コレクション)のすべて

近代ロンドンの繁栄と混沌(カオス)

2023年5月13日~6月25日

東京大学大学院総合文化研究科・教養学部

駒場博物館

英文学者・東京大学教授の大石氏は、本展の監修を務める。

上記記事のコピーが、本展の展示室内に置かれている。

気になる左側の建物の二つの看板。

奥は、居酒屋で、描かれるのは「首なし女」。

文字にすると不気味だが、諺の「良き(静かな)女」の意味とのことで、不気味さを意図していないらしい。

一方その2階では、夫婦喧嘩が繰り広げられ、激昂した妻は夫の食べ物を皿ごと窓から放り出している。

手前は、レストラン「良き食事」で、描かれるのは「皿の上の洗礼者ヨハネの首」。

奥の看板の女性の「首から上」は、手前の看板にありますよ、と理解してよいのだろうか。

第4図〈夜〉

チャールズ2世の「王政復古」(1660年)の記念日である5月29日のロンドンの夜。

「王政復古」記念日当日には、樫の葉を飾り、窓にろうそくを灯して祝賀の意を示し、街頭で祝い火を焚く、という風習があったという。

その3つの風習がこの版画にはすべて描かれている。

ただ、祝い火は盛大に焚き過ぎたようで、火に馬が驚き、馬車がひっくり返ってしまう。

そのせいで、馬車の乗客の一人が誤って銃を暴発する始末。

画面左手のろうそくを灯す家の窓からは、床屋兼外科医が、顧客のヒゲを剃っている。

窓の外の庇の上に並んで置かれる小さな鉢は、瀉血皿で、なかには、当時の治療法である瀉血を行った患者の血が入っている。

何のため外に並べているのか? このあと血をどうするのか? 地面に埋めるのか?

本版画の「ひげ剃り」でも、顧客はヒゲを自ら受けるためだろう、この小鉢を手にしている。

看板には、「ひげ剃り、瀉血、ワンタッチの抜歯」と書かれているらしい。

想像するだけで恐怖心しかない抜歯、現代人に比べると当時の人は痛みに強かったのかもしれないが、当時の抜歯法では地獄の苦しみであったろう。夜なので抜歯の場面は採用しなかったのか。

その庇の下には、浮浪者の一家が熟睡している。

少年が(祝い火を利用して?)火をつけた樫の木?に息を吹きかけている。暖を取ろうとしているのだろうか。

床屋の奧の、グラスが描かれた看板のある建物は、売春宿。その対面の建物にも、売春宿と居酒屋の看板が見られる。

床屋の前、画面手前には、男女が歩いている。

酔っ払った男性を女性が連れて帰るところだろうか。

その男性の頭に、床屋の2階の窓から捨てられた液体が降りかかっている。

2階の窓に見えるのは「おまる」、捨てられたのはその中身である。

処理方法の基本は、夜になったら、屋内か屋外に設けられた便壺に捨てること。専門業者が回収する(業者はテムズ川に捨てるらしい)。

それが面倒な者は、このように窓から道路に投げ捨てたらしい。

夜はいろんな意味で安心して歩けないロンドン。

この男性は、展覧会の解説によると(第3図〈夕〉繋がりの)染色職人とのことだか、中村隆氏の著書によると実在の治安判事で、安かろう悪かろうの酒である「ジン」の排除に狂熱的に取り組んだことから、庶民から酒を奪ったとしてひどく嫌われていた人物であるとのこと。

街路の奥には、チャールズ1世の騎馬像が見える。

その前には、家財道具を馬車に満載して夜逃げする一家も描かれる。

以上、次の書籍に基づき記載する。

中村隆著

『ホガースの時代-版画で読むイギリス』

2023年3月初版、山形大学出版会

森洋子著

『ホガースの銅版画-英国の世相と諷刺』

1981年6月初版、岩崎美術社

ホガースの版画は、18世紀イギリス社会・文化が細密に描かれ、いろいろな仕掛けがなされたうえで、同時代のイギリス人に提示されたもの。

これを味わうのは、なかなか大変である。