日本民藝館はこの春、2階メインの大展示室を改修しており

床材は栃木産大谷石、壁紙は静岡産葛布。

明るくなって、一回り広々として見えます。

ここも含め9つもの部屋、スペースに

今回は、民藝運動を代表する巨匠の作品がズラリ。

濱田庄司、河井寛次郎、芹澤けい介、バーナード・リーチ、

富本憲吉、棟方志功、黒田辰秋。そろい踏みです。

なにせ、「次世代を担う」と銘打った、通常なら若手作家の

作品が展示されるコーナーに

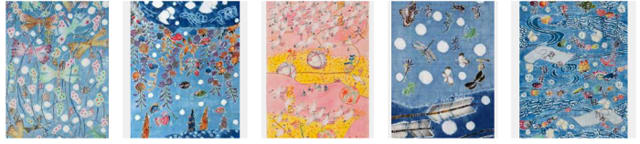

古澤万千子(上掲はネット検索した代表作であり、実際に展示されているものではありません)

宮平初子、田島隆夫、鈴木繁男…なのですから。

私は何度もここを訪れているので、

以前観た作品もいくつかはありましたが、

展示全体にほとんど既視感はなかったです。

それほど所蔵品が多いということなのでしょう。

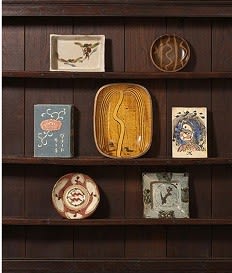

バーナード・リーチは

画像中央の角皿のほか、

私が印象的だったのが、おうちの形をした箸置き。

小さなものにも手を抜かず、愛情を感じました。

そういう意味では濱田庄司も、大きな鉢や皿に目がいきがちですが

普段使いサイズのお茶碗や花瓶、角皿に、ノスタルジーを感じます。

というのも、私の実家には今思えば益子焼がたくさんあり、

(地理的に近いですし)

ノーブランドとはいえ、巨匠の影響を受けた意匠が多かったので

私にとっては幼少時から見慣れている色柄だから。

河井寛次郎も雰囲気は似ているし、素敵ですが、

やはりハマショーとは違っていて、もっと優しい感じ、なのかな。

こちらは展示作品ではないのですが、

こうした呉須辰砂と呼ばれるピンクがかった白い陶器の

皿や鉢に、とても惹かれました。

そして、そもそもこの日をわざわざ選んで足を運んだのは

限定公開の西館(旧 柳宗悦邸)、芹澤けい介の小襖を観たかったから。

紙が劣化してしまうので、滅多に公開されないそう。

朱が引き立つ紅型調と、海の生物をモチーフにした藍。

本の装丁やカレンダーなどとはまた違い、整っていて静的で、

広間の真ん中に座ってずっと眺めていたいなあなどと思いました。

年齢を重ねるほど、「用の美」がいかに、心やすらぐものかを

身をもって、実感しています。

子どものころは、地味でぜんぜん可愛くなくて、

まったく興味がなかったのに……

展示室に並んだ器の数々に、空想の中であれこれとお料理を添えて

……故郷の、古くて大きな食卓が、懐かしくなりました。