拙ブログの左にあるカウンターが

「777777」になっていた、という人は、

よかったらkanagawa_emi☆mail.goo.ne.jpまでメールください

(☆は@に変えて)。心ばかりの記念品をお贈りできればと思っています。

(仕事の都合でお返事が少し遅くなりますが、必ずお返事しますので…)

----------------------

(前回の続き)

仕事の後、懇意にしている店で撮ってもらった写真…ですが、

脇と帯揚げのあたりが着崩れていますね

さて、都心に出たついでに寄ってみたのがコチラ

↓

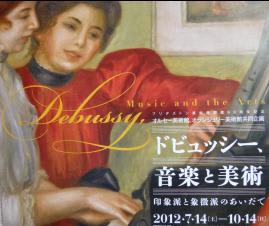

(会期は終了しています)

平日のまだそう遅くない時間だというのに、たくさんの人で

賑わっていた。

生誕150周年の区切りとはいえ、ドビュッシー人気恐るべし

印象派や、北斎などのジャポニズム、ガレを筆頭とするアール・ヌーボーなど

美術的に“メジャーどころ”のキーワードも、興味をそそるのか。

ドビュッシーは

すごく簡単に言えば、それまでのルールに囚われない曲作りで

音楽の新たな歴史の扉を開いた人。

同時代にフォーレがいて、後にはサティやラヴェルが続く。

パリの、アンニュイだがデカダンまではいかない、

折り目正しさと奔放さが混ざったような時代の空気を、彼のピアノ曲からは

しばしば感じる。

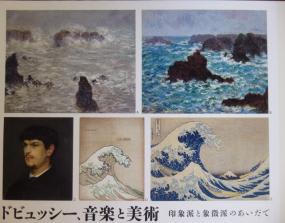

この展示では、彼が影響を受けた絵画を中心に、

楽譜や写真も紹介されていた。

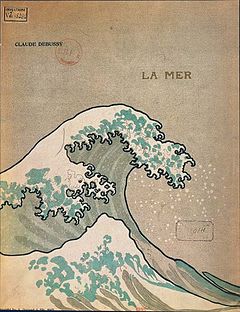

北斎とのツーショット写真や、楽譜(La Mer:海)の表紙に北斎の絵が使われていた

ということを初めて知り、

ジャポニズムが西洋音楽にまで影響を及ぼしていたのか! と新鮮な驚きが。

生い立ちや交友関係を辿ると、

彼は決して、天才のごとく突然のヒラメキで、

それまでの音楽のセオリーを破るような作曲ができたわけではなく、

「人とのつながり」を通して実に柔軟に、

いろんな分野に興味を持ち、吸収していった結果なんだなあ、ということが

よくわかった。

(もちろん、その経験を、独創的な作品として昇華させたところは

すごい才能だと思う)

例えば、良き理解者でパトロンでもあった3人の友人(作曲家ショーソン、画家ルロール、

高級官僚フォンテーヌ)がおらず、社交界に溶け込むこともなければ、

彼らの蒐集品であるドガやルノワールといった、

当時、絵画の“ニューウェーブ”だった印象派の作品に、

触れることもなかったかも知れないし、

P.ヴァレリーやマラルメといった音楽以外の人脈がなければ、

歌劇やバレエ音楽の創作チャンスなど巡ってこなかったかも知れない。

北斎といった外国の芸術家と知り合えなければ

どんなにジャポニズムが流行っても、

自分の作品に反映させる「深さ」は違ったものになっていたかも知れない。

そう考えていくと、

ドビュッシーの音楽というのは

今は理論上「象徴派」と呼ばれているようだが、

何と言うか「何でもアリ派」とか「フュージョン派」のようなもので、

いろーんな要素を取り入れた結果であり、

決して、印象派の反動としての象徴派ではないんだなあと

つくづく思う。

一見、何でも吸収しているように見えるドビュッシーも、

未来派・キュビズム以降の近代絵画とは距離を置いていたようだが、

それでも結果として、クレーやカンディンスキーの作品とも響きあうものがあるし、

実際、カンディンスキーは著書の中で、

ドビュッシーは心の内側にあるものと向き合った

(近代絵画に通じるものがある、と私は解釈)と、あらわしている。

存命中は「変わった音楽」などと“権威筋”から揶揄されたこともあったようだが

150年後、パリから遠く離れた日本でも、

こんなに人を集めているのは、

その音楽性の懐の深さと、背景にある「人とのつながり」が示す、

良くも悪くもヒューマンな一面が、支持されているからではないだろうか。

革新的とは、実は大いなるトレランス(寛容)の産物であることを

この展示は教えてくれた。

※ドビュッシー展の概要はコチラ。

(14日現在で閲覧可能ですが、会期終了後リンクが外れている場合もあります。)

※ドビュッシーの代表的なピアノ曲は「月の光」「亜麻色の髪の乙女」

そしてこの「アラベスク第一番」でしょう。眠れぬ夜、憂鬱な朝に。奏者はチッコリーニ。

。

。