ジョン万次郎(中浜万次郎)は、1827年、現高知県土佐清水市中浜で生まれる。

1841年土佐沖で出漁中に遭難し、漂流する。

漂流先の鳥島で、米国の捕鯨船ジョン・ハウランド号のウイリアム・H・フィールド船長に助けられ、船長の故郷、アメリカ東海岸にあるフェアヘーブンでの学校で、英語、数学、測量、航海術などの専門教育を受け、優秀な成績で卒業する。

米国での学校教育の他に、アメリカの民主主義や男女平等などを学び体験する。

基本的には、身分格差のない国家体制、大統領を選出する国民選挙など、当時の日本人にとって、全く新鮮な概念にも触れ大きな影響を受ける。

学校を卒業した万次郎は、一等航海士として、捕鯨船に乗船して世界の海で活躍する。

下船後は、カリフォルニアの金山で帰国資金を稼ぎ、ハワイにいる漂流仲間3人と共に、ハワイからの貨物船に乗船し、鎖国の日本(現在の沖縄県那覇市)に上陸、帰国する。

万次郎27歳の肖像画

琉球に帰国後、薩摩藩におくられたが島津斉彬公から厚遇され、、西洋式帆船などを造船,高い評価を受ける。

その後、長崎におくられ、江戸幕府の長崎奉行所で厳しい取り調べを受ける。

土佐藩でも、長期間の尋問を受け、1852年やっと故郷の中浜に帰り、母や親族との11年ぶりに涙の対面をする。

しかし、故郷に帰って3日後には、土佐藩から出頭命令があり、高知城下で侍に取り立てられる。

翌年の1853年、土佐藩では、藩校 「教授館」 の教授に任命された。 この時の聴講生のなかには、後に活躍する藤象二郎や三菱財閥の創始者である岩崎弥太郎がいた。

万次郎は高知城下で侍の身分で教授として活躍している時に、米国のぺリ-艦隊が浦賀に来航し、日本中が騒然となる。

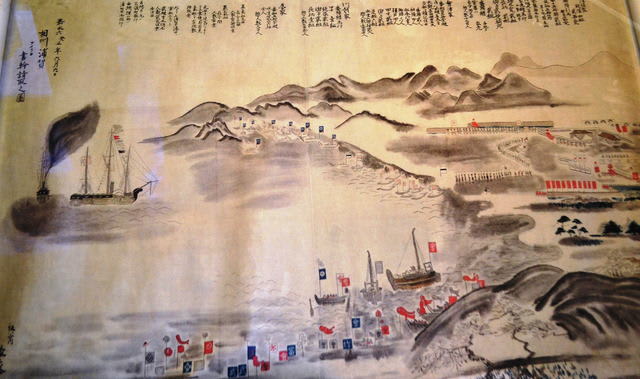

ペリー率いるアメリカの艦隊が久里浜(横須賀市)に上陸した時の絵図。

1853年(寛永6年)6月3日 米国、東インド艦隊司令長官ペリー率いる軍艦4隻が浦賀(久里浜)にやってくる。

大砲を備えた巨大な 「黒船」 の出現に、幕府は困惑し 慌てふためいている。

どのように対応するのか! 外国に関する情報は全くと言っていいほど入っていなく事情も分からなかった。

追い払うにも、そんな武力は日本にはなかった。

ペリー率いる4隻のアメリカ艦隊は、ペリー長官が乗船している旗艦サスケハナ号(外輪蒸気船2450t、大砲数9門)、

ミシシッピ号(外輪蒸気船1692t、大砲数10門)、プリマス号(帆船989t、大砲数22門)、サラトガ号(帆船882t、大砲数22門)の4隻である。

旗艦であるサスケハナ号の2450トンという大きさは、今日の感覚では中型の護衛艦というところで、当時としては世界最大級の軍艦であった。

これに対して、当時の日本での大型船というと、千石船である。 千石というと、約100トン~200トン程度の小さな木造船であった。

突然やって来た黒船を、初めて見る当時の日本人は、サスケハナ号が小山のような巨大艦と思えたのも無理はなかった。

この当時の江戸は、大消費地で、ほとんどの物資を大阪からの海上輸送に頼っていた。

そこで活躍していた和船が、一般貨物専用の菱垣廻船と、酒などを入れた樽物を中心に運ぶ樽廻船である。

当時、一番危惧されていたのは、外国艦船に、東京湾の入り口を封鎖されれば、大都市 江戸への物資の供給に多大な影響を及ぼすことであった。

ペリー艦隊の軍艦に搭載している艦砲は、特にその主力艦である蒸気軍艦が、外輪部に邪魔されて、あまり大砲を搭載できない関係から、合計63門に過ぎなかった。

この当時、サスケハナ号程度の排水量のある帆走戦艦なら、一隻で80門程度は搭載していた。

しかし、これに対して、当時、江戸湾にあった多数の砲台に設置されていた計99門の砲のうち、これに比較できる程度の大型砲はわずか19門にすぎなかった。

しかも、その大半は射程の短い臼砲(きゅうほう)で、ペリー艦隊まで届かず、幕府が震え上がったのも無理のないことであった。

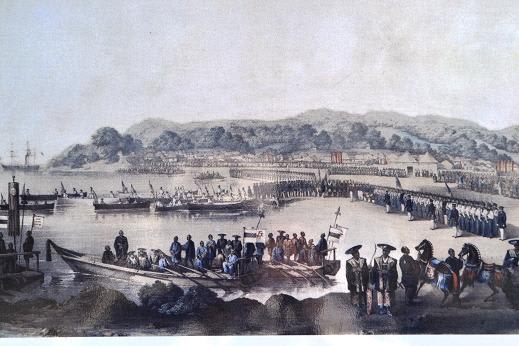

ペルー司令長官は、各艦隊の艦船に搭載している不気味に砲口を町に向け、威圧を十分に与えた上で、武装した数百名の海兵隊を従えて、久里浜に上陸する。

日本側が見守るなかでアメリカ海兵隊員が整列し、ぺりー長官が久里浜に上陸しようとしている状況の絵図。

アメリカ海兵隊員が進行している絵図

今回の目的は、フィルモア大統領の親書を徳川幕府に手渡して開国を要求するためである。

ペリーは海軍礼服に装い、武装した400人の海兵隊員らを従えて久里浜(横須賀市)に上陸し、浦賀奉行に大統領親書を手渡した。

その後、艦隊は江戸を目指して北上させる示威行動を行ったために、江戸市民は恐怖におののき大混乱に陥った。

幕府は、将軍徳川慶喜の病状などを理由に、返答を1年間の猶予を求めた。

ペリーは、幕府の要求を受け入れて、再度やってくることを明言して 艦隊は浦賀を出港して琉球へ向かった。

「泰平の眠りを覚ます上喜撰(蒸気船) たった四杯で夜も眠れず」

とにかく 脅威は去った。 江戸庶民もホット安堵したが、幕府はそれからが大変であった。

幕府の老中阿部正弘は、対応策に関し諸大名にも諮問した、しかし、知恵を出そうにも、新興国アメリカについては何もわからなかった。

そんな折、進歩的な蘭学者が万次郎の登用を進言してきた。

阿波正弘も、長崎奉行から、土佐の万次郎に関して

「頗る(すこぶる)怜悧(れいり)にして、国家の用となるべき者なり」 との報告が入っていた。

早速 アメリカの知識を必要とする老中阿部正弘は、土佐にいる万次郎を召し出すように、土佐藩に要求する。

万次郎は、「何としても、母国 日本を守らねば」 との思いを強くしながら、来春の再来を言い残して、ペルーが去って、2ケ月半後の8月30日、江戸に到着した。

待ちかねていた、老中阿波正弘は、即刻 万次郎を呼びつけ アメリカなる国についての質問をする。

時は来た、、、、万次郎は、アメリカで生活していた時に、日本に関するニュースやアメリカ政府の考え方、今後の方針などの情報を聞き、日本が心配でならなかった。

やっと、日本国の中枢にある人に自分が培わしてきた知識や技術、情報を話す機会が訪れたのである。

万次郎は感慨深かった。 自分は、この日のために、アメリカから鎖国を続ける日本に帰国してきたのである。 といっても過言ではなかった。

万次郎は、島津斉彬公や土佐の教授館で聴講生に語ったように、老中阿部正弘にも熱弁した。

アメリカの基幹産業である捕鯨漁を維持するためには、食料や水の補給を確保したい。 台風などのに遭遇した際の避難する港が欲しい、 だけの話であり、日本を侵略する意図は全くない。 なのに日本は、外国船を見たら問答無用で追い払う。 それは、世界の国々からは評価されない。

たとえば、漂流船員に対して、日本とアメリカでは大きな違いがある。

自分は、アメリカの船に救われ手厚い保護を受け、しかも教育まで施してくれた。

アメリカは、それを当然のことと思っている。

このようなアメリカの国であるから 「日本のやり方は人道的でない」 との強い非難の声がでている。

蒸気機関の出現により交通機関は発達し、世界中に物や人が自由に行けるようになった時代である。

もはや、一国が単独で存在できる時代ではなく、日本は世界の国々と共存していくことが必要な時代である。 と万次郎は話をする。

また、今回のアメリカの開国要求を拒否すれば、他の国々から強硬手段に打って出てくる恐れが気がかりである。

すでに ロシアがその動きを見せているように、列強諸国の日本への侵攻が始まり、遅かれ早かれ、日本が列強に植民地にされる可能性が高くなってくる。

今回の危機を回避するためには、「アメリカに対して国を開き、友好関係を築いていくべきである」 と万次郎は提言する。

十余年の永きにわたってアメリカ社会で暮らし、高等教育まで受けた万次郎の話しは、頭の中で考えたものではなく、自分が体験してきた話であることから

強い説得力があった。 老中阿部正弘の脳裏には深く食い込んだ。

阿部正弘は、万次郎の話を聞いて、隣国である清が、イギリスとのアヘン戦争で敗れた惨状を思い浮かべ、 薄々、鎖国政策の限界を、改めて感じていた。

万次郎は、この時、この人は動き、国は動く、と思った。

その後、万次郎は、幕府随一の開明派と言われた江川太郎左衛門に預けられた。

※ 開明派=国内のことばかりでなく、海外情勢や世界潮流についての情報を積極的に収集し、

それに合わせて、日本国が “停滞することなく 次にどう展開、変化していけばいいのか” を真剣に考えていた人々のこと をいう。

つまり、それまでの常識にはとらわれない、保守的思考を好まない人々のことです。 島津斉彬や勝海舟がその代表的人物と言える。

江川のもとに預けられて間もなく、老中阿部正弘によって万次郎は幕府直参に取り立てられた。

「 御 普 請 役 格 」 二十俵二人扶持。

これにより万次郎は、出生地の土佐国中ノ浜から性を得て 「中浜万次郎信志=なかはま まんじろう のぶゆき」 と名乗ることになった。

この時、万次郎は 26歳であった。

翌年の1854年2月13日(寛永7年1月16日) 予告通り、浦賀沖にペルーが旗艦で、最新鋭の大型軍艦 ポーハタンに乗船、7隻の艦隊を率いて再び来航した。

さらに、後ほどには2隻が来航して、最終的には9隻の大艦隊となった。

ペルーの旗艦であったポーハタン号 2425トン、3本マスト、バーク型外輪機帆船 船体長77.3m、船体幅13.6m、大砲22問 蒸気機関1500馬力、アメリカ海軍最大の軍艦、

前回の時と同様に、アメリカの全権を担っているペリーは、幕府に対して強硬な姿勢で開国を迫っている。

幕府側は、林大学頭が中心になって交渉に臨んだ。

当初、幕府は、交渉の筆頭窓口を江川太郎左衛門に命じ、万次郎に通訳をさせるつもりであったが、幕府のご意見番である 水戸斉昭公から、万次郎に対してスパイ容疑がかけられた。

そのために、アメリカとの交渉窓口には、江川も万次郎も立つことはなかった。

ペリーも交渉の場にどうして万次郎がいないのか! それをいぶかい、不思議に思っていた。

アメリカの記録によると、この交渉は、一旦、日本語からオランダ語に訳し、さらに英語に訳し、伝えるというものであった。

老中阿部正弘は、江川宛ての手紙で、万次郎を疑うわけではないとした上で、

「交渉のために万次郎を米艦に乗り込ませ、もし そのままアメリカ側に万次郎を連れ去られでもしたら・・・・」 と危惧を述べている。

スパイでは! の疑いをかけながらも、万次郎が、幕府にとって重要な存在であることは、水戸斉彬公も阿部正弘も認めていた。

日米両国で幾度かの交渉を得て3週間後の、 1854年3月3日、横浜で 「日米和親条約(神奈川条約)」 が結ばれた。

日本側は、アメリカに対し、薪水、食料、石炭などを供給、その補給寄港地として、下田、函館の2港を開港する。 難破船や遭難乗組員は救助する。

これにより、日本の二百数十年に及ぶ鎖国は終了し、世界に門を開く第一歩となった。

下田、了仙寺で、アメリカ海兵隊員が整列、日米和親条約の細部を決めた 下田条約が締結される。

ぺりーは、その後、下田、函館の両港を視察、 再び下田に来て、5月25日、日米和親条約の細目を詰めた付録(下田条約)を締結。 6月2日、日本を去った。

27歳になった万次郎に縁談が舞い込んだ。

江戸本所亀沢町で道場を開き、剣道を指南する団野源之進の二女お鉄である。

当初、万次郎は、見合いを勧められても、渋り、何度か断っていた。

見合いなどというものは、アミリカにはなく、結婚は自分の意思で決めるもので、他人に決めてもらうことではないと思っていた。

太郎左衛門の奥方から

「万次郎さん、ここはアメリカではなく、日本ですよ。 日本には日本の流儀があります。 なにを迷っているのですか!」

と諭され、もはや逃げることはできなかった。

見合いをすると、お鉄は目鼻たちがきリきりした17歳の美しい娘であった。

また、父親の源之進も、剣術に生きてきた人間らしく、ものにこだわらない、さっぱりとした性格であった。

江川太郎左衛門らの仲立ちで 安政元年(1854年)2月 江川邸で挙式は行われた。 お色直しが3回あり、お鉄はとても綺麗だった。

万次郎は、邸内で準備をしてくれた新居で新婚生活に入った。

結婚を期に、万次郎に再び運が向いてきた。 大型の西洋式帆船を造る機運が全国で起こり万次郎はひっぱりだこだった。

同年、幕府は、万次郎に対してアメリカの航海術書の翻訳を命じた。

西洋式帆船の導入や日本への出入、物が輸入されるに伴って、日本でも船を操って遠洋へ進む航海術の知識が必要であった。

日本では、オランダの航海術書が使われていたが、初めてアメリカの航海術が紹介されることになった。

万次郎は、他にも幾つかの書物を、日本語に翻訳しているが、英語の意味は理解できても、それを日本語に翻訳するのには大変な苦労であった。

万次郎は、日本での教育は、ほとんど受けていないために、日本語の基礎教育から進めなくてはならない大きなハンデイキャップがあった。

英語が理解できても、それを日本人が理解できる言葉に翻訳しなければならないが、適当な日本語が見つからなかったり、

日本語そのものに言葉がなかったりして、どう表現するか! どう伝えるか! 多くの時間を必要としていた。

万次郎は、日本語の翻訳に関しては、その専門分野に詳しい方々に相談したり、協力していただいて、翻訳(新アメリカ航海士便覧)を完成させたのではと思われる。

翌年、万次郎のよき理解者で、何かと協力してくれた、江川太郎左衛門が55歳で急死した。(1855年(安政2年)1月16日)

この年、万次郎には、待望の第1子(娘すず)が誕生しする。万次郎も人間的に丸みを帯び、周囲の人たちに温かく接するようになっていた。

1857年(安政4年) 今度は、万次郎のよき理解者であった老中阿波正弘が39歳の若さで病没した。

新しい日本つくりに大きな影響力のある人たちを次々と失って、万次郎は何とも言えない寂しさを味わっていた。

この年の4月、万次郎は、江戸に設けられた講武所の軍艦教授所教授に任命され、航海術などを教えることになった。

この年、万次郎に待望の長男が誕生する 東一郎 である。

30歳を過ぎてからの子供であることから、万次郎は溺愛した。

「そのように甘やかしてはなりません」 子育てにお鉄は厳しかった。

実家の道場はいつも門弟がいて、二女のお鉄は、小さい時から甘やかされることなく、自立心の強い子に育っていた。

留守がちの万次郎にとって、お鉄の実家も近く、子供たちの面倒をよく見てくれていた。

男が仕事するうえで、家庭は大切で、いつも陽気で明るく接するお鉄には常に感謝していた。

また、10月には、勘定奉行 川路聖謨(かわじとしあきら)から、捕鯨事業を興すため、万次郎を北海道函館奉行手付に任命、「函館で捕鯨方法を伝授せよ」 との辞令が出された。

はっきりとした記録は残されていないが、捕鯨船がなかったことから考えて、地元の漁民たちに捕鯨方法を教えてたり、捕鯨基地としての函館の調査などをしたのではと推察される。

1859年(安政6年)2月、改めて幕府から 「鯨漁之御用」 を命ぜられる。

実際の船を使っての捕鯨で、船は伊豆半島西側にある君沢郡戸田(へた)村で造られた 、本格的な西洋式帆船 「君沢形壹番御船」(戸田号)であった。

この西洋式帆船は、当時ロシア特使プチャーチンの乗ったデイアナ号が、地震に伴う大津波で下田沖に難破しており、その乗組員たちの指導を受けて、日本の船大工たちが造ったものである。

ロシアの乗組員は、この船で送還され、その後、日本に寄贈された。 それが 「君沢形壹番御船」(戸田号)である。(同型艦は10席造られる)

万次郎は、この船の船長となり、捕鯨に必要な機材(天体観測器、気圧計、捕鯨用の道具など)、ボート2隻、鯨の見張台(帆柱の先端)などを取り付けた。

日本初の捕鯨船である。

安政6年3月に品川沖を出航、江戸湾を南下し小笠原諸島に向った。 その折に暴風が起こり、船は転覆寸前に追い込まれた。

帆柱を1本切倒して、やっと転覆は免れ、伊豆の下田に帰った。

せっかくの西洋式捕鯨の実習は、ついにご破算となった万次郎は、 がっかりしたが、万次郎は捕鯨の夢は捨てきれなかった。

話しは前後するが、ペルーが引き揚げてから2年後の安政3年(1856年)アメリカ国 ハリスが通商条約を締結するために来日した。

ハリスは、翌年10月、老中堀田正睦(ほったまさよし)、続いて将軍徳川家定と会見し、第14代米国大統領ピアスの親書を手交して、自由貿易の公認を要求した。

このころから日本国内は大混乱の時期に挿入していく。

開国して通商に応じていくか! 鎖国して攘夷(外国人を追い払って入国を拒む)するか! で意見が対立する。

安政5年 彦根藩主井伊直弼が大老に就任してまもなくのときである。

ハリスの 「英、仏大艦隊が日本に来航する」 いう情報を憂慮した幕府は、全権を井上清直、岩瀬忠震(ただなり)に命じていた。

井上と岩佐は、6月19日、神奈川沖に停泊中のポーハタン号を訪れ、天皇の勅許を得ないまま、日米通商条約に調印する。

同条約に基づいて幕府は、外国奉行の新見正興(まさおき)を正使とするする批准使節団を。ポーハタン号でワシントンに派遣することになった。

また、使節団の護衛を兼ねて航海演習のため、咸臨丸(かんりんまる)をおくることになった。

吉田松陰が外国留学のために密航を企て接触したのは、このポーハタン号である。

3本マストの咸臨丸 スクリュー付の木造蒸気船で幕府がオランダから購入する。

江戸幕府の洋式軍艦でバーク型機帆船である。 重量 620トン、船体長48.8m、船体幅8.74m、大砲12問、100馬力の蒸気機関でスクリューを動かす機帆船、

スクリュー推進は、港の入出航時や風のない時に使われ、帆走中は、抵抗を減らすため船体に引き入れる構造になっている。

咸臨丸の最高責任者に軍艦奉行 木村喜毅(よしたけ)、指揮官に軍艦操練所頭取の勝麟太郎が任命され、中浜万次郎は教授方、通弁(通訳)として同情することになった。

咸臨丸の乗組員は、総勢96名で、福沢諭吉も加わっている。

日本人乗組員に交って、ジョン・ブルック海軍大尉ら11人のアメリカ人が、遠洋航海の経験のない日本人を助けるために同乗することになった。

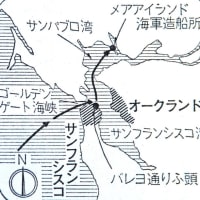

咸臨丸は、1860年(万延元年) 1月16日 横浜港を出航、同19日浦賀を経て太平洋に出ると、アメリカ サンフランシスコを目指す航海にでる。

ポーハタン号は、それより3日後に横浜港を出港する。 出航した翌日から、天候は荒れ難航する。

当時の日本には、国際感覚を身に着け、英語を自由自在に使いこなせるのは、万次郎一人だけである。

幕臣に登用されても、国と国が威信をかけた条約締結に、万次郎や江川太郎左衛門が出席できなかったのは国家的損失である。

だが、当時の幕閣たちは、国家的な条約が、永く鎖国を続けたためにか、内容を理解できてなく、不平等な条約であることにも気が付いていないようである。

後から、条約内容を知った万次郎は、どんな思いであったのか! 想像するのも難しくはない。

ただ、万次郎が、徳川幕府にとって、なくてはならない存在であることはよく理解できる。

万次郎は、航海術書などの専門的な翻訳以外にも、英会話の本「日米対話捷径」の出版を行うと共に、自宅でも教えを乞う者に英語を教え、世界を語り、新しい日本の人づくりに貢献している。

万次郎の世界を語る言葉に、誇張も先入観もない正確な西洋の情報こそが、幕末の若い多くの志士たちの心に訴え、行動に走らせたモチベーションであったといえる。

このモチベーションが、サムライ国家から近代国家へと進んでいく日本の大きな礎になっているように思われる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます