雨靴をはいて出かける。

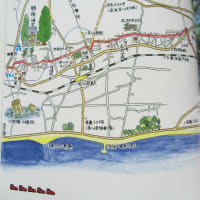

かながわの古道50選。矢倉沢往還の溝口付近。

溝口村・二子村は寛文9年(1669)に矢倉沢往還の宿駅となってから発展し、旅籠や商家が軒を並べていたそうです。いろいろな物産がここを通って江戸から、あるいは、江戸へと運ばれました。江戸後期には通行人や物資の量も増えました。馬の背で運ばれた物には、駿河の茶、真綿、伊豆の椎茸、乾魚、秦野のたばこなどだったそうです。また、二子の渡しには、人や駄馬を渡す『徒歩舟』と荷車などをのせる『馬舟』とがあって、馬舟には、荷車なら五台、荷馬車でも二台ほどのせられたそうです。

ふむふむ( ..)φ

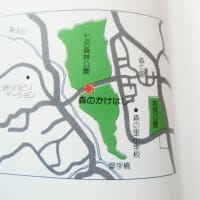

東急・梶ヶ谷駅下車。

246梶ヶ谷の交差点を溝口方面に少し行く。

そこが起点。

道なりに歩く。

のっぺらとした新興住宅地になっているかと思いきや、そこかしこに古道の名残。

笹の原の子育て地蔵様。子宝に御利益があるようだ。酉年の4月24日は賑わうとのこと。

分岐に来た。来た・・・

そうなんだよな。この部分が問題の『ねもじり坂』。なにが問題って・・・かながわの古道50選では、溝口に向かって左。

川崎市大山街道ふるさと館の資料によれば、右。

私は、かながわの古道50選を歩いているのだからと、左を選択。

どっちだかはわからぬが。ま。

江戸時代に相模川のアユを運ぶ鮎かつぎは、大山道を夜中に走り朝方この坂にさしかかったという。そこで歌を歌い人足中継所の溝口・亀屋に合図を送ったそうな。なんとも粋で風流だなぁ(^^)

下作延郵便局を通り過ぎれば、片町の四つ角に出る。

昔も今も交通の要所だ。

その先に、片町の庚申塔。

ここが溝口から横浜へむかう道の入り口。

このあたりを歩くたびに気になる菓子屋さん。ま。

JR・南武線の踏切を越えてひたすら14号線を行く。

栄橋の交差点を渡る。

今の中心は溝口駅だ。

14号線まっすぐに。

お!宗隆寺様だ。

ここはな・・・過去に古墳を訪ねたことがあったのだが、寺の人はけんもほろろであったな。ま。

古墳はたぶん今もあの墓の裏のお山。ま。

隣は、溝口神社様。昔は同じだったのかもしれない。

おお!がまん様じゃないか!(^^)!

昔は、大石橋から片町まで付近は水に恵まれない地域だったとあるが・・・多摩川と鶴見川の間の丘陵地帯だったのでもあろうか???そういえば・・・がまん様がある神社って水に恵まれない地域が多いよな・・・気のせいかもしれないけど。

その先が、大石橋。となるが、実は、『亀屋』という旅籠があった。寛永19年の創業で、富山の薬・越前の金物・信濃上州の繭などの商人たちの定宿としてたいそうに栄えた。明治になってからも国木田独歩ゆかりの宿として有名であった。亀屋の前の四つつじは、川崎から多摩川沿いに府中に向かう府中道との交差点であった。

今の交差点。

亀屋はその後亀屋会館として改装されたが、今は無い。住所は、溝口2-17-25とあるから、スマホのナビで検索。どうやら、ここらしい。

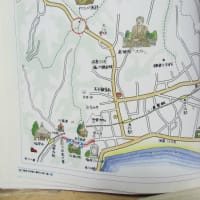

進むと、二ヶ領用水にかかる大石橋。

この用水は、昔も今も人の拠り所。

ほお!素敵な酒屋さんだな。

大山街道ふるさと館でトイレをお借りする。ありがとうございました!

その先には、灰吹屋の藏。

大山道では、青山からここまで薬屋がなかったそうな。今だったら救急車だが、当時の旅人にとってみたら緊急外来だったのかもしれないな。

国道409号線を渡る。

タナカヤ呉服店。今では藏造りの建物だけが残る。

高津図書館。

更に進む。

とお?!何この釜?

NHK黄金の日々って・・・私は中学生だったかな?

いやはやいやはや・・・今になってみればあの頃は、いろんな意味で、日本国中まさに黄金の日々であったな。無論NHKさんも。今ではまったくTVを観ないが、あの頃はどこの局の番組も面白く毎日毎日楽しみだったよな。

古道を行くであるな。ま。

お!光明寺様。

反省・・・

そして、二子神社様。

こういう建物すごく好き♡

そろそろ終点。

雨の二子の渡し・・・

こんな日、いにしえの人たちはどうしたんだろな?