今日は浅間縄文ミュージアムへ。

浅間縄文ミュージアムは、長野県北佐久郡御代田町にある2003年に開館した御代田町立博物館。御代田町役場の道路はさんで向かい側にある。

小ぶりながら、いや、小ぶりをいかしてかな、ユニークで活動的な博物館だ。

たとえば、御代田町のふるさと納税返礼品の目玉は土器。レプリカながら良い出来で即日完売(納税にそういう表現でいいのかな?)。その土器を作成しているのが博物館の学芸員氏なのである。

チケットは土器なのだ。ポストカードもくれる。

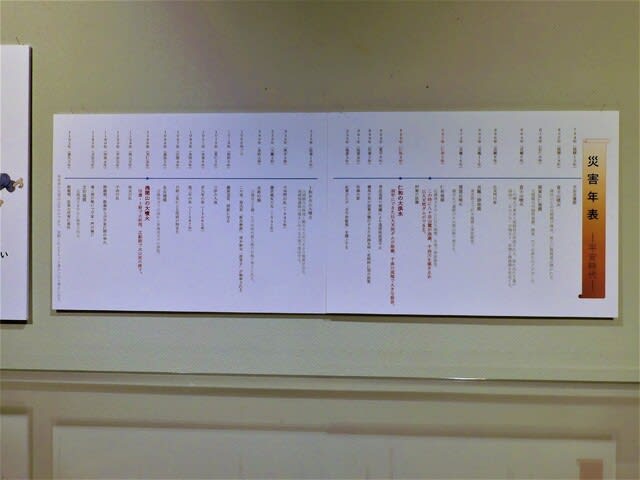

今回の企画展は「平安時代は平安でなかった-仁和の千曲川大洪水と天仁の浅間山大噴火-」。

会期は10月1日~11月27日。

794年平安京遷都で始まった平安時代は、6年後の800年の富士山噴火を皮切りに、噴火と地震に繰り返し見舞われ疫病が蔓延し貧富の差が著しくなった過酷な時代だった。

でも為政者はこの世をばわが世とか詠んでいたのだった。

終焉は1185年平家滅亡という形で来た。

そして1192年源頼朝によって鎌倉時代が始まったのだ。

信濃国では888年(仁和4年)に千曲川の大洪水がおきた。

この洪水の原因は887年の南海・東海を震源とした大地震にある。

大地震で八ヶ岳が山体崩壊をおこし千曲川を堰き止めてしまい、その303日後に堰き止められた千曲川が決壊して大洪水が起こったのだった。

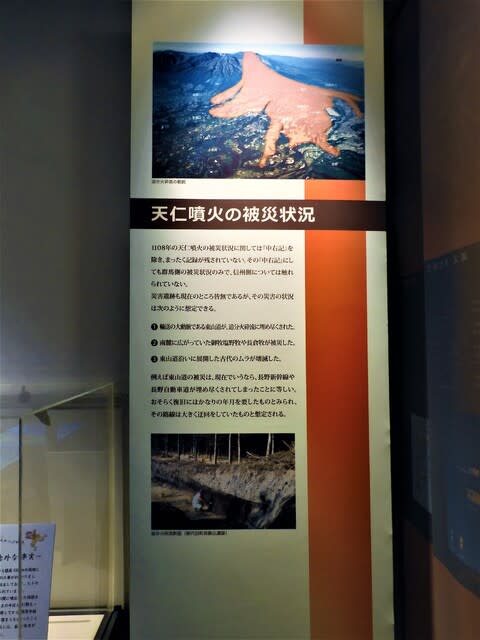

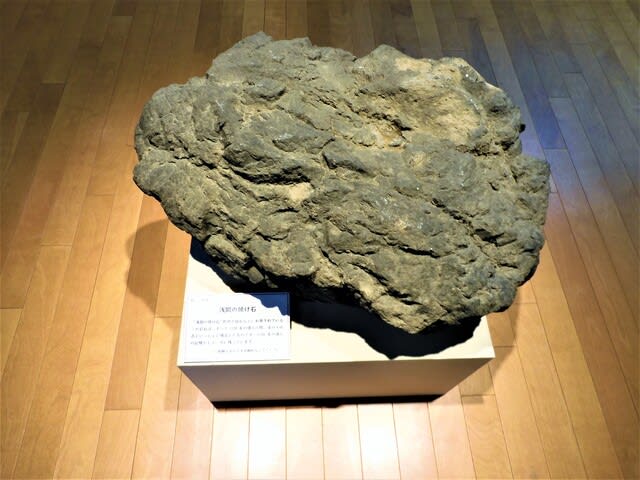

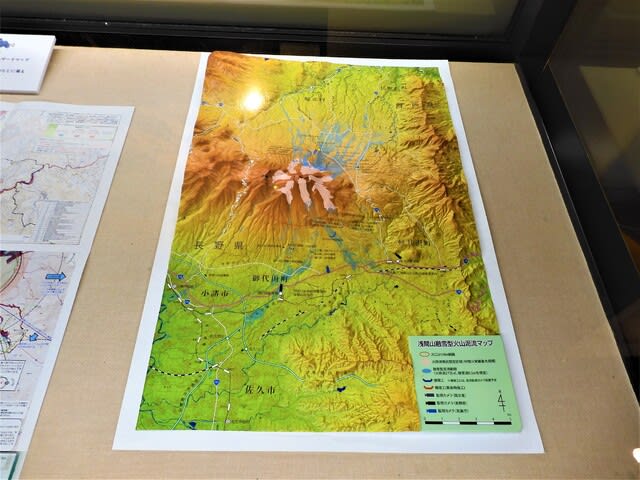

1108年(天仁元年)には浅間山が大爆発をおこした。

東山道は火砕流で埋まり、沿道のムラは壊滅し、御牧も被災した。

浅間山麓には、塩野牧という朝廷直営の牧場、御牧があり、東山道は都と東北をつなぐ大動脈だったのだ。

ん・・・

なんか平安時代のこととは思えないリアリティがある。

常設展へ。

土器の間をゆっくりと歩く。

理屈じゃなくて、こうして存在してる全てが奇跡なんだと思う。

理屈じゃなくて、だから仲良く暮らして次につないでいかなきゃならないと思う。

不思議だ。

浅間山麓って晴れが多い気がするのは気のせいかな?

車でも新幹線でもそう感じる。

今日も強烈な陽射しが降り注ぐ。

火山と太陽の恵みがあるから噴火しても噴火しても人は住み続けてきたのかもしれない。

今夜は満月だけど、長野盆地は曇りで見えそうにない。