土台の塗装に入ります。

デザインは伝統的和柄を使いたい、色は好きな赤をどこかで使いたいと思っていました。

当店開店のこのタイミングに、盛り上がりを見せている2大スポーツイベントのラグビーワールドカップ2019と東京2020オリンピック・パラリンピックにあやかり、デザインと色を決めました。

「そば」の板を固定する左側の板(写真上)を赤単色、それを支える背面の板(写真右側)を市松模様にすることにしました。

ラグビー日本代表のジャージには和柄の吉祥紋様があしらわれています

江戸時代に広まった「市松模様」がモチーフとなっています

「そば」の板を固定するためのねじ穴にストローを差し込んで片面ずつ各3回程度塗り重ねました。半日で完了です。

一方、市松模様の方は工程が10倍以上(もっとあるかもしれません!?)あるので、完了するまでに約2週間はかかったでしょうか。

作業工程は、線引き⇒塗り(ベージュ)3回塗り重ね⇒マスキング⇒塗り(なす紺)3回塗り重ね⇒マスキング⇒塗り(なす紺)3回塗り重ね⇒仕上げ(マスキングと塗装の繰り返し)です。

これで一通り塗り終わったことになりますが、実はここからが仕上げ作業です。マスキングテープを施していても毛細管現象で塗料が隣のエリアにはみ出してしまいます。これを消すためにマスキングと塗装の繰り返しです。はみ出しが無くなるまで行ったり来たりの繰り返しです。この作業は本当に余裕が無くて後で気づいたら写真が一枚もありません。

ようやく塗装が完了しました。

真横から見ると、「人」という文字のように蝶番で固定します。

持ち運びやすくするために頑丈なトランク用の取っ手を付けました。

こんな感じです。

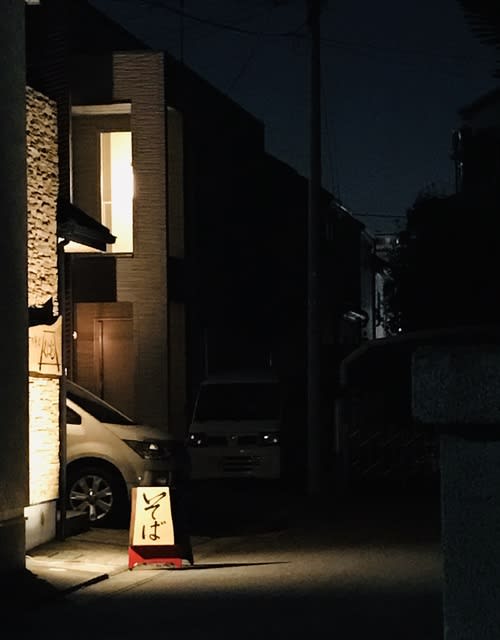

「そば」の板を取り付けて、早速、表に仮置きしてみました。

通りからもよく見えます。

「そば」の板と土台の赤い板との間に空間を作っています。雨水が速く乾くのと、「そば」の板が平らでないこと、密着させると剥がれなくなる可能性があるのでこのようにしました。

土台の裏側にはタイヤのチューブバンドを縦と横に取り付けました。縦のバンドは浮き上がるのを抑える役目、横のバンドは土台がこれ以上広がるのを抑える役目です。左下の黒いゴムは土台をたたんだ際に板と板との間に隙間を確保するためのものです。

縦のバンドはここに取り付けて固定します。取り付け取り外しができるようになっています。 立て看板を仕舞っているときはこのようになります。

立て看板を仕舞っているときはこのようになります。

最後は照明です。照明器具はいずれもガーデニング用のLED灯です。

立て看板用の照明は雨水排水立て管に照明器具を差し込むための塩ビ管を固定しました。照明器具は取り外しができるようにしてあります。

店の看板用の照明はU字溝の溝穴に差し込んで使えるように市販のゴムを加工しました。照明器具をゴム穴に差して使います。

点灯します!!

お客様が迷わずお店にお越しいただけることを願っています!!