せいろの塗りの工程に入ります。

塗りを始める前に一点どうしても気になる箇所があったので、まずはそこを解決してからになります。

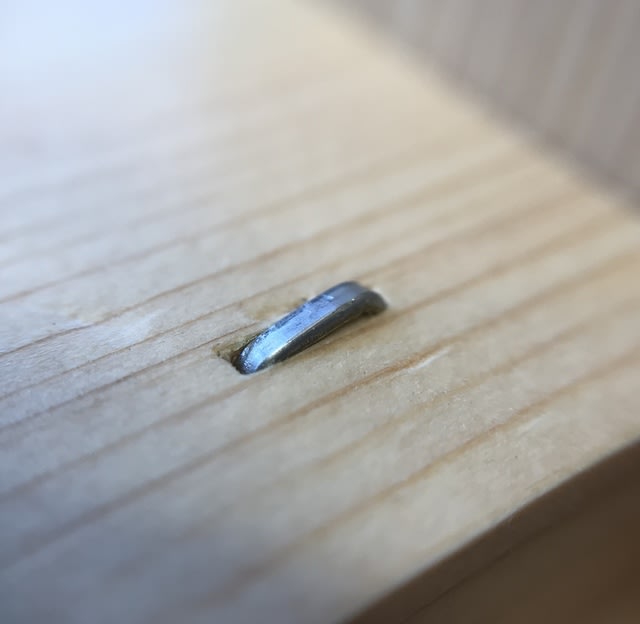

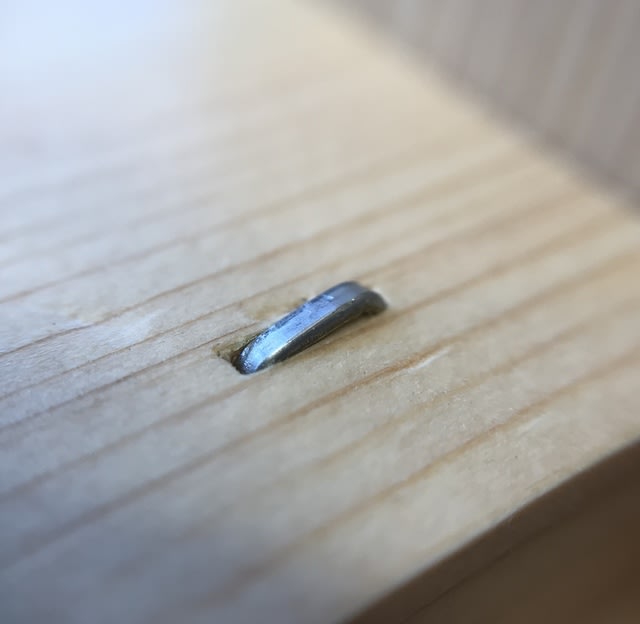

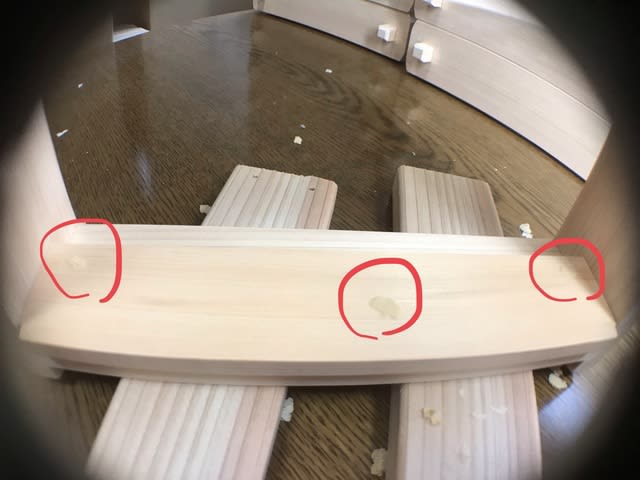

せいろの内側にホッチキスの針のようなコの字型の釘が打たれている箇所がせいろ一つに六ケ所あります。下の写真のように釘の頭が木の面よりも上に出ている箇所が半分以上ありました。このまま上から漆を塗っていくと当然出っ張りができて見た目にも美しくありません。

そこでまずは釘を木の平面より中に押し込むために、マイナスのドライバーを釘の頭にあて、金槌でたたきました。これがかなりの難作業となりました。釘とドライバーが金属同士であること、かつ真上から(垂直に)ドライバーを当てられないことによって、ドライバーが滑ってダイレクトに釘の方に力が伝わらない状況でした。時間はかかりましたが全ての釘の出っ張りをどうにかこうにか押し込むことが出来ました。

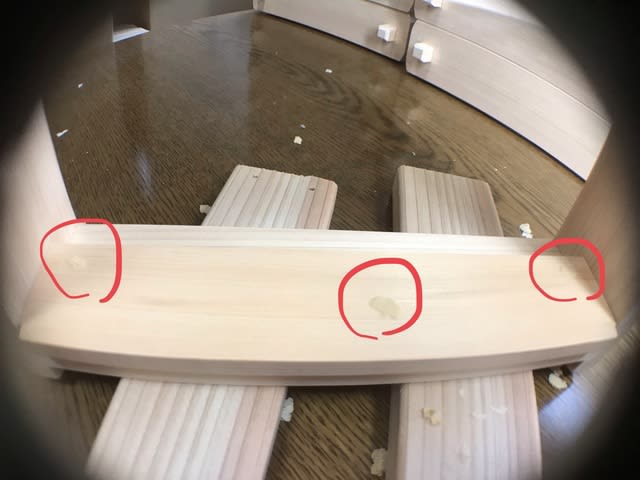

次に釘を押し込んで出来たくぼみに木工用パテを使ってパテ埋めを施します。

乾燥してから余分なパテを取り除きサンドペーパーで磨くと写真の通りきれいな平面の出来上がりです。

パテ埋め乾燥後の様子。写真は三か所を写していますが、対面にも三ケ所ありますので20個のせいろで合計120ヶ所のパテ埋め作業になりました。

真っ平らになりました。

さて、いよいよ漆塗りの工程に入ります。

本来、塗り工程の最初に行わなければならない重要な作業に「下地」(したじ)という工程があります。塗りが完成すれば見えない部分ですが、木地の凹凸をならすとともに漆器を堅牢にするための作業です。下地の工程は下地漆(主に生漆)に地の粉や砥の粉という土の粉を混ぜたものを木地に「塗っては研ぎ」を繰り返して行います。

今回のせいろの漆塗りにおいては、この本格的な下地工程は省略します。理由は材質が檜なのでケヤキやタモなどのような大きな導管孔(目地・木目)が無く凹凸が少ないこと、そしてせいろそのものが頑丈に作られているからです。

したがって、まず最初に木地固めのみを行い、それから仕上げの漆を塗り重ねていく方法で作業を進めていくことにしました。

まずは「木地固め」

生漆(瀬〆)をテレピン油で希釈し、漆刷毛で木地に吸い込ませるように全体を塗っていきます。

塗り終えたせいろは乾燥のために漆室(うるしむろ・江戸和竿の漆塗り用に自作)に並べていきます。適度の湿気を与えて乾燥を待ちます。今の時期は気温と湿度が低いためなかなか乾きません。このペースでやっていてはお店のグランドオープンに間に合わなくなる恐れが出てきました。何とか工夫していかなければなりません。

木地固めをする前と後です。

木地固めをした後、黒呂色漆(くろろいろうるし・呂色漆ともいう)を一回塗りました。

こんな具合にこれから塗りを重ねて行くことになります。

呂色(黒)だけではなく、溜塗り(ためぬり・木地が透けて見える)もやっていきたいと考えています。そして内側は朱になるので、「黒内朱」「溜内朱」の二種類のせいろが完成する予定です。

いずれにしても時間との戦いがしばらく続きそうです。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

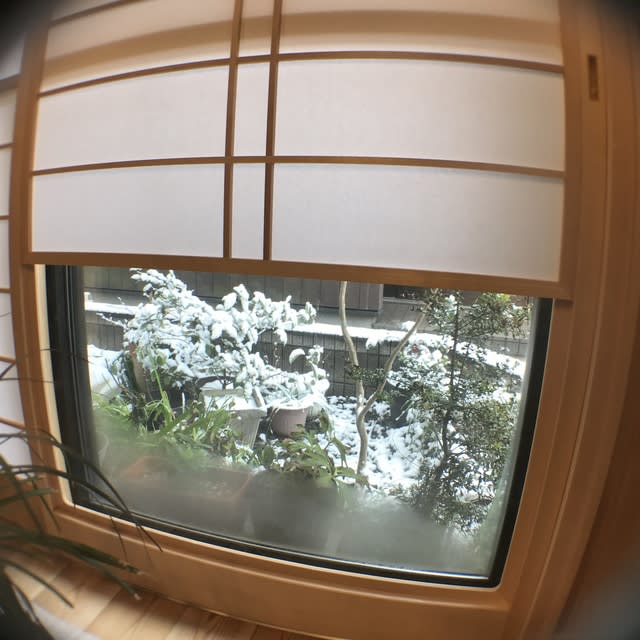

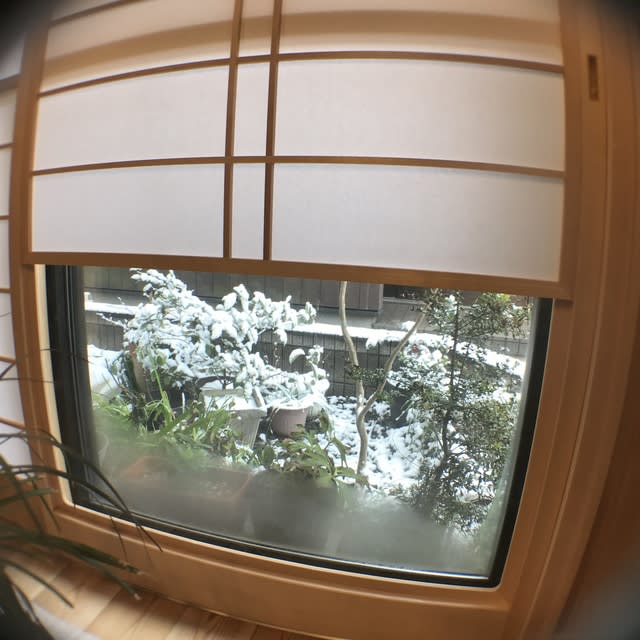

【初の雪見障子からの雪景色】

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇