2016年3月21日投稿 4月3日再投稿 写楽の画像追加

3月17日天気が良いので県立土屋文明記念文学館とその周辺にでかけました。文学館は公民館から車で7〜8分の保渡田(ほどた)町にあり、周辺に近年復元された古墳群やかみつけの里博物館、埴輪工房、農産物直売所などがあり広々とした空間を構成しています。

土屋文明:1890年保渡田町に生まれ、高崎中学、第一高等学校、東京帝国大学卒業、1930年『アララギ』編集発行人、1956年『万葉集私注全20巻』完結、第一〜第十二歌集ほか多数の歌集、1986年文化勲章受章、1990年没(100歳)

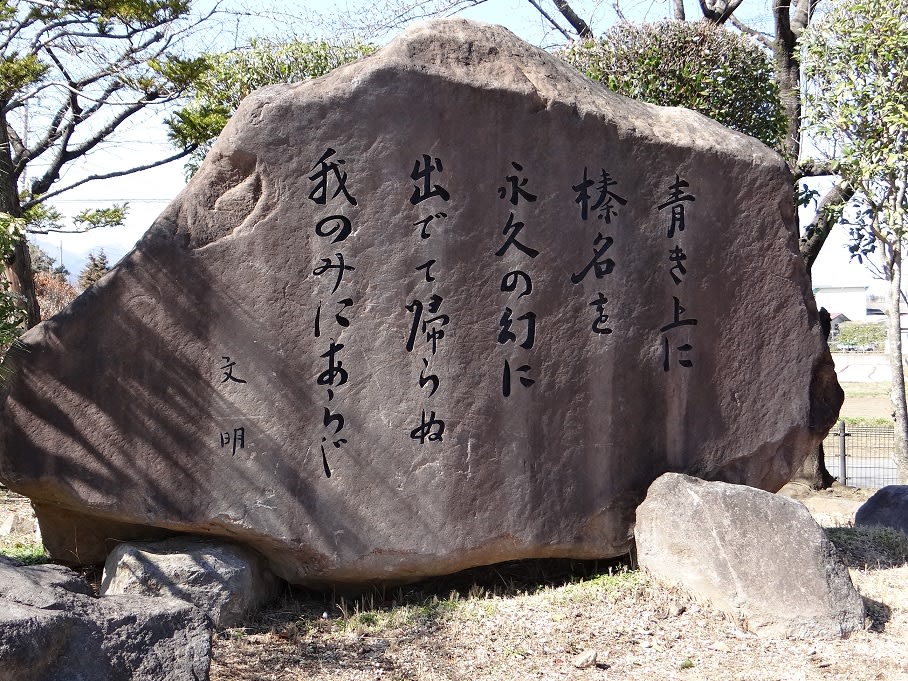

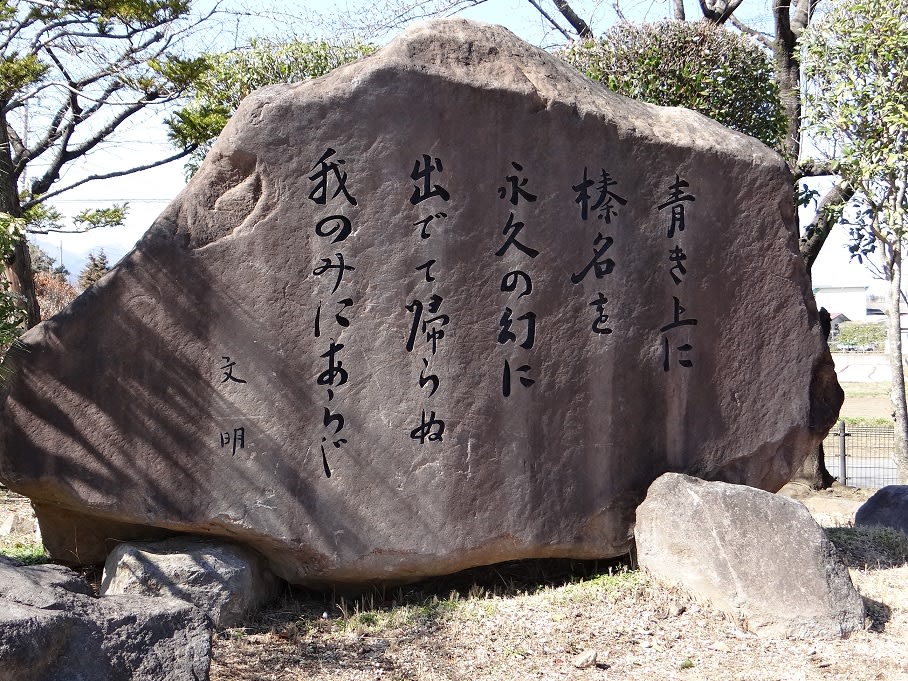

入口前庭にある歌碑 入口を入ったところ

入館手続きのカウンター

土屋文明の多くの作品から文学館発行のパンフレット「土屋文明の短歌(16首)と歌集 2014/12/19版」より4首を選び記事にしました。

この三朝(みあさ)あさなあさなをよそおひし睡蓮(すいれん)の花今朝はひらかず

<大意>この3日間、毎朝開いて、きれいな装い(姿のこと)を見せていたスイレンが、今日は開かない。

アララギは元より一人のものならず歌はただアララギのものならず

<大意>アララギは当然のことながら(私を含め誰か)たった一人のものではない。短歌もまたアララギだけのものではない。

にんじんは明日蒔けばよし帰らむよ東一華(あずまいちげ)の花も閉ざしぬ

<大意>にんじん(の種)は明日まけばいい、よし帰ろうよ。アズマイチゲの花も閉じてしまったことだし。

以下パンフレットの解説です ……文明55歳の時の歌と考えられます。高崎から渋川を通り、現在のJR吾妻(あがつま)線に乗って西(草津方面)

に向かう途中に中之条駅から吾妻川を少し西にさかのぼった南側にある川戸という土地で疎開生活を送りました。……

東一華:春の山野草、陽が射すと開き、夕暮れには閉じるという。

挽歌

さまざまの七十年すごし今は見る最も美しき汝を柩に

1982年 テル子夫人(同郷の幼なじみ、文明より2つ年上)93歳で亡くなる。

当日はこの文学館と、徳富蘆花記念文学館、前橋文化館所蔵の浮世絵が集められた展示会が開催されていました。歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川国貞、豊原国周らの作品です。(第91回企画展)歌川広重の東海道五十三次が展示室内側壁面をぐるりと巻くように展示されていました。

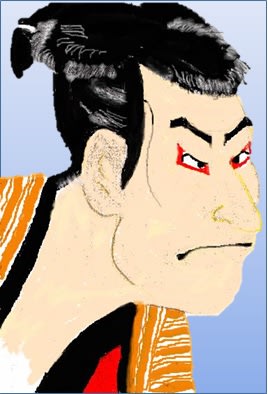

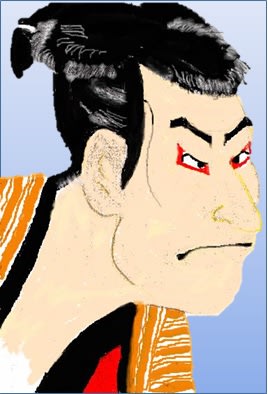

次の画像は東洲斎写楽三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛の写真を下絵にマウスとパソコンで色を付けたものです。同じく藤川水右衛門の背景を削除、透明とし前橋敷島公園の写真を重ねたものです。

文学館の裏に八幡塚(はちまんづか)古墳があります。人物、いのしし、鳥、道具類の埴輪、土器が多数出土しました。

古墳頂上から文学館を見る。奥の山々右端が伊香保嶺になります。 石を積み上げた前方後円墳の八幡塚古墳

今から約1500年前の古墳時代に榛名山東南の麓に有力な王の治める社会が広がっていたとされています。秋に市民有志の方々とかみつけの里博物館スタッフの「王の儀式再現の会」により、考古資料に基づいた衣装、道具、舞台で王の儀式再現劇が演じられます。次の動画は昨年の再現劇の様子を撮影したものです。約6分

八幡塚古墳に隣接する二子山古墳の写真です。古墳を囲む外堤と内堤のくぼんだ地には秋にコスモスが咲きます。

それでは また

3月17日天気が良いので県立土屋文明記念文学館とその周辺にでかけました。文学館は公民館から車で7〜8分の保渡田(ほどた)町にあり、周辺に近年復元された古墳群やかみつけの里博物館、埴輪工房、農産物直売所などがあり広々とした空間を構成しています。

土屋文明:1890年保渡田町に生まれ、高崎中学、第一高等学校、東京帝国大学卒業、1930年『アララギ』編集発行人、1956年『万葉集私注全20巻』完結、第一〜第十二歌集ほか多数の歌集、1986年文化勲章受章、1990年没(100歳)

入口前庭にある歌碑 入口を入ったところ

入館手続きのカウンター

土屋文明の多くの作品から文学館発行のパンフレット「土屋文明の短歌(16首)と歌集 2014/12/19版」より4首を選び記事にしました。

この三朝(みあさ)あさなあさなをよそおひし睡蓮(すいれん)の花今朝はひらかず

<大意>この3日間、毎朝開いて、きれいな装い(姿のこと)を見せていたスイレンが、今日は開かない。

アララギは元より一人のものならず歌はただアララギのものならず

<大意>アララギは当然のことながら(私を含め誰か)たった一人のものではない。短歌もまたアララギだけのものではない。

にんじんは明日蒔けばよし帰らむよ東一華(あずまいちげ)の花も閉ざしぬ

<大意>にんじん(の種)は明日まけばいい、よし帰ろうよ。アズマイチゲの花も閉じてしまったことだし。

以下パンフレットの解説です ……文明55歳の時の歌と考えられます。高崎から渋川を通り、現在のJR吾妻(あがつま)線に乗って西(草津方面)

に向かう途中に中之条駅から吾妻川を少し西にさかのぼった南側にある川戸という土地で疎開生活を送りました。……

東一華:春の山野草、陽が射すと開き、夕暮れには閉じるという。

挽歌

さまざまの七十年すごし今は見る最も美しき汝を柩に

1982年 テル子夫人(同郷の幼なじみ、文明より2つ年上)93歳で亡くなる。

当日はこの文学館と、徳富蘆花記念文学館、前橋文化館所蔵の浮世絵が集められた展示会が開催されていました。歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川国貞、豊原国周らの作品です。(第91回企画展)歌川広重の東海道五十三次が展示室内側壁面をぐるりと巻くように展示されていました。

次の画像は東洲斎写楽三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛の写真を下絵にマウスとパソコンで色を付けたものです。同じく藤川水右衛門の背景を削除、透明とし前橋敷島公園の写真を重ねたものです。

文学館の裏に八幡塚(はちまんづか)古墳があります。人物、いのしし、鳥、道具類の埴輪、土器が多数出土しました。

古墳頂上から文学館を見る。奥の山々右端が伊香保嶺になります。 石を積み上げた前方後円墳の八幡塚古墳

今から約1500年前の古墳時代に榛名山東南の麓に有力な王の治める社会が広がっていたとされています。秋に市民有志の方々とかみつけの里博物館スタッフの「王の儀式再現の会」により、考古資料に基づいた衣装、道具、舞台で王の儀式再現劇が演じられます。次の動画は昨年の再現劇の様子を撮影したものです。約6分

八幡塚古墳に隣接する二子山古墳の写真です。古墳を囲む外堤と内堤のくぼんだ地には秋にコスモスが咲きます。

それでは また