名所江戸百景を訪ねて

名所江戸百景を訪ねて

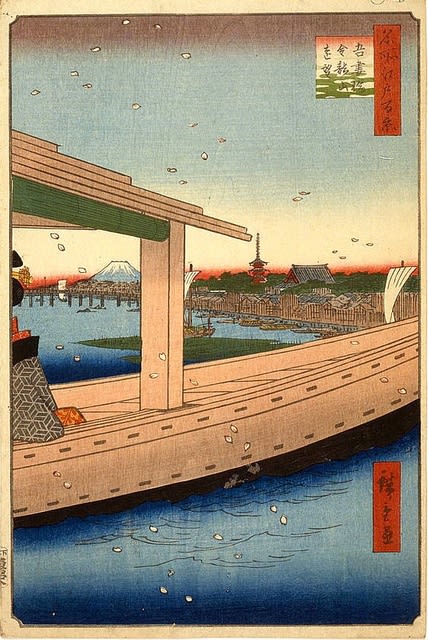

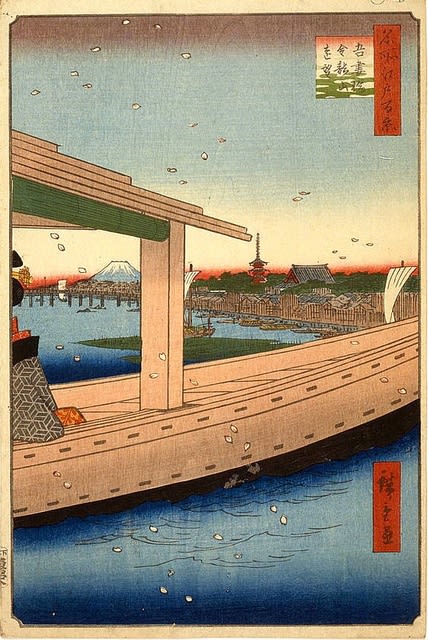

第39景 「吾妻橋金竜山遠望」

画面全体に桜の花びらが舞っています。

竹屋の渡し近くの隅田川の中ほどから、川の下流と金龍山浅草寺のある浅草方面を遠望しています。

近景の屋形船に乗る芸妓と思われる女性の後ろ姿が描かれていますが、その相手の姿は描かれていません。

遠景の中央には金龍山浅草寺の五重塔と本堂が見えます。

遠景の左側、隅田川に架かる橋は吾妻橋です。

その向こうには雪を頂く富士山の姿が描かれています。

金龍山浅草寺

(きんりゅうざんせんそうじ)

金龍山浅草寺は、東京都台東区浅草2丁目にある東京都内最古の寺です。

推古天皇36年(628)、檜前浜成・竹成(ひのくまのはまなり・たけなり)兄弟が隅田川の漁撈中に、観音様の御尊像を感得しました。この像を拝した主人・土師中知(はじのなかとも)は出家し、自宅に寺を改めて供養しました。これが浅草寺の始まりといいます。

五重塔は天慶5年(924年)平公雅が塔を建立したと伝えられています。この塔は三重塔であったといいます。焼失を繰り返したのち慶安元年(1648年)に五重塔として建立され、関東大震災でも倒壊しませんでしたが、昭和20年(1945年)の東京大空襲で焼失しました。現在の塔は、昭和48年(1973年)に鉄筋コンクリート造、アルミ合金瓦葺きで再建されたものです。

吾妻橋

(あづまばし)

隅田川に架かる橋です。

創架は1774年(安永3年)のことで、それまでは「竹町の渡し」と呼ばれた渡し舟があった場所です。

徳川家康の入府から江戸時代にかけて隅田川に架橋された5つの橋のうちの最後の橋です。

橋名は初め「大川橋」と呼ばれていました。これは隅田川が「大川」と呼称されていたことに由来します。

しかし、江戸の東にあるために町民たちからは「東橋」とよばれており、後に、慶賀名として「吾妻」となった説と、

東岸方面の向島にある「吾嬬神社」へと通ずる道であったことから転じて「吾妻」となった説があります。

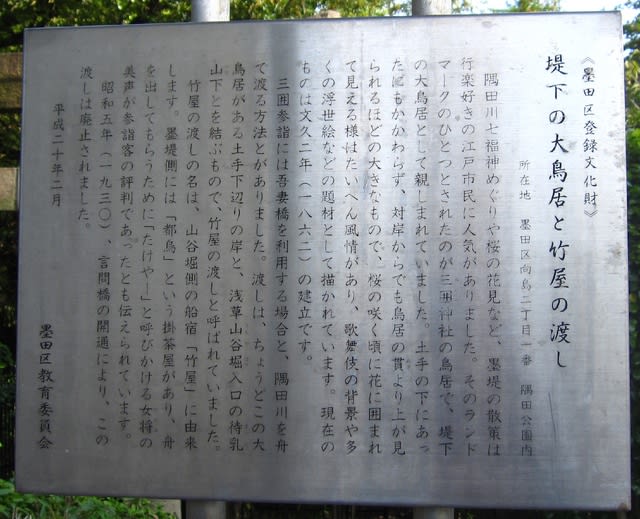

竹屋の渡し

<墨田区登録文化財>堤下の大鳥居と竹屋の渡し所在地 墨田区向島二丁目一番 隅田公園内隅田川七福神めぐりや桜の花見など、墨堤の散策は行楽好きの江戸市民に人気がありました。そのランドマークのひとつとされたのが三囲神社の鳥居で、堤下の大鳥居として親しまれていました。土手の下にあったにもかかわらず、対岸からでも鳥居の貫より上が見られるほど大きなもので、桜の咲く頃に花に囲まれて見える様はたいへん風情があり、歌舞伎の背景や多くの浮世絵などの題材として描かれています。現在のものは文久二年(1862)の建立です。三囲参詣には吾妻橋を利用する場合と、隅田川を舟で渡る方法とがありました。流しは、ちょうどこの大鳥居がある土手下辺りの岸と、浅草山谷堀入口の待乳山下とを結ぶもので、竹屋の渡しと呼ばれていました。竹屋の渡しの名は、山谷堀側の船宿「竹屋」に由来します。墨堤側には「都鳥」という掛茶屋があり、舟を出してもらうために「たけやー」と呼びかける女将の美声が参詣客の評判であったとも伝えられています。昭和五年(1930)、言問橋の開通により、この渡しは廃止されました。平成二十年二月墨田区教育委員会

描かれた場所は

現在どのようになっているのでしょうか?

訪ねてみました。

遠望したであろう竹屋の渡しの辺りから、金龍山浅草寺のある浅草方面を撮影してみました。

しかし、逆光で何が何だか〜

よく目を凝らしますと、現在は川沿いには高層のビルが建ち並び、金龍山浅草寺の五重塔も本堂も見ることは出来ません。

橋が見えると思ったら、吾妻橋の手前の橋、「言問橋」でした。

最後に

家で編集してみると、やはり写真が納得いきません!

これは、もう一度、撮影をしに行かなくては、と再び訪れました。

結局、対岸からは、浅草寺の姿は見ることが出来ませんでした。

江戸時代には、この場所から富士山や浅草寺など、美しい風景を見ることが出来たようですが。

現在は…何だか、悲しくなってきました。

参考

Wikipedia

金龍山浅草寺HP

太陽の地図帖 広重「名所江戸百景」の旅