東京公園巡り

山谷堀公園

(さんやぼりこうえん)

かつてあった東京の水路「山谷堀(さんやぼり)」の埋立地に作られた公園です。

猪牙舟や今戸焼、山谷堀ヒストリカルツアーなどが展示されており、歴史が学べる公園です。

山谷堀公園ここは、かつては山谷堀と呼ばれる水路であったが、経済成長に伴う水質汚濁と悪臭が問題となり、東京都により昭和51年(1976)頃から暗渠化された。区がその上部を公園として整備し、昭和52年以降に山谷堀公園として開園した、幅約9メートル、ながさ約740メートルの公園である。平成29年(2017)から令和2年(2020)、老朽化により全面改修工事を実施した。隅田公園から桜の並木が続き、春は桜越しに東京スカイツリーを眺めることのできるビューポイントとなっている。埋め立てられる前の山谷堀には、下流から、今戸橋・聖天橋・吉野橋・正法寺橋・山谷堀橋・紙洗橋・地方新橋・地方橋・日本堤橋の9つの橋が架けられていたが、埋め立てに伴い、全て取り除かれている。公園の両側にある護岸や橋の親柱が、水路であった面影を残している。山谷堀ヒストリカルツアーより引用

今戸焼

山谷堀ヒストリカルツアー今戸焼今戸焼とは、江戸時代から明治時代を中心に、今戸やその周辺で焼かれてきた焼き物で、かつては江戸を代表する焼き物として繁栄していた。今戸焼職人は瓦や日常の生活道具などを製造販売して、庶民の需要に応えていた。今戸焼の土人形は、江戸東京の代表的な郷土玩具で、今戸人形と呼ばれ親しまれたが、明治半ば頃には衰退してしまった。関東大震災(1923)後、今戸人形の伝統を引く制作者だった「尾張屋」金沢春吉(1868~1944)の尽力によって一時復興したが、春吉の死後その動きも弱まった。現在では、受け継がれた型や製法を基に職人が制作を続けているが、周辺の都市化や震災・戦災などにより多くが区外に移り、今戸に1軒を残すのみである。台東区では「今戸焼作り」の技術を区の生活文化財に指定し、人形や寺社の縁起物の製造をおこなっている職人を今戸焼の技術の継承者として認定している。

「河童」これは道具として使われる河童で、本来は背中が開いており、底に灰を敷いて炭を置き、点火用の火種をいけておくためのものでした。台東区の昔話には、隅田川の河童の縁起物の焼き物になったお話「今戸のかっぱ」があります。

「招き猫」顔を横に向けて手を挙げているこの猫は、道具として使われる招き猫で、本来は背中が開いており、底に灰を敷いて炭を置き、点火用の火種をいけておくためのものでした。招き猫人形の資料として、嘉永5年(1852)の藤岡屋日記「浅草観音猫の由来」と武江年表に、三社権現(現・浅草神社)鳥居の傍で、老女が今戸焼の丸〆猫、招き猫を並べて商う旨が記されており、同年の歌川広重の錦絵「浄瑠璃町繁華の図」には、◯の中に〆とか書かれた提灯の下で招き猫の人形を手に持つ人物が描かれています。

「福助」「お福」

台東区有形民俗文化財の型を基に復元したもので、夫婦にして飾られる縁起物です。江戸時代、近くには江戸歌舞伎興隆の場となった浅草猿若町がありました。夫婦の会話に歌舞伎役者と今戸焼の「福助」が出てくる落語「今戸焼」は、江戸庶民お日常の機微を伝えています。

「座猫」顔を横に向けて座っているこの猫は、台東区有形民俗文化財の型を基に復元したものです。大小様々な座猫や招き猫の人形の型が今も受け継がれており、このように顔を横に向けて座る猫の姿は、江戸時代の錦絵にも描かれています。

「鉄砲狐」正面を向いて台座の上に座っているこの狐は、台東区有形民俗文化財の型を基に復元したものです。顔を横に向けて座っているものや大小様々な狐の型から姿形が受け継がれており、今も稲荷神社の授与品として作られています。江戸時代に稲荷勧請が流行り、今戸焼職人以外の人たちも内職として彩色をしている様子が「今戸の狐」のお噺に残されています。

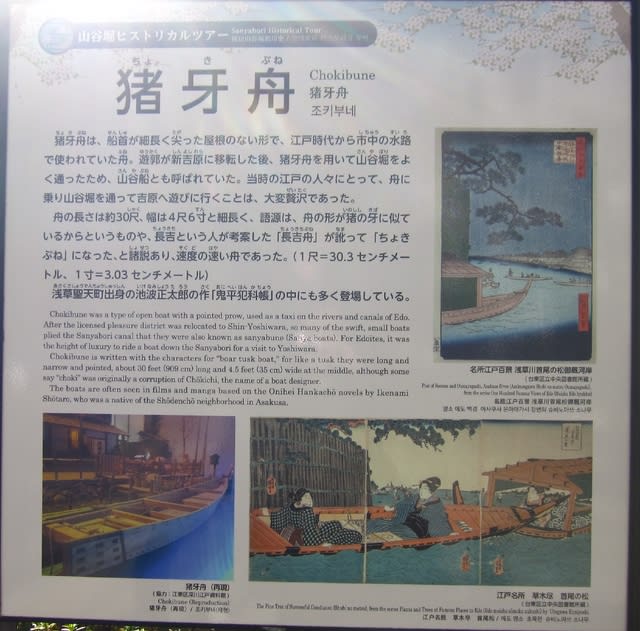

猪牙舟

山谷堀ヒストリカルツアー猪牙舟猪牙舟は、船首が細長く尖った屋根のない形で、江戸時代から市中の水路で使われていた舟。遊郭が新吉原に移転した後、猪牙舟を用いて山谷堀をよく通ったため、三谷船とも呼ばれていた。当時の江戸の人々にとって、舟に乗り山谷堀を通って吉原へ遊びに行くことは、大変贅沢であった。舟の長さは約30尺、幅は4尺6寸と細長く、語源は、舟の形が猪の牙に似ているからというものや、長吉という人が考案した「長吉舟」が訛って「ちょきぶね」になった、と諸説あり、速度の速い舟であった。(1尺=30・3センチメートル、1寸=3・03センチメートル)浅草聖天町出身の池波正太郎の作「鬼平犯科帳」の中にも多く登場している。

所在地

台東区浅草7-9

最後に

山谷堀の跡地に作られた、山谷堀公園。

猪牙舟や今戸焼、山谷堀ヒストリカルツアーなどが展示されて、大変勉強になったことを覚えています。

水路の跡地ということで、細長〜い公園で、転々と展示されている山谷堀ヒストリカルツアーを読んだり、植えられた木々に癒しをもらったりと、散歩にはもってこいの公園でした。