名所江戸百景を訪ねて

名所江戸百景を訪ねて

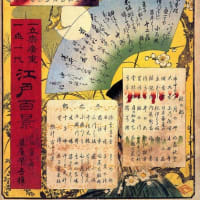

第33景「四ツ木通用水引ふね」

描かれた掘割は引舟川と呼ばれていました。

曳舟は、舟を曳く動力が陸からの人力であるため、異色の交通機関として人気があり、江戸市中から下総、水戸方面へ行く、多くの旅人に利用されていました。

この引舟川ですが、本来は真っ直ぐな川なのですが、広重はS字に蛇行させて描いています。

陸路にはサッパ船という小舟に乗せた人を、土手から舳先につけた縄を引く船頭が描かれています。

遠景に描かれている山々は、日光連山です。

曳舟川

(ひきふねがわ)

曳舟川は、東京都葛飾区から墨田区にかけての川筋で、舟に人を乗せて曳いた交通手段の曳舟に由来する川でした。

曳舟川の名称が付けられた区間は、江戸期に開削された「葛西用水」や「亀有上水」の水路を利用しており、昭和4年、荒川放水路の開削による川筋の分断のため速くから自動車道に改修されました。

昭和39年ごろまでは小魚などの生物が生息する川でしたが、高度成長期にはいると生活用水やメッキ工場からの排水が流れ込み、水質が悪化しました。

その後、排水規制等により水質は改善されたものの、葛西用水の一部区間の公園化、葛西用水からの取水が出来なくなったため、現在の曳舟川は支流も含めて埋め立てられてしましました。

現在は、人工的な水の流れをつくり、曳舟川親水公園や四つ木めだかの小道などとなっています。

葛西用水路

埼玉県東部および東京都西部を流れる灌漑用水路です。東京都墨田区内の区間は、亀有上水・曳舟川と呼ばれていました。(現在は暗渠化されています)

1590年(天正18年)に江戸に入府した徳川家康により利根川東遷事業が進められ、利根川や荒川の河川改修が行われました。利根川の旧流路を一部活用するなどして葛西用水が整備されました。

本所上水

本所上水(ほんじょじょうすい)は亀有上水とも呼ばれ、江戸時代の江戸に設けられた江戸の六上水の一つです。のちに曳舟川となっていきました。

新設された時期は諸説ありますが、明暦の大火以降に設けられたのは確かです。

明暦の大火後、江戸の町は大改修され、新しく発展した隅田川東岸(本所・深川方面)を給水する目的で開かれた上水道です。

曳舟

(ひきふね)

水路に浮かべた舟を水路沿いの陸路から牽引して運ぶ方法です。

江戸期の後期から明治の初めごろにかけて行われた曳舟は、舟を曳く動力が陸からの人力であるため、異色の交通機関として人気があり、江戸市中から下総、水戸方面へ行く、多くの旅人に利用されていました。

描かれた場所は

現在どのようになっているのでしょうか?

訪ねてみました。

描かれた曳舟川の現在は、人工的な水の流れをつくり、曳舟川親水公園や四つ木めだかの小道などとなっています。

一部は埋め立てられて、小道となっていました。

最後に

曳舟川の跡地をお花茶屋駅から亀有まで歩いてみたのですが、さほど距離を感じず、船を使わず歩いた方が早いような気がしました。

ではなぜ、船を使ったのか?

もしかすると、曳舟は、当時の人々にとって娯楽の一つだったのもしれませんね。今でいう、テーマパークにあるゴンドラに乗る感覚。人力でひかれる船に乗り、ゆったりと景色を眺める。贅沢なひと時だったのかもしれません。

しかし、江戸時代の人々は、何故に馬や牛などにひかせず、人力だったのでしょうか?

謎です。

第32景 「柳しま」<<<>>>第34景「待乳山山谷堀夜景」

参考

太陽の地図帖 広重 「名所江戸百景」の旅 平凡社

Wikipedia