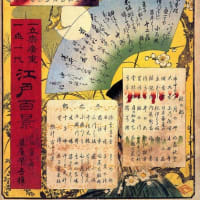

名所江戸百景を訪ねて

名所江戸百景を訪ねて

第91景 「猿わか町よるの景」

満月に照らされた猿若町を描いています。

右側の手前から、森田座、市村座、中村座と続いています。

左側には芝居茶屋が並んでいました。

猿若町

現在の東京都台東区浅草6丁目あたりあった地名です。

天保の改革により、1842年(天保13)堺町、葺屋町、木挽町にあった芝居小屋を浅草聖天町に移し、猿若町と改称しました。

地名は江戸俳優の祖といわれる猿若勘三郎(かんざぶろう)の姓をとったことによるといいます。

江戸三座といわれる中村座、市村座、森田座があり、芝居の町として繁栄していました。

森田座

森田太郎兵衛が万治3年(1660年)木挽町に創設しました。

安政3年に守田座と改め、明治5年(1872年)猿若町から新富町に移転し、同年8月に新富座と改称しました。大正12年(1923年)関東大震災で焼失しました。

市村座

村山又三郎が境町に建てた村山座が始まりです。

1842年(天保13年)に浅草猿若町に移転しました。

明治になり、6世尾上菊五郎、初世中村吉右衛門を中心とする若手歌舞伎で市村座時代といわれる黄金期を迎えましたが、大正後期には衰え、昭和7年5月に座名は絶えました。

中村座

江戸三座の中で最も古い劇場です。

猿若勘三郎が寛永元年(1624年)2月に江戸中橋に劇場を建設して猿若座と称したのが始まりです。その後、本名の中村を取って中村座としました。

明治以降、衰運に傾き、13世中村勘三郎が没して中村座の名は消滅しました。

芝居茶屋

江戸時代の劇場は座席の他に付属設備がなく、幕間の休憩所や食堂もありませんでした。

そこで、芝居茶屋が専属する形で観客の食事や飲み物をまかなっていました。

描かれた場所は

現在どのようになっているのでしょうか?

訪ねてみました。

かつて猿若町があった、現在の浅草6丁目周辺にて撮影してみました。

最後に

かつて猿若町があった、現在の浅草6丁目周辺には、マンションやビルが建ち並び、ポツンと案内板があるのみで、当時の面影は全くありませんでした。

江戸時代には、芝居の見物客で賑わっていたとは思えないほど、静かな街でした。

参考

Wikipedia

太陽の地図帖 広重「名所江戸百景」の旅

コトバンク