この冬は記録的なエルニーニョ現象に見舞われるとの予測、

先日(12/11)の暴風雨もその影響とのこと、師走に激しく窓を

たたきつける雨風、そしてその後の暑さは確かに異常でしたね。

寒暖の差が激しく体調をこわしがち、この冬は寝る前にカリン酒に

生姜、ハチミツ増量で、ポカポカ乗りきりたいと思っております。

さて、季節外れの嵐に打たれ、ふと思い出したことがありました。

ブログの続きは、記憶に刻まれた浸水の大船について書いてみようと思います。

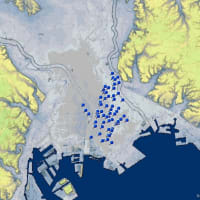

カシミール3D使用、川だけ地形地図に、大船駅に赤いピンをたててみた。

〇大船駅付近の柏尾川左岸の支流について

・いたち川・・・鎌倉市境に近い荒井沢を水源とする洗井沢川、港南区境に近い瀬上池周辺(瀬上市民の森)を水源とする瀬上沢、金沢区境に近い上郷町付近を水源とするいたち川が、栄区役所付近で合流する。西へ流れ、JR東海道・横須賀線と根岸線の路線が分岐する付近、笠間町と飯島町の境界で柏尾川に合流する。瀬上沢と洗井沢川は小川で、総称していたち川と呼ばれることもある。

・砂押川・・・今泉台、今泉、岩瀬地区の水を集め、大船駅の下を潜り、その東側で柏尾川に合流する川です。柏尾川を除けば、滑川に次ぐ規模の河川。

・小袋谷川・・・建長寺の境内の奥に端を発し、建長寺境内、鎌倉街道の下を流れ、十王堂端より下流は鎌倉街道の西側を、水堰橋より下流は鎌倉街道から東海道線鎌倉踏切に続く道と横須賀線の間を流れ、柏尾川に合流する。

・・・大船周辺で柏尾川の3つもの支流が合流、あらためて地図を眺めてみると

水害ポテンシャル高すぎるんじゃない!

関東大震災(1923年・大正12年)直前、大船駅東側の

「大船田園都市計画」について書かれた興味深い記事があった。

大船駅(赤いピン)、亀屋万年堂(青いピン)も大船田園都市計画地にある。

当時このあたりはどうだったのだろう。柏尾川の水害の歴史について調べてみた。

柏尾川流域における開発と水害の歴史は以下のよ うに時代区分できるという。

以下青字は、総合都市研究 第35号 ー988. 水害の変遷と浸水危険地域地図 首都大学東京 都市環境学部より引用

柏尾川に大規模な人為が加えられたのは1907年に始まり, 1910年に終了した耕地整理事業が最初

であるという(野沢, 1981)。明治政府は1899年に食料増産を目的として耕地整理法を制定し,土

地利用の効率化をはかった。柏尾川の氾濫原の耕地整理事業もその一環として行われ,この事業に

より,吉用付近から笠間付近までの本川沿いの氾濫原の耕地整理,水利施設の改良および新設,柏

尾川の河道改修および築堤が行われたという(野沢, 1981)。これらの工事により,蛇行していた

河道は直線化され,両岸には連続堤が建設されて,現在の柏尾川の原型が形成されたと見なせる。

柏尾川の氾濫原であった大船も、ちょうど河道改修および築堤などの

治水対策が整えられた後の計画であり、当時のまだ人家の少ない田舎であった。

また、本文中に都市型水害が頻繁に発生するようになったのは1958年以降とあり

「大船田園都市計画」当時は、私の子ども時代(昭和40年代)にみられるような

水害の頻繁化は想像できなかったのだろう

以下青字は「基礎調査 - 鎌倉市(Adobe PDF)」より引用

同資料の4頁、表 1.1.2 洪水による浸水被害状況(鎌倉市地域防災計画)をみると

私の記憶にある水害シーンのあの日は、被害の大きさから昭和48年(鎌倉市の床上・床下浸水被害戸数3016戸) か

昭和49年(同1117戸)かのいずれかではないかと思う。

※引用・・・1.1. 基礎調査 - 鎌倉市(Adobe PDF) 1頁

湘南モノレール大船駅にて

大船駅周辺は随分変わった。今はルミネもあって便利ね。

大船駅西口降りてすぐの信号近くのミスタードーナツ

ビルは建て替えられたと思うけど、25年以上前オープン記念&従業員のレジの練習

ということで、通りがかりに呼びこまれて無料でドーナツを食べたこともあったな。

ここは昔の雰囲気そのまま。花屋、八百屋、魚屋が軒を連ねる一角。

洋服屋さんがあったかは覚えてないけど・・。

シャッターが降りているのは改修工事らしい。大船がシャッター街になるのは

ショックなので、ホッとした。(^-^)

大船駅東口

変わりすぎたけど大船駅の看板のある屋根の形状とか階段とかは変わってないなぁ。

本屋さんもあったよね。

懐かしの大船・・・私の子ども時代の大船は、既に商業地として栄えており、

魚屋や八百屋などの店先では長靴に鉢巻姿の店の人の威勢のいい声が響いていた。

生鮮食品だけでなく、金物屋、乾物屋、茶屋、時計&宝飾屋、本屋

写真屋(フォトスタジオ)、飲食店、映画館など、専門店や娯楽施設が揃ってた。

そういえば、人生初の映画は、父に連れられて今は無き大船オデヲン座へ。

何を見たか覚えてないんだけどね。

※カシミール3D 地理院地図+スーパー地形 使用

赤いピンはJR大船駅、青いピンが「ナボナ」の亀屋万年堂。

ナボナの記憶をさぐるブログを書くとは思ってなかったので、

肝心の亀屋万年堂の写真を撮ってこなかった。

記憶はどんどんおぼろげになっていくので、同じ場所に同じお店あるは嬉しい。(今回いくつもあった)

今回、脳裏に刻まれたあの日を調べていく過程でいくつもの知らなかった大船と遭遇した。

地形や水系がわかる地図を眺めながら、当時の様子を想像するのは面白かった。

大船だけではなく、柏尾川流域の都市化の過程とその弊害についても興味深い。

夢半ばでついえてしまった「大船田園都市計画」も

地図で俯瞰してみると碁盤の目状に当時整備した街の骨格が浮き上がってくる。

街並みは「大船田園都市計画」とは随分違ったものになったが、

いまも都市基盤として街を支えていると思うと興味深いものだ。

街は、人々の無数のその時を織り込みながら

何層にもなって上書き保存で更新されていくね。

■参考・引用サイト

〇総合都市研究 第35号 ー988. 水害の変遷と浸水危険地域地図 首都大学東京 都市環境学部

■利用地図ツール

〇使用ソフト:カシミール3D スーパー地形セット、 地理院地図+スーパー地形、川だけ地形地図

〇参考サイト: Ground Interface > 川だけ地形地図

※1 「ナボナが通りに浮いてた」というのは伝聞、かつ子供時分の記憶なので真偽のほど不明です。(^-^;

※2「ナボナはお菓子のホームラン王です」・・・王貞治が出演した「ナボナはお菓子のホームラン王です」というテレビCM(昭和42年開始といわれる)が有名で、東京銘菓、東京近辺の定番贈答品として知られる。