さわらび通信の管理人の蕨さんのお誘いをうけ

先日八千代にある米本城址とその城下町の史跡めぐってまいりました。

日 時: 3月24日(日) 13時~16時

集合・解散: 東洋バス米本神社

主 催: 八千代市歴史研究会

後 援: 八千代市教育委員会・東葉高速鉄道・(株)J-com

コ ー ス:米本神社→林照院→高場場跡→米本城の城下町(上宿・下宿・善福寺)

→下宿東遺跡→すわり地蔵→道祖神→道祖神脇石塔群→馬頭観音群→梵天塚

→米本集会所前石塔群→米本稲荷神社→天満宮→米本城大手門跡

→米本城の郭→長福寺

※コースマップ作りました。ご覧ください。

https://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=201334329552733963164.0004d8cff0cf57a15387b&msa=0

集合場所の米本神社!約60名もの参加者で20人ずつ3班にわかれて

史跡を歩きました。

私は第2班、蕨由美さん解説で回りました。

区のボランティア活動の際にも大変お世話になり

私の大切な先生のひとりでもあります。

林照院にある子安像・・・ 八千代市内最古の文化11年(1814)子安像塔。

ほか弘化・安政・万延の3基の庚申塔があります。

村の中心にたてられたという高札場は上宿の辻にあったといいます。

写真は「中宿」と書かれたバス停の写真。バス停の上宿、下宿の間にバス停を

「中宿」と便宜上名付けたというもので、江戸時代には中宿はありませんでした。

→今昔マップ2使用の地図・・・ほかの地図サービスの地図よりも地名がわかりやすい

と思います。

石造物は本当にたくさんありましたが、ここでは特に印象深いものをアップ。

写真は、寛文13年(1673)2月」の造立銘があり、寄進者は

上の写真は、「女房衆念仏講 同行弐十人」などと記されている「すわり地蔵」。

この時代のものとしては、非常に保存状態がよく、村の人々に

大事にされてきたのがわかりました。

また「もとは同じ米本にある善福寺に立っていたが、もう一体の地蔵と

喧嘩して、刀で切りつけられて負けてしまい、現在のお堂に座らせられた」

とうエピソードが伝わっており、その柔和なお顔立ちから喧嘩に

負けてしまうのもわかるような気がしました。^^

すわり地蔵の先に道祖神、道祖神脇石塔群、梵天塚、馬頭観音群などあります。

すぐ先は保品村・・これらの石造群は村中にに邪気悪疫が入らないよう集落の境に

配されているとのことです。

下宿交差点

道祖神、石塔群、梵天塚などを見たのちに、来た道をもどり下宿交差点へ。

ローソンを挟むようにある2本の道は新しくできたもので、

左側、米本稲荷神社まで伸びる道を進みます。

米本集会所前に庚申塔・青面金剛・廿三夜塔・二十六夜塔が集会所の左前に

12基整然と並んでいる。年号は享保5年(1720)から文久4年(1864)、2基は不詳。

二十六夜塔の主尊 愛染明王は、古くは武運の神とされていたが、

近世には水商売の女性や染物業者信仰があったとのこと。

ここを過ぎ米本稲荷神社に向かう道すがら、ふと脇の道をみてびっくり!

なんと!ここは崖の上だったの??

などとぶつぶつ言ってたら^^;、後ろをあるいていた八千代市郷土歴史研究会の

男性が縄文海進の話をしてくれました。

なるほどなるほど、太古の昔には目の前に海が広がっていたわけですね。

それにしてもネットでもこういった歩きの会でも縄文海進話が

盛り上がるのはなんでしょうかね。

見えない景色をあれこれ話しながらイメージを共有していく過程が

楽しいからなのかな?・・てなことを思ったり。

米本稲荷神社に向かう途中の道。

左側には海がみえていたのでしょう。(*^^*)

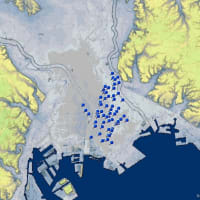

※利用ソフト、サイト:GoogleEarth、歴史的農業環境閲覧システム

ポイントはこの辺↓なので、ズームとかパンとかして楽しんでみてね。

→http://habs.dc.affrc.go.jp/habs_map.html?zoom=15&lat=35.756225&lon=140.119986&layers=B0

きょうはここまで。↑のルートラボの赤い部分は、次回アップ予定の場所。

さてどこでしょう。

答えはwebで・・・なんてね。^^

今回のコースは書くのがとても難しかったです。

知識不足が大きいのですが、コースが魅力的過ぎたともいえるかも?

いろいろと気になることが出てきて、

たとえば川の歴史とか、中世のお城の話とか街道とか、

知らないことてんこ盛りでどうしよう・・みたいな。(^^;

そんな私ですが、歩いていて楽しかったポイントなどを中心に

次回も書く予定。お楽しみに・・

引用参照資料:八千代市郷土歴史研究会