狛犬と。

私は海外に行った事が無い。

本州を出た事も無い。

『海の向こう』、『本州の外』と言うと、江ノ島と城ヶ島のみ。

今日はお休み🎵

ちょっと出掛けて『島』へ行ってみようかな。

と言う訳で『大島』へ行ってきました!

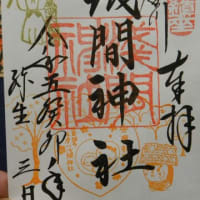

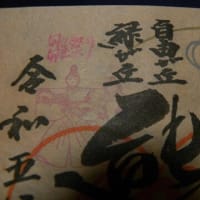

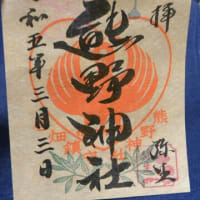

式内社13社の論社巡りをしてきました。

目的地は相模原市緑区大島。

『大島』と言っても伊豆大島でも奄美大島でもありません。

相模原市の中に有る『大島』です。

周囲の史跡や名所も調べて、散策に向かいます。

JR横浜線橋本駅からバスに乗り、上大島北で下車。

地図とメモを手に道を行きます。

迷わず到着できるかな?

真っ直ぐ進んで行くと諏訪明神の鳥居が。

此処が参道の始まり。

迷わず到着できるか気がかりでしたが、全く心配なし。

鳥居からは真っ直ぐな道が。

遠くの木々の生えた場所が神社かな?

石柱には『村社諏訪明神』と。

間違いない。

参道になっている道路の突き当たりに諏訪明神が。

鳥居の扁額は『石楯尾神社』。

その上に『式内』と彫られ、石楯尾神社であった事が分かります。

現在は論社とされている神社は大っぴらに「うちが式内社です!」とは言っていないけれど、昔は互いが主張し合っていたのかな?

因みにこの鳥居は慶応4年建立。

鳥居の先にはい鳥色の鳥さんが。

我が家には緑色のペンギンが居るけれど、この子はペンギンではないなぁ~。

古い石製の祠が。

岩の上に設置されています。

文政6年4月建立との事。1823年の事。

境内の様子。

広々としていて風通しも良くて気持ちが良い。

庚申塔。

寛延元歳 辰年発願 文化六年巳歳供養

と二行書きで彫られています。

寛延元年は1748年で、寛延4年に徳川吉宗が死去する江戸中期の時代。

文化6年は1809年で61年の差が。

はて?

文化6年に亡くなった方の供養で建てたのなら分かるけれど、発願と言うのは?

右側の平仮名の文を解読しないと分からないかな?

社務所。

普段は無人です。

境内社の水天宮と天満宮。

八坂社。

拝殿。

狛犬。

子犬をあやして前をきりっと見つめる姿です。

拝殿(左)と本殿の間には廊下は無く、1度外に出る事に。

拝殿の裏側。

アルミサッシと言うのが今風だね。

右から拝殿、本殿、蚕影社。

本殿裏にひっそりと位置するのが蚕影社。

兎の彫刻。

象。

朱色の彩色もされ、凝った造りなのだけれど、養蚕も廃れ、荒れている感が。

何だか寂しい限り。

拝殿の彫刻。

龍の上に此れも龍なのかな?

拝殿右前から。

拝殿と八坂社、背後の木々と。

「村の鎮守」と言う感じの雰囲気の神社。

拝殿の前は平らで広場になっていて、初詣の参拝者が列をなす姿や盆踊りで出店や櫓が組まれる姿、躍る人々や出店に集う人々。

様々な光景が想像出来る神社です。

裏と左右は畑で集落の家家の外れに位置する鎮守の森の中に有る神社。

長い間、住民の生活と共に有る事を感じさせる神社でした。

歩いて周辺を散策。

行きのバスで見たバス通り沿いの石仏群。

風化が激しい。

右端のプレートに「八坂神社移転により当地に移転 2003年」とある。

道路の拡張工事に際し、神社が移転したとの事。

以前は境内に有ったと言う事なのかな?

背後の巨木は神社境内の木だったのかな?

御神木だったのかな?

こちらも八坂神社で、上九沢八坂神社と記されていました。

こちらは道路の拡幅工事で移転した八坂神社とは異なる八坂神社の様子。

この辺りに竹林の中に有る大矢氏の墓。

小田原北条氏が滅ぼうとする中、津久井城に居り、津久井城の落城でこの地に逃れていた大矢氏の祖先の墓との事。

武士の身分を捨て農民となったそうで、亡くなる際に「命日には必ずぼた餅を供えろ」との遺言を残した甘い物が大好きな人物。

近くの鳩川には、落城後に潜んでいた穴の跡が今でもあるとの事。

ちょっと分かり難い場所でしたね。

大通りに戻ります。

日之森神社。

明月堂でお土産を購入。

六地蔵と言う交差点は有るのだけれど、何処にお地蔵さまが有るのかな?

と気になっていました。

コンビニの裏手の道が旧道で、其処に鎮座しています。

六地蔵と左端、少し前に有る徳本念仏。

此れが徳本念仏。

この特徴のある文字が尊ばれたとの事。

確かに高僧とか著名人の書なら、其れから型を取って、作った物は貴重な物になるもんなぁ~。

徳本は江戸時代後期にに念仏を広めた僧で、徳本独特の字の念仏の書を求め、其れをもとに念仏塔を建てたとの事。

・徳本

1758(宝暦8)~1818(文政元)。江戸後期の浄土宗の僧で、紀伊国日高郡出身。

27歳で出家し、各地を回って念仏や苦行を行い、徳本上人、徳本行者と呼ばれた。

1814(文化11)小石川伝通院の一行院に住み、庶民への教化だけでなく大奥女中で帰依する者が多かったとの事。

江戸近郊の農村で念仏講を組織し熱狂的な支持を受け、諸大名からも崇敬を受けた。

墓所は一行院に有る。

六地蔵と4ペン太!!

「お供え物はキュウリをお願いしま~す!」

隣の八坂神社。

この八坂神社が道路の拡幅工事で移転を余儀なくされた神社との事。

新しく建てたので全てが綺麗です。

拝殿。

境内社の金比羅宮。

金比羅宮も彼方此方に有るよなぁ。

江戸時代に金比羅詣でが人気だった事に因るんだよなぁ。

春日大社に行く事は出来たけれど、諏訪大社や伊勢神宮、金比羅宮、富士浅間神社に行く事は有るかな?

三島大社、日吉大社、氷川神社、御嶽神社、八坂神社、伏見稲荷、宇佐八幡宮、熊野本宮大社・・・多くの分社が有る神社の元となる神社。

行ってみたいなぁ~。

八坂神社拝殿の獅子。

何だか目が垂れていて困り顔。

空を駆けると言うよりも両前足が前に有って「チンチン状態!」(⌒∇⌒)

この獅子は怖さが無くて撫でまわして餌をあげ、お散歩にも連れて行ってあげたくなってしまう感じ(#^.^#)。

こう言った感じの顔の獅子は初めて。

「親しみ易く」と言う要望だったのかな?

個性的で私は好きです!

明月堂で購入した草餅と麩饅頭と・・・もう1つ何だっけ?

ゆきさんと美味しく戴きました😋

16号線近く迄歩いて橋本行きのバスに乗車。

橋本駅近くのショッピングモールアリオへ。

目的地はタウンレコード。

すみっこ暮らしとのコラボでグッズ販売をしているとの事で見てきました。

思っていたよりも品物の種類が多い。

気になる物が幾つも有ったけれど、『フェス仕様のペン太』(写真)と

アップリケを購入。

和菓子とこの2品をユキさんへのお土産に!

此れも大きな目的だったので、良かった良かった!

タワーレコードって、無い訳ではないのだけれど、近辺だと橋本と町田、八王子。

横浜でも三ツ沢への行き来で使う新横浜では無くて横浜駅の方。

何かの序でないと行かない場所何だよな。

取り合えず『フェスペン太』を連れて帰る事が出来て満足(#^.^#)。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます