その1では、「情報館」に向かう所まででした。

その2は、中の様子です。

入ると、「検温」と「消毒」もう当たり前になってきていますね!

最初に目に付いたのは?

なんだろう? 情報館のスタッフが教えてくれました。

これは、繭の「オス」と「メス」を分けるものみたいです。

どうやって分けるのかなあ~?

疑問は1分後に解決した!(ラジオのコマーシャル風です)

体験してみますか? スタッフから声がかかったので、「はい、ぜひ」

円盤上の四角い所へ繭を乗せて、左側にあるダイヤルみたいな取っ手を回します。

そうすると、回転して奥側に行くと、落ちる繭と落ちない繭があります。

落ちた繭が「メス」との事、でもなんで?

それは卵を持っているので、その分オスより重いので、落ちるようです。

天秤の原理みたいですね! へえ~、そうなんだ、勉強になりました。

(メスは体内に500個ほどの卵を持っている)

人間の手の間隔で重さを判断するのも難しいとの事。

この道具は、清掃センターへ持ち込まれ、職員が「情報館」に「使いますか?」という事で、譲ってもらい、整備したそうです(スタッフ談)

持ち込んだのは、その昔「蚕種屋」を営んでいた、地元の人でした。

「蚕種屋」さんは、メスの繭から卵を取り出し、卵を販売する蚕種業者です。

繭の状態では、オスとメスは、見た目の違いはなく、見分けるのは無理でした。

100年前の大正5年(1916年)に、長野県の「大沢太郎」が考えたもので、

オス、メスを見分ける「繭雌雄鑑別器」です。

これにより、見分けが無理の作業が可能になったようです。

この道具の体験が出来るのは、ほとんどなく、大変貴重との事でした。

これも鑑別器みたいですが、方式が違うみたいです。シーソーみたいなものですね! ガラスケース内に展示されていたので、ちょっと今一の写真でした。

「黄金繭」金色をしています。ちょっとわかりずらいかな?

養蚕に関係するものが展示されていましたね!

高山社て何? と思っている人はいますか?

高山社は、「養蚕の技術を教える学校」みたいな所で、全国から学びに来ていたようです。

蚕を知らない人もいると思いますが..

私も子供の頃は、蚕が苦手でしたね!

蚕の時期になると母の実家へ行き、よく蚕を見ましたが..

なんか「0系新幹線」に似ていますね?

蚕がつぶれると緑色したものが出て、これが嫌でしたね!

「高山社」の模型みたいです。

部屋を暖めるための「火鉢」です。蚕部屋を暖めるものですよ!

蚕は寒さと湿気に弱いそうです。病気にならないための対策だそうです。

これは?

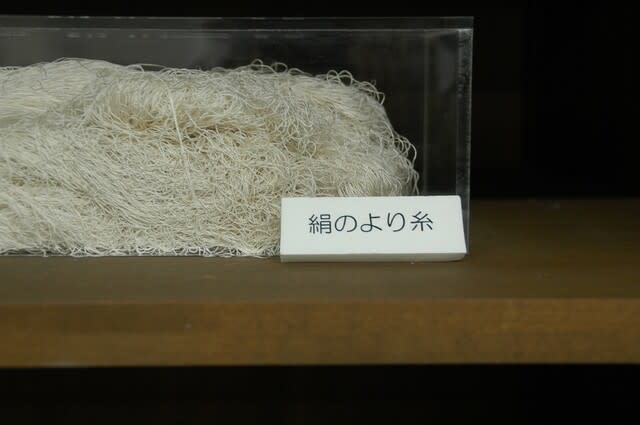

「糸車」みたいですね!

こんなのもありました。

今では、養蚕農家も激減してしまい、蚕を見る機会がないので、こういった道具を見るのもいいですね!

なんか説明がうまく出来ず、わかりずらかったかも知れませんね?

その2はここまでです。