■マーケット

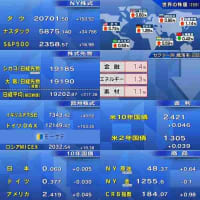

NY株 続伸

重要なイベントや指標を横目に見ながら株価はじりじり下げ幅を縮める展開。明日の雇用統計も頭の片隅にあり様子見も強いようです。OPEC総会で大きな前進が無かった事で急落した原油価格も週間在庫統計で原油在庫の減少が伝えられ、プラスに転換と上下に大きく振れました。ECB理事会の決定もサプライズはなかったものの、緩和余地を残したという見方も出来るようです。雇用関連の指標も想定内で、悪材料は特段見当たらず株価は寄り付きからのマイナスを徐々に取り戻し、3指数ともプラスで引けました。ダウは続伸、48ドル高、1万7,838ドル。ナスダックは7日続伸です。19ポイント上昇、4,971。S&P500が続伸、5ポイントプラスの2,105。1ヵ月半ぶりに2,100回復です。

【世界の株価】

2日の終値

【NY証券取引所中継】米雇用統計の注目点

解説はマキシム・グループの久野誠太郎氏

--じりじり株価上げてきましたね。

本日の株式市場は原油の動きに上下しました。朝方OPEC総会での生産目標が合意されなかったことで、原油価格が下落しますと、株式市場はエネルギー関連を中心に安く寄り付きました。その後原油価格が反発したことで、市場はじりじりと値を戻して結局続伸となって引けております。

--さて明日は注目の雇用統計ですが、見どころはどのあたりですか。

雇用統計の中にあります派遣労働者の推移、ヘンポラリーヘルプサービスという項目に注目しています。雇用サービス会社から企業に派遣され一時的に働く人材の推移で、実は12月のピークから4月までに3万人弱減少してきていて、過去を振り返りますとこれはいい兆候ではありません。

--具体的にどういうことなんでしょうか。

過去のこの派遣労働者の推移を見ますと、2回のリセッション前にもピークをつけていることが分かり、先行指標と捉えることができます。ここ最近の伸び悩みが一時的なもので、再び増加傾向が継続していくのか、あるいは企業が正社員を採用するようになった結果なのか、派遣の採用を抑制し始めた結果なのか、今後の動向を占う上でも注目しております。

【NY証券取引所中継】米小売り PBを拡大

解説はマキシム・グループの久野誠太郎氏

--小売業はネット販売大手との競争に苦戦していると言われていますが、別の生きる道もあるようですね。

それはPB(プライベートブランド)です。日本のスーパーなどでは既に多く展開されていますが、アメリカでも自然食品スーパーのホールフーズがスリーシックスファイブというPB製品を中心の新しいスーパーを立ち上げました。また大手スーパーのクローガーもシンプルトゥルースというPBを2011年に立ち上げまして、2015年には売上高15億ドルに成長しております。

--この背景は何なんでしょうか。

消費者が価格に対して敏感になり、コストパフォーマンスを重視するようになってきています。実際決算を見てもデパートやアパレルが苦戦する中で、TJマックスやダラーツリーなどのディスカウント店は好調で、この流れを反映しています。

--これは世代による意識の違いもあるようですね。

調査会社の調べによりますと、消費動向を左右する2大勢力であるベビーブーマーとミレニアム世代ではブランドへの忠誠度に違いがあり、特に今後の消費を担う若者世代ではブランド名はさほどっ重要ではなく、PBでも構わないという姿勢が分かります。こうした消費者の嗜好の変化をうまく捉えていくことも小売業にとって重要な戦略となりすです。

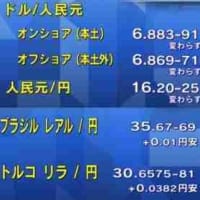

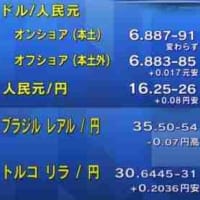

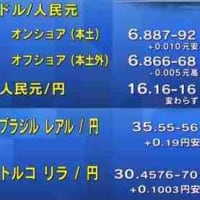

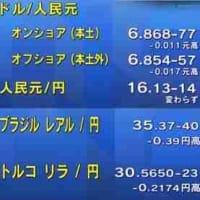

【為替見通し】注目ポイントは「米雇用統計」

解説は三井住友銀行NYの柳谷政人氏

--ECB理事会などありましたが、反応はいかがでしたか。

本日は ECB、OPEC総会等イベントが続きましたが、予定されていた通り、大きく動く材料にされることもありませんでした。米国では雇用関係の指標が発表され、雇用市場の堅調さが確認されましたが、明日の雇用統計を控え、こちらも大きく材料視されるには至ってません。ニューヨーク時間の動きでは米国債利回りは下げてますが、為替ドル円は 108円台後半での小動きにとどまっています。

--そして今日の予想レンジは、108.25円 - 109.75円、次はFRBのりあげがあるかどうか。

雇用を中心とした米国の景気は堅調に推移しており、イエレン議長を含み多くの FRB高官が述べている通り 6、7月での利上げに向けて前向きであると想像できます。しかし一方で英国の EU 離脱国民投票の件が影を落としており、利上げの織り込みが素直に進まないのには、ここに原因があると考えています。ドル円は利上げ期待により下げにくいと考えられる一方で、リスク資産の動きには注意せざるを得ず、一方的に動きが出る時間帯ではないと考えています。

--注目ポイントは「米雇用統計」です。

雇用者は 16万人の増加、失業率はは 4.9%と小幅低下、平均時給は年率 2.5%と前月並みの予想ですが、ここで予想に近い数字が出れば利上げに向けては GO サイン、翌週のイエレン議長のスピーチに向けて利上げの織り込みが進み、ドル高となる可能性があります。ただし、先ほど述べた通り英国の EU 離脱の件はリスク資産が軟調となる可能性を秘めているため、動向には注意を払う必要があるでしょう。

【日本株見通し】注目ポイントは「米雇用統計」

解説は野村証券の若生寿一氏

--今日の予想レンジは、16500~16750円です。昨日、一昨日とずいぶん下げてきましたけど、今日はどうでしょうか。

昨日は消費税引上げの先送りによる当面の材料出尽くし感あるいはイギリスのEU離脱をめぐる国民投票の懸念などで円高株安という形になりました。今日は昨日の大幅な下げが支えになる一方で、今夜の雇用統計待ちで様子見気分の強い動きになると考えています。

--注目ポイントは「米雇用統計」です。雇用統計の内容が良かったとしても、イギリスの国民投票前に利上げは難しいとの見方も出てきています。

そうなんですが、6月ないし7月ということで、自信を持って利上げができるのであれば、方向としてはアメリカの金利上昇というのが見えて期待しやすくなりますので、やはり今夜注目ということになります。

アメリカのISM製造業景気指数と非農業部門雇用者数を比較してみます。基本的にはISMつまり景況感が上向きの時には、雇用が増えやすくなっています。この一年程はちょっと薄れている様に見えますが、この関連を元に考えると、1日発表の5月のISMが51.3と4月からやや改善。それでこの関係に従えば、非農業部門の雇用者数が4月の16万人増に続いて5月もマーケットコンセンサスの16万人程度の増加は十分にありうる。市場予想並みあるいはそれを上回るようなものであれば、タイミングはともかく、次の利上げを正当化しやすくなりますので、やはりイギリスの話はありますけれども、方向としてはドル高、そして来週以降の日本株の底上げにつながるのではないかと期待しています。

■【コメンテーター】野村総研/井上哲也氏

--日本国債の格下げはなかったんですが、本来なら格下げされてもおかしくない状態ですね。消費増税先送りですから。

まあそうですね。今までの格付け会社のロジックからすると、そうかもしれなかった。なかなか格付け会社自体は金融危機からずっと批判の多いところでした。アメリカの国債の格下げの時もそうでしたし。ですからなかなか今までのロジックを維持することが難しくなってきているという感じです。ある種の圧力というか、発言が難しくなってきているということはあるかもしれないです。

--ただ格付けはそういうところで警鐘を鳴らす役目ではあるはずですよね。

我々も格付け会社だけに頼るというも変かもしれない。確かに多少長い目で見れば、耳の痛いことを言ってくれる人がいるというのは大事かもしれない。

・日刊モーサテジャーナル/サウジ・ファンド、ウーバー出資の背景は?

--オイルマネーの政府系ファンドは規模が大きいですから、政策を転換するときには大きな力にはなる。

「単純に投資先を変えてリターンを追求しているというよりは、もう少し産業政策的な視点が入っている気がする。ずっと日本もSWF("Sovereign Wealth Funds"の略、「政府系ファンド」)を作るべきかという議論はある。そういう発想はファンドが日本にあってもいいかなと思う。例えば民間のM&Aと一緒に動くようなファンドとか。」

・ワードバンク/イギリス国民投票

--ポンドの予想変動率も急上昇したり、マーケットも動き出しているんですが、実際最近行かれてどういう状況でしたか。

市場はいろんなポジションを取っている。ただこれだけいろんな報道がされているので、企業や銀行はもう十分準備しているのか、という質問をしたが、答えは「ノー」だった。というのは離脱するにしても、残るにしても、その後のイギリス政権とブラセットの交渉がどうなるか、全く見えない。ですからシナリオを100も200も考えなくてはいけないので、準備してもしょうがないなという感じになっている。

・今日の経済視点 「市場心理のアンカー」

今回はドラギ総裁は足元の経済指標に振り回されずに見通しをあまり変えなかった。ですから、先ほど申し上げましたけれども、これによってユーロ相場や金利が動くのを避けたのかなという感じがします。

--アンカーとしてどうやって市場と対話するか、心理を作っていくかというのは最近特に難しいですね。

もともと非伝統的な政策は市場を通じてというところがあるので、市場の反応を動かしながらということで今までやってきたわけだが、少しドラギ氏の変化がうかがえるかなというところがあります。

--そういう意味ではアンカーに対する信頼というのが一番大事だと思いますが、最近そういった信頼というのも薄らいできているような気がしますが・・・

はい、限界説なども含めて、それからFOMCなども毎回毎回かなり変わる感じがあるので、本当にそれがいいのかなという感じはあります。

■【プロの眼】ECB理事会を読み解く

ECBは3日の理事会で金融政策の現状維持を決め、景気と物価の見通しを引き上げました。所得の回復が明確になり個人消費の持続力に自信が出てきた点が大きいといいます。ヨーロッパでは3月の追加緩和はそもそも必要だったのかとの話も出始めているようです。解説は野村総研の井上哲也氏。

《森田キャスター》

ECB 政策金利据え置き

ECB=ヨーロッパ中央銀行は2日、定例の理事会を開催し緩和の効果を見極めるため主要政策金利を過去最低水準で維持することを決めました。

《ECB/ドラギ総裁》

「ユーロ圏の経済リスクは金融政策で改善に向かっているが、いまだに下押し圧力もあり、さらなる景気刺激策の用意はある。」

さらにドラギ総裁はイギリスのEU離脱問題や世界経済の減速などのリスクについても懸念を示し、緩和継続を正当化するとともに更なる緩和策の準備があることを強調しました。

--政策金利は現状維持、これは市場の予想通りなんですが、同時に出しました景気見通し、物価見通しを見ていきましょう。 こちらは2016年の実質GDP成長率は3月時点よりも上方修正、そして物価も僅かですけども上方修正。ただ市場はもう少し先についてももっと上げるのではないかと期待しました。

こちらは2016年の実質GDP成長率は3月時点よりも上方修正、そして物価も僅かですけども上方修正。ただ市場はもう少し先についてももっと上げるのではないかと期待しました。

こちらは2016年の実質GDP成長率は3月時点よりも上方修正、そして物価も僅かですけども上方修正。ただ市場はもう少し先についてももっと上げるのではないかと期待しました。

こちらは2016年の実質GDP成長率は3月時点よりも上方修正、そして物価も僅かですけども上方修正。ただ市場はもう少し先についてももっと上げるのではないかと期待しました。特にGDPは第1四半期が年率で2%を超えるようなペースでしたし、それから物価についてもサービス価格が非常に安定してますので、原油価格やユーロ相場の影響が無くなればもっと上がると思っていたと思います。

--事前予想では景気などを考えれば、ドラギ総裁は意外に慎重だった?

そういう印象を皆さんが受けたと思う。ここであまり見通しをを開いてしまうと、おそらくまたユーロ相場が反応したり金利が上がったりするので、せっかく景気が回復するメカニズムが働いているのに、それに水を差すと考えたのではないか。

--つまり出口を意識させるような強さは強調したくなかったということですか。

そこはもしかしたら、アメリカの経験を裏返ししているかもしれない。あまりコミュニケーションをコロコロ変えると、市場を振り回してしまうかもしれない。

--実際に前回の金融政策で大盤振る舞いをしている。その効果を見極めたいというのも実質的にはあるのですか。

かなりのものをやっているので、先々週にヨーロッパに行きましたけれども、これだけ景気が良くなっているのに、あそこまでやる必要があったのか、という議論が聞かれるくらいの感じだった。

--市場も自分勝手ですね。そこにECBも苦労するところですが、ただ温存しておきたいというのも実際正直な意見でしょね。

ですからECBもやり過ぎたと思っている部分もあるかもしれない。それは先ほどのイベントリスクもそうですが、もう一つヨーローッパの場合ずっと重しとして残っているのが、バランスシート調整です。

--ユーロ圏の借金を見ていくと、確かに2003年からずっと右肩上がり。

09年頃がリーマンショックで、12年頃がギリシャ危機ですけど、何もなかったかのように、ずっと伸び続けている状況です。

--本来であれば危機であれば借金を減らす、落とすわけですね。

アメリカの場合ですとこのグラフを書くとこういう(09年頃から右下がりになる)形になっている。ですからこのグラフは、どこに危機があったのか、と見えるようなグラフです。ということは全く調整ができていないということです。これだけであれば、日本と同じように生産性が低いなどの議論だけで済む話ですが、問題はヨーロッパの場合には一部の国ではありますが、この中に不良債権の問題など腐ったものが入っているということです。

--こういう不良債権の問題などはECB理事会、ドラギ総裁の頭の中にも意識としては残っている?

その意味ではいまは金利が上がっては困るという感覚はあると思う。

--実際にこの問題はいつくらい位から出てくると思いますか。

こういう状況でもありますし、それから日本のように最初に公的資金をドンと注入することもできなかったので、これはもう時間をかけて解決していかないといけないけれども、それがうまく行くかどうかというのはまだわからない。どこかで何かのショックでもしかしたら違う局面が出てくるかもしれないというリスクは含まれている。

--要するに不良債権問題からくる信用危機というものが表面化する可能性が・・・

一部の国ではありますが、そのリスクがヨーローッパサイドでは意識されているという印象を持ちました。

--イギリスの国民投票に目が向いていますけれども、実はこういった不良債権の問題には気づいていないですね。

ただヨーロッパの人はリスクイベントとしては心の中では意識している。

--大手銀行はストレステストもやっているはずなんですけどね。

例えば問題の焦点と言われているイタリアの場合には、中小銀行が多いのでそこも今までの網から落ちていたと言いうこともあります。(イタリアやポルトガルと言った国が)マーケットでは意識されていますね。

■【ワードバンク】6月23日 イギリス国民投票

きょうのキーワードはEUからの離脱の是非を問う「イギリス国民投票」。最新の世論調査では離脱派が52%、残留派が48%と離脱派が逆転しました。ただ世論調査は精度の問題もあると言われ、ブックメーカーのオッズ、つまり賭けの予想の方が正確だという話もあります。また投票でポイントになるのは、今回は変化を好まず残留希望が多いという若者の投票率だと言われています。第一生命経済研究所の田中理氏が解説します。

総選挙の公約としてキャメロン首相が2月に、6月の国民投票の実施を発表した。キャメロン首相率いる保守党には党内に離脱派が多数いて、国民投票で彼らのガス抜きを図ったのだが、難民危機の対応などで離脱派が想定以上に追い上げてきて今の状況があるということだ。マーケットもかたずをのんで見守っている。イギリス事情に詳しい専門家《第一生命研究所/田中理氏》に話を聞いた。

投票用紙の見本に、残留の方にペンの印が付いていたのを、離脱派が「誘導だ」と抗議して回収騒ぎになった。世論が大きく分かれているだけに、ピリピリムードが漂う今回の投票。田中さんはキーワードに「1975」を挙げた。

「1975年にイギリスがEEC(EUの前身)に加盟した直後に、そこから離脱するか残留するかの国民投票を行った。当時のイギリス国民はEUは関税が無く貿易面でメリットがある統合と考えていた。ところごその後月日を経るにつれ、だんだん統合の方向が強化するなかで、イギリスの望まないような財政面や政治面の統合に向かっているのではないかという不満が、特に当時投票を行った高齢者の中には根強い。従っていま、高齢者はEU離脱を支持している。」

一方の残留派には、1975の「国民投票」を経験していない世代が多いそうだ。日本在住で今回東京で投票する予定の2人イギリス人、英語講師のアンディさんとニックさんは二人とも残留派。

《ハンプトンスクール/アンディ・ヒンキンソンさん》

「今はイギリスとEUの関係があまりにも深くなってしまった。離れるには時間と金とエネルギーがとてもかかるので残留すべきだ。」

《ハンプトンスクール/ニック・ウエストさん》

「離脱の影響を理解していない人が多い。理解には時間がかかる。まだ残留すべき。」

そうしたなか、最新の世論調査では、残留(48%)離脱(52%)と離脱派が逆転した。ただ一昨年のスコットランドの住民投票の時も世論調査が大きく外れた。田中理さんは「世論調査よりブックメーカーの方が当たる」と言っている。

現地の最新情報は・・・ 《ロンドン支局/豊島晋作記者の報告》

離脱と残留、人々はどちらにお金を賭けるでしょうか。ロンドン市内のブックメーカーで賭け率のオッズは「残留」かけている人が圧倒的に多いことが分かった。ほぼ50対50の接戦となっている世論調査とは大きく異なる。

《ブックメーカー店ウィリアム・ヒル/るぱーと・アダムス氏》

「現状では77%の確率でEUが勝つという結果になっている。(世論調査と賭けのオッズでは)絶対ではないが、過去の実績を見ると金を賭けるオッズの方が正確だ。人が金を賭けているのだから。」

ブックメーカーは残留、世論調査は離脱、本当にわからない中で、では何に注目すべきか。残留派である若者の投票率、一般的に日本もそうですが、若者の投票率は低いと言われている。残留派は若者に投票に行くように仕向けているが、ブックメーカーで残留が優勢だと安心して若者が投票に行かなくなって結果が逆転押してしまうのではないか、という心配もある。若者の投票率を左右するものを探る。

①天気予想・・・晴れ

②コンサート・・・グラストベリー音楽祭、参加者は若者中心、15万人動員(有権者の0.3%)

③サッカー・・・欧州選手権 前日に予選リーグは終了するが・・・

まだまだお伝えしきれなかったので、来週も続編を・・・

■今日の予定

4月毎日勤労統計

中国・非製造業PMI(財新)

米5月雇用統計

米5月ISM非製造業景気指数

米FRBブレイナード理事講演

■ニュース

OPEC 生産目標合意できず

OPEC=石油輸出国機構の機能不全が鮮明化です。2日に行われた定時総会は、増産凍結など新たな生産目標に合意できないまま終了しました。発表された声明は「加盟国は市場安定に向け責任を持つことで合意した」との内容に留まり、供給過剰を緩和する具体的な対策は示されませんでした。増産凍結については生産量を経済制裁前の水準に戻したいイランが今回も反対したと伝えられています。またサウジアラビアのファリハ石油鉱物資源相は会合後、生産量の上限を設定するのは時期尚早との見解を示しました。

ECB 政策金利据え置き

ECB=ヨーロッパ中央銀行は2日、定例の理事会を開催し緩和の効果を見極めるため主要政策金利を過去最低水準で維持することを決めました。

《ECB/ドラギ総裁》

「ユーロ圏の経済リスクは金融政策で改善に向かっているが、いまだに下押し圧力もあり、さらなる景気刺激策の用意はある。」

さらにドラギ総裁はイギリスのEU離脱問題や世界経済の減速などのリスクについても懸念を示し、緩和継続を正当化するとともに更なる緩和策の準備があることを強調しました。

米民間雇用 予想とほぼ一致

アメリカでは2日、複数の雇用指標が発表され改めて労働市場の堅調さが示されました。雇用調査会社ADPが発表した5月の民間雇用は前の月より17万3,000人増加し、市場予想とほぼ一致しました。製造業がマイナスとなったほかは幅広く増加しました。一方、チャレンジャーグレイ&クリスマスが発表した5月の人員削減数は、3万157人と前の月から53%減少しました。これは去年12月以来の少なさで、1年前に比べても26.5%の減少でした。

「日本の信用評価はネガティブ」

アメリカの格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスは2日、安倍総理が消費増税の延期を発表したことに対し「信用評価上はネガティブ」との見解を発表しました。また「消費増税延期と財政出動の組み合わせは、財政再建目標の達成に向けた、政府の能力と意思に対する疑念を高めることにつながる」と指摘しました。ただ国債の格付けや見通しは変更しませんでした。

「骨太の方針」閣議決定

政府はきのう、子育て支援などの社会保障の拡充を盛り込んだ今年の「骨太の方針」を閣議決定しました。今年の「骨太の方針」では、子育て支援や介護などの社会保障の拡充を打ち出すとともに、新たに給付型奨学金の創設を検討することなどを盛り込みました。ただ、消費税増税の延期に伴う新たな財源については明記しませんでした。一方、2020年度の基礎的財政収支=プライマリーバランスの黒字化については、「目標を堅持する」としています。

インフラファンド初上場

再生可能エネルギーの発電施設などインフラを投資対象とするファンドがきのう、東証に初めて上場しました。上場第1号となったのは、タカラレーベン・インフラ投資法人です。投資対象である太陽光発電所で発電した電気を電力会社に売却し、コストを差し引いた利益を投資家に分配します。公開価格をおよそ1割上回る10万9,900円で初値がつき、その後、一時12万4,900円まで買われる場面がありました。インフラファンド市場には、複数のファンドが上場を予定していて、今後も注目を集めそうです。

スズキにきょう立ち入り

自動車メーカースズキの燃費データ不正測定問題で、国土交通省は、きょうスズキの本社に立ち入り検査に入ります。検査では、スズキが先月31日に国に提出した報告内容について偽りがないか、開発部門の担当者や、鈴木修会長など経営幹部への聞き取りを進めます。

Sクラスのオープンカー復活

メルセデス・ベンツはきのう、44年ぶりに復活させた最上級グレード「Sクラス」のオープンカーなど、新型オープンカー3車種を日本でも発売しました。Sクラスのオープンカー「カブリオレ」は4人乗りで、屋根の開閉は、およそ20秒で行えます。ボディーには、アルミニウムを使うなどして軽量化を図りました。希望小売価格は、2,145万円からです。

ホンダがAI研究拠点

ホンダの子会社である本田技術研究所はきのう、人工知能の研究開発を強化するための新たな拠点を東京都内に開設すると発表しました。名称は「hondaイノベーションラボTokyo」で、9月をめどに東京・赤坂に開設します。新拠点では、外部の研究機関とも連携し、自動運転やロボット技術に生かしていく考えです。

共和・下院議長「トランプ氏に投票」

アメリカの大統領選挙をめぐって共和党・主流派のライアン下院議長が、11月の本選挙では「トランプ氏に投票する」とツイッターに投稿し、トランプ氏への支持を初めて表明しました。これまで対立してきたトランプ氏を支持する理由についてライアン氏は「彼は共和党が目指す政策を実現するだろう。私は自信がある」と強調しました。

都知事 週明けにも公表

東京都の舛添知事は、自身の政治資金疑惑などについての弁護士の調査結果を週明けにも公表する考えを示しました。7日に行われる都議会の代表質問までに公表する方針です。舛添知事は、所信表明で調査結果を15日の都議会の閉会日までに公表する意向を示していました。しかし、与党の自民、公明両党が代表質問で厳しく追及する姿勢を示し、結果を早く公表するよう求めていました。

東海第2原発で放射性廃液

日本原子力発電は、茨城県東海村の東海第2原発の廃棄物処理棟で、廃液がたまっているのを確認したと発表しました。処理装置から漏れ出た可能性があるということです。漏れた廃液からは1リットル当たり37万ベクレルの放射性物質が検出され、きのう午後8時時点で、およそ750リットルに上るということです。作業員の被ばくや外部への漏えいはなく、原因を調べています。

■日経超特急

①利益の過半を株主還元 15年度上場企業 、配当・自社株買い最高 余剰資金活用、なお課題

上場企業は2015年度に稼いだ利益の過半を株主に還元する。配当と自社株買いの合計額は16兆円超と過去最高になる。株主を重視する流れが一段と強まっているためだ。企業には余剰マネーがなお積み上がっており、収益性を示す代表的な指標、自己資本利益率(ROE)はやや低下した。配当の総額は10兆9000億円。上場企業の株式の2割程度を個人投資家が保有するため、およそ2兆円が家計に入る計算で、消費を下支えする効果がありそうだ。ただ設備投資などに資金を有効に使えているとは言い切れず、自己資本利益率がやや低下するなど、株主重視と収益性の両立が課題となる。

②増税再延期「評価」37.7% 社長100人アンケート

安倍晋三首相が消費税の税率10%への引き上げを2019年10月まで2年半先延ばしすると表明したことを受け、日本経済新聞社は2日、「社長100人(緊急)アンケート」を実施した。「評価する」「どちらかと言えば評価する」と答えた経営者は合わせて4割近くになった。消費の冷え込みを防ぐためなどが理由だ。一方財政健全化の取り組みが遅れることへの懸念などから、「評価しない」「どちらかと言えば評価しない」と答えた経営者は合わせて26.4%だった。

③薬価下げ見送りへ 厚労省、医療費抑制先送り

消費増税の再延期に伴い、厚生労働省は2017年度に計画していた診療報酬の改定を見送る方針だ。診療報酬のなかでも薬価はこれまでの改定で市場の実勢価格を反映する形で下げてきた。改定見送りで数百億円規模の医療費を抑える機会を失う。社会保障費の伸びを年5000億円に抑える財政再建目標は達成が一層難しくなる。

■日刊モーサテジャーナル

①米TPPの議会承認「今しかない」(ニューヨークタイムズ)

TPPの米国議会の承認をめぐる動きが加速するかもしれない。ニューヨークタイムズは、オバマ政権内部や民主・共和両党から「議会での承認は今を逃したらもうない」という声が高まっている、と報じている。というのも大統領選有力候補のクリントン氏、トランプ氏ともに反対で、オバマ大統領の任期が終わる来年1月がタイムリミットというわけだ。記事によると、TPP賛成派のシナリオは9月に議会で公聴会を開始し、大統領選終了後から任期満了を迎える1月までに投票というもの。この実現に向けて、例えばフロマン通商部代表は既に議員に今すぐ行動するよう働きかけていて、農業団体も夏にTPP賛成のイベントを開く予定だという。

②米ジャンボローンの恩恵、黒人とヒスパニックに回らず(ウォールストリートジャーナル)

ウォールストリートジャーナルの調査で、信用力の高い人向けの高額融資ジャンボローンが金融危機前に比べ、黒人とヒスパニックに行き渡っていないことが明らかになった。ジャンボローンとは主に住宅用の融資額4500万円以上え信用力が高い人向けのローンのことだ。金融危機以降、リスクの高いサブプライムローンへの規制が強まるなか、米国の銀行はジャンボローンに力を入れてきた。しかし白人とアジア陣のシェアが伸びる一方、黒人とヒスパニックのシェアが減った。

《ジャンボローンに占める割合(07年比)》

14年 白人↑ アジア人↑ 黒人↓ ヒスパニック↓

記事は「ローン事業の対象が裕福な人になりつつあるのではないか」と指摘し、

銀行の目的とは社会のために存在する、いわば公益事業なのか、あくまで利益追求なのか、今後議論になるだろう、と報じている。

③サウジ・ファンド、ウーバー出資の背景は?

ハイテクや自動車業界で配車アプリへの出資合戦が過熱するなか、サウジアラビアの政府系ファンドがウーバーに35億ドル(約3800億円)出資。ウォールストリートジャーナルは、サウジが掲げた原油依存から脱却を図る政策の一環ではないか、と見ている。またニューヨークタイムズによると、「ウーバーも中東でのビジネス拡大を目指していて、サウジでは女性が運転できないため、ウーバーは新たな移動手段となるはず」と期待を寄せている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます