最初にこれを見ていただいて

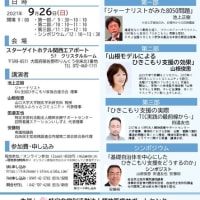

日本看護サミットでは、元厚生労働大臣の坂口力氏や南野知恵子(看護婦を看護師に変えるために尽力された)氏、他にもあらゆる立場にある方々が座長・シンポジストとして参加された。

シンポジウムの評価そのものは保留するとして、気になったのが職能団体としての主張である。

看護師の職能団体の集まりであるから、看護師の立場からの主張があることは当然であるが、過剰な権利を主張する傾向もみられたという意味では一抹の不安を感じた。

例えば、患者の安静度の話。

「術後などの安静度の判断は医療(ここでは治療の意)ではないから、看護独自で判断・実行できるようにならなければならない」のだという。

看護師の専門性を高めたい気持ちもわからないでもないが、そこに医療事故がついてくるのは必然で、その辺の問題と看護師の全体的なインセンティブや能力の底上げは全く議論されておらず、あの席ではシンポジウムに参加した傍聴者は大きな誤解釈を起こしたであろう。それを最新の情報として各医療機関に持ち込むのだから発言者のその責任は大きい。

そもそも看護大学が、専修学校よりも学力・実践力的に優れているという前提で議論されていること自体が問題で、それを前提で議論することを良しとしたとしても看護大学卒業の看護師が増加することで全体的な学力がどのように変わったのかを評価できていないのであれば、看護師の専門性を突き詰めていくようなことをしてはならない。対象は患者である。言うまでもなく人間であるから、「おそらくこうなるだろう」という推測での行動は許されない。看護協会側の主張が結果的に人命に直結することがあることも理解しておくべきだ。

また、看護師の業務独占的な表現をしていたが、それをしてしまえば医師と看護師の対立構造が一層激化し、目指していたチームワークの根底が覆されるだろう。

そして、決定な問題がある。

今回議論で完全に忘れられているのが、医師でも看護師でもなく

※介護

の問題である。

離職率一つにしても看護師以上に介護の問題は深刻である。診療報酬の観点からはあまり重要視されていない傾向にあることがさらに問題を深刻にしている。介護の充実は看護の充実であり医療全体の充実につながるはずである。日本国の財政面からの問題がまず最初の難関となるだろうが、それを含めて介護の充実を議論しなくてはならない時期に来ているのではないだろうか。そう考えたとき、看護は看護師、治療は医師というように別個に議論していては本当の医療の問題に立ち向かうことはできない。

今回の看護サミット一つにしても私のような精神科に携わる立場の人間からの意見に敏感に反応できないあたり、看護の統一性もまだまだ遠いと言わざるを得ない。ある一定の立場にある人間が「精神科は技術が身につかない」という発言。それが精神科看護に与える影響をどの程度理解しているのだろうか。非常に残念である。

間違った概念での専門性の主張。現場が見えていない管理者側からのトップダウン形式。このような現状があるうちは医療全体が本当の意味で“一緒に議論される日”が来ることはないであろう。

---------------------------------------------

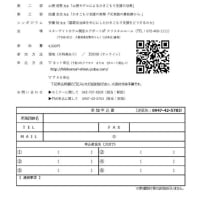

※NPO法人 泉州精神看護研究会への寄付金・募金をお願いしております。以下の振込先ですが、お振込みの際は必ずmail@seishinkango.jp宛てにご連絡ください。募金に関しては、使途を明確にし医療の発展に役立てたいと思います。

---------------------------------------------

振込先:三菱東京UFJ銀行 岸和田支店(店番780)

普通口座 3624711

口座名義 特定非営利活動法人 泉州精神看護研究会

---------------------------------------------

※NPO法人 泉州精神看護研究会の会員を募集中です。ご興味のある方は、まずはmail@seishinkango.jpまでメールをお送りください。入会にあたり、特に地域を限定するものはありませんので、遠方の方でも遠慮なくご連絡ください。

---------------------------------------------

※拙著「精神科看護師、謀反」をご入用の方は、mail@seishinkango.jpまでメールをお送りください。送料は、当方負担で無料送付(本代別途)させていただきます。

ランキングのクリックが6つもあり、不評ですが地道にお願いいたします↑↑

お目にかかりたかったですね(笑)

術後安静度のたとえはちょっとピンとこないですね

当院における考え方としては、手術した人にしかわからない部分(手術記録でもわからないところ)ってのがあり、それを踏まえると、”術者”に注意点を含めた安静度を確認するようになっています

※特に整形ですよね

なので、安静度は看護師判断でってのはどうかなーって思ってしまいますね

まぁパスを使用してるところは、安静度はそれに沿ってるでしょうから、その流れで考えるならば看護師判断というのが範疇になるのでしょうか…

いずれにせよ、「看護独自で判断・実行」ってのは危険な雰囲気を感じてしまいます

線引きが難しい。

准看護師と看護師、大卒と専門学校卒、従事できる業務が重なる介護士。

判断を何処に委ねるかは、その施設の考え方によって色々分かれそうな気がしますし、指示内容一つとっても包括的な指示でも保健所等の実地指導監査を通過してしまうのが現状です。

自分は人工弁置換術を受けましたが、心タンポナーゼが怖くて、なかなかリハビリに踏み切れなかったって事がありました。

医師からの説明なしで、看護者からの説明ではなかなか踏ん切りできないでしょう。

少し勉強不足かもしれませんが、行動制限を受けている患者の診察は1日に1回以上の診察(行動制限の継続の判断)が必要ですが、精神科において、特に慢性化している開放病棟に療養中の患者さんについては、週に1回、もしくはそれ以下っていうのも現実にはあります。

コールしても来ない、それをコールなしで看護師の力量?で何とかするって言うのも現実的な話です。

他科じゃ、なかなか無い話なんじゃないでしょうか?

そんな状況から生まれる、看護者と医師の対立ってのもあるんじゃないでしょうか。

だから包括的な指示があるって言うのも問題ですし。

専門性を推し進めるのも大事ですが、本分あっての専門性でなくてはいけませんね。

自分の判断を医師に確認するってのも、医療者としての業務の一つだと思います。

その通りだと思いますよ。看護の専門性を間違った方向で主張すると必ず大きなミスが起きます。

専門性というよりも、極論ですが、おむつ交換一つも医師・看護師(看護師はやってるでしょうけど)もできるものならやるべきだと思います。

今回のサミットは、現実性のないイシューが多かったように思います。それに対して正面から意見できる人がおれば、日本の看護も大きく変わるのでしょうけど。

問題は、看護師のレベルにあると思います。上層のインセンティブに長けた人間が下層の看護師を含んだ議論をしていないというところに問題があると思います。

それに関連させて、看護師の学習意欲格差についての論文をまとめる必要がある。そう判断したのは、数年前ですが。

突然のトラックバック失礼します。

この度、『看護師専門の結婚相談所マリッジナース』の運営をはじめました。

宣伝をさせて頂きたくトラックバックに書かせていただきました。

どうぞ宜しくお願いします。

牛島

http://marriagenurse.com/

>「術後などの安静度の判断は医療(ここでは治療

>の意)ではないから、看護独自で判断・実行でき

>るようにならなければならない」のだという。

泣きそうになります。

こういう発言って、なんとなく不快なんですよねぇ。

技術・知識は持っていても、患者さんに受け入れてもらえず発揮できないタイプに思えてしまいます。

なんか「安心」できないんですよねぇ。

「人を看る」ってこんなことでしたっけ?

例えそうだとしても、患者さんから「観られている」っていう意識は低そうな。

ちょっと私の偏見かも?

>看護大学が、専修学校よりも学力・実践力的に

>優れている

としても、知ってることが多いのは凄いと思うんですが、なんか「手札で勝負」しようって言う雰囲気があるんですよねぇ。

(他の学生も近いものはありますが)

大卒とは限らず、インセンティブが高い人の中に結構多いようにも思います。この弊害(?)が一部の対立構造を生んでいるようにも思います。

目をキラキラさせて「これが最新情報です!」って「100%真実」みたいに論じられると困ってしまうことがたまにあるんですよ。

新しい「手札」が数年後DQNになる可能性って考えないのかなぁ?褥創ケアや消毒みたいに。

ゆる看は「新提案」が「真実」みたいな風潮に食傷気味です。

看護大学用のカンファレンスの進め方に書いてあったカンファレンスの指導者によるまとめの一説が気に入っています。

<その病気につきもので避けられないと一般的に考えられている症状や苦痛などが、実はその病気の症状などでは決してなくて、全く別の事からくる症状―すなわち新鮮な空気とか陽光―(中略)―清潔さ―(中略)―の内のどれかまたは全部が欠けていることからくる症状>なのだと考えるとその中の1つから改善していく方法もあるのではないかと考えます。

医師の視点を理解することは必要ですが、せっかく看護師なんだから、こんな視点もあった方がいいかと?

パスで離床の日が予定されていたとしても、その日の「いつ」促すかなど、日頃の関わりから患者さんにとって良い「タイミング」を考えることが看護のように思っています。

<その病気につきもので避けられないと一般的に考えられている症状や苦痛などが、実はその病気の症状などでは決してなくて、全く別の事からくる症状―すなわち新鮮な空気とか陽光―(中略)―清潔さ―(中略)―の内のどれかまたは全部が欠けていることからくる症状>なのだと考えるとその中の1つから改善していく方法もあるのではないかと考えます。

です(謝)

その病気につきもので避けられないと一般的に考えられている症状や苦痛などが、実はその病気の症状などでは決してなくて、全く別の事からくる症状―すなわち新鮮な空気とか陽光―(中略)―清潔さ―(中略)―の内のどれかまたは全部が欠けていることからくる症状

なのだと考えるとその中の1つから改善していく方法もあるのではないかと考えます。

スミマセン!

半角<>内の文章って載らないんですね(汗)