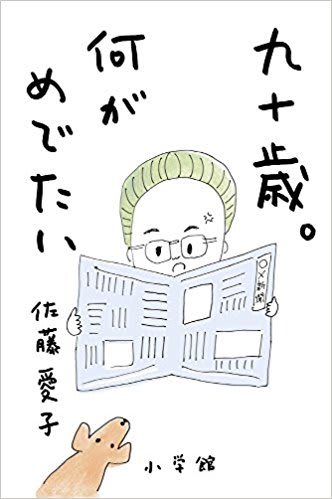

昨年ベストセラーとなった『九十歳、何がめでたい』(佐藤愛子著、小学館)を読了した。このエッセイ集はネットの書評でも概ね好評だが、私が見る気になったのは、読書メーターにあるyokorinさんの書込みと全く同じ事情だった。「母親に頼まれて図書館予約したら100人待ち。順番が回ってきてせっかくなので私も読ませてもらった」。

とにかく活字が大きいので、普段は読書しない私の母さえあっという間に読み終えている。母は昭和一桁生まれ、大正12(1923)年生まれの著者よりも十歳近く年下で、まだ90歳にはなっていない。それでも年代的にちかいため、共感する処は結構あったはずだが、「思ったほど面白くなかった」が読後感だった。

その感想は私も同じなのだ。期待したほどの面白さはなかったし、母娘では感性や価値観も似てくるのやら。そもそも佐藤氏の本を読んだのは、今回が初めてである。氏の名前は学生時代から知っており、特に昭和時代は有名作家だったことは憶えている。

にも拘らず、佐藤氏の作品を読んでいなかったのは、週刊読売に載っていたエッセイ『坊主の花かんざし』の印象が良くなかったことが影響していると思う。'70年代半ば頃だったと思うが、父が買ってきた週刊読売に『坊主の花かんざし』が掲載されており、タイトルもうろ覚えだが、万事につけて「女学生化時代」となってきた社会への怒りが描かれていた。

社会の理不尽な風潮に怒るのは結構だが、別に目くじらを立てるほどのことなの?と思った箇所もあった。例えばプロ野球選手の「ファンあっての僕らです」の発言が気に入らぬようで、「ファンあっての僕らですとは何事か。ファンが無くともオレは野球をやると言えぬのか」等と非難していたこと。

選手の発言はファンへのリップサービスに過ぎず、彼自身もファンのために野球をしている訳ではないのは、当時まだ十代の私にも分る。エッセイの最後には、佐藤氏の自宅に訪れたセールスマンに何か説教をして、セールスマンがそそくさと帰って行ったことが描かれてあった。何かと噛みつく者は老若男女問わずいるが、氏はそんなタイプに見えた。現に「怒りの愛子」のあだ名があったはず。

今回のエッセイ集も全編そんな論調だったし、90歳を迎えても「怒りの愛子」は健在だったのだ。やはり年代の差ばかりではなく、価値観や感性の違いもあるのは仕方ないが、最も世代間の違いを感じたのは「一億総論評時代」。テレビアニメ「サザエさん」が放送35周年の際、新聞(但し、新聞名の記載なし)が募集した感想文についての論評というより非難に近い。

中には、「カツオと同じ年頃の子を持つ親として、波平の子供を理解しようとしない古い父親像に理不尽さと不快感を覚える」という30代男性の意見もあったそうだ。この男性の職業は不明だが、戦前や戦後間もなくの父親の大半はこのタイプだったし、これには佐藤氏と同じく私も不快感がある。ただ、その後に氏はこう主張していた。

―思わず私は、「おいおい、これはマンガだよ……」といいたくなった。マンガというものは人間の機微を捉えて、それを面白がるゆとりから生まれるものだ。「父親としてのあるべき姿」を説く教育書なんぞではない。登場人物の粗忽さや間ヌケや失敗、悪戯や嘘や頑固を笑えばいい。遠慮なく笑うためにマンガはあるのだ。いったいいつからマンガは人間を論評する場になったのだろう?(103頁)

「成績は悪くてもカツオの生きる知恵の豊かさに感心した」という41歳の男性の感想に至っては、モロに怒りに任せて非難している。

―感心している場合か。ここは笑うところだ。なぜ笑わない!笑わずに感心するとはマンガに対する侮辱ではないか!しっかりせえ、と私は怒りたくなった。(105頁)

一方、佐藤氏が子供の頃、何度も讀んではその度に笑ったマンガとは、泥棒を追いかける警官がバナナの皮にすべってひっくり返る、という他愛無いもの。「昔のマンガはそんなものだった。それでも私たちは面白がって笑っていた。今の子供はどうだろう?笑うか笑わないか」(106頁)という著者。

そんなマンガ、'60年代前半生まれの私の子供時代さえ笑いませんよ、と言いたくなった。バナナの皮にすべって転ぶ、というネタは既に時代遅れであり、まして今の子供なら意味不明となるだろう。大体バナナの皮自体、道端に落ちていないのだから。

上記の主張から、やはり大正生まれのマンガの見方は、かくも古臭いとしか思えなかった。私の世代は鉄腕アトムのような手塚アニメに洗礼を受けており、少女漫画も百花繚乱の時代、遠慮なく笑うためにあるマンガの方がマイナーとなっていた。マンガで読む○○のような教育書も珍しくなく、指南する割にはマンガ事情にかなり疎いようだ。

多少はネタも混じっているにせよ、一読者のマンガの感想にこうも説教するのこそ「怒りの愛子」に相応しい。尤も戦時中、「この非常時に!」と言っていたはこのタイプと私は見ている。

その②に続く

◆関連記事:「21世紀の国防婦人会的現象」

『笑い』の特質として既存の価値を落としめる作用があることを考えれば、(バナナの皮を踏んで足を滑らせるといった事象は)かつてバナナが富貴の象徴であり皆の憧れだった時代の共有幻想であったと思えるのだ。

当時の歌にある通り『私のラバ(lover)さん酋長の娘、色は黒いが南洋じゃ美人』なのだった。

このブームを背景に南洋への憧れをもって『バナナの皮で滑って転ぶ』ギャグが創られたので、今の時代のヒトたちが『ちっとも面白くない』のは当然の結果なのである。

私の子供時代でも、バナナの皮が道端に落ちていることはありませんでした。今と違ってまだ'60年代はバナナは安くはなかったと思います。このギャグは不思議でした。

♪私のラバ(lover)さん酋長の娘…懐かしいですね!昭和一桁生まれの亡き父が時々歌っていました。検索したら正式には『酋長の娘』という歌謡曲で、1930(昭和5)年8月発売とか。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%8B%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%A8%98

仰る通り『南洋ブーム』に作られた歌でした。戦前はバナナは庶民が滅多に口に出来ない高級品だったことを、母から聞いたことがあります。原曲は「酋長」という言葉が放送禁止用語に該当するという理由で、今日放送されることはないそうです。