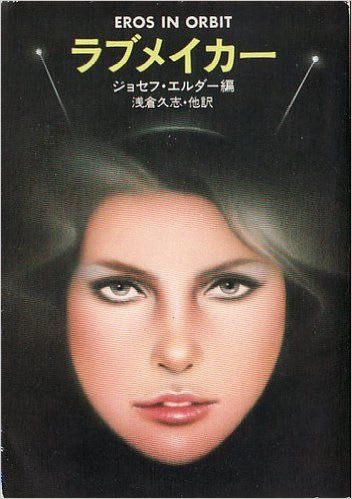

本棚にある『ラブメイカー』 (ハヤカワ文庫 SF-408) を、久しぶりに読み返した。本書はNY在住の編集者ジョセフ・エルダーによるオリジナルアンソロジー『Eros In Orbit』(軌道のエロス、1973年)の邦訳で、日本語版の初出版は昭和55(1980)年。タイトル通り、未来における性愛をテーマにした書き下ろし中短編10篇が収録されている。

読み返したといえ全篇を読んだ訳ではなく、以前に面白いと感じた3作だけを読んだ。『グループ』ロバート・シルヴァーバーグ 、『アップス・アンド・ダウンズ』バリー・N・マルツバーグ、 『星のめぐり』ジョージ・ゼブロウスキー がそれら3作。

意外なことに米国でのSFは、初期から青少年向けの無害なエンターテインメントであることが重要視され、その方向に添い最も保守的な文芸ジャンルとして発展してきたそうだ。そのためセックスは長い間、作者、編集者、読者にとっても厳重なタブーだった。例え表紙にグラマーな金髪美女が描かれたパルプ雑誌でも、ヒーローが美女といちゃつく話にはならなかったという。

こうした傾向は、ニュー・ウェーヴ運動が吹き荒れる60年代後半まで続いたそうで、運動後は一昔前とは比べものにならぬほど、性愛に関する表現が自由となった。本書はSFを縛り付けていたエロスというタブーを打ち破ろうという意図のもとに編集される。

『グループ』はアンソロジーの中で、最も「未来のセックスはどうなるのか?」という編者の問いかけに応えた作品。タイトル通り未来のセックスは嗜好を同じくする“グループ”内で行われ、一夫一妻制は過去の忌むべきものという時代なのだ。但し、グループ同士での性愛は映像付の機器を通じて観賞され、実際に性行為はしなくとも会員は機器によりエクスタシーを共感できるという設定がSFらしい。

主人公はそんな時代に逆行、1人の女だけを愛そうとした旧式な“先祖返り”の男。グループには彼が愛した女よりも美しいテクニシャンがいても、主人公はその女との情交時にも愛する女が忘れられない。1人の女を独占しようとしたことで彼はグループから追放され、愛する女にも見放される。主人公は女の面影を求め、世界中を飛び回るというラストだった。

果たして未来のセックスがどうなるのか、予想は全くつかないが、少なくとも『グループ』のようにはならないだろう。作品には70年代に「新しい愛」として話題になった、フリーセックスの投影が見られる。作者ロバート・シルヴァーバーグの代表作『夜の翼』は私お気に入りの作品だが、wikiにはユダヤ系とあったのは意外だった。『夜の翼』にはキリスト教的道徳観を感じたが、ユダヤ教も価値観は共有している。

「彼女の腕は絹のようであり、腿の内側は熱かった。彼の影のような唇に重ねられた彼女の唇は柔かく湿っており、その舌は彼女がまつわりつくとともに、驚くほど急にさしこまれてきた…」

上の一文は『星のめぐり』からの引用。殆ど官能小説さながらだが、未来の男女による性愛ではない。人間の脳が移植された恒星間探査船―男の探査船と女の探査船―の性愛を扱ったもの。かつてのスペースオペラでは考えられなかった表現だろう。

『アップス・アンド・ダウンズ』が私には最も面白かった。火星に向かう宇宙飛行士のセックスライフがテーマの作品だが、有人宇宙船が初めて火星に発ったのが1993年という設定。主人公の宇宙飛行士は41歳で独身のアメリカ男(※尤も主人公の生まれ年が1955年となっていて、年齢や宇宙船飛行時との矛盾アリ)。

独身ゆえに人類初の火星探査船の宇宙飛行士に選ばれたのだが、船のカプセルにはとびきり魅力的な美女が乗っていたのだ。飛行士には女の搭乗は知らされておらず、船の中で女の存在に気付く。主人公は驚くが、それも上司のいう所の“人間的要素”と解釈する。火星探索を成功させるためには、飛行士の“人間的要素”が鍵ということ。

女とひたすら愛を交わす主人公だが、女のことは何も判らない。名やこれまでの人生を聞いても答えず、愛し合いながらも女は酷いことを言う。

「貴方はただファックしたがっているだけだと言った通りじゃないの…何時もセックス。それだけなのよ」

何と辛辣なことを言う奴だと主人公は怒るが、殴るのは止めて独白する。女というものは何時も男から何もかも取り上げてしまう…

女に幻滅した後、間もなく女は姿を消す。宇宙船の何処を探しても見つからない。暫くすると女の姿や肌触りさえ忘れいく。女の存在自体がミステリーなのだ。辛辣な台詞から同性から見ても嫌味な女だが、正体が分らずとも男とは美女なら抱きたがる生物なのだ。

女に夢中だった頃、主人公は女に火星の衛星フォボスとダイモスについての話をしている。このふたつの火星の衛星は自然の物体ではなく、古代の火星人が素晴らしい技術で以って作った機械だというのだ。フォボスとダイモスを作った火星人は、とうに絶滅してしまったが。

70年代になっても火星人の話が出ているのは笑えたが、wikiには「フォボス空洞説」が載っていた。1950年代から60年代にかけ、フォボスの奇妙な軌道と密度の低さから、フォボスは中空の人工天体ではないかという説が唱えられたことがあったそうな。つまり、中空の人工天体を作ったのは火星人に他ならず、火星人説は決してSF作家だけのファンタジーではなかったようだ。

「はじめに」で編集者は、「我々が10年以上に亘って“性革命”を経験し、今も経験しつつあることを否定する人はいない」という。続けて70年代の世代は、過去の抑制からのさらなる解放を期待させると書く。SFが未だにタブーに縛られているのは、我々の社会の持つ清教徒的伝統にあり、「しかし、既に我々も気付いている通り、攻撃を仕掛け、破壊すべきなのは、伝統というヤツなのである」と宣言するのだ。

確かに70年代初めはそんな時代だった。SFも時代の影響から逃れられず、その風潮は作品に影響する。但し、性愛領域に踏み込んだSF作家はさほど多くなく、70年代半ばは「伝統」からの反撃が顕著となった。