ちょっと配信が遅れましたが…

★HAT-P-3にトランジット惑星を発見

4600光年の距離にあるHAT-P-3という恒星に、惑星が発見されました。

HAT-P-3は太陽とほぼ同じくらいの大きさの恒星で、誕生してから約4億年しかたっていない若い星です(太陽は46億歳)。

発見された惑星の軌道は、地球からは真横に見えるので、惑星がちょうど恒星の前を通り過ぎます。

すると惑星が恒星の光を遮り、そのときだけ恒星の光が少しだけ弱くなる食現象が起こります。

そのような惑星をトランジット惑星と呼びます。

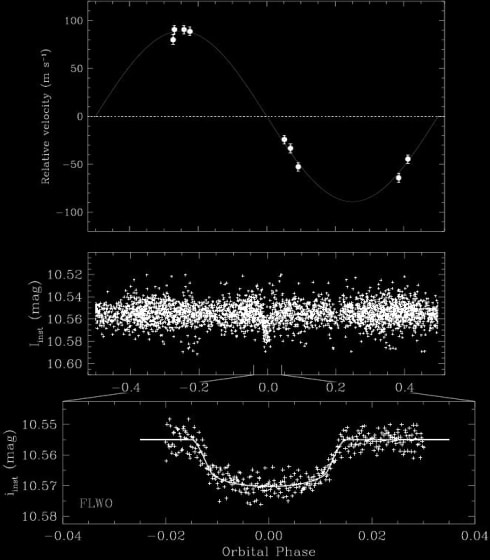

上のグラフは惑星の重力の影響を受けて恒星が振動することを示す速度変化のグラフと、食現象を示す光度曲線です。

★4つの太陽がある惑星系?

Planets with Four Parents? Spitzer Finds Evidence for Strange Stellar Family

http://www.spitzer.caltech.edu/Media/happenings/20070724/

HD 98800は150光年の距離にある、4つの恒星からなる連星系です。

2つの恒星が互いの周りを回るペアが2つあり、さらに2つのペア同士が互いの周りを回るという複雑な系です。

2つのペアは50AU(1AUはおよそ太陽-地球間距離で、約1億5千km)離れており、一方のペアの周りにはちり円盤が発見されています。

今回スピッツァー宇宙望遠鏡で観測したところ、ちり円盤は内側のリング(中心からの距離1.5~2AU)と外側のリング(5.9AU)に分かれていることがわかりました。

円盤が2つに分かれている原因として、その間に惑星が存在している可能性と、4つの恒星の複雑な重力の影響による可能性とが考えられています。

★最遠の銀河を観測

Astronomers Claim to Find the Most Distant Known Galaxies

http://www.keckobservatory.org/article.php?id=110

ハッブル宇宙望遠鏡と、ケック天文台による観測で、130億光年離れた銀河を観測することに成功しました。

銀河団のように質量の大きな天体が手前にあると、その銀河団の重力が遠くの銀河からの光を曲げるので、ちょうど巨大なレンズのようなはたらきをします(重力レンズ効果)。

それを利用すると、望遠鏡のように遠くにある小さな暗い天体でも観測できるというわけです。

上の画像は、ケック天文台のNIRSPECを使って得られた、遠くの銀河を示すスペクトル(赤丸内)です。

★宇宙で最大の衝突現象

X-ray satellites discover the biggest collisions in the Universe

http://www.esa.int/esaCP/SEMHOPNSP3F_index_1.html

周波数分解能が高いESAのXMMニュートンと、空間分解能が高いNASAのチャンドラという2つのX線観測衛星を使って、Abell 576という銀河団が観測されました。

天体が近づいてきたり遠ざかったりすると、光のドップラー効果によって波長(または周波数)が変化することを利用し、XMMニュートンの高い周波数分解能によって、Abell 576内のガスの流れる(視線)速度を求めることができます。

その結果、異なる速度の2つのガスの流れがあることがわかり、Abell 576は一見一つの銀河団のように見えますが、実は2つの銀河団が衝突しているところだったのです。

その衝突速度は3300km/sと非常に高速であり、その詳しいメカニズムにも関心が集まっています。

★若い恒星で、歪んだ形のちり円盤を発見

Astronomers Find Highly Elliptical Disk Around Young Star

http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2007/28/full/

HD 15115という若い恒星をハッブル宇宙望遠鏡、ケック天文台などで観測したところ、この恒星の周りに形の歪んだちり円盤があることを発見しました。

円盤内のちりの一部は互いに衝突を繰り返して惑星へと成長します。

ちり円盤は通常円形ですが、このHD 15115のちり円盤は上の画像のように右側に大きくのびており、これは他の天体から何らかの影響を受けて変形していると考えられます。

一つの可能性としては、円盤内で惑星系が形成されており、互いの重力のバランスが崩れて軌道が楕円になってしまった惑星があり、その惑星の重力の影響を受けて円盤の形が乱されていることが考えられます。

太陽系でも、海王星はもともと土星と天王星との間で誕生し、その後惑星間の重力の影響によって軌道が変化し、現在のように一番外側を回る惑星となったと考えられています。

またもう一つの可能性として、近くにある他の恒星(この場合HIP 12545など)の重力の影響を受けていることも考えられます。

★カッシーニ、土星の新衛星を発見

Saturn Turns 60

http://saturn.jpl.nasa.gov/news/features/feature20070719.cfm

NASAの土星探査機カッシーニが今年5月30日に撮影した画像の中から、新しい衛星S / 2007 S 4が発見されました。

「フランクFrank」という愛称で呼ばれるこの衛星は、実は2004年6月以降に撮影された多数の画像にも写っていました。

それらのデータから軌道を計算したところ、衛星ミマスと10:11共鳴関係にあることもわかりました。

また、氷とちりからできていると考えられ、大きさは推定2km程です。

なお、今年に入ってからすばる望遠鏡を使った観測で3つの衛星が既に発見されており、今回の発見で土星の衛星数は60個となりました。

今年発見された4つの衛星のデータを下に示します。

仮符号 軌道長半径(km) 軌道傾斜角 離心率 公転周期(日) 明るさ 直径(km)

2007 S 4 197700 0.1 0.001 1.03650 26 2

2007 S 2 16560000 176.7 0.218 800 24.4 6

2007 S 1 17920000 49.86 0.107 895 23.9 7

2007 S 3 20518500 177.2 0.130 1100 24.9 5

★火星の大砂嵐で、探査機が電力不足のピンチ

NASA Mars Rovers Braving Severe Dust Storms

http://marsrovers.jpl.nasa.gov/newsroom/pressreleases/20070720a.html

Series of Storms Shrouds Mars in Dust

http://www.msss.com/msss_images/2007/07/19/

THEMIS monitors dusty Martian atmosphere

http://themis.asu.edu/dustmaps/

先月末から、火星で大規模な砂嵐が起きています。

現在火星の地表では、NASAの火星探査車スピリットとオポチュニティーが探査を続けています。

中でもオポチュニティーが活動している地域では、砂嵐によって日光が普段の1%しか届かない状態が続いていました。

その結果、普段のオポチュニティーは太陽電池で1日あたり700ワット時ほど発電していますが、一時は128ワット時まで低下し運用にも支障が出るくらいの深刻な状態でした。

上の画像は、砂嵐が起こったときの写真です。

最初の写真はオポチュニティーが撮影した火星の地上の様子ですが、砂嵐によって空が暗くなったことがわかります。

真ん中の画像はNASAの火星探査機マーズ・リコネッサンス・オービターが撮影したオポチュニティー周辺の様子で、巻き起こった砂嵐が見る見るうちに成長して覆い尽くしてしまっています。

最後の画像はNASAの火星探査機マーズ・オデッセイのデータをもとに、火星の大気の透明度を色で表したものですが、透明度の低い、つまり砂嵐で覆われる赤い部分があっという間に広がって、やがては火星の南極全域を覆ってしまう様子がわかります。

★クルミのようなイアペタスの形状

Saturn's Old Moon Iapetus Retains its Youthful Figure

http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-release-details.cfm?newsID=761

NASAの土星探査機カッシーニの観測によって、土星の衛星イアペタスの赤道に沿って高い山脈が一直線にのびており、イアペタス全体がクルミのような形であることがわかりました。

このほど、コンピュータ・シミュレーションによってそのような地形がいつ頃どのようにしてできあがったのか、解析が行われました。

それによると、今から30億年以上も昔、若い頃のイアペタスは今よりも速い5~16時間周期で自転しており、その結果星の形は赤道付近が少し膨らんだ楕円形だったようです。

当時は星内部にあったアルミニウム26や鉄60などの放射性元素から出る放射能によって温められていましたが、これらの元素の寿命はそれ程長くないためにやがてイアペタスは冷え、内部が収縮する際に膨らんでいた赤道付近に「しわ」がよって現在のような形になったと考えられます。

★2つの探査機が金星を共同観測

Venusian rendezvous results: chapter one

http://www.esa.int/esaCP/SEMVN4HYX3F_index_0.html

6月5日にNASAの水星探査機メッセンジャーが金星に接近し、以前から金星で探査を行っているESAの金星探査機ヴィーナス・エクスプレスとの共同観測が行われました。

メッセンジャーの接近時、両探査機は互いに離れた位置から観測を行いましたが、時間をずらすことによって同じ雲を共同観測することができました。

上の画像はヴィーナス・エクスプレスに搭載されたVIRTIS撮像分光計が捉えた、上空45~50kmにある雲の様子です。

★5万年周期で移動する火星の氷

The origin of perennial water-ice at the South Pole of Mars

http://www.esa.int/esaSC/SEMKZRNSP3F_index_0.html

ESAの火星探査機マーズ・エクスプレスは、火星の南極に1年を通して見られる水の氷の層が存在することを発見しました。

長期間にわたる火星の大気の変化をシミュレーションした結果、2万1000年前には北極にあった氷が水蒸気となって運ばれて南極で再び凍り、南極の氷の層は毎年1mmずつ厚くなっていったことがわかりました。

約1万年前にこのサイクルが逆転し、今度は南極の氷の層が薄くなり始め、北極で氷の層が成長しているようです。

このような氷の移動は5万1000年周期で繰り返されており、ちょうど火星の歳差運動の周期に一致しています(歳差運動とは、コマの首振り運動と同じように、天体の自転軸がゆっくりと回転することです)。

★HAT-P-3にトランジット惑星を発見

4600光年の距離にあるHAT-P-3という恒星に、惑星が発見されました。

HAT-P-3は太陽とほぼ同じくらいの大きさの恒星で、誕生してから約4億年しかたっていない若い星です(太陽は46億歳)。

発見された惑星の軌道は、地球からは真横に見えるので、惑星がちょうど恒星の前を通り過ぎます。

すると惑星が恒星の光を遮り、そのときだけ恒星の光が少しだけ弱くなる食現象が起こります。

そのような惑星をトランジット惑星と呼びます。

上のグラフは惑星の重力の影響を受けて恒星が振動することを示す速度変化のグラフと、食現象を示す光度曲線です。

★4つの太陽がある惑星系?

Planets with Four Parents? Spitzer Finds Evidence for Strange Stellar Family

http://www.spitzer.caltech.edu/Media/happenings/20070724/

HD 98800は150光年の距離にある、4つの恒星からなる連星系です。

2つの恒星が互いの周りを回るペアが2つあり、さらに2つのペア同士が互いの周りを回るという複雑な系です。

2つのペアは50AU(1AUはおよそ太陽-地球間距離で、約1億5千km)離れており、一方のペアの周りにはちり円盤が発見されています。

今回スピッツァー宇宙望遠鏡で観測したところ、ちり円盤は内側のリング(中心からの距離1.5~2AU)と外側のリング(5.9AU)に分かれていることがわかりました。

円盤が2つに分かれている原因として、その間に惑星が存在している可能性と、4つの恒星の複雑な重力の影響による可能性とが考えられています。

★最遠の銀河を観測

Astronomers Claim to Find the Most Distant Known Galaxies

http://www.keckobservatory.org/article.php?id=110

ハッブル宇宙望遠鏡と、ケック天文台による観測で、130億光年離れた銀河を観測することに成功しました。

銀河団のように質量の大きな天体が手前にあると、その銀河団の重力が遠くの銀河からの光を曲げるので、ちょうど巨大なレンズのようなはたらきをします(重力レンズ効果)。

それを利用すると、望遠鏡のように遠くにある小さな暗い天体でも観測できるというわけです。

上の画像は、ケック天文台のNIRSPECを使って得られた、遠くの銀河を示すスペクトル(赤丸内)です。

★宇宙で最大の衝突現象

X-ray satellites discover the biggest collisions in the Universe

http://www.esa.int/esaCP/SEMHOPNSP3F_index_1.html

周波数分解能が高いESAのXMMニュートンと、空間分解能が高いNASAのチャンドラという2つのX線観測衛星を使って、Abell 576という銀河団が観測されました。

天体が近づいてきたり遠ざかったりすると、光のドップラー効果によって波長(または周波数)が変化することを利用し、XMMニュートンの高い周波数分解能によって、Abell 576内のガスの流れる(視線)速度を求めることができます。

その結果、異なる速度の2つのガスの流れがあることがわかり、Abell 576は一見一つの銀河団のように見えますが、実は2つの銀河団が衝突しているところだったのです。

その衝突速度は3300km/sと非常に高速であり、その詳しいメカニズムにも関心が集まっています。

★若い恒星で、歪んだ形のちり円盤を発見

Astronomers Find Highly Elliptical Disk Around Young Star

http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2007/28/full/

HD 15115という若い恒星をハッブル宇宙望遠鏡、ケック天文台などで観測したところ、この恒星の周りに形の歪んだちり円盤があることを発見しました。

円盤内のちりの一部は互いに衝突を繰り返して惑星へと成長します。

ちり円盤は通常円形ですが、このHD 15115のちり円盤は上の画像のように右側に大きくのびており、これは他の天体から何らかの影響を受けて変形していると考えられます。

一つの可能性としては、円盤内で惑星系が形成されており、互いの重力のバランスが崩れて軌道が楕円になってしまった惑星があり、その惑星の重力の影響を受けて円盤の形が乱されていることが考えられます。

太陽系でも、海王星はもともと土星と天王星との間で誕生し、その後惑星間の重力の影響によって軌道が変化し、現在のように一番外側を回る惑星となったと考えられています。

またもう一つの可能性として、近くにある他の恒星(この場合HIP 12545など)の重力の影響を受けていることも考えられます。

★カッシーニ、土星の新衛星を発見

Saturn Turns 60

http://saturn.jpl.nasa.gov/news/features/feature20070719.cfm

NASAの土星探査機カッシーニが今年5月30日に撮影した画像の中から、新しい衛星S / 2007 S 4が発見されました。

「フランクFrank」という愛称で呼ばれるこの衛星は、実は2004年6月以降に撮影された多数の画像にも写っていました。

それらのデータから軌道を計算したところ、衛星ミマスと10:11共鳴関係にあることもわかりました。

また、氷とちりからできていると考えられ、大きさは推定2km程です。

なお、今年に入ってからすばる望遠鏡を使った観測で3つの衛星が既に発見されており、今回の発見で土星の衛星数は60個となりました。

今年発見された4つの衛星のデータを下に示します。

仮符号 軌道長半径(km) 軌道傾斜角 離心率 公転周期(日) 明るさ 直径(km)

2007 S 4 197700 0.1 0.001 1.03650 26 2

2007 S 2 16560000 176.7 0.218 800 24.4 6

2007 S 1 17920000 49.86 0.107 895 23.9 7

2007 S 3 20518500 177.2 0.130 1100 24.9 5

★火星の大砂嵐で、探査機が電力不足のピンチ

NASA Mars Rovers Braving Severe Dust Storms

http://marsrovers.jpl.nasa.gov/newsroom/pressreleases/20070720a.html

Series of Storms Shrouds Mars in Dust

http://www.msss.com/msss_images/2007/07/19/

THEMIS monitors dusty Martian atmosphere

http://themis.asu.edu/dustmaps/

先月末から、火星で大規模な砂嵐が起きています。

現在火星の地表では、NASAの火星探査車スピリットとオポチュニティーが探査を続けています。

中でもオポチュニティーが活動している地域では、砂嵐によって日光が普段の1%しか届かない状態が続いていました。

その結果、普段のオポチュニティーは太陽電池で1日あたり700ワット時ほど発電していますが、一時は128ワット時まで低下し運用にも支障が出るくらいの深刻な状態でした。

上の画像は、砂嵐が起こったときの写真です。

最初の写真はオポチュニティーが撮影した火星の地上の様子ですが、砂嵐によって空が暗くなったことがわかります。

真ん中の画像はNASAの火星探査機マーズ・リコネッサンス・オービターが撮影したオポチュニティー周辺の様子で、巻き起こった砂嵐が見る見るうちに成長して覆い尽くしてしまっています。

最後の画像はNASAの火星探査機マーズ・オデッセイのデータをもとに、火星の大気の透明度を色で表したものですが、透明度の低い、つまり砂嵐で覆われる赤い部分があっという間に広がって、やがては火星の南極全域を覆ってしまう様子がわかります。

★クルミのようなイアペタスの形状

Saturn's Old Moon Iapetus Retains its Youthful Figure

http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-release-details.cfm?newsID=761

NASAの土星探査機カッシーニの観測によって、土星の衛星イアペタスの赤道に沿って高い山脈が一直線にのびており、イアペタス全体がクルミのような形であることがわかりました。

このほど、コンピュータ・シミュレーションによってそのような地形がいつ頃どのようにしてできあがったのか、解析が行われました。

それによると、今から30億年以上も昔、若い頃のイアペタスは今よりも速い5~16時間周期で自転しており、その結果星の形は赤道付近が少し膨らんだ楕円形だったようです。

当時は星内部にあったアルミニウム26や鉄60などの放射性元素から出る放射能によって温められていましたが、これらの元素の寿命はそれ程長くないためにやがてイアペタスは冷え、内部が収縮する際に膨らんでいた赤道付近に「しわ」がよって現在のような形になったと考えられます。

★2つの探査機が金星を共同観測

Venusian rendezvous results: chapter one

http://www.esa.int/esaCP/SEMVN4HYX3F_index_0.html

6月5日にNASAの水星探査機メッセンジャーが金星に接近し、以前から金星で探査を行っているESAの金星探査機ヴィーナス・エクスプレスとの共同観測が行われました。

メッセンジャーの接近時、両探査機は互いに離れた位置から観測を行いましたが、時間をずらすことによって同じ雲を共同観測することができました。

上の画像はヴィーナス・エクスプレスに搭載されたVIRTIS撮像分光計が捉えた、上空45~50kmにある雲の様子です。

★5万年周期で移動する火星の氷

The origin of perennial water-ice at the South Pole of Mars

http://www.esa.int/esaSC/SEMKZRNSP3F_index_0.html

ESAの火星探査機マーズ・エクスプレスは、火星の南極に1年を通して見られる水の氷の層が存在することを発見しました。

長期間にわたる火星の大気の変化をシミュレーションした結果、2万1000年前には北極にあった氷が水蒸気となって運ばれて南極で再び凍り、南極の氷の層は毎年1mmずつ厚くなっていったことがわかりました。

約1万年前にこのサイクルが逆転し、今度は南極の氷の層が薄くなり始め、北極で氷の層が成長しているようです。

このような氷の移動は5万1000年周期で繰り返されており、ちょうど火星の歳差運動の周期に一致しています(歳差運動とは、コマの首振り運動と同じように、天体の自転軸がゆっくりと回転することです)。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます