★最も比重の軽い惑星を発見

Largest Transiting Extrasolar Planet Found Around A Distant Star

http://www.lowell.edu/media/releases.php?release=20070806

トランジット惑星とは、地球から見て、恒星の周りを回る惑星がちょうど恒星の前を通り過ぎるような軌道を持つ惑星のことです。

そのため、惑星が前を通り過ぎるときに、恒星の明るさがわずかに暗くなる現象が観測されます。

TrES-4もトランジット惑星の一つで、GSC 02620-00648という名前の準巨星の周りを回っています。

この惑星の詳しい分析の結果、TrES-4は直径では木星の1.7倍大きいにも関わらず、質量は木星よりもやや軽く、比重を計算してみるとわずか0.2しかないことがわかったのです。

また、TrES-4はGSC 02620-00648から約700万kmしか離れておらず(地球-太陽間の約20分の1)、表面温度は約1600K(約1300℃)にも達していて、いわゆるホット・ジュピターです。

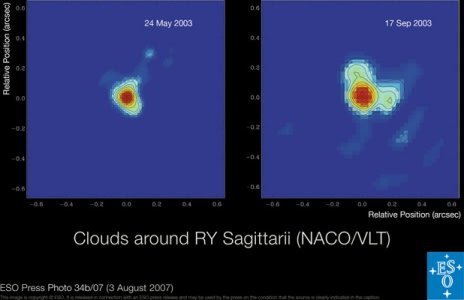

★かんむり座R型変光星の構造

Star Caught Smoking

http://www.eso.org/public/outreach/press-rel/pr-2007/pr-34-07.html

かんむり座R型変光星は太陽の50倍以上もある巨星で、不規則に暗くなったり明るくなったりを繰り返します。

星から放出されたガスに含まれる炭素が冷えて雲となり、星の光を遮るからだと考えられています。

そして星の強い光によって雲は遠くへと吹き飛ばされ、またもとの明るさに戻るわけです。

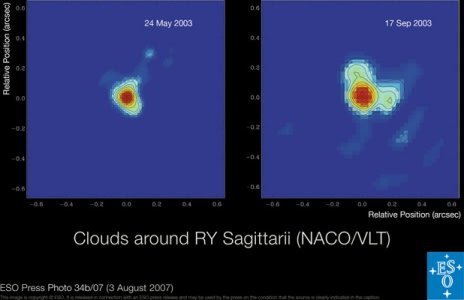

実際にかんむり座R型変光星の周りに雲が出現することが2004年に観測によって確かめられましたが、雲がどの辺りで形成されるのかについては謎のままでした。

今回、かんむり座R型変光星の一つであるいて座RY星をさらに詳しく解析した結果、星を包む雲の構造が詳しくわかってきました。

星自体の120倍(半径約36AU)の大きさの殻が星を包み込んでおり、星から約30AU離れた場所に雲が存在しており、これまで考えられてきた仮説が正しいことが確かめられました。

★120億光年彼方の銀河

Astronomers Spot Brightest Galaxies in the Distant Universe

http://cfa-www.harvard.edu/press/2007/pr200721.html

画像はNASAのスピッツァー宇宙望遠鏡が赤外線で撮影した120億光年彼方の銀河です。

これらの銀河は宇宙誕生後20億年程しかたっておらず、たくさんの星が一気に誕生しているところだと考えられます。

しかし銀河がガスで包まれているため、可視光線では観測できず、ガスを通り抜けて漏れ出してくる赤外線でしか観測できません。

その明るさから比較的大型の銀河であると考えられ、宇宙誕生後間もない時期に既に大型銀河が誕生していたことを示しています。

★4つの銀河が衝突する現場

NASA's Spitzer Spies Monster Galaxy Pileup

http://www.spitzer.caltech.edu/Media/releases/ssc2007-13/release.shtml

50億光年離れたところにあるCL0958+4702という銀河群で、4つの銀河が今まさに衝突している様子が、NASAのスピッツァー宇宙望遠鏡による赤外線観測で明らかになりました。

同じくらいの大きさの多数の銀河が衝突する現場を捉えたのはこれが初めてです。

このように銀河が密集した場所では、銀河が互いに衝突・融合を繰り返して、巨大銀河へと成長していくと考えられています。

★NASAの火星探査機フェニックス打ち上げ成功

NASA Spacecraft Heads for Polar Region of Mars

http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2007-086

東部時間の8月4日午前5:26にケープ・カナベラル空軍基地から、デルタⅡによって、火星探査機フェニックスが打ち上げられました。

2008年5月25日に火星の北極地方に着陸する予定です。

★レーダー観測で2007 DT103に衛星発見

2007 DT103は、地球近傍小惑星の中でも地球軌道を横切る楕円軌道を持つアポロ群に属する天体です。

レーダーによる観測で衛星が発見されました。

衛星についてはまだ詳しくわかっていませんが、小惑星の軌道データを簡単に紹介しておきます。

名称 軌道長半径(AU) 離心率 軌道傾斜角

2007 DT103 2.211734 0.5745141 5.419047°

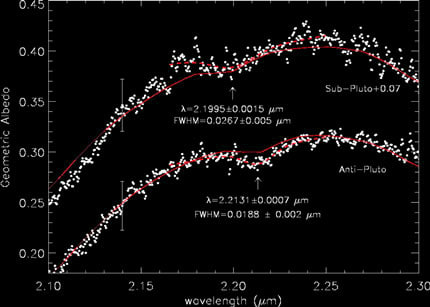

★冥王星の衛星カロンに氷火山が存在?

Charon: An Ice Machine in the Ultimate Deep Freeze

http://www.gemini.edu/index.php?option=content&task=view&id=244

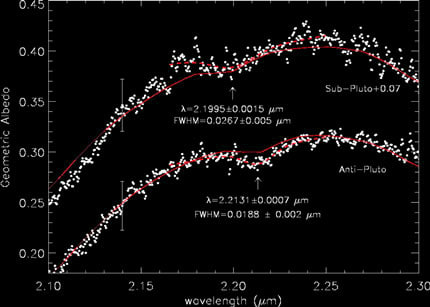

上のグラフはジェミニ天文台で観測したカロンの表面のスペクトル分布です。

2つのグラフは冥王星と向かい合う面と反対側の面のデータを示しており、結晶化した氷とともに、アンモニアの存在を示すグラフの凹みがみられます。

結晶化した氷の存在は、氷がつい最近冷え固まってできたことを意味します。

カロン表面は分厚い氷の層で覆われていますが、その下には液体の水が存在し、氷の隙間からその水が噴き出していると考えられるのです。

地下の水にアンモニアが溶けているために融点が下がり、水が凍りにくくなっているため、液体の状態のまま表面まで上ってくると考えられます。

★2つの小惑星に衛星を発見

(702) Alaudaと(6265) 1985 TW3が衛星を持っていることがわかりました。

2つの小惑星はいずれも火星軌道と木星軌道の間にあるメイン・ベルトの天体です。

衛星についてはまだ詳しくわかっていませんが、ここで2つの小惑星のデータを簡単に紹介しておきます。

番号 名称 軌道長半径(AU) 離心率 軌道傾斜角 直径(km) 自転周期

702 Alauda 2.1659895 0.02225503 20.611544° 194.7 ± 3.2 0.348日

6265 1985 TW3 3.19235834 0.1928808 4.11452° ? ?

★土星のGリングのアーク構造

Cassini Finds Possible Origin of One of Saturn's Rings

http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2007-085

土星のリングはいくつかの部分に分けられていますが、そのうちの一つのGリングにはアークと呼ばれる円弧状の構造があります。

NASAの土星探査機カッシーニによる観測で、Gリングの中にアークができる仕組みが次第にわかってきました。

コンピュータシミュレーションによる研究では、土星の衛星ミマスの重力の影響で、アークが形成されるらしいことがわかりました。

またカッシーニによる磁場観測では、Gリングのアークの近くで大量の荷電粒子が吸収されていることがわかり、カメラでは直接観測できないような比較的大きな物質の塊がこの場所にたくさん存在することが示唆されました。

塊の大きさはえんどう豆大から大きな岩くらいとみられ、アーク全体の粒を合わせると直径100mの氷に匹敵する質量と考えられます。

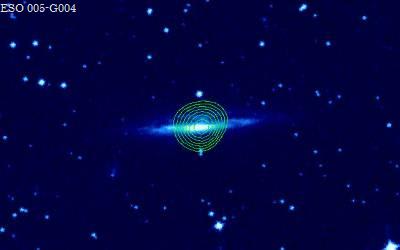

★「見えなかった」巨大ブラックホール

「ニュータイプ」巨大ブラックホールの発見

http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/~yueda/newtype-press/

Japanese and NASA Satellites Unveil New Type of Active Galaxy

http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2007/active_galaxy.html

宇宙に存在する銀河の中には、中心部に巨大ブラックホールを持ち、莫大なエネルギーを出す活動銀河が1%以上存在します。

その中には巨大ブラックホールの周りをドーナツ状に包むガスに遮られて可視光線では直接観測できないものがあります(2型活動銀河核といいます)。

それでもX線がガスを貫通することができるので、X線観測によって巨大ブラックホールの活動を知ることができます。

X線の中でも波長が短くてエネルギーの高い(10meV以上)X線を硬X線とよびますが、NASAのスウィフト衛星と日本のX線天文衛星「すざく」による観測で、硬X線でしか観測できない2型活動銀河核が存在することがわかりました。

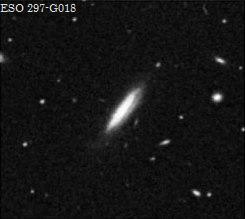

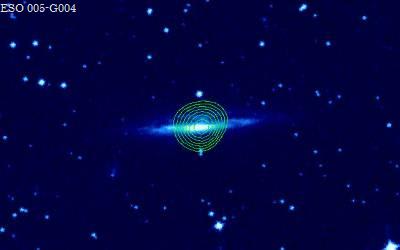

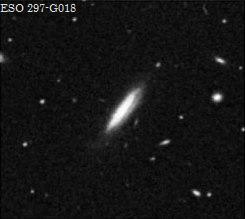

ESO 005-G004とESO 297-G018という2つの銀河(上の画像)は、これまでのX線観測では主に波長の長いX線が観測されてきたために普通の銀河だと思われていました。

恐らくこれらの銀河では、巨大ブラックホールの周りのガスが厚いために、波長の長いX線ですら通り抜けることができないのだと考えられています。

Largest Transiting Extrasolar Planet Found Around A Distant Star

http://www.lowell.edu/media/releases.php?release=20070806

トランジット惑星とは、地球から見て、恒星の周りを回る惑星がちょうど恒星の前を通り過ぎるような軌道を持つ惑星のことです。

そのため、惑星が前を通り過ぎるときに、恒星の明るさがわずかに暗くなる現象が観測されます。

TrES-4もトランジット惑星の一つで、GSC 02620-00648という名前の準巨星の周りを回っています。

この惑星の詳しい分析の結果、TrES-4は直径では木星の1.7倍大きいにも関わらず、質量は木星よりもやや軽く、比重を計算してみるとわずか0.2しかないことがわかったのです。

また、TrES-4はGSC 02620-00648から約700万kmしか離れておらず(地球-太陽間の約20分の1)、表面温度は約1600K(約1300℃)にも達していて、いわゆるホット・ジュピターです。

★かんむり座R型変光星の構造

Star Caught Smoking

http://www.eso.org/public/outreach/press-rel/pr-2007/pr-34-07.html

かんむり座R型変光星は太陽の50倍以上もある巨星で、不規則に暗くなったり明るくなったりを繰り返します。

星から放出されたガスに含まれる炭素が冷えて雲となり、星の光を遮るからだと考えられています。

そして星の強い光によって雲は遠くへと吹き飛ばされ、またもとの明るさに戻るわけです。

実際にかんむり座R型変光星の周りに雲が出現することが2004年に観測によって確かめられましたが、雲がどの辺りで形成されるのかについては謎のままでした。

今回、かんむり座R型変光星の一つであるいて座RY星をさらに詳しく解析した結果、星を包む雲の構造が詳しくわかってきました。

星自体の120倍(半径約36AU)の大きさの殻が星を包み込んでおり、星から約30AU離れた場所に雲が存在しており、これまで考えられてきた仮説が正しいことが確かめられました。

★120億光年彼方の銀河

Astronomers Spot Brightest Galaxies in the Distant Universe

http://cfa-www.harvard.edu/press/2007/pr200721.html

画像はNASAのスピッツァー宇宙望遠鏡が赤外線で撮影した120億光年彼方の銀河です。

これらの銀河は宇宙誕生後20億年程しかたっておらず、たくさんの星が一気に誕生しているところだと考えられます。

しかし銀河がガスで包まれているため、可視光線では観測できず、ガスを通り抜けて漏れ出してくる赤外線でしか観測できません。

その明るさから比較的大型の銀河であると考えられ、宇宙誕生後間もない時期に既に大型銀河が誕生していたことを示しています。

★4つの銀河が衝突する現場

NASA's Spitzer Spies Monster Galaxy Pileup

http://www.spitzer.caltech.edu/Media/releases/ssc2007-13/release.shtml

50億光年離れたところにあるCL0958+4702という銀河群で、4つの銀河が今まさに衝突している様子が、NASAのスピッツァー宇宙望遠鏡による赤外線観測で明らかになりました。

同じくらいの大きさの多数の銀河が衝突する現場を捉えたのはこれが初めてです。

このように銀河が密集した場所では、銀河が互いに衝突・融合を繰り返して、巨大銀河へと成長していくと考えられています。

★NASAの火星探査機フェニックス打ち上げ成功

NASA Spacecraft Heads for Polar Region of Mars

http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2007-086

東部時間の8月4日午前5:26にケープ・カナベラル空軍基地から、デルタⅡによって、火星探査機フェニックスが打ち上げられました。

2008年5月25日に火星の北極地方に着陸する予定です。

★レーダー観測で2007 DT103に衛星発見

2007 DT103は、地球近傍小惑星の中でも地球軌道を横切る楕円軌道を持つアポロ群に属する天体です。

レーダーによる観測で衛星が発見されました。

衛星についてはまだ詳しくわかっていませんが、小惑星の軌道データを簡単に紹介しておきます。

名称 軌道長半径(AU) 離心率 軌道傾斜角

2007 DT103 2.211734 0.5745141 5.419047°

★冥王星の衛星カロンに氷火山が存在?

Charon: An Ice Machine in the Ultimate Deep Freeze

http://www.gemini.edu/index.php?option=content&task=view&id=244

上のグラフはジェミニ天文台で観測したカロンの表面のスペクトル分布です。

2つのグラフは冥王星と向かい合う面と反対側の面のデータを示しており、結晶化した氷とともに、アンモニアの存在を示すグラフの凹みがみられます。

結晶化した氷の存在は、氷がつい最近冷え固まってできたことを意味します。

カロン表面は分厚い氷の層で覆われていますが、その下には液体の水が存在し、氷の隙間からその水が噴き出していると考えられるのです。

地下の水にアンモニアが溶けているために融点が下がり、水が凍りにくくなっているため、液体の状態のまま表面まで上ってくると考えられます。

★2つの小惑星に衛星を発見

(702) Alaudaと(6265) 1985 TW3が衛星を持っていることがわかりました。

2つの小惑星はいずれも火星軌道と木星軌道の間にあるメイン・ベルトの天体です。

衛星についてはまだ詳しくわかっていませんが、ここで2つの小惑星のデータを簡単に紹介しておきます。

番号 名称 軌道長半径(AU) 離心率 軌道傾斜角 直径(km) 自転周期

702 Alauda 2.1659895 0.02225503 20.611544° 194.7 ± 3.2 0.348日

6265 1985 TW3 3.19235834 0.1928808 4.11452° ? ?

★土星のGリングのアーク構造

Cassini Finds Possible Origin of One of Saturn's Rings

http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2007-085

土星のリングはいくつかの部分に分けられていますが、そのうちの一つのGリングにはアークと呼ばれる円弧状の構造があります。

NASAの土星探査機カッシーニによる観測で、Gリングの中にアークができる仕組みが次第にわかってきました。

コンピュータシミュレーションによる研究では、土星の衛星ミマスの重力の影響で、アークが形成されるらしいことがわかりました。

またカッシーニによる磁場観測では、Gリングのアークの近くで大量の荷電粒子が吸収されていることがわかり、カメラでは直接観測できないような比較的大きな物質の塊がこの場所にたくさん存在することが示唆されました。

塊の大きさはえんどう豆大から大きな岩くらいとみられ、アーク全体の粒を合わせると直径100mの氷に匹敵する質量と考えられます。

★「見えなかった」巨大ブラックホール

「ニュータイプ」巨大ブラックホールの発見

http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/~yueda/newtype-press/

Japanese and NASA Satellites Unveil New Type of Active Galaxy

http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2007/active_galaxy.html

宇宙に存在する銀河の中には、中心部に巨大ブラックホールを持ち、莫大なエネルギーを出す活動銀河が1%以上存在します。

その中には巨大ブラックホールの周りをドーナツ状に包むガスに遮られて可視光線では直接観測できないものがあります(2型活動銀河核といいます)。

それでもX線がガスを貫通することができるので、X線観測によって巨大ブラックホールの活動を知ることができます。

X線の中でも波長が短くてエネルギーの高い(10meV以上)X線を硬X線とよびますが、NASAのスウィフト衛星と日本のX線天文衛星「すざく」による観測で、硬X線でしか観測できない2型活動銀河核が存在することがわかりました。

ESO 005-G004とESO 297-G018という2つの銀河(上の画像)は、これまでのX線観測では主に波長の長いX線が観測されてきたために普通の銀河だと思われていました。

恐らくこれらの銀河では、巨大ブラックホールの周りのガスが厚いために、波長の長いX線ですら通り抜けることができないのだと考えられています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます