9月14日に打ち上げられた日本初の月探査機「かぐや」は、その後10月4日に地球を離れ、10月19日には月を観測するための軌道に乗ることに成功しました。

今後は順次観測機器の調整を行って、12月中旬から始まる本格的な月の観測に備えます。

前回の特集http://blog.goo.ne.jp/new_petty75/e/071b50058143826a3851f04660d00afaに続いて、今回は「かぐや」が地球を離れてから月に到着していよいよ月探査の準備が始まるまでをまとめます。

これまでの主なイベント

2007/09/29 ハイビジョン撮影成功 ⑪

2007/10/04 月周回軌道投入マヌーバ(LOI1) ⑫

2007/10/06 月周回軌道変更マヌーバ(LOI2) ⑬

2007/10/07 月周回軌道変更マヌーバ(LOI3) ⑭

2007/10/09 リレー衛星(Rstar、「おきな」)分離 ⑮

2007/10/10 月周回軌道変更マヌーバ(LOI4) ⑯

2007/10/12 VRAD衛星(Vstar、「おうな」)分離 ⑰

2007/10/14 月周回軌道変更マヌーバ(LOI5) ⑱

2007/10/18 月周回軌道変更マヌーバ(LOI6)定常観測軌道投入成功 ⑲

2007/10/19 月指向3軸姿勢制御、太陽電池パドル太陽指向制御開始

2007/10/20 クリティカルフェーズ終了、初期機能確認段階開始定常制御モードへ移行 ⑳

2007/10/28~31 ミッション機器(LMAG、LRS、UPI)展開・伸展

⑪ ハイビジョン撮影成功

「かぐや」は、高画質の動画を撮影できるNHKが開発した宇宙専用のハイビジョンカメラを搭載しています。

一番上で紹介している動画はそのハイビジョンカメラで撮影された地球で、わずかに自転しているのがわかります(時間は短縮してあります)。

これまでもスペースシャトルや国際宇宙ステーションからハイビジョン撮影されたことがありますが、今回はそれよりもずっと遠方(約11万km)から撮影されました。

南北アメリカ大陸が写っています。

⑫ 月周回軌道投入成功

10月4日6時20分月周回軌道投入マヌーバ(LOI1)が行われ、地球を回る軌道から月を回る軌道へと移行することに成功しました。

新しい軌道は次の通りです。

遠月点高度 11741km 近月点高度 101km

⑮ リレー衛星(Rstar、「おきな」)分離

10月9日9時36分、リレー衛星(Rstar)の分離が正常に行われました。

上の画像は分離前後の画像です。

左側からリレー衛星が分離される様子が写っています。

また、分離前の画像には右上にわずかに月が写っています。

また、右下には後に分離されるVRAD衛星が見えます。

⑰ VRAD衛星(Vstar、「おうな」)分離

10月12日13時28分、VRAD衛星(Vstar)の分離が正常に行われました。

上の画像は分離前後の画像です。

VRAD衛星は電波源を搭載しており、先に分離されたリレー衛星とともに、電波干渉という現象を利用して月の重力場を精密に観測することになっています。

また、「かぐや」の由来にもなった「竹取物語」にちなみ、リレー衛星及びVRAD衛星はそれぞれ「おきな」、「おうな」と名づけられました。

⑬⑭⑯⑱⑲ 軌道変更、そして定常観測軌道へ

10月6日から18日にかけて5回におよぶ軌道変更を行い、徐々に遠月点高度を下げ、高度約100kmの円軌道に投入することに成功しました。

10月6日、月周回軌道変更マヌーバ(LOI2)

遠月点高度 5694km 近月点高度 108km

10月7日、月周回軌道変更マヌーバ(LOI3)

遠月点高度 2399km 近月点高度 115km

10月10日、月周回軌道変更マヌーバ(LOI4)

遠月点高度 795km 近月点高度 127km

10月14日、月周回軌道変更マヌーバ(LOI5)

10月18日、月周回軌道変更マヌーバ(LOI6)定常観測軌道投入

遠月点高度 123km 近月点高度 80km

さらにこの間、各種機器の状態を確認するためのモニタカメラで、月面が撮影されました。

モニタカメラは本来観測用ではないので解像度が低く、有効画素数は32万画素です。

上の画像は地球を離れた「かぐや」が月に接近する途中の10月5日に撮影された画像です。

月の北極付近が写っています。

3枚の画像はそれぞれ14時50分、15時、15時10分に撮影されました。

月までの距離はそれぞれ1500km、1200km、800kmです。

最初の2枚の右下に写っているやや暗い領域は、「嵐の大洋」です。

上の2つの画像はいずれも10月11日に撮影されたものです。

まず左側は16時に高度219kmから撮影された月の北極付近です。

月面のクレーターが間近に迫ってきています。

右側は17時6分、19時55分にそれぞれ657km、700kmの距離から撮影されたものです。

この画像は10月14日18時59分及び19時6分に撮影された月の南半球の画像です。

それぞれ360km、374kmの距離からの撮影です。

上は10月15日17時52分及び17時55分に撮影された月の北極付近の画像です。

それぞれ高度450km、500kmからの撮影です。

3分間の間にシュバルツシルト・クレーターが右手前から左上へと遠ざかっています。

10月18日0時21分に定常観測軌道上の高度120kmから撮影された画像です。

左上のクレーターはDemonax、右上に一部見えているクレーターはHaleです。

⑳ クリティカルフェーズ終了、初期機能確認フェーズへ移行

10月19日からは、観測機器を常に月面に向け、太陽電池パドルを常に太陽に向ける制御が開始され、定常制御モードとなりました。

上の画像は0時17分及び20分に撮影された、それぞれ高度98km、94kmからの月の南半球です。

月の地平線の上に半円状の地球が写っています。

打ち上げから定常制御モードへの移行までの期間(クリティカルフェーズ)が終わり、10月20日より初期機能確認フェーズが開始しました。

ミッション機器の確認が済めば、いよいよ12月中旬に定常観測が始まります。

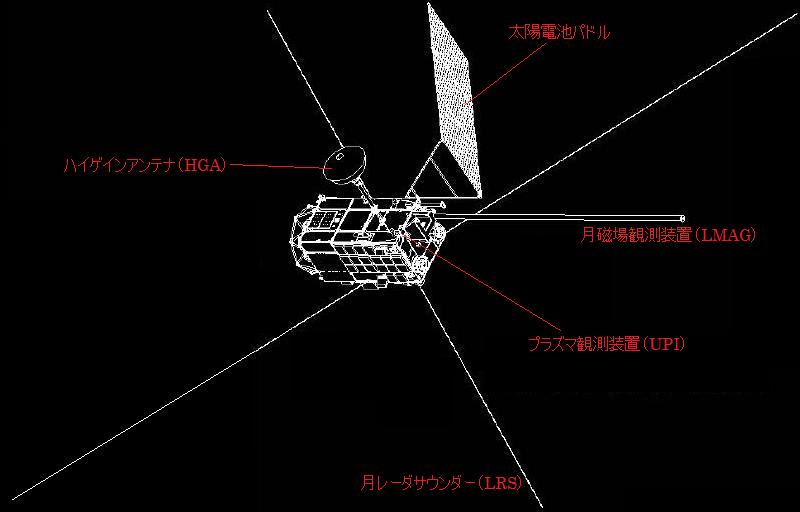

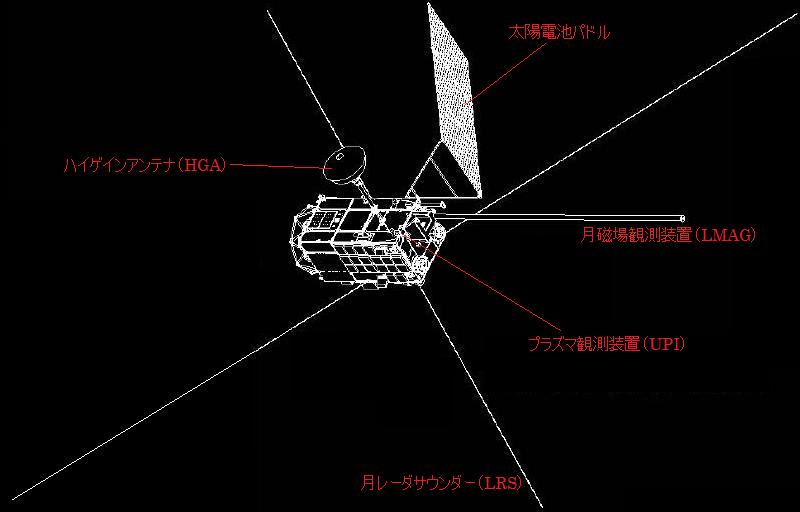

ミッション機器(LMAG、LRS、UPI)の展開・伸展

初期機能確認フェーズに入り、本格的な観測に向けて機器の調整が行われています。

10月28日から31日にかけて、月磁場観測装置(LMAG)の伸展、月レーダサウンダー(LRS)の伸展、プラズマ観測装置(UPI)の展開が順次行われました。

上は展開後の「かぐや」の全体像です。

上の画像はLMAG伸展後の様子で、左側の縦に伸びているものがLMAGの伸展マストです。

マストは長さ12mあり、先端に月の磁場を測定するための磁力計が取り付けられています。

上の画像はLRS伸展後の様子で、右下に斜めに伸びる細い線がLRSアンテナです。

長さ15mのアンテナ4本からなり、反射してくる電波を捉えて月の表面や地下5kmまでの構造を探ります。

さらに月の裏側から、惑星からの電波を観測することになっています。

この画像はUPI展開後の様子です。

展開前は左手前に格納されていました。

可視光線と極紫外線の2つの望遠鏡があり、月周回軌道上から地球の大気やオーロラを観測する予定です。

今後の予定

現在は機器の調整が続けられています。

順調に進めば、12月中旬には定常観測が始まります。

「かぐや」はかつてない本格的な月探査計画であり、多くの新発見があるに違いありません。

今後は順次観測機器の調整を行って、12月中旬から始まる本格的な月の観測に備えます。

前回の特集http://blog.goo.ne.jp/new_petty75/e/071b50058143826a3851f04660d00afaに続いて、今回は「かぐや」が地球を離れてから月に到着していよいよ月探査の準備が始まるまでをまとめます。

これまでの主なイベント

2007/09/29 ハイビジョン撮影成功 ⑪

2007/10/04 月周回軌道投入マヌーバ(LOI1) ⑫

2007/10/06 月周回軌道変更マヌーバ(LOI2) ⑬

2007/10/07 月周回軌道変更マヌーバ(LOI3) ⑭

2007/10/09 リレー衛星(Rstar、「おきな」)分離 ⑮

2007/10/10 月周回軌道変更マヌーバ(LOI4) ⑯

2007/10/12 VRAD衛星(Vstar、「おうな」)分離 ⑰

2007/10/14 月周回軌道変更マヌーバ(LOI5) ⑱

2007/10/18 月周回軌道変更マヌーバ(LOI6)定常観測軌道投入成功 ⑲

2007/10/19 月指向3軸姿勢制御、太陽電池パドル太陽指向制御開始

2007/10/20 クリティカルフェーズ終了、初期機能確認段階開始定常制御モードへ移行 ⑳

2007/10/28~31 ミッション機器(LMAG、LRS、UPI)展開・伸展

⑪ ハイビジョン撮影成功

「かぐや」は、高画質の動画を撮影できるNHKが開発した宇宙専用のハイビジョンカメラを搭載しています。

一番上で紹介している動画はそのハイビジョンカメラで撮影された地球で、わずかに自転しているのがわかります(時間は短縮してあります)。

これまでもスペースシャトルや国際宇宙ステーションからハイビジョン撮影されたことがありますが、今回はそれよりもずっと遠方(約11万km)から撮影されました。

南北アメリカ大陸が写っています。

⑫ 月周回軌道投入成功

10月4日6時20分月周回軌道投入マヌーバ(LOI1)が行われ、地球を回る軌道から月を回る軌道へと移行することに成功しました。

新しい軌道は次の通りです。

遠月点高度 11741km 近月点高度 101km

⑮ リレー衛星(Rstar、「おきな」)分離

10月9日9時36分、リレー衛星(Rstar)の分離が正常に行われました。

上の画像は分離前後の画像です。

左側からリレー衛星が分離される様子が写っています。

また、分離前の画像には右上にわずかに月が写っています。

また、右下には後に分離されるVRAD衛星が見えます。

⑰ VRAD衛星(Vstar、「おうな」)分離

10月12日13時28分、VRAD衛星(Vstar)の分離が正常に行われました。

上の画像は分離前後の画像です。

VRAD衛星は電波源を搭載しており、先に分離されたリレー衛星とともに、電波干渉という現象を利用して月の重力場を精密に観測することになっています。

また、「かぐや」の由来にもなった「竹取物語」にちなみ、リレー衛星及びVRAD衛星はそれぞれ「おきな」、「おうな」と名づけられました。

⑬⑭⑯⑱⑲ 軌道変更、そして定常観測軌道へ

10月6日から18日にかけて5回におよぶ軌道変更を行い、徐々に遠月点高度を下げ、高度約100kmの円軌道に投入することに成功しました。

10月6日、月周回軌道変更マヌーバ(LOI2)

遠月点高度 5694km 近月点高度 108km

10月7日、月周回軌道変更マヌーバ(LOI3)

遠月点高度 2399km 近月点高度 115km

10月10日、月周回軌道変更マヌーバ(LOI4)

遠月点高度 795km 近月点高度 127km

10月14日、月周回軌道変更マヌーバ(LOI5)

10月18日、月周回軌道変更マヌーバ(LOI6)定常観測軌道投入

遠月点高度 123km 近月点高度 80km

さらにこの間、各種機器の状態を確認するためのモニタカメラで、月面が撮影されました。

モニタカメラは本来観測用ではないので解像度が低く、有効画素数は32万画素です。

上の画像は地球を離れた「かぐや」が月に接近する途中の10月5日に撮影された画像です。

月の北極付近が写っています。

3枚の画像はそれぞれ14時50分、15時、15時10分に撮影されました。

月までの距離はそれぞれ1500km、1200km、800kmです。

最初の2枚の右下に写っているやや暗い領域は、「嵐の大洋」です。

上の2つの画像はいずれも10月11日に撮影されたものです。

まず左側は16時に高度219kmから撮影された月の北極付近です。

月面のクレーターが間近に迫ってきています。

右側は17時6分、19時55分にそれぞれ657km、700kmの距離から撮影されたものです。

この画像は10月14日18時59分及び19時6分に撮影された月の南半球の画像です。

それぞれ360km、374kmの距離からの撮影です。

上は10月15日17時52分及び17時55分に撮影された月の北極付近の画像です。

それぞれ高度450km、500kmからの撮影です。

3分間の間にシュバルツシルト・クレーターが右手前から左上へと遠ざかっています。

10月18日0時21分に定常観測軌道上の高度120kmから撮影された画像です。

左上のクレーターはDemonax、右上に一部見えているクレーターはHaleです。

⑳ クリティカルフェーズ終了、初期機能確認フェーズへ移行

10月19日からは、観測機器を常に月面に向け、太陽電池パドルを常に太陽に向ける制御が開始され、定常制御モードとなりました。

上の画像は0時17分及び20分に撮影された、それぞれ高度98km、94kmからの月の南半球です。

月の地平線の上に半円状の地球が写っています。

打ち上げから定常制御モードへの移行までの期間(クリティカルフェーズ)が終わり、10月20日より初期機能確認フェーズが開始しました。

ミッション機器の確認が済めば、いよいよ12月中旬に定常観測が始まります。

ミッション機器(LMAG、LRS、UPI)の展開・伸展

初期機能確認フェーズに入り、本格的な観測に向けて機器の調整が行われています。

10月28日から31日にかけて、月磁場観測装置(LMAG)の伸展、月レーダサウンダー(LRS)の伸展、プラズマ観測装置(UPI)の展開が順次行われました。

上は展開後の「かぐや」の全体像です。

上の画像はLMAG伸展後の様子で、左側の縦に伸びているものがLMAGの伸展マストです。

マストは長さ12mあり、先端に月の磁場を測定するための磁力計が取り付けられています。

上の画像はLRS伸展後の様子で、右下に斜めに伸びる細い線がLRSアンテナです。

長さ15mのアンテナ4本からなり、反射してくる電波を捉えて月の表面や地下5kmまでの構造を探ります。

さらに月の裏側から、惑星からの電波を観測することになっています。

この画像はUPI展開後の様子です。

展開前は左手前に格納されていました。

可視光線と極紫外線の2つの望遠鏡があり、月周回軌道上から地球の大気やオーロラを観測する予定です。

今後の予定

現在は機器の調整が続けられています。

順調に進めば、12月中旬には定常観測が始まります。

「かぐや」はかつてない本格的な月探査計画であり、多くの新発見があるに違いありません。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます